- •Предисловие

- •Глава I слово и понятие

- •§ 1. Слово-форма существования понятия

- •2 Заказ № 104 17

- •§ 2. Слово как единица номинации

- •§ 3. Семантическая структура слова

- •3 Закат № 104 33

- •Глава II

- •Изменения в словарном составе,

- •Связанные с изменением и развитием

- •Значений слов

- •§ 1. Характер изменения значений слова

- •2. Способы и пути изменения значений

- •4 Заказ № 104

- •§ 3. Причины изменения значений слова

- •Глава III лексико-семантические связи слов

- •§ 1. Синонимия

- •§ 2. Омонимия

- •7 Hatzfeld a., Darmesteter a. Dictionnaire général de la langue française. Paris, 1890—1900.

- •8 Б а л л и ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Пер. С франц. М., 1955. С. 191.

- •9 D u b о I s j., l a g a n e r., n I о b e y g. E. A. Dictionnaire du français contemporain. Paris, 1967.

- •§ 3. Паронимия

- •Inhabitué — inhabituel

- •§ 4. Антонимия

- •§ 5. Лексико-семантические и тематические группы слов. Понятийные и семантические поля

- •17 Филин ф. П. Очерки по теории языкознания. М, 1982. С. 231.

- •Глава IV

- •§ 1. Из истории вопроса

- •3 Употребленный ш. Балли термин «série phraséologique» передается как «фразеологическая группа» (там же с. 90 и последующие).

- •§8 Структурно-грамматические типы фразеологических единиц и их характеристика

- •§ 4. Системные отношения фе

- •§ 5. Способы образования фе во' французском языке

- •§ 6. Происхождение фе французского языка

- •9 Заказ № 104

- •Глава V слово и его форма.

- •§ 1. Исконный фонд французской лексики и ее дублетный характер

- •§ 2. Система словообразования французского языка

- •§ 3. Фонетическое словообразование

- •§ 4. Морфологическое словообразование

- •11 Заказ № 104

- •§ 5. Семантическое словообразование

- •Глава VI

- •Заимствование из других языков

- •Как одно из средств пополнения

- •Словарного состава

- •§ 1. Некоторые общие вопросы теории заимствования

- •§ 2. Основные источники заимствования

- •§ 3. Судьба заимствованных слов

- •Глава VII слово и сферы его употребления

- •§ 1. Краткая история становления французского языка

- •§ 2. Территориальные диалекты

- •§ 3. Социальные диалекты

- •13 Жирмунский в. M Национальный язык я социальные диалекты. Л, 1936. С. 126—129.

- •14 Об этом подробнее см.: Шевченко л. Н. Вторичная номинация как способ формирования французского арго: Канд. Дис. Калинин, 1990.

- •§ 4. Функционально-стилевая дифференциация лексики

- •19 Чекалина е. М. Язык современной французской прессы. Л., 1991.

- •Глава VIII

- •§ 1. Устойчивые и подвижные элементы лексики

- •§ 2. Устаревшая лексика

- •§ 3. Новые слова (неологизмы)

- •§ 4. Политика французского правительства в области неологии и национального языка

2 Заказ № 104 17

3 Одно понятие может быть выражено не одним словом, а сочетанием слов, устойчивым выражением: je-ne-sais-quoi «нечто, что-то»; décrochez-moi-ça, разг. «поношенное платье»; «магазин подержанной одежды, лавка старьевщика»; collet monté «натянутый, чопорный».

4. Понятие не является раз и навсегда застывшей категорией, оно гибко и меняется с изменением представлений о предмете, явлении. Поэтому слово может остаться неизменным, тогда как стоящее за ним понятие способно существенно измениться с течением времени: слово révolution первоначально было термином астрономии и означало «период полного обращения небесного тела по своей орбите» — les révolutions de la Terre. Затем оно стало означать «оборот, поворот» любого предмета вокруг своей оси. Дальнейшее смысловое развитие — «переворот, полная перемена» и от него — современное значение «социальный переворот, революция», появление которого датировано концом XVII века: «1680. Renversement brusque et violent d'un régime politique, qui amène de profondes transformations dans les institutions d'une nation» (Lexis, 1644). Глагол organiser, производный от существительного organe, в XIV веке означал «rendre apte à la vie», т. е. «сделать живым, органическим»; с конца XVIII века значит «организовывать», т. е. придавать определенную структуру, вносить определенный распорядок: organiser le travail, un voyage, son temps etc.

Итак, слово представляет собой самостоятельную сущность, гносеологически значимый элемент системы, характеризующийся соотнесенностью формы и содержания. Понятие — это основа содержательной стороны слова, но оно не может быть приравнено к его лексическому значению. |На различие значения и понятия указывает, в частности, Р. А. Будагов: «Значение слова — это исторически образовавшаяся связь между звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в нашем сознании. Что же касается понятия, то это мысль о предмете, выделяющая в нем общие и наиболее существенные признаки. Понятие — обычно общечеловеческая категория, хотя она и зависит от степени развития мышления. Значение слова, напротив, .прежде всего категория данного языка, бытующая в пределах его системы».6

Значение, так же как и понятие, представляет собой отражательную категорию, причем в значении отражается не просто определенная реалия, hq и особенность ее осмысления и освоения человеком, способ ее представления в языке. «Лексическое значение слова как лингвистическая категория неотделимо от понятия как логической категории, хотя здесь нет полного совпадения. Значение слова и понятие, представляя идеальную

Будагов Р. А История слов в истории общества М, 1971. С. 22.

20

сторону слова, находятся в постоянном взаимодействии, не покрывая друг друга: значение включает и отвлеченную понятийность, и элементы единичного конкретного представления, а понятие, реализуясь в высказывании, проходит как бы обратный путь от абстрактного к конкретному, к единичному представлению предмета. Во взаимосвязи и взаимовлиянии общих и частных аспектов значения слов и в их отношении к понятиям сказывается диалектика общего и частного в языке и мышлении».7

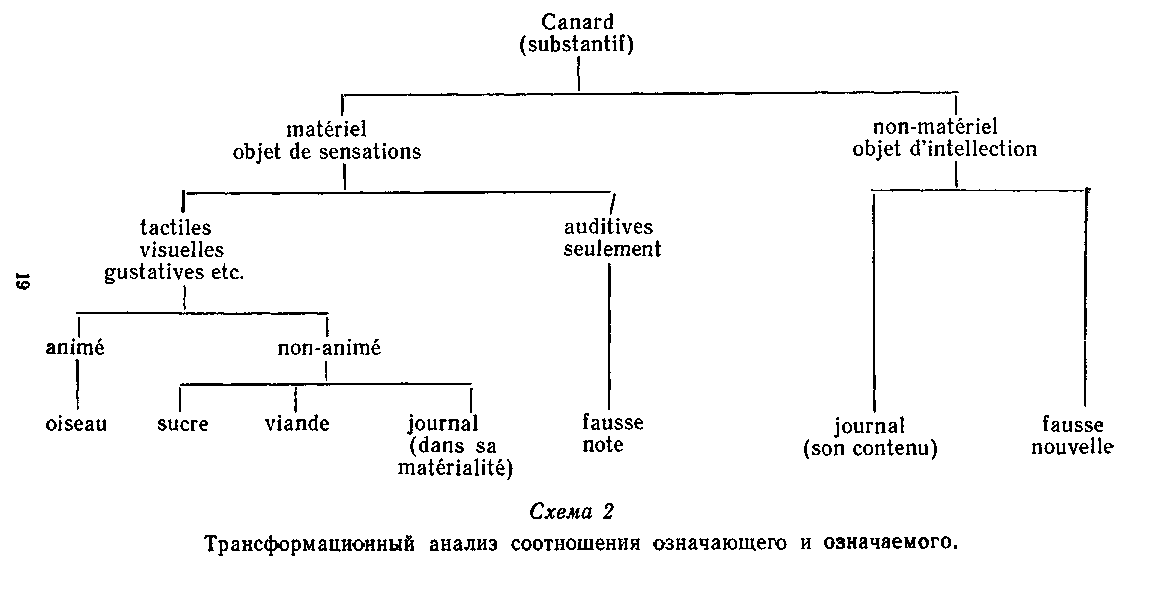

Содержательная сторона слова — это сложная структура, включающая целый ряд составляющих. Основу значения словесного знака составляют денотат 8 (типизированное представление о классе обозначаемых предметов) и сигнификат (понятие, являющееся отражением существенных признаков единичного предмета или класса предметов) В языкознании эти компоненты значения трактуются как предметная (денотат) и понятийная (сигнификат) отнесенность слова. В формальной логике они противопоставляются как объем понятия — совокупность объектов, обладающих признаками понятия, и содержание понятия — набор существенных признаков отражаемого объекта Например, слово Uvre служит обозначением, именем 1) конкретного экземпляра книги; 2) денотата — типизированного представления всего класса книг; 3) сигнификата (понятия) с его отличительными признаками «assemblage d'un assez grand nombre de feuilles portant des signes destinés à être lus», в отличие от cahier — «assemblage de feuilles de papier cousues, agrafées ou pliées ensemble et munies d'une couverture» (PR, 1000, 212).

Означаемое номинативных словесных знаков детерминируется, следовательно, двумя репрезентативными функциями обозначения — денотативной, предметной отнесенностью и сигнификативной — соотнесенностью знака с понятием, формирующим его значение9 Таким образом, в современном языкознании наблюдается тенденция разграничивать в лексическом содержании обозначение и значение, предметную и понятийную соотнесенность слова

Денотативный и сигнификативный аспекты значения словесного знака часто объединяют общим термином «денотативное значение» — ядра содержания слова, «объективный» предметно-понятийный компонент смысла, абстрагированный от стилистических, прагматических, модальных, эмоциональных, субъектив-

7 Степанова M Д Методы синхронного анализа лексики М, 1968 С 75

8 Термин «денотат» может также употребляться для обозначения ре ферента знака — конкретного единичного предмета, взятого во всей совокуп ности своих признаков, с которым соотносится знак в акте употребления.

9См:Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974. С. 43.

21

ных, коммуникативных и прочих оттенков. В ракурсе этого подхода основными компонентами содержательной структуры слова считаются денотативный (предметно-логический) и разновидности коннотативного компонента значения. «Денотат знака— это выделенная мыслью некоторая совокупность реальных признаков предметов в их отвлечении от реальных предметов. Денотат отражен в понятии. Можно сказать, что денотатом знака является все то, что мы можем сказать о предмете, называемом словом, «не глядя» на конкретный предмет. Все остальные признаки предмета будут референтными. Например, говоря о денотате слова «стол», мы упомянем ножки, ровную горизонтальную поверхность, функциональное назначение. Цвет, форма, материал изготовления — эти признаки не относятся к денотату, они характеризуют референт знака, т. е. конкретный стол, названный данным знаком».10 Денотативный компонент лексического значения составляет в большинстве случаев основу словарных дефиниций толковых словарей. Ср. table — «objet formé essentiellement d'une surface piane horizontale, généralement supportée par un pied, des pieds, sur lequel on peut poser des objets» (PR, 1736).

Помимо предметно-логического (концептуального) ядра, в состав лексического значения слов входит коннотация, или со-значение,— передаваемая словом, дополнительная по-отношению к концептуальному содержанию слова информация об отношении говорящего к обозначаемому предмету или явлению. «Коннотация— эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе язы-т i) или окказионального характера»^11 Хотя коннотация по своей природе субъективна, ибо не раскрывает сущностных характеристик явлений, она объективируется тем, что получает свое выражение в системе языка, делаясь фиксированным элементом значения языкового знака. Коннотативные характеристики могут закрепляться за языковой единицей как общая для всего говорящего коллектива информация, становятся частью семантической структуры языковой единицы и приобретают соответствующую регистрацию в словаре. Элементы кон-нотативной информации находят свое отражение в различных пометах, авторских пояснениях, этимологических справках — в части словарной статьи, именуемой глоссой. Коннотация — объективно (реально) существующее в языке субъективное (выражающее отношение субъекта) явление. Будучи полноправным элементом семантической структуры языковой единицы,

10 Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979. С. 45.

11 Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. М.( 1990. С. 236.

22

Коннотация причудливо переплетается с ее денотативным значением:

Signification

Dénotation Connotation

I I

nature culture

(valeurs objectives,réelles), (valeurs subjectives)

В приведенной схеме денотативный и коннотативный компоненты значения противополагаются как элементы, идущие от «натуры» — от природы самого объекта, и «культуры» — традиции восприятия его языковым коллективом.

Составляющими коннотации являются эмоциональность (эмотивность), оценочность, функционально-стилистическая окраска слова. Словари маркируют коннотативно нагруженную лексику при помощи помет типа terme d'affection, terme d'injure, péj. (péjor.), fam., pop., arg., vx., vulg.; ласк., бран., пренебр., разг., прост., арг, уст., груб, и др.

Термин «эмотивность» используется некоторыми лингвистами для того, чтобы подчеркнуть языковой характер этой категории в отличие от эмоциональности, относящейся к явлениям внутреннего мира человека.12 Эмотивный компонент коинотации выражает эмоциональное отношение говорящего к обозначаемому. Например:

CHOU fam. Terme d'affection avec parfois une nuance d'apitoiement: Ce pauvre chou a été bien malheureux (Lexis, 341); Mon (petit) chou, ma choute — разг. душенька (ГГ, 198). LOUP fam. Terme d'affection à l'égard d'un enfant, d'un être cher. Mon loup, mon gros loup, mon petit loup (PR, 1010); Mon (gros или petit) loup — (мой) зайчик, заинька (ласкательное обращение) (ГГ, 641).

BOUDIN péjor. et pop. Jeune fille disgracieuse et un peu forte: C'est un vrai boudin! (Lexis, 213); Pop. et péjor. некрасивая полная девушка, телка, корова (СРЛ, 87). CHIEN fig. et vx. Terme d'injure. V. Canaille (PR, 275); уст. каналья, негодяй (ГГ, 194). •

VOLAILLE fig. et pop. (péj.) Groupe de femmes, de jeunes filles (PR, 1921); прост, пренебр. (собир.) бабы, девчонки (ГГ, 1161).

Эмотивное созначение слова не является отражением эмоций только данного говорящего, оно представляет собой обоб-

12 Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград, 1983. С. 9.

23

щенное отражение «социальной» эмоции, т. е. соотносимо с соответствующими эмоциями любого носителя языка, поскольку в стандартных эмоциональных ситуациях люди данной языковой общности испытывают и выражают принципиально одинаковые эмоции.

Существуют слова, называющие эмоции: rage, amour, tristesse. То или иное эмоциональное наполнение таких слов выступает в качестве объекта наименования, составляет ядро значения, а не созначение, поэтому подобным словам не свойственна эмотивность как элемент коннотации. Сигналами наших чувств являются междометия и междометные слова. Они, в отличие от перечисленных слов, не называют, а выражают эмоции: Mince! (выражение удивления, гнева, разочарования, восхищения) ; Flûte! (выражение нетерпения, досады) — эмоция является основным содержанием этих языковых единиц.

Эмотивность как компонент коннотации тесно связана с оце-ночностью. Под оценочностью обычно понимается заложенная в славе положительная или отрицательная характеристика лица, предмета, явления; информация об одобрительном или неодобрительном отношении к называемому объекту. Есть слова, в которых оценочность может быть смысловым компонентом денотативного значения, составлять основу лексического значения и относиться ко всему референту в целом: bon, mauvais, voleur, héros, se dévouer, mentir и т. п. Денотативная оценка подобных слов рациональна, понятийна, так как в обществе сложилось определенное социальное отношение к обозначаемым этими словами понятиям. Указание на характер называемого лица, предмета, действия, качества сопровождается соотнесением обозначаемого объекта со шкалой «хорошо/плохо». Таким образом, входящая в денотат рациональная (интеллектуально-логическая) оценка основывается на оценочных суждениях, порожденных нормами и критериями, принятыми в данном социуме.

Эмоциональная оценка основывается на оценочных переживаниях, ощущениях, эмоциях субъекта. Как показывают современные психолингвистические исследования, эмоции и оценка в составе психологической структуры значения слова неразделимы. Слова с эмоционально-оценочной коннотацией способны выражать эмоционально-субъективную оценку предмета речи на уровне лексико-семантической системы языка. CROOTE 1. fam. mauvais tableau; разг. мазня (о картине). Се

peintre n'a fait que des croûtes. 2. fig. et fam. personne

bornée, encroûtée dans la routine; разг. дурак, идиот,

остолоп. Quelle croûte! (ГГ, 269; PLJ, 281). CASSEROLE fam. mauvais piano; разг. расстроенное пианино,

корыто, кастрюля; II joue du piano, mais il n'a qu'une

casserole de louage (СРЛ, 122; PR, 237). Приведенные слова содержат узуальную эмоционально-оце-

24

ночную коннотацию. При эмоциональной оценке отнесение номинируемого объекта к шкале «хорошо/плохо» основывается на тех чувствах, которые вызывают у говорящего обозначаемые предмет, процесс, явление или лицо.

В качестве материального носителя эмоционально-оценочного созначения в слове могут выступать некоторые аффиксы: faiblard разг. «слабосильный, слабак»; savaniasse уст. ирон. «грамотей»; écrivaillon разг. «писака»; vivoter разг. «прозябать».

Таким образом, эмотивный и оценочный компоненты коннотации взаимосвязаны и взаимообусловлены. Категория оценоч-ности обозначает мнение, суждение о положительных или отрицательных качествах, свойствах предмета речи. Оценка может как носить субъективный характер, так и выражать коллективное общественное мнение, и чаще всего она сопровождается проявлением определенных чувств (грусти, радости, гордости, гнева, презрения и т. п.). Проявление эмоций также в той или иной степени невольно вызывает оценку. И если на языковом уровне оценочность не всегда предопределяет эмотивность, то в непосредственном речевом акте, при прямом обращении оценка не может не сопровождаться эмоциями. Относительно категории эмотивности некоторые исследователи отмечают, что эмоциональные слова всегда оценочны. «Эмотивность — это категория, отображающая ценностное в своей основе отношение к действительности».13

С эмотивным компонентом коннотации связан также функционально-стилевой компонент, характеризующий условия или сферу языковой деятельности, социальные отношения между участниками акта речи, формы речи и т. п. Функционально-стилевой компонент коннотации маркирует слово с точки зрения его привычной «среды обитания», т. е. принадлежности к определенному языковому лексическому пласту и может быть фиксирован с помощью словарных помет типа littér., cour., fam., pop., arg., techn., méd. и т. п.

DIÈTE 1. Méd. Régime de nourriture; emploi raisonné de l'alimentation; 2. Cour. Privation totale ou partielle de nourriture, prescrite à titre médical (PR, 479).

"FÉLICITÉ 1. Littér., Relig. Bonheur sans mélange, généralement calme et durable; 2. Littér. Bonheur causé par une circonstance particulière, (PR, 692).

Отпечаток социальной среды, в которой происходит процесс номинации, несут прежде всего лексические единицы просторечного и арготического происхождения: arnaquer, pop. «обманывать, надувать, облапошивать»; artiche, arg. «деньги, гроши, башли».

В связи с повышенным вниманием современной лингвистики

13 Телия В. Н. Коннотатнвнын аспект семантики номинативных единиц. М, 1986. С. 128.

25

к языку как орудию коммуникации важное значение приобретает прагматический подход к исследованию семантики слова, который состоит в непосредственном обращении к изучению отраженных в языковых выражениях условий речевого общения. Прагматика — один из аспектов языкознания, «исследующий единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются языком».14 Термином «прагматика» обозначают также научную дисциплину, которая занимается изучением воздействия говорящих друг на друга в процессе коммуникации. Таким образом,термин «прагматика» трактуется двояко: с одной стороны, как правила типичного, социально уместного употребления слова в типизированных ситуациях речевого общения, à с другой стороны, как воздействующая сила слова.

Коннотативный аспект семантики слов (эмоционально-оценочный и функционально-стилевой компоненты) связан с прагматикой слова. Эмоционально-оценочный компонент взаимодействует с «воздействующим» аспектом прагматики, а функционально-стилевой связан с прагматикой как сводом норм, правил адекватного, социально уместного выбора слова в определенной ситуации общения. Например, обладающие яркой функционально-стилевой коннотацией слова типа gratte (guitare), débilos (nul), meuf (femme) приемлемы в непринужденном общении в молодежной среде, среди равных по возрасту и социальному статусу. Функционально-стилевой и эмоционально-оценочный компоненты семантики слова служат для говорящего прагматической опорой, создают «постоянную» часть прагматики слова, которая учитывается в пресуппозициях общения (пресуппозиция — то, что должно 0ыть известно собеседникам заранее, чтобы сообщаемое было правильно понято). Переменная часть прагматики возникает в слове в процессе речевого общения. Почти каждое лексическое значение коннотативно, т. е. обладает некоторым количеством дополнительных смыслов, имеющих как общий, так и частный, индивидуальный для каждого носителя языка характер. Имплицитно содержащееся в языковых единицах коннотативное значение выявляется конкретной ситуацией общения или контекстом их употребления.

Компоненты содержательной структуры лексического значения тесно 'взаимосвязаны, проникают друг в друга и практически невыделимы в «чистом» виде. Их взаимодействие создает неповторимость семантики слова.