- •Предисловие

- •Глава I слово и понятие

- •§ 1. Слово-форма существования понятия

- •2 Заказ № 104 17

- •§ 2. Слово как единица номинации

- •§ 3. Семантическая структура слова

- •3 Закат № 104 33

- •Глава II

- •Изменения в словарном составе,

- •Связанные с изменением и развитием

- •Значений слов

- •§ 1. Характер изменения значений слова

- •2. Способы и пути изменения значений

- •4 Заказ № 104

- •§ 3. Причины изменения значений слова

- •Глава III лексико-семантические связи слов

- •§ 1. Синонимия

- •§ 2. Омонимия

- •7 Hatzfeld a., Darmesteter a. Dictionnaire général de la langue française. Paris, 1890—1900.

- •8 Б а л л и ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Пер. С франц. М., 1955. С. 191.

- •9 D u b о I s j., l a g a n e r., n I о b e y g. E. A. Dictionnaire du français contemporain. Paris, 1967.

- •§ 3. Паронимия

- •Inhabitué — inhabituel

- •§ 4. Антонимия

- •§ 5. Лексико-семантические и тематические группы слов. Понятийные и семантические поля

- •17 Филин ф. П. Очерки по теории языкознания. М, 1982. С. 231.

- •Глава IV

- •§ 1. Из истории вопроса

- •3 Употребленный ш. Балли термин «série phraséologique» передается как «фразеологическая группа» (там же с. 90 и последующие).

- •§8 Структурно-грамматические типы фразеологических единиц и их характеристика

- •§ 4. Системные отношения фе

- •§ 5. Способы образования фе во' французском языке

- •§ 6. Происхождение фе французского языка

- •9 Заказ № 104

- •Глава V слово и его форма.

- •§ 1. Исконный фонд французской лексики и ее дублетный характер

- •§ 2. Система словообразования французского языка

- •§ 3. Фонетическое словообразование

- •§ 4. Морфологическое словообразование

- •11 Заказ № 104

- •§ 5. Семантическое словообразование

- •Глава VI

- •Заимствование из других языков

- •Как одно из средств пополнения

- •Словарного состава

- •§ 1. Некоторые общие вопросы теории заимствования

- •§ 2. Основные источники заимствования

- •§ 3. Судьба заимствованных слов

- •Глава VII слово и сферы его употребления

- •§ 1. Краткая история становления французского языка

- •§ 2. Территориальные диалекты

- •§ 3. Социальные диалекты

- •13 Жирмунский в. M Национальный язык я социальные диалекты. Л, 1936. С. 126—129.

- •14 Об этом подробнее см.: Шевченко л. Н. Вторичная номинация как способ формирования французского арго: Канд. Дис. Калинин, 1990.

- •§ 4. Функционально-стилевая дифференциация лексики

- •19 Чекалина е. М. Язык современной французской прессы. Л., 1991.

- •Глава VIII

- •§ 1. Устойчивые и подвижные элементы лексики

- •§ 2. Устаревшая лексика

- •§ 3. Новые слова (неологизмы)

- •§ 4. Политика французского правительства в области неологии и национального языка

§ 5. Лексико-семантические и тематические группы слов. Понятийные и семантические поля

Слова как элементы лексической системы связаны между собой определенными отношениями. Эти отношения многообразны и сложны, так как слова могут вступать во взаимодействие и входить как составная часть в структурно организованные единицы того или иного типа на основе полного совпадения или подобия их внешнего облика (омонимия и паронимия), принадлежности к одному и тому же грамматическому классу (части речи), сходства или противоположности лексического значения (синонимия и антонимия), особенностей их сочетаемости (лексической и синтаксической). Кроме того, следует принять

15 В разделе о контекстуальной антонимии использован материал из кандидатской диссертации Т. Т. Камболова «Семантические предпосылки лексической антонимии в современном французском языке» (СПб., 1992).

94

во внимание возможность семантических отношений другого типа, таких, как иерархия компонентов значения (сем) внутри слова, сходство и различие по форме частей слова (например, совпадение суффикса или префикса), отношения производителя и произведения, содержащего и содержимого и т. п.

Например, слово malfaiteur может входить в следующие объединения лексических единиц, формирующиеся на основе разных типов отношений между последними:

слова, находящиеся в этимологическом родстве: faire, dé faire, faisable, fainéant, affaire, forfait, façon, facteur etc.;

имена существительные со значением деятеля, оформлен ные суффиксом -leur: explora/ewr, directeur, spectateur etc.;

слова с отрицательным компонентом значения, выражен ным через посредство элемента mal-: malfaisant, ma/famé, ma/ sain, ma/adresse, ma/propreté etc.;

слова, по отношению к которым malfaiteur выступает как слово общего значения (terme général) : bandit, escroc, gangster, voleur etc.;

синонимы: criminel, scélérat;

антонимы: bienfaiteur;

слова, которые связаны с malfaiteur контекстуально или ситуативно: coupable, détenu, juge, gendarme, tribunal, cour d'assises, crime etc.

Когда мы таким образом распределяем слова по различным группам, классифицируя их с разных точек зрения, более четко проявляется их смысловая структура, особенности формальной организации и речевого функционирования. Благодаря своим многочисленным и разнообразным связям как со всеми элементами языковой системы, так и с реальной действительностью, отраженной в его смысловом содержании, слово предстает как особенно сложный объект изучения.

Системные исследования лексики оперируют такими понятиями, как лексико-семантическая группа слов, тематическая группа, поле.

Лексико-семантическая группа слов (ЛСГ)—это объединение слов, относящихся к одной части речи и семантически соотнесенных друг с другом по лексическим значениям. Единица ЛСГ — это лексема или устойчивое словосочетание в одном из значений/(ЛСВ). Значение единицы ЛСГ рассматривается как членимое на смысловые компоненты — семы, носители дифференциальных семантических признаков. Поскольку одни и те же семантические признаки (наборы сем) могут быть присущи ряду слов, на основании общности этих признаков слова объединяются в ЛСГ. Например, ЛСГ со значением «труд, работа» формируется вокруг смыслового центра — существительного travail, основное значение которого определяется в толковом словаре как «ensemble des activités humaines coordonnées en vue de produire ou de contribuer à produire ce qui est utile» (PR, 1823);

95

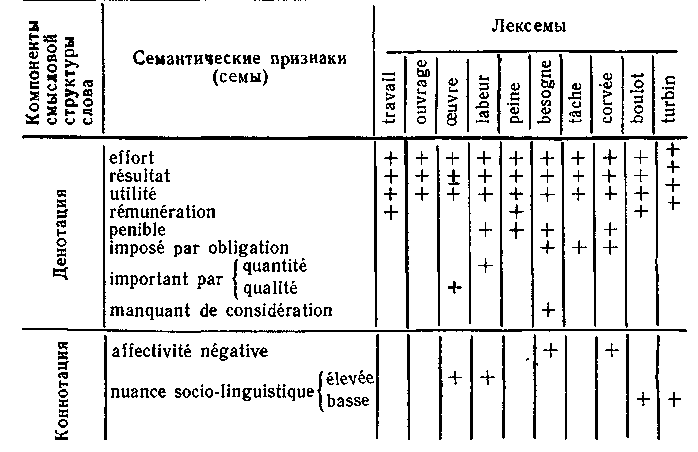

Группа содержит такие лексемы, как action, activité, œuvre, labeur, peine, besogne, tâche, corvée, boulot, turbin, bricolage, labour, rabotage, moisson и т. п., отдельные ЛСВ которых в большей или меньшей мере семантически соотносимы с приведенным значением слова travail. Внутри ЛСГ обнаруживаются как бы два полюса: с одной стороны, слова с наибольшей степенью абстрактности смыслового содержания, такие, как activité, action, которые в принципе могут называть любой вид деятельности, не только трудовой, а с другой — слова типа bricolage, labour, rabotage, moisson (перечень их остается открытым), называющие конкретные трудовые операции. Наибольшая смысловая близость и взаимозависимость наблюдаются в серии слов, находящихся между этими крайними точками, что подтверждается данными компонентного анализа, приведенными в таблице:

Семантическая структура членов ЛСГ «труд» (семный состав)

Семантические признаки, входящие в денотативное содержание лексического значения всех членов ЛСГ — effort, résultat, utilité, составляют семантическую доминанту этих слов, которая может сопровождаться дополнительными денотативными и кон-нотативными компонентами. Благодаря общей семантической доминанте члены ЛСГ обладают способностью к взаимозаменяемости в определенных контекстах, между ними могут возникать отношения синонимии, как, например, в паре travail — ouvrage: se mettre au travail — se mettre à l'ouvrage; petits travaux manuels — ouvrages manuels, travail (ouvrage) de longue haleine, travaux (ouvrages) de dames и т. п. Наличие или отсут-

96

ствие семантических признаков, отличающих члены группы друг от друга (rémunération, pénible, imposé par obligation, important .par quantité ou qualité, manquant de considération), делает возможными, наряду с частичной синонимией, отношения противопоставления, еще более вероятные в тех контекстах, где актуализируются компоненты коннотации (эмоциональная оценка, функционально-стилевая маркированность).

Так, по признаку rémunération «труд за вознаграждение» взаимодействуют значения слов travail^ peine, boulot, turbin-, по признаку pénible «тяжелый труд» — labeur, peine, besogne, corvée; по признаку imposé par obligation «труд по обязанности, вынужденный» — besogne, tâche, corvée. В денотате ряда слов содержится рациональный оценочный компонент, положительный у слов labeur и œuvre, отрицательный — у слова besogne. Если labeur обозначает труд, требующий тяжелого и продолжительного усилия, но важный, к которому относятся с уважением, то besogne, напротив, называет работу, выполняемую по обязанности в соответствии с профессиональным или социальным статусом, тяжелую, непрестижную; в некоторых контекстах рациональная отрицательная оценка может сопровождаться эмоциональной коннотативной. В основе противоположения слов œuvre, labeur и boulot, turbin лежит функционально-стилевая коннотация: в то время как первые два слова принадлежат преимущественно книжно-литературной речи, boulot бытует в непринужденной разговорной речи, a turbin — в просторечии.16

Итак, ЛСГ представляет собой объединение слов по их лексическим значениям; в основе ее выделения лежит семасиологический принцип. В парадигматическом плане ЛСГ определяется численностью своего состава, внутренней организацией, набором дифференциальных семантических признаков, характеризующим ЛСГ в целом и каждый из ее членов в отдельности, типом связей с другими ЛСГ в лексико-семантической системе языка. Взаимная зависимость между словами, входящими в ЛСГ, проявляется в том, что изменение значения одного из членов группы может привести к структурной перестройке группы в целом: возможны семантические сдвиги в значениях других слов, изменения в последовательности их расположения в группе, вытеснение одних слов и замена их другими и т. п. Следует также учесть, что ввиду развитой многозначности слово по одним признакам тяготеет к одному кругу слов, по другим — к другому, т. е. может входить в несколько различных ЛСГ. Таким образом, наблюдается взаимодействие между ЛСГ в рамках лексической системы языка.

В отличие от ЛСГ тематические группы слов (ТГ) выделяются по ономасиологическому принципу. В них слова связаны

16 По материалам работы: Ostra R. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes // Etudes romanes de Brno. Vol. III, 1967.

7 Заказ № ГО4 97

между собой благодаря соотнесенности с определенным фрагментом реальной действительности. «Объединения слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях, а на классификации самих предметов и явлений, можно назвать тематическими словарными группами».17 Связь слов внутри ТГ основывается на связях и отношениях между понятиями, которые эти слова обозначают («части тела», «одежда», «растения» и т. п.). Отдельно взятые слова из какой-либо ТГ не имеют видимых семантических взаимозависимостей. Поэтому выпадение, замена одного из членов ТГ не влечет за собой структурной перестройки внутри группы в целом. Внутренняя организация ТГ часто определяется гиперо-гипонимическими отношениями слов. Гипо-нимией называются семантические связи лексических единиц, которые отражают в своих значениях родо-видовые понятия. Так, гиперониму (родовому слову) fleur соответствуют гипонимы (видовые слова) rosé, tulipe, marguerite и т. п.

Парадигматические отношения внутри иерархизованной структуры, какой является ТГ, строятся на сочетании принципов включения и подчинения: слово обобщенного значения подчиняет себе слова 'более конкретного значения. Например:

Гипероним Chaussure

Гипонимы: Soulier

Pantoufle

Botte

Sandale

Chausson

Article d'habillement en Обувь cuir ou en matières synthétiques, qui protège et recouvre le pied (PLI, 204).

Chaussure à tige basse Башмак,

(PLI, 907). туфля

Chaussure d'intérieur Домашняя

sans talon ni tige (PLI, туфля 704).

Chaussure à tige mon- Сапог tante qui. enferme le pied et la jambe généralement jusqu'au genou (PLI, 146).

Chaussure formée d'une Сандалия, simple semelle retenue босоножка au pied par des cordons, des lanières (PLI, 871).

Chaussure d'intérieur à Мягкая talon bas ou sans talon, туфля en étoffe ou en cuir souple (PLI, 204).