- •Концепція «чистої форми» у роботах б.Фуллера, ф. Джонсона і л. Кана.

- •Теоретична концепція е.Саарінена.

- •Вплив теоретичних концепцій у.Моріса на архітектурні процеси хх століття.

- •2. Зміст концепції «органічної архітектури» ф.Л.Райта.

- •Вплив теоретичної спадщини ж.Годе на творчість архітекторів-новаторів хх ст.

- •2. Концепція «експресивного модернізму» у творчості а.Гауді.

Вплив теоретичної спадщини ж.Годе на творчість архітекторів-новаторів хх ст.

2. Концепція «експресивного модернізму» у творчості а.Гауді.

Анто́ни Пла́сид Гильем Гауди́-и-Курне́т (также Анто́нио; кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, исп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet; 25 июня 1852, Реус, Каталония — 10 июня 1926, Барселона) — испанский(каталонский) архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого возведено в Барселоне Новые тенденции в архитектуре предвосхитил в конце XIX в. испанский архитектор А. Гауди. Хотя период его деятельности по времени совпадал с существованием движения «Новое искусство», его произведения имеют очень своеобразный характер и, несмотря на очевидную связь с испанской готикой и барокко, являются в своем существе оригинальными. Долгое время они не получали признания. Иррациональные моменты творчества Гауди были поняты только сюрреалистами в 30-е годы и интерес к нему снова возник в конце 50—60-х годов. Его работы сосредоточены преимущественно в Барселоне, где он осуществил ряд построек. Наиболее значительным его сооружением является кафедральный собор Саграда Фамилиа, строительство которого продолжалось в течение всего указанного периода и осталось незавершенным. К нему снова вернулись в 60-х годах, используя первоначальный проект А. Гауди. В своем творчестве он ориентировался на идеи Виолле-ле-Дюка, на конструктивную рациональность и на логику растительных форм. Под натуралистически украшенной формой скрывается логичное конструктивное ядро и новые конструктивные представления, возможность реализации которых автор проверял на макетах. Крайней декоративностью форм отличается и архитектурное оформление парка Гуэль (1898—1914), в котором использована мозаика из цветных изразцов и битого фарфора в комбинации с коваными железными деталями. Такой характер творчества Гауди проявился еще в архитектуре дворца промышленника Э. Гуэля в Барселоне (1889). Такими же своеобразными являются жилые дома, построенные по его проектам, особенно доходный дом Мила (1905—1910), имеющий причудливую пластичную форму. Барочная лепка формы и создание богатого декоративного убранства сопровождались, однако, серьезной проработкой планировки, хотя в ней почти полностью отсутствовали прямые углы. Ближе всего к творчеству А. Гауди стоят работы его сотрудников Ф. Беренгуэра и Хулио Хиберта.

Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Антонио Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики — французского архитектора и писателя Виолле-ле-Дюка (крупнейшего в XIX в. реставратора готических соборов, восстанавливавшего Собор Парижской Богоматери) и английского критика и искусствоведа Джона Рёскина. Провозглашённая ими декларация «Декоративность — начало архитектуры» полностью соответствовала собственным мыслям , представлениям Гауди и, можно сказать, на долгие годы стало творческим кредо архитектора.

Но в еще большей степени Гауди испытал воздействие реальной местной готики с ее живописным сочетанием европейских и восточных, мавританских мотивов.

излюбленные приёмы: изобилие керамической отделки; пластичность, текучесть форм; смелые комбинации разностильных элементов; контрастные сочетания светлого и тёмного, горизонталей и вертикалей и полихромные эффекты керамической облицовки и т. д.

Постройки кажутся выросшими из земли, все вместе они составляют единое целое, очень органичное, несмотря на многообразие форм и размеров (Парк Гуэль).

Готичекий модерн (Саграда Фамилиа (храм "Святого Семейства"). )

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

Стилістичні пошуки Г.П.Берлагє та його прагнення осягнути закони еволюції архітектури. голландской архитектуре первые шаги от историзма к модерну сделал Г. П. Берлаге. Уже в архитектуре амстердамской биржи (1898—1903) он предвосхитил наступление нового этапа в голландском художественном творчестве. Здание биржи внешним видом еще напоминает массивную романскую архитектуру, но имеет более простые формы. Строго решенный интерьер с открытыми металлическими конструкциями и стеклянной крышей зала делают здание новаторским для своего времени. То же можно сказать и об идеях Г. П. Берлаге, содержащихся в его книге «Основы и развитие архитектуры» (1908). Главной особенностью новой архитектуры он считал решение ею одновременно экономических и художественных проблем, имея при этом в виду использование ничем не украшенных форм, как можно более легко образуемых из первичных простейших конфигураций. Первоначально он следовал господствовавшим в то время архитектурным стилям, но затем начал экспериментировать, смешивая в своих проектах элементы модерна и рационализма. Одним из плодов этих экспериментов стало оформление зданий Страховой компании Нидерландов, к работе над которыми в 1890-х годах Берлаге был приглашён в качестве дизайнера. Примерно в то же время архитектором были созданы проекты виллы Хенни в Гааге и здания Синдиката огранщиков брильянтов в Амстердаме (1899—1900). Уже в 1889 году он представил на Всемирной выставке вПариже оригинальный проект мавзолея[1]. К этому же периоду относятся многочисленные публикации Берлаге в изданиях, посвящённых архитектуре.

В 1897—1903 годах по проекту Хендрика Петрюса Берлаге было построено здание Амстердамской биржи (в настоящее время называется биржей Берлаге), наиболее известное творение архитектора, включённое ЮНЕСКО в нидерландский список объектов всемирного наследия[2]. В своём проекте Берлаге гармонично объединил средневековые традиции национальной нидерландской архитектуры с современными техническими решениями. Характерными отличиями стиля здания являются «честное» использование материалов (все материалы должны легко узнаваться) и чёткость конструкции, лишённой ненужных украшений. Основной строительный материал — неоштукатуренный кирпич, совмещённый с природным светлым камнем. Стиль, в котором построена Амстердамская биржа, впоследствии станет известен как рационализм. Влияние этого стиля будет ощущаться в нидерландской архитектуре до 50-х годов двадцатого века[1].

Берлаге является автором ряда масштабных градостроительных проектов. Так, в 1902 он разработал планы расширения Амстердама (южная часть города должна была быть полностью реконструирована, и трущобные районы предстояло заменить экономичными домами для рабочего класса[3]), реконструкции Гааги (1908—1909) и Утрехта (1921). Его проекты предполагали гармоничную связь исторического центра города с новыми районами, которые планировалось застраивать блочными домами небольшой высоты, и которые образовывали бы чёткие перспективы.

Особенностью стиля Берлаге был функциональный подход к проектированию зданий с использованием лаконичных, но очень эстетичных деталей. Помимо собственно архитектурных проектов, Берлаге занимался также проектированием мебели, дизайном обоев, ковров и стеклянной утвари. Мебель Берлаге продавалась в амстердамском магазине «Het Binnenhuis», специализировавшемся на продаже предметов прикладного искусства в стиле нидерландский модерн[4].

Берлаге отстаивал концепцию «красоты обнажённой стены». В одной из лекций он так определяет своё архитектурное кредо:

|

Прежде всего, мы должны показать всю красоту обнаженной стены… Опоры и колонны не должны иметь выступающих капителей; места примыканий этих элементов должны сливаться с чистой поверхностью стены[3] |

|

В 1911 году Берлаге посетил США. Этот визит и знакомство с работами Фрэнка Ллойда Райта, Генри Гобсона Ричардсона, Луиса Салливена оказали значительное влияние на его дальнейшее творчество[1].

К наиболее значительным постройкам Берлаге принадлежат (помимо Амстердамской биржи) здание Синдиката огранщиков брильянтов в Амстердаме (1899—1900), Муниципальный музей в Гааге (1916—1934, строительство завершено после смерти архитектора), Холланд-хаус в Лондоне (1914). Среди его главных работ упоминается также охотничий домик «Святой Губерт», выполненный в форме оленьих рогов, а внутри оформленный как анфилада помещений, каждое из которых освещено сильней предыдущего, что в совокупности отсылает к легенде об этом святом, а также перекликается с популярным в модерне девизом «из тьмы к свету»[4].

Берлаге придерживался социалистических убеждений, что проявлялось в его архитектуре. В 1929 Берлаге посетил СССР и вскоре после поездки вступил в Коммунистическую партию Нидерландов. Социалистические взгляды Берлаге привели его к идее «общественного искусства» (нидерл. Gemeenschapskunst), выражавшейся в совместной работе представителей различных видов искусства над произведениями, предназначенными приносить общественную пользу[1].

Деятельность Берлаге оказала огромное влияние на современную архитектуру Нидерландов. Среди его последователей можно назвать Современное движение в Нидерландах (группа «Де Стиль») и Амстердамскую школу. В честь Берлаге назван основанный в 1990 году Институт Берлаге, высшее учебное заведение и исследовательский институт, занимающийся вопросами архитектуры и дизайна

2. Еволюція архітектурної освіти в угрупуванні «Баухауз». Ба́ухаус (нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung — Высшая школа строительства и художественного конструирования, или Staatliches Bauhaus) — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре.

В XX веке многие принципы, определяющие внешний облик архитектуры, повсеместное употребление классических ордеров, продолжавшееся с XV по XIX века, были поставлены под сомнение: избыточность украшений не соответствовала техническим реалиям, и, отринув орнаментику, архитекторы переломили многовековую традицию. Вначале новые здания казались невыносимыми в своей наготе, но со временем общество научилось ценить ясные очертания и компактные формы нового стиля. У его истоков стоит Баухаус, теоретические посылки которого часто сводятся к лозунгу «функционализм», то есть что утилитарно, удобно, то и красиво. Однако это не совсем верно: лучшие создания функционализма красивы потому, что дизайнеры обладают вкусом и художественным чутьем[1].

В выпущенном школой «Манифесте» 1919 года архитектура была названа ведущим направлением в дизайне, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами, декларировались идеи повышения качества промышленной продукции. Основатели движения видели целью удовлетворение массовых потребностей населения и стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными.[

Здійснення широкомасштабних заходів для реконструкції міст, планування та забудови значних територій потребувало нових підходів до організації проектування й будівництва. Уже неможливо було, як раніше, проектувати і зводити кожен об’єкт поодинці. Почали розроблятися відразу серії об’єктів (переважно житлових будинків), об’єднаних загальним підходом до вирішення внутрішнього простору, архітектурно-планувальними та конструктивними вирішеннями тощо.

Нагальною необхідністю стало прискорення темпів будівництва і його здешевлення. Шлях до цього відкривала індустріалізація будівництва, тобто організація його на засадах масового промислового виробництва. При такому методі будівництва значно збільшувалася кількість будівельних конструкцій, що виготовлялись у заводських умовах, а на будівельному майданчику з готових елементів монтувались будівлі. Масове виробництво будівельних виробів, конструкцій та деталей потребувало уніфікації їх розмірів, що в свою чергу зумовлювало необхідність модульної координації розмірів будівель та їх елементів ще на стадії проектування. Логічним утіленням цієї ідеї став принцип «конструктора» – набору готових будівельних виробів, конструкцій та деталей, з яких могли збиратися різні типи будівель.

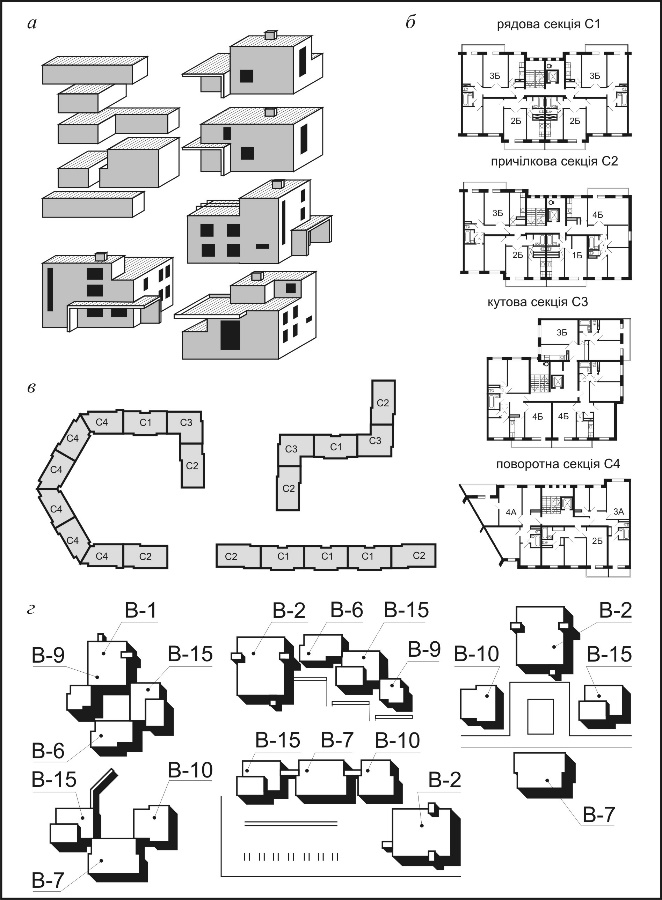

У цей період багато провідних архітекторів та архітектурних шкіл (особливо слід виділити німецьку школу архітектури, будівництва й промислового дизайну «Bauhaus») велику увагу приділяли вивченню просторових параметрів основних функціональних процесів, що дозволило визначити мінімальні габарити їх функціональних зон. Таким чином, при вирішенні функціонально-планувальної організації об’єкта він ніби збирався з окремих елементів – функціональних зон окремих процесів. Керуючись принципом «однакові простори для однакових функцій», можна було уніфікувати просторові параметри функціональних зон різних процесів. А від цього лише крок залишався до формування різноманітних будівель з набору функціонально-планувальних елементів. У свою чергу, з готових будівель, як із елементів «конструктора», можна було формувати цілі комплекси. Наприклад, В. Гропіусом (1883 – 1969 рр.) і А. Мейєром (1881 – 1929 рр.) була розроблена конструктивно-планувальна система «Baukasten», яка дозволяла створювати малоповерхові індивідуальні будинки з набору об’ємно-планувальних елементів (рис. 5.10, а). Подібний підхід до формування будівель та їх комплексів був для свого часу новаторським і широко застосовується в сучасній архітектурі під час проектування житлових, громадських, сільськогосподарських, промислових будівель та їх комплексів.

Зокрема, з набору житлових секцій (рядової, причілкової, кутової та поворотної) можна створювати різноманітні будинки й цілі житлові групи (рис. 5.10, б, в), а з набору функціональних блоків і блок-будівель – формувати громадські будівлі та ансамблі громадських центрів (рис. 5.10, г).

Рисунок 5.10 – Реалізація принципу «конструктора», як набору об’ємно-планувальних блоків, з яких можна формувати будівлі й комплекси:

а – система житлових блоків «Baukasten», Німеччина, арх. В. Гропіус і А. Мейєр; б, в – серія житлових секцій та формування житлових груп із них; г – формування громадських центрів мікрорайонів з блоків системи БАСФОК (В. Єжов й ін.)

ИСпания, крайне отсталая, предлагает творчество А. Гауди — признанного пионера стиля модерн. Таким образом, видно, что социально-экономическая детерминированность модерна нуждается в уточнениях. Ситуация в одной стране не может быть «образцом» для других. Оказывается, что модерн, как в свое время романтизм, возникает в странах, которых лишь коснулся дух обновления, но где перемены, а порой всего лишь мечта о них не обязательно были столь уж радикальны и заметны.

Первый и основной период модерна, о котором преимущественно и идет речь, может быть назван «докоммерческой» стадией, а последующая — «коммерческой». Дело в том, что художественный рынок, современная индустриальная техника способствовали широкому распространению стиля, одевая в его орнаменты предметы широкого потребления. В своем коммерческом виде он существовал долго, вплоть до 20-х гг., но это была уже постепенно деградирующая стадия.