- •1. Понятие о среде обитания человека и системах ее безопасности

- •2. Предмет, основные задачи дисциплины и ее роль в формировании специалиста хх1 века

- •3 Методы, принципы и средства обеспечения бжд на производстве

- •4. Понятие опасности. Их классификация

- •Энерго-энтропийная концепция опасностей.

- •Законодательные акты по охране труда.

- •Нормативные акты по охране труда

- •Производственный травматизм. Классификация

- •Расследование несчастных случаев на производстве

- •Профессиональные заболевания и их профилактика

- •Возмещение вреда, причиненного работникам при выполнении ими трудовых обязанностей

- •Вредные вещества в промышленной атмосфере

- •Физико-химические, органолептические и токсические свойства наиболее распространенных газов и паров

- •Промышленная пыль

- •Нормирование состава промышленной атмосферы

- •Средства защиты органов дыхания

- •Изолирующие приборы Приборы, полностью изолирующие органы дыхания от окружающего воздуха, называют кислородными приборами, или кислородными респираторами.

- •Выбор средства индивидуальной защиты органов дыхания

- •16. Оказание первой помощи при отравлениях

- •Основные метеорологические параметры и их влияние на

- •Обеспечение нормальных метеоусловий

- •Определение и контроль метеорологических параметров

- •Управление производственным микроклиматом

- •Основные требования к производственному освещению

- •Выбор типа и системы производственного освещения

- •Нормирование естественного освещения

- •Нормирование искусственного освещения

- •Действие шума на организм человека

- •Методы и средства защиты от шума

- •Средства индивидуальной защиты от шума.

- •Защита от ультразвука и инфразвука.

- •Гигиенические характеристики и нормы вибрации

- •Виброизоляция. Виброгасящие основания

- •Средства индивидуальной защиты от вибрации

- •35. Средства коллективной защиты

- •43. Действие электрического тока на организм человека

- •44. Технические способы, обеспечивающие электробезопасность

- •45. Защита от статического электричества

- •46. Защита от атмосферного электричества

- •52. Защита от ионизирующих, электромагнитных и лазерных излучений.

- •53. Защита от электромагнитных полей

- •54. Защита от лазерных излучений

- •56. Классификация помещений и зданий по взрывоопасности

- •57. Огнестойкость строительных конструкций зданий

- •58. Способы и средства тушения пожаров

- •59. Противопожарные требования при разработке генерального плана промышленного предприятия

- •61. Классификация чрезвычайных ситуаций

- •62. Стихийные бедствия

- •63. Особенности итм при чс природного и техногенного характера

- •65. Воздействие средств поражения на промышленные объекты и людей.

- •69. Очаги поражения на производствах с применением аварийно химически опасных веществ и других опасных технологий

- •70. Организация оповещения о чрезвычайных ситуациях.

- •71. Устойчивость работы промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях

- •72. Требования норм проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны к размещению объектов экономики.

- •73. Требования норм к проектированию систем электро-, водо-, газоснабжения

- •74. Концепция инженерной защиты населения

- •75. Требования к инженерной защите населения в чрезвычайных ситуациях

- •76. Классификация защитных сооружений го

- •77. Требования к убежищам

- •Размещение убежищ

- •Объемно-планировочные решения

- •Конструкции убежищ

- •78. Требования к противорадиационным укрытиям го

- •79. Требования к быстровозводимым убежищам го

- •80. Устройство быстровозводимых убежищ

- •Водоснабжение

- •Канализация

- •Освещение и связь

- •81. Разработка плана строительства и подготовка к строительству защитных сооружений

- •82. Приемка быстровозводимых убежищ

- •83. Требования к быстровозводимым противорадиационным укрытиям го

- •84. Отдельно-стоящие противорадиационные укрытия

- •85. Приспособление под противорадиационные укрытия существующих зданий и сооружений

- •86. Простейшие укрытия

- •88. Использование населением средств индивидуальной защиты (сиз)

- •89. Медицинские средства индивидуальной защиты

69. Очаги поражения на производствах с применением аварийно химически опасных веществ и других опасных технологий

Одной из характерных особенностей многих предприятий является наличие больших количеств аварийно химически опасных и легкогорючих веществ. Они являются или исходным сырьём и промежуточными продуктами или готовой продукцией.

Под аварийно химически опасным веществом (АХОВ) понимают химическое вещество, применяемое на ОЭ, которое при выливе или выбросе может привести к заражению воздуха поражающими концентрациями. Их, как правило, хранят в герметичных ёмкостях в сжиженном виде под давлением собственных паров (6-12 атм.) и подают по трубопроводам в технологические цехи. Крупными запасами таких веществ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, цветной и чёрной металлургии, промышленности минеральных удобрений. Наиболее распространенными являются хлор и аммиак. По количеству этих (или им аналогичных) АХОВ, производимых или используемых в технологических процессах, различают предприятия первой, второй и третьей степени опасности. Предприятие первой степени опасности – химически опасный объект, на котором одновременно находятся более 250 т. хлора или более 2500 т. аммиака; второй степени опасности – от 50 до 250 т. хлора или от 500 до 2500 т. аммиака; третьей степени опасности – от 0,8 до 50 т. хлора или от 10 до 500 т. аммиака.

В соответствии с федеральным планом действий по предупреждению ЧС, Краснодарский край относится к территориям второй степени химической опасности. Общее количество АХОВ составляет 8619 т., из них аммиака – 6556 т., хлора – 830 т. На территории края расположено 309 химически опасных объектов, из них первой степени – 10; второй степени – 3; третьей степени – 289 объектов. Численность населения, проживающего в зонах возможного химического заражения – 2132,3 тыс. человек.

По виду воздействия АХОВ условно делят на группы:

- вещества с преимущественно удушающим действием (хлор,

фосген);

- вещества общеядовитого действия (окись углерода, цианистый водород);

- вещества, обладающие удушающим или общеядовитым действием (сернистый ангидрид, фтористый водород);

- вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервных импульсов – нейротропные яды (сероуглерод, тетраэтилсвинец, фосфорорганические соединения);

- вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, гептил, гидразин);

- метаболические яды, нарушающие обмен веществ в живых организмах (окись этилена, диоксин, дихлорэтан, полихлорированные бензофураны ).

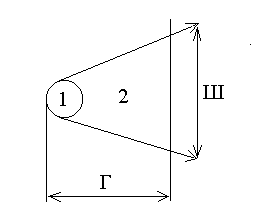

В случае аварии или разрушении емкостей со АХОВ, они в газо- или парообразном состоянии перемешиваются с воздухом и распространяются по направлению приземного ветра, образуя на своем пути зону химического заражения (рисунок 6)

.

1 - зона разлива АХОВ;

2 - зона распространения паров АХОВ;

Ш - ширина зоны; Г - глубина зоны

Рисунок 6 - Зона химического заражения

Важной характеристикой зоны разлива АХОВ является стойкость заражения, т.е. время самодегазации АХОВ, которое и определяет продолжительность его существования. На скорость самодегазации влияют испарение, впитывание вещества в почву и способность его к химическому разложению (гидролизу, окислению и т.п.). Ядовитые вещества, имеющие температуру кипения примерно до 20С (окись углерода, хлор, аммиак, сернистый ангидрид), при разливе испаряются быстро, пары их в опасных концентрациях могут обнаруживаться на больших расстояниях от места аварии. Ядовитые вещества, имеющие температуру кипения выше 20C (сероуглерод, треххлористый фосфор), испаряются медленно и до полного испарения находятся в местах разлива; пары таких веществ в опасных концентрациях распространяются на небольшие расстояния. Стойкость заражения зависит также от температуры воздуха в приземном слое и температуры почвы, скорости ветра и вертикальной устойчивости атмосферы.

Степень вертикальной устойчивости воздуха характеризуется следующими состояниями атмосферы в приземном слое:

1) инверсия (нижние слои воздуха холоднее верхних) возникает при ясной погоде и малых (до 4 м/с) скоростях ветра, примерно за один час до захода солнца и разрушается в течение одного часа после восхода; при инверсии практически отсутствует перемешивание воздуха по вертикали, т.е. все яды (газы, пары, аэрозоли АХОВ и других веществ) накапливаются у поверхности земли;

2) конвекция (нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, происходит их перемешивание по вертикали) возникает при ясной погоде и малых (до 4 м/с) скоростях ветра примерно через два часа после восхода солнца и разрушается за 2-2,5 часа до захода; при конвекции происходит относительно быстрая естественная дегазация приземных слоев воздуха;

3) изотермия (температура воздуха в пределах до 20-30 м от земной поверхности одинакова) обычно наблюдается в пасмурную погоду, при снежном покрове, при скорости ветра больше 4 м/с; вертикальное перемешивание воздуха практически отсутствует, но в горизонтальном направлении яды рассеиваются на большие расстояния и поэтому границы зоны распространения опасных концентраций АХОВ оказываются на сравнительно больших расстояниях от источника химического заражения.

Чем выше температура воздуха и почвы и больше скорость ветра, тем быстрее испаряются разлившиеся АХОВ.

На стойкость заражения оказывают влияние также: наличие осадков (дождь способствует проникновению АХОВ вглубь почвы с потоками воды, ускоряет гидролиз), структура почвы, ее влажность, наличие и вид растительного покрова. Так, на песчаных почвах при незначительной растительности стойкость заражения относительно невелика, а на глинистых, покрытых растительностью, она значительно выше. В населенных пунктах стойкость заражения АХОВ выше, чем на открытой местности, так как влияние ветра, ускоряющего испарение, в этих условиях проявляется в меньшей мере.

Опасные концентрации АХОВ в непроточных источниках воды могут сохраняться от нескольких часов до двух месяцев; в реках, каналах, ручьях – в течение одного часа; в устьях рек – от двух до четырех суток. Продолжительность заражения источников воды отдельными АХОВ (например, диоксином) может достигать нескольких лет.

Зона распространения паров АХОВ не имеет четко выраженных границ и зависит от глубины распространения паров, площади разлива, количества разлившегося вещества, а также от метеорологических условий и рельефа местности. Чем больше скорость ветра, тем больше глубина распространения паров АХОВ. Однако, при скоростях ветра более 6-7 м/с пары АХОВ рассеиваются. На открытой местности глубина рассеивания паров АХОВ в 3,5 раза больше, чем в условиях городской застройки.

Поражение людей и животных происходит вследствие вдыхания зараженного воздуха (ингаляционно), контакта с зараженными поверхностями (контактно-резорбтивно), через желудочно-кишечный тракт (перорально), в результате употребления зараженных продуктов питания и фуража, через кожные покровы, слизистые оболочки и раневые поверхности (резорбтивно) и другими путями. В результате воздействия АХОВ на организм человека, помимо непосредственных поражений, могут наблюдаться и отдельные генетические изменения, вероятность появления которых определяется степенью заражения организма.

В декабре 1984 года крупная авария произошла на американском заводе “Юнион Карбайд” в г. Бхопале (Индия). Утечка 43 т. ядовитого газа метилизоцианата привела к гибели 3150 человек и полной инвалидности около 20 тыс. человек. Более 200 тыс. человек получили поражения многих жизненно важных центров: органов дыхания, глаз, печени, почек.

При подготовке предприятий к защите от АХОВ, в случае производственной аварии, проводят следующие основные инженерно-технические мероприятия: оборудование емкостей, коммуникаций и производственных установок с АХОВ автоматическими и ручными устройствами, предотвращающими утечку АХОВ в случае аварии; возможное усиление конструкций емкостей и коммуникаций с АХОВ или устройство вокруг них ограждений для защиты от повреждений и аварий; строительство под хранилищами подземных резервуаров с водой или другими компонентами для растворения АХОВ при его аварийном истечении; устройство чаш, ловушек, направленных стоков для приема АХОВ; рассредоточение запасов АХОВ; строительство для них заглубленных или полузаглубленных хранилищ; оборудование рабочих помещений средствами аварийной сигнализации.

Анализ аварийных ситуаций на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности показывает, что имевшие место аварии происходили либо из-за отказа техники, либо из-за ошибочных действий производственного персонала. Аварийные ситуации при этом целесообразно классифицировать по двум основным группам: аварии на производственных площадках и на транспортных коммуникациях.

Наиболее типичными причинами аварийных ситуаций на производственных площадках являются:

- разрыв трубопроводов из-за коррозии, повреждений при ремонтных работах;

- неисправности вентилей, прокладок и другой арматуры;

- ошибки при монтаже оборудования и выборе материалов;

- разрушение арматуры наливных станций;

- взрывы в компрессорах нагнетательных линий.

Наиболее характерными причинами выбросов на транспортных коммуникациях являются:

- опрокидывание цистерн с нарушением герметизации;

- трещины в сварных швах;

- разрывы оболочек новых цистерн;

- разрушение предохранительных мембран;

- неисправность предохранительных клапанов и протечка из арматуры.

Наибольшее число крупных аварий и взрывов на складах и открытых площадках обусловлено наличием углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). Особую опасность представляют большие залповые выбросы взрывоопасных и токсичных газов и ЛВЖ, при которых создаются значительные трудности локализации аварии и защиты людей..

ЛВЖ (бензин, керосин, сероуглерод, спирты и т.д.) обычно хранятся в тонкостенных вертикальных емкостях объемом около 5000 кубических метров без давления. При разрушении емкостей или трубопроводов образуется участок растекания горючей жидкости и появляется угроза возникновения пожаров. Многие горючие жидкости, испаряясь и смешиваясь с воздухом, образуют взрывоопасные смеси.

Весьма поучительна катастрофа на продуктопроводе, происшедшая в Башкирии 3 июля 1989 г. в 23 часа 13 минут. По этому трубопроводу протяженностью 1852 км и диаметром 720 мм под давлением 25-27 атмосфер транспортировалась смесь нефтепродуктов из этана, метана, пропана, изобутана, нормального бутана, пентана, изопентана, гексана. При его строительстве было нарушено положение нормативных документов и он довольно близко (около 400 м, хотя необходимо не менее 1 км) проходил от населенного пункта Средний Казаяк. Для устранения этих нарушений была построена обводная нитка протяженностью 2,9 км. В результате некачественных сварных швов произошел разрыв трубопровода. Место разрыва находилось на одной из самых высоких точек местности на расстоянии 900 м от железной дороги. Вылившаяся смесь нефтепродуктов заполнила все складки местности, образовалась сплошная зона загазованности. При встречном движении двух пассажирских поездов, из-за возгорании этой смеси произошел взрыв. Он вызвал взрывную волну, которая сбросила с полотна 11 последних вагонов двух пассажирских поездов, 7 из которых полностью сгорели. Пожар охватил территорию в 250 га. В огненном котле оказались 1284 пассажира, из них 383 ребенка. 780 человек погибли, остальные получили ожоги и травмы. Мощность взрыва была эквивалентна 250-300 т. тротила.