- •Экономика как наука.

- •Факторы производства и человеческие потребности.

- •Методы изучения экономических процессов.

- •Экономические системы и их характеристика.

- •Модель смешанной экономики.

- •Особенности современной экономике России.

- •Основные черты и условия возникновения и развития товарного производства.

- •Основные модели становления и развития рыночного хозяйства.

- •Понятие, виды рынков и их характеристика.

- •Основа теории потребительского выбора.

- •Предпринимательство и его виды.

- •Организационно-правовые формы предпринимательства.

- •Фирма как основной институт в рыночной экономике.

- •Капитал фирмы: кругооборот и оборот, структура, физический и моральный износ.

- •Производственный процесс и производительность факторов производства.

- •Издержки производства в микроэкономике.

- •Доход и прибыль фирмы.

- •Равновесие фирмы в условиях современной и несовременной конкуренции.

- •Факторы, определяющие структуру рынка.

- •1. Минимально эффективный выпуск

- •2. Вертикальная интеграция

- •3. Диверсификация производства

- •4. Дифференциация товара

- •5. Эластичность и темпы роста спроса

- •6. Иностранная конкуренция

- •7. Расходы на рекламу

- •Чистая конкуренция и чистая монополия.

- •Монополистическая конкуренция и олигополия.

- •Место товарных бирж в рыночной экономике.

- •Управление фирмой в условиях рынка.

- •Рынки ресурсов и их функции.

- •Ценообразование на ресурсы.

- •Рента как цена ресурса.

- •Банковская система и кредит.

- •Макроэкономические показатели и система национальных счетов.

- •Национальный продукт страны и методы его измерения.

- •Теневая экономика и ее формы в России.

- •Понятие, типы и модели экономического роста.

- •Цикличность как форма движения рыночной экономики.

- •Проблема циклов и кризисов в рыночной экономике.

- •Микроэкономический анализ рынка труда.

- •Виды безработицы и их оценка.

- •Инфляция в рыночной экономике и антиинфляционная политика.

- •Вопрос 33. Экономические и социальные последствия инфляции

- •Кредитно-денежная политика государства.

- •Содержание и специфика макроэкономического анализа.

- •Система национальных счетов и ее использование в макроэкономическом анализе.

- •Макроэкономический анализ рынка благ.

- •Макроэкономический анализ рынка капитала.

- •Совместное равновесия рынка благ, денег ценных бумаг(модель is-lm).

- •Теория и практика налогообложения.

- •Характеристика финансовой системы России. Бюджетная политика.

- •Основные положения теории потребления и сбережений.

- •Содержание финансовой политики государства.

- •Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга.

- •Содержание фискальной политики государства.

- •Кейнсианская и неоклассический подходы в монетарной фискальной политике

- •Инфляция и инфляционные ожидания. Содержание антиинфляционной политики.

- •Вопрос 33. Экономические и социальные последствия инфляции

- •Мультипликаторы и их использование в макроэкономическом анализе.

- •Государственное регулирование экономики и экономические функции государства.

- •Рынок ценных бумаг.

- •Содержание кредитно-денежной политики государства: два подхода.

- •Макроэкономические последствия монетарной политики.

- •Макроэкономический анализ инфляционных процессов.

- •Содержание социальной политики государства.

- •Содержание платежного баланса страны.

- •Характеристика современного мирового хозяйства.

- •Методы регулирования валютного рынка.

- •Методы валютного регулирования в стране.

- •Теория экономических циклов.

- •Модели и факторы экономического роста.

- •Макроэкономической равновесие в открытой и закрытой экономике.

- •Нтп и экономический рост.

- •Денежные агрегаты и их характеристика.

- •Место России в международном разделении труда.

- •Рынок труда. Макроэкономический анализ.

- •Проблемы занятости и безработица.

- •Внешнеэкономическая политика России и ее составляющие.

Проблема циклов и кризисов в рыночной экономике.

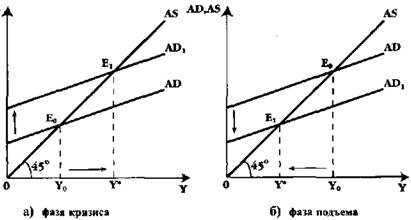

Стабилизационная политика государства - это комплекс мероприятий макроэкономической политики, направленных на стабилизацию экономики на уровне полной занятости, или потенциального выпуска. Рецептов государственного вмешательства в экономику в условиях макроэкономической нестабильности достаточно много. Однако общие принципы воздействия на уровень деловой активности сводятся к следующим положениям: в условиях спадов правительство должно проводить стимулирующую политику, а в условиях подъема - сдерживающую макроэкономическую политику, стремясь не допустить сильного «перегрева» экономики (инфляционного разрыва). Другими словами, государство должно сглаживать амплитуду колебаний фактического ВВП вокруг линии тренда (см. вновь рис. 19.1). Традиционным стал кейнсианский подход, направленный на управление совокупным спросом. Графически это может быть представлено на рис. 19.3. Во время кризиса и депрессии, т. е. на понижательной волне циклических колебаний, государственная политика направлена на стимулирование совокупного спроса: на рис. 19.3 а это отражается сдвигом вверх кривой

ADв

положение AD1, приближающем

экономику к уровню полной

занятости Y*. Напротив,

в фазе подъема, и, особенно «бума», во

избежание дальнейшего перегрева

экономики, стабилизационная политика

графически отражается (рис. 19.36)

сдвигом кривой ADвниз,

в положение AD1для

ликвидации инфляционного разрыва и

возвращения экономики к уровню

потенциального выпуска Y*. Таким

образом, стабилизационная политика

представляет собой набор «контрдействий»

по отношению к уровню деловой

активности: сдерживающих во время

подъемов и стимулирующих во время

спадов.

Но как правительство узнаёт

о том, в какой фазе среднесрочного цикла

находится экономика? Для этого оно

использует данные о динамике множества

показателей экономической конъюнктуры,

предоставляемые официальными

статистическими службами,

научно-исследовательскими центрами

и т. п. Макроэкономические переменные

принято подразделять на про-циклические,

контрциклические и ациклические, в

зависимости от того, как «ведут» себя

названные показатели на различных фазах

экономического, или делового

цикла.

Проциклические переменные

растут во время оживления и подъема и

падают во время кризиса и депрессии:

объем промышленного производства,

прибыль бизнеса, процентные ставки в

краткосрочном периоде, объем денежной

массы и др.

Контрциклические переменные

растут во время кризиса и депрессии, и

падают во время оживления и подъема:

уровень безработицы, количество

банкротств в реальном и финансовом

секторе экономики, товарно-материальные

запасы.

Ациклические переменные

можно назвать «безучастными» к фазам

цикла: некоторые виды государственных

расходов (на поддержку фундаментальных

исследований, национальную оборону),

экспорт (в некоторых странах, например,

США), импорт (в Японии).

Но для действенной

стабилизационной политики важно знать

не только корреляцию между уровнем

деловой активности, измеряемым ВВП, и

названными тремя группами переменных.

Правительство интересуется и тем, какие

из макроэкономических показателей в

своей динамике могут предсказать

наступление кризиса. В связи с этим

макроэкономические переменные можно

подразделить наопережающие и запаздывающие показатели:

так, опережающие показатели как бы

«бегут впереди» поворотных точек цикла

на рис. 19.1. Например, объем товарно-материальных

запасов, уровень загрузки производственных

мощностей, цены на акции и др. начинают

снижаться раньше, чем наступает кризис,

и расти раньше, чем экономика вступает

в фазу подъема. Таким образом, опережающие

показатели сигнализируют о наступающих

спадах и подъемах. Напротив, запаздывающие

показатели в своей динамике отстают от

поворотных точек: уровень безработицы,

например, достигает своего максимума

несколько позже, чем экономика достигла

«дна».

Достоверная статистика и

профессиональные действия правительства,

умеющего грамотно интерпретировать

динамику опережающих и запаздывающих

показателей, во многом определяют

успешность стабилизационных

мероприятий.

В последующих главах,

посвященных кредитно-денежной и

налогово-бюджетной политике, будет

подробно рассмотрен механизм стимулирующей

и сдерживающей политики, направленной

на предотвращение нежелательных

изменений совокупного спроса. Но в

последние десятилетия экономисты

обращают внимание на то, что регулирование

деловой активности должно быть

обращено в большей степени на совокупное

предложение (см. гл. 26 - теория экономики

предложения). Но, независимо от того,

какой стороне отдают предпочтение

экономисты и политики, на практике

осуществляющие стабилизационные

программы,- совокупному спросу или

совокупному предложению - сложнейшим

вопросом является проблема временных

лагов, о которых мы говорили в гл. 17.

Предельно упрощая, можно пояснить ее

так: удается ли правительству стимулировать

экономику именно в той фазе цикла,

когда наступил спад, и сдерживать - точно

в период «перегрева» деловой активности?

Можно сравнить стабилизационную

политику со стрельбой по движущейся

мишени: объект правительственного

воздействия («мишень» - экономика страны)

все время находится в движении. И

есть большая опасность промахнуться и

не сделать точного выстрела. А если

так, то все меры стабилизационной

политики окажутся бесполезными или

даже вредными. На «дикий» экономический

цикл, потрясавший основы капитализма

в XIX - начале XX веков, по меткому выражению

Самуэльсона, надета узда. И поэтому,

подводя итоги, мы можем сказать, что,

несмотря на все сложности стабилизационной

политики, она осуществляется во всех

странах рыночной экономики, имея при

этом, естественно, свои отличия, связанные

с тем, что принято называть «национальной

моделью экономики». Американский

капитализм отличается от японского, а

японский - от переходной экономики

России. Поэтому не может быть абсолютно

универсальных рецептов в проведении

стабилизационной политики. Однако

знание основных закономерностей

циклического развития экономики -

совершенно необходимая предпосылка

эффективной макроэкономической политики

правительства в любой стране.

ADв

положение AD1, приближающем

экономику к уровню полной

занятости Y*. Напротив,

в фазе подъема, и, особенно «бума», во

избежание дальнейшего перегрева

экономики, стабилизационная политика

графически отражается (рис. 19.36)

сдвигом кривой ADвниз,

в положение AD1для

ликвидации инфляционного разрыва и

возвращения экономики к уровню

потенциального выпуска Y*. Таким

образом, стабилизационная политика

представляет собой набор «контрдействий»

по отношению к уровню деловой

активности: сдерживающих во время

подъемов и стимулирующих во время

спадов.

Но как правительство узнаёт

о том, в какой фазе среднесрочного цикла

находится экономика? Для этого оно

использует данные о динамике множества

показателей экономической конъюнктуры,

предоставляемые официальными

статистическими службами,

научно-исследовательскими центрами

и т. п. Макроэкономические переменные

принято подразделять на про-циклические,

контрциклические и ациклические, в

зависимости от того, как «ведут» себя

названные показатели на различных фазах

экономического, или делового

цикла.

Проциклические переменные

растут во время оживления и подъема и

падают во время кризиса и депрессии:

объем промышленного производства,

прибыль бизнеса, процентные ставки в

краткосрочном периоде, объем денежной

массы и др.

Контрциклические переменные

растут во время кризиса и депрессии, и

падают во время оживления и подъема:

уровень безработицы, количество

банкротств в реальном и финансовом

секторе экономики, товарно-материальные

запасы.

Ациклические переменные

можно назвать «безучастными» к фазам

цикла: некоторые виды государственных

расходов (на поддержку фундаментальных

исследований, национальную оборону),

экспорт (в некоторых странах, например,

США), импорт (в Японии).

Но для действенной

стабилизационной политики важно знать

не только корреляцию между уровнем

деловой активности, измеряемым ВВП, и

названными тремя группами переменных.

Правительство интересуется и тем, какие

из макроэкономических показателей в

своей динамике могут предсказать

наступление кризиса. В связи с этим

макроэкономические переменные можно

подразделить наопережающие и запаздывающие показатели:

так, опережающие показатели как бы

«бегут впереди» поворотных точек цикла

на рис. 19.1. Например, объем товарно-материальных

запасов, уровень загрузки производственных

мощностей, цены на акции и др. начинают

снижаться раньше, чем наступает кризис,

и расти раньше, чем экономика вступает

в фазу подъема. Таким образом, опережающие

показатели сигнализируют о наступающих

спадах и подъемах. Напротив, запаздывающие

показатели в своей динамике отстают от

поворотных точек: уровень безработицы,

например, достигает своего максимума

несколько позже, чем экономика достигла

«дна».

Достоверная статистика и

профессиональные действия правительства,

умеющего грамотно интерпретировать

динамику опережающих и запаздывающих

показателей, во многом определяют

успешность стабилизационных

мероприятий.

В последующих главах,

посвященных кредитно-денежной и

налогово-бюджетной политике, будет

подробно рассмотрен механизм стимулирующей

и сдерживающей политики, направленной

на предотвращение нежелательных

изменений совокупного спроса. Но в

последние десятилетия экономисты

обращают внимание на то, что регулирование

деловой активности должно быть

обращено в большей степени на совокупное

предложение (см. гл. 26 - теория экономики

предложения). Но, независимо от того,

какой стороне отдают предпочтение

экономисты и политики, на практике

осуществляющие стабилизационные

программы,- совокупному спросу или

совокупному предложению - сложнейшим

вопросом является проблема временных

лагов, о которых мы говорили в гл. 17.

Предельно упрощая, можно пояснить ее

так: удается ли правительству стимулировать

экономику именно в той фазе цикла,

когда наступил спад, и сдерживать - точно

в период «перегрева» деловой активности?

Можно сравнить стабилизационную

политику со стрельбой по движущейся

мишени: объект правительственного

воздействия («мишень» - экономика страны)

все время находится в движении. И

есть большая опасность промахнуться и

не сделать точного выстрела. А если

так, то все меры стабилизационной

политики окажутся бесполезными или

даже вредными. На «дикий» экономический

цикл, потрясавший основы капитализма

в XIX - начале XX веков, по меткому выражению

Самуэльсона, надета узда. И поэтому,

подводя итоги, мы можем сказать, что,

несмотря на все сложности стабилизационной

политики, она осуществляется во всех

странах рыночной экономики, имея при

этом, естественно, свои отличия, связанные

с тем, что принято называть «национальной

моделью экономики». Американский

капитализм отличается от японского, а

японский - от переходной экономики

России. Поэтому не может быть абсолютно

универсальных рецептов в проведении

стабилизационной политики. Однако

знание основных закономерностей

циклического развития экономики -

совершенно необходимая предпосылка

эффективной макроэкономической политики

правительства в любой стране.

В современной жизни термин «кризис» используется весьма свободно, тем более что кризисных процессов в нашей экономике немало. Но все же кризис кризису рознь. Только к воспроизводственным процессам применим термин «экономический кризис». Он является важнейшим механизмом функционирования

рыночной экономики, а экономический цикл — соответственно закономерной формой ее развития.

В экономике централизованного планирования не существовало проблемы циклов и кризисов. Экономические кризисы считались особенностью капиталистического хозяйства, а заминки и колебания в социалистической экономике рассматривались как несущественные или на них не обращалось внимание. Связано это с тем, что реальный социализм был задуман как антитеза рыночному капитализму.

Действительно, в социалистической экономике была ликвидирована большая часть рынка (рынок средств производства, рынок рабочей силы, рынок ценных бумаг, валютный рынок). Остался только один фрагмент рыночной экономики — рынок потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки между

потребителем и государством. Поэтому рыночное неравновесие было вмонтировано в саму систему хозяйства. Достичь рыночного равновесия было невозможно, так как существовала только одна, и не самая важная, часть рынка; цены формировались не на основе спроса и предложения; планируемая цена не несла информацию о состоянии рынка (о фактических производственных затратах).

В этих условиях отсутствовала информация о стоимости капитала, основных фондов, рабочей силы. В результате центр мог принимать ошибочные стратегические решения. Но даже если в порядке реформирования экономики цена не устанавливалась сверху, а передавалась в компетенцию предприятий,

все равно равновесие на достигалось, так как в силу отсутствия рынка капитала и рабочей силы цена не включала информацию об элементах расчета рыночной стоимости (данных о государственных капиталовложениях, стоимости рабочей силы). В этой ситуации решения о ценах базировались на данных о ценах потребительских товаров, которые в силу существования монополии производителя были деформированы. Предприятия принимали решения, руководствуясь своими краткосрочными интересами, без учета интересов общества в целом. В результате возрастали трудности, появлялись новые нежелательные проблемы, поскольку реформы охватывали маленький островок экономики, а основная, нерыночная часть ее развивалась в интересах государства, не совпадающих с интересами потребителей.

Таким образом, развитие экономики централизованного планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды волн нарушения равновесия. Централизованные механизмы восстановления равновесия были эффективны до определенного момента, до определенного барьера.

Следовательно, факторы экономического цикла действовали в советской экономике, но в скрытой форме. Об этом красноречиво свидетельствует практика капиталовложений. В силу своей материальной природы (натуральной формы) капиталовложения с трудом поддаются регулированию, в том числе

директивному. Дело в том, что экономическая отдача от капиталовложений происходит с задержкой в несколько лет — так называемым инвестиционным лагом. Поэтому заранее исключается реакция капиталовложений на регулирующие импульсы. Кроме того, инвестиционная деятельность (особенно крупные капиталовложения) представляет собой однократные, не повторяющиеся акции, которые нельзя отрегулировать. Но главное состоит в том, что капиталовложения — это многочисленные кумулятивные процессы (инвестиционный мультипликатор) и соответственно область нарастания развития (акселератор).

Материальная природа капиталовложений помогает скрывать внутренние противоречия хозяйства, усиливая их остроту в дальнейшем.

Однако натуральная форма капиталовложений не сама по себе создает условия для циклических колебаний. Важен мотив инвестиционной деятельности (в рыночной экономике — это прибыль). В экономике централизованного планирования — это интерес государства и предприятий. «Центр» заинтересован в росте капиталовложений, чтобы создать фундамент для материального

благосостояния на более поздний период и обеспечить национальную безопасность. Предприятия поддерживают и усиливают размах капиталовложений, так как им легче в этих условиях выполнять план и противостоять последствиям дефицита. За счет расширения основных фондов предприятия легко

приобретают общественный вес в стране, а все свои проблемы решают не за счет рациональной организации производства и стимулирования труда, а за счет расширения капиталовложений. Важно отметить также, что капиталовложения не создают для предприятия никакого риска, ибо положение,

что продукция, созданная за счет капиталовложений, позднее могла не стать стоимостью, не имело под собой реальности. Не случайно широкое распространение получило выражение «освоение капиталовложений».

Следовательно, и государством, и предприятиями создавались условия для перенапряжения планов по капиталовложениям, что вызывало постоянную опасность избыточных инвестиций.

Таким образом, в условиях государственной монополии и отсутствия «нормального» рынка (когда нет реальных собственников на капитал, нет конкуренции и реальных цен) капиталовложения ради капиталовложений создавали иллюзию экономического роста и увеличения национального дохода. На самом же деле происходил спад в самой существенной части национального дохода — в производстве фонда потребления. В условиях фондированного распределения ресурсов предприятия перекачивали в затраты максимально возможную часть фонда потребления. В результате потребление все больше

выступало в иррациональной форме разбазаривания всевозможных фондов. И чем больше экономика производила, чем выше были темпы капиталовложений, тем беднее становилось население.

Эпизодическое «взбадривание» экономического роста в этих условиях происходило за счет временных реформ, направленных на расширение самостоятельности предприятий (1965 г.), инновационных процессов, диктуемых научно-техническим прогрессом, а также за счет увеличения объема внешнеторговых операций.

Таким образом, в экономике России не было «правильных» циклов, за исключением большого цикла экономического развития 1929—1932 — 1981—1985 гг. Циклические колебания в отечественной экономике имели в основном внеэкономические причины.

Например, кризис сбыта в промышленности 1923—1924 гг. как результат произвольного изменения цен; хлебный кризис 1927—1928 гг. как следствие насильственной ломки традиционного уклада аграрно-индустриальных отношений; голод 1932 г.; глубокий военный кризис 1941—1942 гг.; спад 1952—1953 гг., осложненный сменой политического руководства; общий кризис народного хозяйства 1963 г. как результат административно-политических просчетов в управлении экономикой; спад и депрессия 1972 г. как следствие нарастания кризиса административно-политической системы; спад конца 80-х и начала 90-х годов как результат полного разложения государственно-натурального уклада хозяйствования. С начала 90-х годов отечественная экономика переживает стагфляцию (сочетание инфляции и спада производства). В состоянии спада находятся важнейшие макроэкономические параметры — капиталовложения, промышленное производство, внешняя торговля.

Современная российская экономика находится в стадии становления рыночных отношений. Пока еще нет полных оснований назвать движение отечественной экономики циклическим, хотя налицо и спады производства, и инфляция, и кризис инвестиций. Характер всех этих процессов отражает в

большей степени последствия развала административно-командной системы, нежели механизм рыночной экономики, который находится только в стадии формирования.

Для становления циклической формы движения в отечественной экономике необходимы существенные инвестиционные вливания в производство, которые в условиях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма функционирования экономики приобретут колебательные движения. Экономический цикл станет механизмом саморегулирования, а кризисы будут выполнять роль

качественного структурного фактора обновления основного капитала.

Проблема роста и развития российской экономики. Становление циклической формы движения отечественной экономики связано с проблемой экономического роста. Тип экономического роста зависит от того, на какие рынки, на какой спрос ориентирована экономика. Для России существуют два варианта экономического роста. Первый связан с ориентацией на внешний рынок сырьевых ресурсов как наиболее устойчивый, надежный и доступный для нашей промышленности. В этом случае внутренние инвестиции будут направляться на добычу сырья и в непроизводственную сферу, а основные производственные инвестиции — за границу. При этом спрос будет формироваться развитыми странами, которые хотят покупать сырье подешевле. За границей будут формироваться и факторы производства — труд и капитал. Наиболее заинтересованными в таком типе роста будут отрасли топливно-энергетического комплекса и добывающей промышленности.

Второй вариант связан с оживлением внутреннего рынка. Однако это потребует реорганизации производства, роста эффективности на отдельных предприятиях. Через межотраслевые связи процесс технологического роста будет воспроизводиться.

Помочь инвестиционной деятельности предприятий должно государство путем освобождения их от части налогов или предоставления им отсрочки в выплате налогов. Рост на технической основе выгоден отраслям потребительского и инвестиционного спроса. Сегодня для России наиболее реальна смешанная модель экономического роста.

Для развития отечественной экономики необходима ее ориентация на повышение эффективности капитала через активное внедрение нововведений. Этого можно достичь только в рамках новой экономики, основанной на инвестиционном развитии, реализации долгосрочных стратегических планов

государства.