- •Содержание

- •Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство Вопрос 1. Предмет курса «мировая экономика». Основные понятия.

- •Вопрос 2. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики.

- •Вопрос 3. Открытая экономика и факторы её развития.

- •Динамика внешнеторговой квоты в странах «большой семерки» (в%)[3]

- •Внешнеторговый оборот на душу населения

- •Вопрос 4. Классификация стран в мировой экономике.

- •Страны с высоким ввп на душу населения, 2004 г.

- •Страны с низкими доходами (43)

- •Страны с доходами ниже средних (55)

- •Страны с доходами выше средних (46)

- •Страны с высокими доходами (66)

- •1) Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей.

- •2) Уровень образованности.

- •3) Реальная величина средних доходов жителей, рассчитываемая как отношение ввп/на душу в среднем по миру к ввп/на душу населения в данной стране.

- •Страны по сводным показателям развития человека[10]

- •Вопрос 5. Промышленно развитые, развивающиеся страны и страны переходной экономики.

- •Доля ведущих мировых центров в населении мира и ввп в начале XXI в.

- •Отраслевая структура ввп развитых стран (в %)

- •Динамика роста ввп развитых стран (в %)

- •1. Среди «стран семерки» доминируют сша.

- •2. Вторым центром экономической силы является Западная Европа.

- •1) Демократический корпоративизм.

- •2) Социально рыночная модель.

- •3. Третий центр международной конкуренции - Япония.

- •Доля развивающихся стран в мировом экспорте, %

- •Тема 2. Международный воспроизводственный процесс Вопрос 1. Ресурсы мировой экономики.

- •Мировые запасы и добыча некоторых видов минеральных ресурсов.

- •Объем добычи минерального сырья по годам (в млрд. Т.).

- •Страны с наибольшими запасами угля

- •Страны с наибольшими запасами нефти

- •Страны с наибольшими запасами природного газа

- •Страны с наибольшими запасами железной руды

- •Вопрос 2. Международное разделение труда (мрт), исторические этапы его развития. Факторы, влияющие на участие стран в мрт. Виды мрт. Показатели развития мрт.

- •Соотношение между секторами мировой экономики (в%)

- •Рейтинг стран по конкурентоспособности

- •Тема 3. Международная торговля Вопрос 1. Структура и тенденции развития международной торговли. Показатели международной торговли.

- •Динамика развития мировой торговли во второй половине хх – начале XXI вв.

- •Товарная структура мировой торговли

- •Распределение экспорта по группам стран

- •Участие стран в мировой торговле, в %

- •Вопрос 2. Теории мировой торговли.

- •Принцип абсолютного преимущества

- •Вопрос 3. Государственное регулирование международной торговли. Свобода торговли и протекционизм. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина. Эффективная ставка импортной пошлины.

- •Протекционизм.

- •Защита свободы торговли.

- •Защита свободы торговли.

- •Принципиальная схема таможенного тарифа

- •Экспортные пошлины;

- •Импортные пошлины;

- •Транзитные пошлины.

- •Вопрос 4. Нетарифные методы протекционизма.

- •Вопрос 5. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Внешнеторговое регулирование рф.

- •Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике Вопрос 1. Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная система и ее особенности.

- •Состав «корзины» sdr, в %

- •Фиксированные валютные курсы.

- •Вопрос 2. Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты.

- •Клиринг (рынок спот).

- •Страхование валютных рисков (хеджирование).

- •Валютная спекуляция.

- •Виды валютных курсов

- •Курс доллара, рублей за 1 доллар

- •Влияние изменений валютных курсов на относительные цены

- •Баланс Центрального банка при золотом стандарте

- •Вопрос 3. Факторы, определяющие валютные курсы.

- •Валютный курс, рублей за доллар

- •Вопрос 4. Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация.

- •Девальвация и ревальвация.

- •Денежно-кредитная политика.

- •Вопрос 5. Платежный баланс страны.

- •Тема 5. Международное движение капитала Вопрос 1. Причины, сущность и формы международного движения капитала (мдк).

- •Производительный (предпринимательский) капитал.

- •Ссудный капитал.

- •Вопрос 2. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры.

- •По видам:

- •По валюте займа:

- •По срокам:

- •По обеспеченности:

- •По форме предоставления кредита:

- •Вопрос 3. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.

- •Развитые страны:

- •Развивающиеся страны:

- •Страны с переходной экономикой:

- •Вопрос 4. Регулирование международного движения капитала.

- •Вопрос 5. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

- •Рост числа тнк

- •Рост числа тнк и числа филиалов

- •Отраслевая структура тнк

- •Классификация тнк по стране происхождения

- •Вопрос 6. Свободные экономические зоны. Последствия и тенденции международного движения капитала. Россия на мировом рынке капитала.

- •Экспортные промышленные зоны.

- •Внешняя задолженность России, в млрд. Долл.

- •Вывоз капитала из России

- •Иностранные инвестиции в Россию

- •Тема 6. Международный рынок рабочей силы. Международные миграции рабочей силы Вопрос 1. Международная миграция рабочей силы.

- •Вопрос 2. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. Россия на мировом рынке труда.

- •Распределение численности российских граждан за рубежом на 2000 г.

- •Распределение российских граждан за рубежом по уровню образования

- •Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике Вопрос 1. Теоретические основы интеграционных процессов.

- •Интеграционные группировки стран

- •Вопрос 2. Формы международной экономической интеграции.

- •Формы интеграционных группировок20

- •Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике Вопрос 1. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем.

- •Проблемы бедности и отсталости.

- •Проблема роста населения (демографическая проблема).

- •Слаборазвитость.

- •Экологическая проблема.

- •Проблема природных ресурсов.

- •Продовольственная проблема.

- •Вопрос 2. Глобализация мировой экономики.

- •Глобальная локализация.

- •Заключение

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

Вопрос 2. Формы международной экономической интеграции.

Основные формы экономической интеграции и их политический облик.

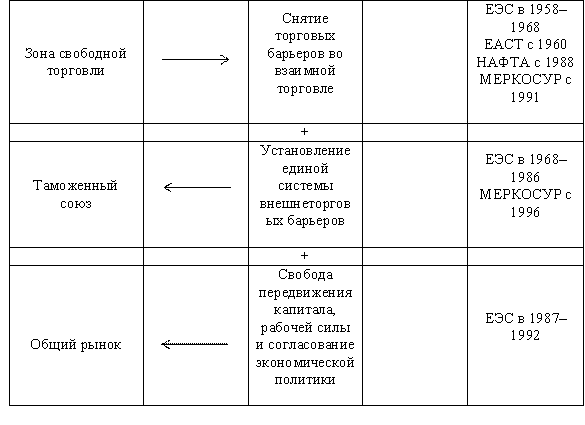

Как уже было отмечено, в результате интеграции происходит создание целостных региональных хозяйственных комплексов с единой валютой, инфраструктурой, общими экономическими пропорциями, финансовыми фондами, общими наднациональными или межгосударственными органами управления. Самая простая форма экономической интеграции — зона свободной торговли19, в рамках которой отменяются торговые ограничения между странами-участницами и, прежде всего, таможенные пошлины.

Таблица 43.

Формы интеграционных группировок20

Другая форма — таможенный союз — предполагает наряду с функционированием зоны свободной торговли установление единого внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран.

В обоих случаях межгосударственные отношения касаются лишь сферы обмена, с тем чтобы обеспечить для стран-участниц одинаковые возможности в развитии взаимной торговли и финансовых расчетов.

Более сложной формой является общий рынок, обеспечивающий его участникам наряду со свободной взаимной торговлей и единым внешним тарифом свободу передвижения капиталов и рабочей силы, а также согласование экономической политики.

Но наиболее сложной формой межгосударственной экономической интеграции является экономический и полный экономический союз, совмещающий все вышеуказанные формы с проведением общей экономической и валютно-финансовой политики.

Поскольку интеграция в отдельных регионах мирового хозяйства как согласованное объединение экономики ряда стран возможна только при межгосударственных договоренностях, она неизбежна облекается в определенные политические формы. Как свидетельствует практика международного сотрудничества, в зависимости от уровня развития интеграции используются формы «содружества», «сообщества» и «союза». Содружество - форма организации межгосударственного сотрудничества, при котором правительства ориентируются на сохранение и совершенствование экономических связей, сложившихся между участниками. Эта форма пригодна только для начального этапа интеграции. При подобной организации взаимодействия интеграционный процесс мало управляем, что не позволяет своевременно разрешать его противоречия и по существу, не стимулирует развития интеграции. В философском понимании такая форма типична для «неразвитого начала» интеграционного процесса. Органы «содружества» в состоянии обеспечить лишь минимальную координацию действий его участников.

Сообщество - типично интеграционная форма организации межгосударственных отношений, наиболее точно отражающая важнейшие признаки (и принципы) международной экономической интеграции - суверенность ее участников и развитие сотрудничества на регулируемых рыночных основах. Для «сообществ» характерно совершенствование координационных функций при организации сотрудничества и одновременно создание подлинно международных органов управления экономикой, главной функцией которых становится принятие обязательных для исполнения решений и законодательных актов.

Союз как форма организации предполагает постепенное «отрицание» межгосударственной интеграции. Он создается при глубокой международной экономической интеграции, в качестве основных задач которой выступают: обеспечение развития межгосударственного объединения в единое конфедеративное или федеративное государство («соединенные штаты», «федеральные земли» и т.п.); преобразование общего рынка, общего экономического, информационного, правового пространства в единый рынок, единое экономическое, информационное, правовое пространство; расширение и совершенствование функций надгосударственных исполнительной, представительной и судебной властей союза (единого правительства, единого парламента, единого суда).

Зона свободной торговли на примере НАФТА.

Рассмотрим каждую ступень экономической интеграции более подробно на примерах. Сначала создается зона свободной торговли – снижаются внутренние таможенные пошлины в торговле между странами-участницами. Страны добровольно отказываются от защиты своих национальных рынков в отношениях со своими партнерами рамках данного объединения, но в отношениях с третьими странами они выступают не коллективно, а индивидуально. Сохраняя свой экономический суверенитет, каждый участник зоны свободной торговли устанавливает собственные внешние тарифы в торговле со странами, не участвующими в данном интеграционном объединении. Обычно создание зоны свободной торговли начинается с двусторонних договоренностей двух тесно сотрудничающих стран, к которым затем присоединяются новые страны-партнеры. Большинство существующих экономических интеграционных союзов находятся именно на этом начальном этапе.

Типичным примером зоны свободной торговли является Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА). Первой официальной акцией, направленной на активизацию интеграционных процессов в Северной Америке, стала реализация «плана Эббота», целью которого было стимулирование инвестиций США в ведущие отрасли канадской экономики. Этот план был принят в 1947г. Позже в 1959г. США и Канада заключили соглашение о совместном военном производстве, которое способствовало внедрению американских стандартов в канадское производство военной техники.

Началом следующего этапа развития двусторонних отношений между США и Канадой послужило заключение в 1965г. соглашения о либерализации торговли продукцией автомобилестроения, которое, в свою очередь, стимулировало интеграцию и многих других отраслей.

Линия на организацию торгово-политического объединения США с Канадой и Мексикой активно начала проводиться Вашингтоном с конца 70-х гг. Первоначально речь шла лишь об оформлении энергетического союза трех стран. Американский Конгресс принял директиву в адрес президента США в законе 1979г. о торговых соглашениях изучить перспективы создания Североамериканской зоны свободной торговли (секция 1104). В 80-е годы президенты Р. Рейган и Дж. Буш не раз заявляли о своей поддержке долгосрочной цели обеспечения свободной торговли в Северной Америке.

В сентябре 1988г. после нелегких трехлетних переговоров было подписано американско-канадское соглашение о свободной торговле (CUSFTA), согласно которому в течение 10 лет между США и Канадой должна была сформироваться зона свободной торговли.

Для США североамериканское соглашение призвано обеспечить приращение не только экономической, но и геополитической мощи Соединенных Штатов. Оно — составная часть стратегической политики США, направленной на достижение широкомасштабных целей: свободное движение американских товаров и услуг, свободный доступ для американских инвестиций, защита прав интеллектуальной собственности, рост конкурентоспособности, использование новых региональных сравнительных преимуществ за счет объединения высоких технологий и инвестиций США с дешевой рабочей силой Мексики и дешевыми изобильными природными ресурсами обеих стран-соседей. Бывший помощник по экономическим вопросам государственного секретаря США Роберт Золик так охарактеризовал важность североамериканской интеграции: «НАФТА — хорошая стратегическая возможность обеспечить, усилить и развивать континентальную базу в экономическом и политическом отношении, с тем, чтобы укреплять экономическую мощь, лидерство и всемирное влияние Америки. НАФТА будет ключевым компонентом в разработке и заключении глобальных, региональных и двусторонних соглашений, служащих американским интересам». Уже тогда в 1992г. речь шла об «одном континенте и одной экономике».

Для Мексики НАФТА была необходима для успешного выполнения экономических реформ, модернизации экономики. В прошлом Мексика была страной, зависимой от экспорта нефти, сегодня она является чистым экспортером промышленных товаров, что обеспечивает устойчивый экономический рост. В ходе переговоров Мексика добивалась обеспечения надежного доступа на крупнейший в мире рынок (с перспективой вытеснения оттуда «азиатских тигров»), увеличения потока инвестиций, включая возврат мексиканских капиталовложений, а также снижения уровня защиты рынка США. Участие Канады в переговорах предоставляло для Мексики возможность открытия нового экспортного рынка и источника инвестиций.

Кроме того, создание зоны свободной торговли может обеспечить более надежный инвестиционный климат в Мексике, а значит, привлечет капиталы и из третьих стран.

Заинтересованность Канады в заключении НАФТА связана с возможностью не только сохранения преимуществ CUSFTA, но и модификации некоторых ее положений, а также обеспечения надежного доступа своих товаров на мексиканский рынок, а в будущем на быстрорастущие рынки латиноамериканских стран.

На новом «витке цивилизационной эволюции», на этапе заключения НАФТА США, Канада и Мексика признали необходимость укрепления взаимной дружбы и сотрудничества; содействия гармоничному развитию мировой торговли; создания расширенного и надежного рынка для своих товаров, услуг и капиталов; устранения препятствий в торговле; установления четких и взаимовыгодных правил ведения торговли с тем, чтобы обеспечить стабильное развитие экономики, способствовать инновационным процессам, повысить уровень жизни населения.

НАФТА — первое соглашение, подписанное между развивающейся страной и двумя высокоразвитыми странами. По своему экономическому потенциалу США занимают первое место в мире, на них приходится около 85% ВВП и промышленного производства трех стран НАФТА. Канада занимает 6-7 место в мире, в то время как Мексика не входит и во вторую десятку развитых стран мира.

В то же время асимметричность взаимозависимости, обусловленная слабым интеграционным взаимодействием Канады и Мексики и доминирующим положением США, сделали НАФТА непохожей на другие интеграционные группировки.

Цели интеграции:21

«снятие барьеров в торговле и содействие свободному движению товаров и услуг между странами;

установление справедливых условий конкуренции в рамках ЗСТ;

значительное увеличение возможностей для инвестирования в странах - членах соглашения;

обеспечение необходимой и эффективной системы защиты прав/ интеллектуальной собственности в каждой из стран;

эффективное выполнение и применение данного соглашения для урегулирования споров;

установление рамок для будущего регионального многостороннего сотрудничества с целью расширения и усиления преимуществ данного соглашения».

НАФТА предусматривает программу по устранению тарифных барьеров, которая включает в себя три этапа. На первом этапе часть тарифных ограничений будет устранена немедленно с подписанием Соглашения; на втором — в течение 5 лет; на третьем — в течение 10 лет и на последнем долгосрочном этапе — в течение 15 лет.

На первом этапе США должны немедленно устранить 84 % тарифов на мексиканский экспорт, за исключением «нефтяного экспорта» и на 79 % канадского экспорта. В свою очередь, Мексика должна я ликвидировать 43 % тарифных ограничений на американские товары и 41 % — на канадские товары, из которых 80 % представляют основной капитал (машины и оборудование, электронные детали, транспортные средства) и химические товары.

На втором этапе США и Канада ликвидируют тарифы почти по 1200 видам товаров (включая продукцию автомобильной и текстильной промышленности), которые в 1991 г. составляли 80% мексиканского «нефтяного экспорта». Мексика, в свою очередь, должна устранить тарифные ограничения почти по 2500 видам товаров, доля которых в экспорте США И Канады составляет соответственно 18 и 19 %.

На третьем этапе США и Канада планировали снятие тарифных ограничений на 12 и 7 % мексиканского «нефтяного экспорта», одновременно Мексика должна снять тарифы на 48 % американского и канадского экспорта.

В течение долгосрочного периода каждая из трех стран устранит оставшийся 1 % тарифных ограничений на импорт особых «чувствительных» товаров (зерно, порошковое молоко, фасоль для Мексики; молочные продукты и птицу— для Канады; фрукты и овощи — для США).

Соглашения НАФТА. В качестве так называемых соглашений в рамках НАФТА рассматривались вопросы торговли услугами, движения инвестиций, права интеллектуальной собственности.

На протяжении многих лет дискуссии по вопросам инвестирования являлись источником разногласий между США, Канадой и Мексикой. Что касается США и Мексики, споры в связи с национализацией промышленности и экспроприацией иностранных инвестиций оставили своеобразное наследие в виде недоверия. Однако в результате урегулирования проблемы задолженности и существования потребности в новых фондах ограничения на иностранные инвестиции в Мексике стали рассматриваться как препятствия для необходимого для экономики иностранного капитала.

Согласно НАФТА для инвесторов североамериканского региона в каждой из трех стран устанавливается недискриминационный режим в том, что касается создания предприятий, приобретения компаний, расширения и управления.

Одним из достижений НАФТА является снятие целого ряда ограничений и требований для иностранных инвесторов (которые имели место в Мексике): обязательный экспорт определенного количества товаров и услуг, обязательное использование отечественных товаров и услуг, обязательная передача технологий. Согласно НАФТА инвесторы из США, Канады и Мексики получают следующие права с целью более свободного ведения дел: право на репатриацию прибылей и капитала, право на получение справедливой компенсации в случае экспроприации, право на урегулирование споров между инвесторами и правительствами в арбитраже. Однако Мексика сохранит запрет на иностранные инвестиции в таких секторах, как энергетическая отрасль, железные дороги и др.

Включение в НАФТА раздела, посвященного торговле услугами, имеет огромное значение для стран-участниц, особенно для Мексики, так как начиная с 80-х годов услуги составляют более половины ВВП страны, а уровень занятости в данной сфере составляет соответственно 60 %. НАФТА охватывает все виды услуг, включая финансовые, исключением являются услуги авиационных и морских перевозок, бухгалтерского учета, архитектуры, наземных транспортных перевозок, консалтинга, инжиниринга, публикаций, коммерческого образования, рекламы, радиовещания, строительства, туризма, здравоохранения, юридических услуг. НАФТА не ослабляет требования по лицензированию и сертификации, но в соответствии с принципом недискриминации лицензирование таких видов услуг, как юридические услуги, медицинские и бухгалтерский учет, должно соответствовать объективным критериям и создавать условия для конкуренции, однако не по национальному признаку. Правда, мексиканские и канадские специалисты не могут работать в США, если они не прошли те же процедуры лицензирования и сертификации, что и американские специалисты. Например, мексиканский архитектор может приехать в США согласно положению о временном пребывании специалистов, но он не сможет осуществлять трудовую деятельность, пока не пройдет сертификацию в США.

Структура организации. В целях успешного выполнения соглашения была создана институциональная структура НАФТА, которая включает в себя комиссию по свободной торговле, секретариат, а также комитеты: по торговле товарами, торговле сельскохозяйственной продукцией, по санитарному и фитосанитарному контролю, по стандартам, малому бизнесу, финансовым услугам; торговле и конкуренции, рабочие группы:

по правилам определения страны происхождения товара;

по субсидированию сельского хозяйства;

двусторонние рабочие группы Мексика - США, Канада - Мексика и т.д.

Центральным институтом НАФТА является Комиссия по свободной торговле на уровне министров торговли, которая «следит за выполнением соглашения и оказывает содействие разрешению споров, возникающих при его интерпретации». Она также контролирует деятельность 30 комитетов и рабочих групп. Заседания Комиссии проводятся ежегодно.

Министры стран-участниц договорились о том, что содействие работе комиссии будет оказывать координирующий секретариат НАФТА (КСН).

По мере расширения объемов торговли увеличивается количество споров и разногласий. НАФТА предусматривает меры по снижению вероятности возникновения торговых споров между странами. Установленный в рамках НАФТА порядок разрешения споров состоит из трех этапов:

проводятся переговоры между сторонами с целью удовлетворительного разрешения споров;

если в течение первого раунда переговоров не удается прийти к соглашению, то дело переходит на рассмотрение Комиссии;

если Комиссия не сможет разрешить спор, то он переходит на рассмотрение специальной группы специалистов, которая состоит из пяти членов и гарантирует справедливое урегулирование споров.

Следует подчеркнуть, что в отличие от Европейского союза в НАФТА отсутствуют какие-либо наднациональные структуры и четкие формы регулирования интеграционного взаимодействия.

В рамках НАФТА Канада, США и Мексика сохраняют свое внешнеторговое законодательство, и создание таможенного союза не предусмотрено, хотя, как мы видим, содержание договора существенно превосходит цели формирования зоны свободной торговли товарами.

Итоги интеграции. Вокруг североамериканской интеграции идет много дискуссий и споров. Темой дискуссий является вопрос об ожидаемом экономическом эффекте, и особенно о том, как преимущества объединения будут распределяться между США, Канадой и Мексикой. Этой проблеме посвящены многие экономические исследования, которые основываются на математических моделях, с помощью которых определяется влияние НАФТА на производство, торговлю и занятость в отдельных секторах экономики каждой из трех стран после отмены тарифных и нетарифных ограничений.

Согласно многим исследованиям, в результате либерализации торговли США, Канада и Мексика смогут повысить благосостояние за счет выгодного размещения ресурсов, снижения цен, снижения издержек по сделкам, улучшения условий окружающей среды, повышения активности капиталовложений и технического прогресса.

В результате устранения части тарифов в 1998г. по сравнению с 1992г. увеличение торговых потоков между США, Канадой и Мексикой составило 190 %. В 1998г. мексиканский экспорт в США увеличился в 2,3 раза по сравнению с 1992г., американский экспорт в Мексику за аналогичный период увеличился в 2 раза. Это свидетельствует о положительной роли НАФТА в увеличении объемов торговли практически во всех секторах экономики двух стран. Другим положительным эффектом реализации НАФТА является высокий темп роста инвестиций.

Вместе с тем имеются и противоречивые, неоднозначные последствия в деятельности НАФТА. У Мексики также есть причины для беспокойства: американские и канадские ТНК, проникая в страну, «сметают» отечественные малые и средние промышленные предприятия.

Вскоре после вступления Мексики в НАФТА в стране разразился тяжелейший валютный кризис. В декабре 1994г. обвал фондового рынка, падение курса мексиканского песо сопровождались «эффектом текилы» — бегством краткосрочных капиталов из этой страны, а также с других «нарождающихся рынков», стали первым серьезным вызовом для североамериканского интеграционного процесса.

НАФТА не только смогла выстоять в период мексиканского кризиса, но и в дальнейшем показала свою жизнеспособность. По оценкам большинства специалистов, североамериканский интеграционный процесс к концу 90-х годов обрел необратимый характер. Об этом свидетельствовали не только такие показатели, как динамика внешней торговли и движение капиталов и услуг. И в США, и в Канаде, и в Мексике ни одна из политических партий, крупных предпринимательских организаций уже не выступала против НАФТА.

Даже принимая во внимание ряд противоречивых последствий НАФТА для стран-участниц, общий ее потенциал и значение трудно переоценить.

Следует учесть, что в США НАФТА рассматривается как структура, выходящая по своему значению за рамки свободной торговли между тремя странами-участницами, она является краеугольным камнем для более широкой интеграции стран Западного полушария. В политическом плане предполагается создание «сообщества демократий Западного полушария». В торгово-экономическом плане в Вашингтоне рассчитывают на то, что НАФТА станет ядром интеграционного объединения, охватывающего весь американский континент. В тексте договора (НАФТА) предусмотрены перспективы и некоторые механизмы расширения североамериканской зоны свободной торговли.

Создание новой зоны свободной торговли.

В октябре 2009 г. лидеры АСЕАН22, а также главы Китая, Японии и Южной Кореи приступили к рассмотрению технико-экономического обоснования создания зоны свободной торговли с Индией, Австралией и Новой Зеландией. В настоящий момент АСЕАН имеет соглашения с шестью странами-партнерами, однако общего договора такого масштаба не было. По мнению представителей Ассоциации, «существование данной зоны сможет защитить экономики государств региона от глобальных кризисов». Остается, правда, неясным, когда именно подобное соглашение может быть подписано.

Лидеры АСЕАН и южнокорейский президент Ли Мен Бак договорились о совместных усилиях с целью поднять нынешние отношения всестороннего сотрудничества до уровня стратегического партнерства. Этот шаг, как считают в Сеуле, поможет существенно активизировать дипломатические отношения параллельно с дальнейшим развитием экономического сотрудничества. В июне Южная Корея подписала с АСЕАН соглашение о свободной торговле, затрагивающее сферу инвестиций. Ли Мен Бак подтвердил планы официального Сеула к 2015 г. более чем вдвое увеличить по сравнению с 2008 г. объемы официальной помощи на цели развития. Также вырастут кредиты в этот регион мира со стороны Фонда экономического сотрудничества и развития.

Таможенный союз на примере МЕРКОСУР.

После завершения создания зоны свободной торговли участники интеграционного блока переходят к таможенному союзу. Теперь уже унифицируются внешние тарифы, проводится единая внешнеторговая политика – участники союза совместно устанавливают единый тарифный барьер против третьих стран. Когда таможенные тарифы в отношении третьих стран различны, то это дает возможность фирмам стран вне зоны свободной торговли проникать через ослабленную границу одной из стран-участниц на рынки всех стран экономического блока. Например, если тариф на американские автомобили во Франции высок, а в Германии низок, то американские автомобили могут «завоевать» Францию – сначала их продадут в Германию, а затем, благодаря отсутствию внутренних пошлин, легко перепродадут во Францию. Унификация внешних тарифов дает возможность надежнее защищать формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом страны-участники данного интеграционного объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета. Поскольку создание таможенного союза требует значительных усилий по координации экономической политики, не все зоны свободной торговли «дорастают» до таможенного союза.

Первые таможенные союзы появились еще в XIX в. (например, германский таможенный союз, Zollverein, объединявший в 1834–1871 ряд немецких государств), накануне Второй мировой войны функционировало более 15 таможенных союзов. Но поскольку тогда роль мировой экономики в сравнении с внутринациональным хозяйством была невелика, эти таможенные союзы не имели особого значения и не претендовали на превращение во что-то иное. «Эра интеграции» началась в 1950-х гг., когда бурный рост интеграционных процессов стал закономерным проявлением глобализации – постепенного «растворения» национальных экономик в мировом хозяйстве. Теперь таможенный союз рассматривается не как конечный результат, а лишь как промежуточная фаза экономического сотрудничества стран-партнеров.

Таможенным союзом является МЕРКОСУР (Mercado Comu'n del Cono Sur – MERCOSUR) – субрегиональный торгово-экономический союз, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай23. Ассоциированные члены – Боливия и Чили. Название переводится с испанского как «Рынок Южного конуса» – общепринятого названия части территории Южной Америки, расположенной южнее 18° южной широты – «Южный конус». На эмблеме организации изображено созвездие Южного креста.

Стратегическая цель МЕРКОСУР – создание объединения, способного гарантировать экономический рост его участников на основе интенсивной взаимной торговли и эффективного использования инвестиций, а также повышение международной конкурентоспособности экономик субрегиона.

Попытки развивать в Южной Америке региональную экономическую интеграцию, по образцу западноевропейского ЕС, имеют долгую, но не очень удачную историю. Еще в 1960-х в Южной Америке впервые заговорили о создании зоны свободной торговли, а затем и Центральноамериканского общего рынка. В 1960 была создана Латиноамериканская ассоциация свободной торговли, LAFTA (с 1980 – Латиноамериканская ассоциация интеграции, LАIА), в которую вошли 10 стран (Аргентина, Бразилия, Мексика, Уругвай, Парагвай, Перу Чили, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Боливия). Однако политические и экономические кризисы конца 1960-х не позволили осуществить эти грандиозные планы. Из-за сильных различий между латиноамериканскими государствами дальнейшие попытки развития региональной экономической интеграции были направлены на объединение лишь некоторых стран, экономически наиболее близких друг к другу. Так, в 1969 внутри LAFTA образовалась более малочисленная Андская группа (Боливия, Колумбия, Эквадор и Чили; позже в эту группу вошла Венесуэла, но вышла Чили). Но и «большая» LAFTA, и «малая» Андская группа не смогли добиться особых успехов в развитии взаимной торговли.

Новая волна внимания к интеграционным соглашениям поднялась в 1980-е, когда разочарование латиноамериканских стран в помощи США после Фолклендской войны Аргентины с Великобританией стимулировало их интерес к сближению на южноамериканской региональной основе. В 1986 Аргентина и Бразилия – две крупнейшие экономические державы Латинской Америки – выдвинули совместный проект развития экономического сотрудничества и последующей интеграции, провозгласив его открытым для присоединения других стран. Буферные государства между Бразилией и Аргентиной – Уругвай и Парагвай – вскоре откликнулись на эту инициативу.

В марте 1991 был подписан четырехсторонний договор в г. Асунсьоне (Парагвай) о создании таможенного союза и общего рынка МЕРКОСУР. Существующая в литературе путаница в датировке создания этого экономического союза связана с тем, что реально торговый блок оформился лишь к 1995. До того шла непростая подготовительная работа. В 1994 в развитие Асунсьонского договора было заключено дополнительное соглашение, подтвердившее создание зоны свободной торговли и провозгласившее задачу последующего преобразования ее в таможенный союз. В 1995 этот договор вступил в силу – на внешних границах блока стали действовать общие таможенные тарифы на импорт товаров из третьих стран, охватившие примерно 85% всех видов возимых товаров в страны МЕРКОСУР.

Престиж организации стал расти, и в 1996 в его ряды в качестве ассоциированного члена была принята Боливия, а в 2000 – Чили. В июле 2004 должны начаться официальные переговоры о вступлении в качестве полноправного пятого члена блока – Мексики. Венесуэла и Колумбия также изучают перспективу вступления в этот блок.

Организационная структура. Главный орган управления МЕРКОСУР – это Совет Общего рынка. Он собирается периодически на высшем уровне (глав государств и правительств, министров иностранных дел) и осуществляет политическое планирование развития интеграции.

Группа Общего рынка – главный исполнительный орган, функционирующий постоянно. Он имеет административный секретариат со штаб-квартирой в Монтевидео (Уругвай), а также 10 технических комиссий, подчиняющихся Группе общего рынка и занимающихся вопросами торговли, таможенного регулирования, технических норм, валютно-финансовой политики, макроэкономической политики, наземного и морского транспорта, промышленной технологии, сельского хозяйства и энергетики.

Успехи и перспективы развития. «Рынок Южного конуса» оказался наиболее эффективно развивающимся интеграционным блоком Латинской Америки. Создание МЕРКОСУР привело к увеличению взаимной торговли между его участниками: за 1991–1997 она выросла примерно в 6 раз, хотя товарооборот стран Южного конуса с развитыми странами почти не меняется. В зоне свободной торговли четырех стран ликвидированы таможенные пошлины и другие ограничения на 90% товаров, согласованы общие внешние тарифы для торговли с третьими странами на 85% импортируемых товаров. Идет обсуждение условий создания в среднесрочной перспективе единой коллективной валюты (по образцу западноевропейского евро).

Экономисты отмечают, что создание блока не раз помогало стабилизировать экономики входящих в него стран. В 1990-е сдерживание инфляции осуществлялось увеличением импорта, регулирование тарифной политики способствовало «торможению» темпов экономического спада, например в Аргентине и Бразилии. Отмечалось, что в период экономического застоя в Бразилии в 1991–1993 местная промышленность смогла выжить в значительной мере благодаря доступу на рынок Аргентины, экономика которой в то время была на подъеме. А в 1994–1995, в условиях экономического спада в Аргентине, спасительным кругом для нее стал доступ на динамично развивавшийся рынок Бразилии. Опыт МЕРКОСУР показал, что для успешного развития интеграционной группировки необходимо членство по меньшей мере двух сильных в экономическом отношении стран, способных в кризисной ситуации подставить плечо более слабым партнерам.

За время существования МЕРКОСУР произошло расширение торгово-экономического сотрудничества с другими региональными торговыми группировками Латинской Америки. Стали проявлять интерес к сотрудничеству 15 англоговорящих стран Карибского региона, объединенных с 1973 в Карибском сообществе (CARICOM). Мексика и Чили, в силу своего геополитического положения, стремятся к тому, чтобы занять место связующего звена между НАФТА и МЕРКОСУР. В Центральной Америке созданная в 1991 Центральноамериканская интеграционная система, SICA (6 стран – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор), в 1998 заключила соглашение о слиянии своей зоны свободной торговли с аналогичной зоной МЕРКОСУР.

Заметно возросла взаимная инвестиционная активность, а также инвестиционная привлекательность региона для иностранных компаний. В декабре 1995 между МЕРКОСУР и ЕС было заключено «Рамочное межрегиональное соглашение», ставившее своей целью создание зоны свободной торговли между блоками к 2001. Одним из главных инициаторов договора со стороны ЕС была Испания, сохраняющая традиционные связи со своими бывшими колониями. В ходе затянувшихся переговоров о либерализации взаимной торговли стало очевидно, что создание такой зоны, которая охватила бы 10% населения земного шара, требует большего согласования и подготовки, а потому отодвигается на более дальний срок – 2005 или даже 2010.

Со стороны России в начале 2000-х не раз звучали призывы к развитию сотрудничества с МЕРКОСУР – на долю этого объединения приходится более половины торгового оборота России со всей Латинской Америкой, общий объем которого составляет порядка 6 млрд. долл. Прямой диалог с этим интеграционным объединением Россия ведет с 2000. В этом она существенно отстает, к примеру, от Европейского Союза, который, начиная с 1991, провел с ним десять раундов переговоров об ассоциации. Для стран региона углубление сотрудничества с ЕС и Россией – это определенный противовес естественному доминированию США.

Успешное экономическое и политическое сближение между латиноамериканскими странами побудило Вашингтон к попыткам поставить под контроль интеграционные тенденции в западном полушарии. Администрация Клинтона организовала в 1994 в Майами встречу 34 глав государств и правительств обоих американских континентов, на которой обсуждались вопросы ускорения экономического развития латиноамериканских стран. Был выдвинут и одобрен проект «Зоны свободной торговли обеих Америк» (Free Trade Area of Americas, FTAA). Подписание соглашения было отложено на 2005.

Однако уже в ходе обсуждения отчетливо выявилась конкуренция двух проектов – бразильского и американского. Бразильский предполагал раздельное развитие интеграции в МЕРКОСУР и НАФТА с постепенным экономическим «подтягиванием» Латинской Америки и параллельным сближением таможенной и тарифной политики между блоками на основе концепции «открытого регионализма». Американский вариант предлагал создавать панамериканскую зону свободной торговли на основе (и на условиях членов-основателей) НАФТА, т.е. фактически за счет растворения региональных интеграционных группировок Латинской Америки.

Учитывая, что НАФТА превышает МЕРКОСУР по территории и населению вдвое, по ВВП в 7 раз, а по товарообороту в 28 раз, латиноамериканские участники саммита проголосовали за проект Бразилии.

Многие исследователи отмечают, что латиноамериканцы видят в МЕРКОСУРЕ важный буфер проникновению США в Латинскую Америку в форме либо FТАА, либо двусторонних договоров. Очевидно, что экономический кризис в Агентине 2002 временно ослабил потенциал МЕРКОСУР и его претензии на лидерство в Южной Америке. Многие критики даже усматривали в отказе администрации Буша помочь аргентинской экономике сознательное желание Вашингтона ослабить этот экономический блок.

Вместе с тем, назначенные на июль 2004 переговоры о вступлении Мексики в МЕРКОСУР говорят об укреплении этого экономического союза. В июле же после восьми лет трудных переговоров ожидается что Колумбия, Эквадор и Венесуэла (страны Андской группы) создадут зону свободной торговли со странами Общего рынка Южного конуса. В ближайшее десятилетие предусматривается произвести в этой зоне поэтапную отмену таможенных пошлин на 80% товаров.

МЕРКОСУР остается крупнейшим интегрированным рынком Латинской Америки, где сосредоточено 45% населения или более 200 миллионов человек, 50% совокупного ВВП (свыше 1 трлн. долл.), 40% прямых зарубежных инвестиций, более 60% совокупного объема товарооборота и 33% объема внешней торговли южноамериканского континента.

Проблемы развития. Несмотря на хорошие результаты (по меркам интеграционных группировок развивающихся стран), МЕРКОСУР страдает от тех же проблем, которые тормозят развитие практически всех интеграционных объединений «третьего мира». Главные из них – это разнородность стран-участниц и относительно низкий уровень их экономического развития.

В рамках МЕРКОСУР крупные и относительно сильные «новые индустриальные страны» (Бразилия и Аргентина) пытаются интегрироваться с гораздо более слабыми Парагваем и Уругваем. Создание единых условий промышленной конкуренции ведет к тому, что изначально менее индустриализированные Парагвай и Уругвай рискуют оказаться в роли подчиненных у более сильных соседей. Поэтому для них устойчиво сохраняются некоторые исключения из правил либерализации торговли. Но все равно в малых странах Южного конуса сохраняется ощущение, что их держат «на положении бедного родственника» – в них охотно сбывают те товары, которые трудно экспортировать в более развитые страны, но иностранные инвестиции идут к ним весьма скупо.

Как и в ЕврАзЭС, в МЕРКОСУР есть абсолютный лидер – Бразилия, которая превосходит все другие страны-участницы вместе взятые. Это лидерство не внушает другим участникам интеграционного блока таких опасений, как лидерство России в ЕврАзЭС, но все же вносит некоторую напряженность.

Исследования экономистов показывают, что во взаимной торговле стран МЕРКОСУР преобладают товары, мало конкурентоспособные на мировом рынке. В результате взаимная торговля становится важным подспорьем для производителей, но не несет особых выгод потребителям, предпочитающим импортные товары из более развитых стран. Опыт других интеграционных группировок подобного рода (в том числе СЭВ и ЕврАзЭС) показывает, что взаимная торговля «второсортными» товарами не имеет долгосрочных перспектив. Правда, доля высокотехнологичных товаров во внутрирегиональном товарообороте стран Южного конуса имеет устойчивую тенденцию к росту: если в 1970 продукция машиностроения составляла лишь 3,4%, то в 1985 – 12,6%, в 1996 – 16,4% (для сравнения: в странах Андской группы она за этот же период возросла всего лишь с 0,4 до 3,1%).

Крупнейшие страны Латинской Америки создали Южноамериканский банк — Банк Юга. Документ подписан 10.12.07 в Буэнос-Айресе Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Парагваем, Уругваем и Эквадором. В будущем он будет включать все государства, входящие в Союз южноамериканских наций, а затем, возможно, и страны Центральной Америки. Инициатором создания этого финансового учреждения стал венесуэльский лидер Уго Чавес.

Новый банк призван служить альтернативой международным финансовым учреждениям, таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые в последнее время подвергаются серьезной критике со стороны глав государств Латинской Америки. В его задачу будет входить финансирование крупных социально-экономических проектов в регионе. Предполагается, что первоначально штаб-квартира Банка Юга будет находиться в Каракасе. Пока его нынешние участники должны установить первоначальный уставный капитал нового финансового учреждения, который определится в течение ближайшего времени и, по имеющейся информации, может составить около 7 млрд. долларов. Ставится также задача размещения в этом банке золотовалютных резервов стран-участниц, «вместо того, чтобы хранить их на Западе».

Трудно сказать, насколько жизнеспособным окажется МЕРКОСУР в дальнейшем – ждет ли его благополучная судьба, как НАФТА, или же он окажется объединением - «пустоцветом», как большинство интеграционных блоков «третьего мира» (Восточноафриканское сообщество, Экономическое сообщество государств Западной Африки и др.). Двусторонние экономические связи «новых индустриальных стран», Бразилии и Аргентины, достаточно прочны, но их интеграция с более слабыми странами менее устойчива.

В декабре 2004 г. был образован Союз южноамериканских наций, или ЮНАСУР (UNASUR) на базе двух региональных организаций - Андского сообщества и Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR). В него входят 12 стран с населением в 377 млн. человек, общей площадью 17,6 млн. кв.км и совокупным ВВП 1,23 трлн. долл. в год. Исполнительные органы сообщества находятся в столице Эквадора Кито. В мае 2008 г. саммит UNASUR принял решение о создании Южноамериканского парламента, в местечке Сан-Бенито в 40 км от боливийского города Кочабамба. На площади в 300 гектаров будут построены зал заседаний, офисы и жилье для депутатов. Сформирована рабочая группа, которая должны была подготовить предложения по порядку избрания парламента, по его численности и полномочиям. Однако мировой экономический кризис затормозил эту работу.

Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

В конце 2009 г. были подписаны соглашения об образовании Таможенного союза в составе России, Белоруссии и Казахстана. С 1 января 2010 г. вводится единый таможенный тариф, с 1 июля 2010 г. – новый Таможенный кодекс. Все ставки таможенных пошлин отныне переходят в ведение Таможенного союза. До введения в действие Таможенного кодекса у членов союза есть возможность вводить переходные периоды и ставки, отличные от единого таможенного тарифа. Например, Казахстан получил право применять ставки, отличные от ЕТТ, по 400 товарным позициям на период от полутора до четырех лет. Всего в рамках договоренностей коррекции подверглись 11 200 таможенных позиций.

Общий рынок на примере ЕЭС.

Третьей ступенью развития интеграционных объединений является общий рынок. Теперь к минимизации внутренних пошлин добавляется устранение ограничений на перемещение из страны в страну различных факторов производства – инвестиций (капиталов), работников, информации (патентов и ноу-хау). Это усиливает экономическую взаимозависимость стран – членов интеграционного объединения. Свобода передвижения ресурсов требует высокого организационного уровня межгосударственной координации.

Общий рынок (Common market) – концепция экономической интеграции государств-членов Европейского Союза в рамках Европейского сообщества (до 1992г. Европейского экономического сообщества – ЕЭС)24. Общий рынок, единое торговое пространство; в соответствии с Римским договором от 25 марта 1957г. - экономический союз, образующий Общий рынок Бельгии, Люксембурга, Франции, Германии, Италии и Нидерландов. В 1952г. первые шесть стран - членов Европейского Сообщества (ЕС) создали Европейское сообщество по угольной и сталелитейной промышленности (ЕСУС), а в 1958г. - Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ). В 1953г. к шести странам присоединились Дания, Ирландия и Великобритания, которые ранее были членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). 1 января 1981г. в ЕС вступила Греция, а позднее - Испания и Португалия.

Общий рынок включает три основных элемента.

Первый элемент – это таможенный союз, который охватывает всю торговлю товарами, предусматривает запрещение импортных и экспортных пошлин и любых сборов с равнозначным эффектом в торговых отношениях между государствами-членами, а также введение общего таможенного тарифа в их отношениях с третьими странами.

Второй элемент предопределяет то, что кроме таможенных пошлин и количественных ограничений на товарооборот, внутри общего рынка подлежат ликвидации и другие препятствия конкуренции и взаимодействия экономик государств-членов. Условия, при которых эти ограничения устранены, получили название «принципы общего рынка» или «свободы общего рынка»: свобода движения товаров, свобода движения лиц, свобода движения услуг, свобода движения капиталов.

Третьим элементом общего рынка является так называемая «позитивная интеграция» (в отличие от «негативной интеграции», направленной на разрушение экономических барьеров) – проведение государствами-членами через органы Европейского сообщества общих политик: аграрной, антимонопольной, торговой и т.д.

Римский договор предусматривал постепенное введение в действие концепции общего рынка в течение первых 12 лет после вступления Договора в силу (1958г.). Этот период в свою очередь подразделялся на три стадии, по четыре года каждая. В течение этого времени в соответствии с подробным расписанием, осуществлялось снижение ограничений вплоть до полного устранения тарифных и нетарифных ограничений, во взаимной торговле, унификация таможенных правил и введение общего таможенного тарифа, постепенная отмена, устранение ограничений на свободу жительства и экономической деятельности, на движение капиталов внутри сообщества. Устанавливались также сроки поэтапного введения общих политик. В целом процесс создания общего рынка завершился к концу 1960-х гг.

Из истории ЕЭС.

В рамках международного сотрудничества Европейское Сообщество ставило перед собой следующие задачи:

образование тесного союза народов Европы;

содействие сбалансированному и устойчивому экономическому и социальному прогрессу путём создания пространства без внутренних границ, экономического и валютного союза и введения в перспективе единой валюты, усиления экономического и социального взаимодействия;

утверждение Европейского союза на международной арене путём проведения общей внешней политики в области безопасности, включая переход в перспективе к общей оборонной политике;

развитие сотрудничества в области юстиции и внутренних дел;

сохранение и приумножение общего достояния.

В 1967г. ЕСУС, ЕЭС и ЕВРАТОМ осуществили слияние своих исполнительных органов, добавив к Парламенту и Международному суду единую комиссию и единый совет в качестве органов ЕС. Комиссия ЕС (исполнительный орган) в составе 13 комиссаров со штаб-квартирой в Брюсселе осуществляет управление деятельностью ЕС. Основным органом ЕС, принимающим решения, является состоящий из 12 членов (по одному от каждой страны) Совет министров. Фин. и контрольные полномочия Европейского парламента, заседающего в Люксембурге и Страсбурге, ограничены. Международный суд также находится в Люксембурге; каждое входящее в ЕС государство представлено в нем одним членом. Суд обеспечивает соответствие политики ЕС и ее реализации законодательству.

Европейская валютная система (ЕВС)25 была создана в марте 1979 г. и включала 8 членов. Ее принципы разработаны в соответствии с принципами МВФ и направлены на сокращение краткосрочных колебаний курсов валют ЕС. Европейская валютная единица (ЭКЮ), определяемая на основе `корзины` валют стран - членов ЕС, используется в международных расчетах государств ЕС и поддерживается обязательной валютной интервенцией.

Первые прямые выборы в Парламент состоялись 7 и 10 июня 1979г. 410 членов Парламента (некоторые из них были видными политическими деятелями) должны были обеспечить более активное участие этого органа в разработке политики ЕС.

Общая сельскохозяйственная политика, осуществление которой началось в 1962г., была направлена на обеспечение гарантий в области поставок продовольствия по стабильным и разумным ценам и повышение эффективности сельского хозяйства. Она привела к возникновению излишков ряда продуктов и установлению внутренних цен существенно выше мирового уровня. Субсидированный экспорт сельхозпродукции из стран ЕС неоднократно вызывал озабоченность в США.

ЕС заключало рамочные соглашения со многими развивающимися странами. В 1975г. ЕС и более чем 50 бывших колоний Африки, Карибского бассейна и Тихого океана подписали Ломейское соглашение, обеспечивающее беспошлинные поставки в страны ЕС многих видов продукции, а также, финансовое и техническое содействие. В июне 1979г. завершились переговоры по Второму Ломейскому соглашению, Третья Ломейская конвенция подписана в 1984г., четвертая - в 1989г.

Европейский Инвестиционный Банк предоставлял кредиты на осуществление государственных и частных инвестиционных проектов, помогающих менее развитым регионам Сообщества осуществлять модернизацию промышленности, внедрять новые технологии, обеспечивать поддержку энергетики, совершенствовать средства связи, а также осуществлять охрану окружающей среды.

ЕС стремился к дальнейшему развитию социального аспекта Общего рынка. Ими разрабатываются меры, направленные на повышение жизненного уровня и условий труда иммигрантов, инвалидов и безработных. Страны - члены ЕС решили предпринимать усилия по сглаживанию различий между регионами Сообщества. Для увеличения инвестиций и создания рабочих мест в менее развитых регионах в 1975г. был создан Европейский фонд регионального развития. Политика ЕС в области охраны окружающей среды привела к разработке программ мероприятий, направленных на защиту природных ресурсов Европы. ЕС также разработало меры в области здравоохранения и безопасности, защиты потребителей, развития культуры и спорта.

Сообщество разработало также единую энергетическую политику, задачами которой являются устранение зависимости между экономическим ростом и спросом на энергоносители, а также последовательное сокращение потребления нефти. ЕС стимулирует более активное использование альтернативных форм энергии (солнечной, ветряной, геотермальной, гидроэлектроэнергии) и обеспечивает средства для их развития. ЕС содействует разработке и проведению единой транспортной политики, особенно в области грузовых автомобильных и ж.-д. перевозок, внутреннего каботажа, установления норм безопасности движения. Направленная на развитие конкуренции политика ЕС не допускает нездоровой конкуренции, обеспечивая режим наибольшего благоприятствования некоторым предприятиям, и не допускает раздела рынков отдельными фирмами путем установления новых барьеров в торговле. Договор ЕС содержит положения об антитрестовской политике и государственной помощи; в другом соглашении установлены специальные правила для угольной и сталелитейной промышленности. Правила ЕС запрещают заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию, также все формы злоупотребления своим положением на рынке - например, введение фиксированных цен или ограничений на выпуск продукции, на рынки или техническое развитие. Договоры ЕС запрещают предоставление субсидий отдельным фирмам или отраслям промышленности, чтобы не допустить несправедливого получения выгод, либо ставят эти дотации под контроль Сообщества. ЕС приняло меры для содействия структурной перестройке традиционных отраслей промышленности - таких, как сталелитейная, текстильная и кораблестроительная - в связи с усилением конкуренции и сокращением спроса на их продукцию. ЕС поставило своей целью создание динамичной среды для развития частного бизнеса путем устранения национальных барьеров на пути свободного движения товаров и услуг, а также обновления научно-технической базы европейских государств.

Цель Сообщества - достижение единства по взаимному согласию на основе свободно принятой совокупности правовых норм. Движение к этой цели было медленным и трудным. Правительствам нелегко расстаться со своими полномочиями, прерогативами и традициями.

США последовательно поддерживали концепцию европейской интеграции. Представители ЕС проводят регулярные встречи с высокопоставленными руководителями США в Брюсселе и Вашингтоне по таким вопросам, как энергетика, торговля, экономическая политика и отношения с развивающимися странами. Миссия США в ЕС в Брюсселе и делегация ЕС в Вашингтоне решают оперативные вопросы, а их руководители часто пересекают Атлантический океан для обсуждения конкретных и узкоспециальных вопросов. Кроме того, дважды в год проводятся встречи между делегациями Конгресса США и Европейского Парламента.

Пакт 1991г. расширил границы Общего рынка ЕЭС, включив в него несколько соседних стран Западной Европы - членов ЕАСТ. Членами ЕАСТ являлись Австрия, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Швеция и Швейцария. Задача пакта состояла в том, чтобы привести ЕАСТ в соответствие с планом Общего рынка ЕЭС. Обе организации должны были остаться самостоятельными структурами. Пакт расширил географические границы рынка ЕЭС более чем на 50%. Пакт открыл дорогу созданию самого большого и взаимосвязанного Общего рынка, включающего почти 400 млн. потребителей. Его целью было устранение многих барьеров на пути движения товаров, людей, услуг в Западной Европе. Для вступления в силу с 1 января 1993 г. соглашение должно было быть ратифицировано всеми членами АСТ и Европейским Парламентом, состоящим из 518 членов. Для многих стран этот пакт являлся первым шагом на пути к полному членству в ЕЭС.

Экономический и валютный союз на примере Европейского Союза.

Общий рынок не является завершающим этапом интеграционного развития. Для формирования единого рыночного пространства мало свободы передвижения через границы государств товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Чтобы завершить экономическое объединение, надо еще выровнять уровни налогов, унифицировать хозяйственное законодательство, технические и санитарные стандарты, скоординировать национальные кредитно-финансовые структуры и системы социальной защиты. Выполнение этих мероприятий ведет, наконец, к созданию подлинно единого внутрирегионального рынка экономически объединившихся стран. Данную ступень интеграции принято называть экономическим союзом. На этом этапе усиливается значение специальных надгосударственных управленческих структур, способных не только координировать экономические действия правительств, но и принимать оперативные решения от имени всего блока. До этого уровня экономической интеграции дошел пока только ЕС.

В 1991 и 1992 гг. были подписаны договоры о формировании экономического и валютного союза (Маастрихтские соглашения). С 1 ноября 1993г., после вступления в силу Маастрихтских соглашений, Европейское сообщество стало официально именоваться Европейским союзом (ЕС). С 1 мая 2004 года в к Евросоюзу присоединились: Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Кипр, Мальта, Латвия, Литва и Эстония. Сейчас в ЕС входят 25 государств Европы с населением около 380,8 млн. человек. На ЕС приходится более 20% мирового ВВП и более 40% мирового экспорта.

Существование экономического союза предусматривает, что Совет министров ЕС разрабатывает основные направления экономической политики ЕС и контролирует соответствие им экономического развития каждой страны-члена.

Политический союз направлен на проведение единой внешней политики, в частности в области безопасности, и выработку общих подходов в рамках внутреннего законодательства: гражданского и уголовного.

Валютный союз означает проведение единой денежно-кредитной политики в рамках ЕС и функционирование общей для всех стран валюты. Основные преимущества валютного союза стран ЕС связаны с тем, что участники внешнеэкономических операций снижают транзакционные издержки; избавляются от курсовых рисков; ослабляют зависимость своих экономик от доллара.

Первое преимущество единой валюты связано с тем, что участники внешнеэкономических операций испытывают трудности из-за разных масштабов цен, в силу чего достаточно трудно сопоставлять цены на однородные товары в разных странах. Эффективным способом снижения этих транзакционных издержек служит жесткая фиксация курсов разных валют по отношению друг к другу, а в идеале – переход на универсальные денежные единицы.

Другое преимущество общей для всех стран ЕС валюты связано с тем, что она призвана ликвидировать риски изменения курсов валют. Тем самым снижаются расходы на банковские операции и на страхование от рисков, связанных с изменением валютных курсов, что облегчает планирование торговли и инвестирования. Ликвидация трудностей международных расчетов дает мощный импульс развитию подлинно единого международного рынка.

Еще одной причиной создания еврозоны является желание сделать Европу более привлекательной для международных источников капитала. Дело в том, что для долгосрочных инвестиций привлекательными являются страны и регионы с наиболее стабильной валютой. Многие экономисты считают, что по мере усиления евродоллар будет терять свою привлекательность, и мир испытает глобальную дедолларизацию. Единая европейская валюта призвана стать стабилизирующим фактором в мировой валютной системе и заслуживающей доверия альтернативой доллару в международной торговле.

Этапы создания валютного союза. Появление евровалюты стало завершением сорокалетних усилий стран ЕС по сближению их национальных финансовых систем. Решительный шаг на пути к созданию единой валюты был сделан на Ганноверской встрече ЕС в верхах в июне 1988, когда группа представителей центральных европейских банков и независимых экспертов под руководством Жака Делора подготовила специальный план создания валютного союза. «План Делора»26 содержал развернутую программу трехэтапного перехода стран ЕС к единой валюте. Маастрихтский договор (1991) определил временные рамки осуществления этого плана.

На первом этапе (1 июля 1990 – 31 декабря 1993 гг.) осуществили либерализацию движения капиталов внутри ЕС и унификацию экономических стандартов. Все страны-члены ЕС присоединились к МОК, устанавливавшему коридор колебания курсов.

Главным содержанием второго этапа (1 января 1994 – 31 декабря 1998 гг.) стало создание новых институтов для функционирования евровалюты. Была разработана юридическая база для деятельности Европейской системы центральных банков, а также учрежден Европейский валютный институт для руководства проектом создания единой валюты и наблюдения за экономическими процессами в странах-членах ЕС.

Третий этап (1 января 1999 – 30 июня 2002 гг.) стал решающим. Европейский валютный институт преобразовали в Европейский центральный банк, в функции которого вошло руководство валютной политикой стран-участниц проекта. Это сделало, наконец, возможным учреждение евро как общей для всех стран ЕС учетной единицы и средства межбанковских расчетов. Установление фиксированных курсов валют стран-участниц по отношению к евро явилось подготовительным шагом к введению в обращение в 2002 единых европейских банкнот и монет.

«План Делора» был полностью выполнен. Со вступлением в силу 1 ноября 1993 Маастрихтского договора о Европейском Союзе, в котором четко фиксировались правила создания единой валюты, страны Западной Европы сделали последний шаг к созданию экономического и валютного союза, а также к введению единой валюты.

Для обеспечения наибольшей устойчивости новой единой европейской валюты к участникам валютного союза предъявляются жесткие требования. Высокий уровень инфляции и большие государственные долги стран, желающих войти в союз, могут дестабилизировать курс новой валюты. Поэтому каждый претендент на членство в валютном союзе должен следовать жесткой дисциплине, подразумевающей прежде всего ограничение размеров бюджетного дефицита, инфляции, процентных ставок, а также размеров государственного долга: дефицит бюджета — менее 3% ВВП, инфляция — не более чем на 1,5 процентного пункта превышает показатели трех стран с наименьшей инфляцией из числа кандидатов на введение евро.

Для регулирования наднациональных валютных отношений необходимы и наднациональные финансовые организации. В 1994 во Франкфурте-на-Майне был открыт Европейский валютный институт, на основе которого в 1998 создали Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Правовой статус ЕЦБ предусматривает его независимость от решений национальных правительств. Основными задачами ЕЦБ являются обеспечение стабильности евро и обменных курсов национальных валют стран-участниц, определение и проведение соответствующей денежной политики, распоряжение официальными валютными резервами стран-членов, содействие эффективному функционированию платежных систем.

С 1 января 1999 национальные эмиссионные банки передали ЕЦБ свои полномочия по регулированию денежной системы (при этом президенты всех национальных банков стран-участниц вошли в состав Совета ЕЦБ). В соответствии с полученными полномочиями Банк осуществляет полный контроль над эмиссионной деятельностью в ЕС и имеет право выдавать разрешение на выпуск банкнот и монет, а также вводить в действие необходимые инструменты денежно-кредитного регулирования (управление валютными резервами и проведение интервенций, регулирование процентных ставок и уровня ликвидности путем рефинансирования, депозитных операций и операций на открытом рынке).

ЕЦБ имеет право давать соответствующие указания национальным центральным банкам, которые становятся неотъемлемыми звеньями единой финансовой системы и полностью лишаются возможностей инфляционного финансирования задолженностей, манипулирования в национальных интересах процентными ставками и обменными курсами. Создание Системы европейских центральных банков в 1998 г. означало также перевод их счетов в евро и проведение всех трансакций только в этой валюте. В 1999—2002 гг. Банки и другие финансовые институты переходят на пользование безналичным евро; с 1 января 2002 г. появляются банкноты евро, национальные валюты продолжают хождение; с 1 июля 2002 г. - старые валюты прекращают свое существование.

В валютный союз с 1 января 1999г. вошли не все члены ЕС. Вне зоны евро остались Великобритания, Дания и Швеция: Великобритания отложила свое вступление, не желая расставаться с собственной валютой до очередных парламентских выборов. Швеция и Дания — против сокращения социальных расходов государства, что предусматривается в рамках ЕС.

Система управления. Как уже было отмечено в экономическом союзе большое значение приобретает наличие и работа специальных надгосударственных управленческих структур, способных принимать оперативные решения от имени всего блока

Механизм функционирования ЕС основывается прежде всего на политико-правовой системе управления, которая состоит как из общих наднациональных или межгосударственных органов, так и из элементов национально-государственного регулирования. Охарактеризуем основные властные структуры ЕС.

Совет министров (Совет) — законодательный орган, играющий главную роль в системе власти. На его уровне принимаются решения по реализации единой политики ЕС. Голоса различных стран взвешены по их экономической силе, и решения в нем принимаются квалифицированным большинством (но на практике стараются добиваться единодушного голосования).

Европейский совет (Евросовет), в его состав входят главы государств и правительств стран—членов ЕС. Здесь обсуждаются вопросы принципиального характера и решения принимаются на основе консенсуса.

Комиссия Европейских сообществ (Комиссия, КЕС) — исполнительный орган, имеющий право представлять на утверждение Совету министров проекты законов. Сфера ее деятельности весьма обширна и разнообразна. Так, КЕС осуществляет контроль за соблюдением таможенного режима, деятельностью аграрного рынка, за налоговой политикой и т.д.; она выполняет еще целый ряд функций, в том числе финансирование из находящихся в ее распоряжении фондов (социального, регионального, аграрного); самостоятельно ведет переговоры с третьими странами, ей принадлежит право распоряжаться общим бюджетом. Одним из важнейших направлений ее деятельности является приведение в соответствие национальных законодательств, стандартов и норм. Председателем Еврокомиссии сегодня является Жозе Мануэл Баррозу.

Европейский парламент (Европарламент) — контролирующий орган. Взаимодействует с Советом министров и КЕС, утверждает бюджет.

Суд Европейских сообществ (Суд) — высший судебный орган, призванный обеспечивать выполнение договоров и реализацию основополагающих принципов ЕС.

Помимо перечисленных существуют другие властные и консультативные органы, а также различные вспомогательные учреждения — разного рода комитеты, комиссии, подкомиссии, фонды финансового регулирования.

Высшее место в иерархии права ЕС занимают межгосударственные соглашения о создании и расширении ЕС, а также другие соглашения, затрагивающие функционирование союза. Они подлежат единообразному толкованию и применению для всех стран—участниц ЕС и подпадают под юрисдикцию Суда ЕС. Это первичное законодательство образует нечто вроде конституции ЕС.

Вторичное законодательство представлено регламентами, директивами, решениями, рекомендациями и мнениями.

Регламенты по своему статусу главенствуют над национальными законами стран—членов ЕС и приобретают на их территории силу закона.

Директивы — законодательные акты, содержащие общие положения, которые, конкретизируются в специальных постановлениях стран—членов ЕС.

Решения имеют сугубо индивидуальных адресатов и формально не обладают обязательной силой, хотя и имеют определенное юридическое значение.

Рекомендации и мнения не являются обязательными к исполнению.

В процессе западноевропейской экономической интеграции право играет активную роль, противодействуя центробежным тенденциям. В рамках ЕС сформировано единое правовое пространство. Право ЕС стало неотъемлемой частью национального права его участников. Обладая прямым действием на территории стран-членов ЕС, оно в то же время автономно, самостоятельно и не подчиняется национальным властям, а наоборот, обладает преимущественной силой в случаях коллизии с национальным правом.

В области внешнеторговой и аграрной политики, торгового и гражданского права (свобода конкуренции, монополии и картели), налогового права (сближение систем налогов на прибыль, установление уровня налога с оборота и прямые взносы в бюджет ЕС) законодательные акты Европейского союза заменяют национальные законы. Не допускаются какие-либо национальные нормативные акты, противоречащие праву ЕС. И еще одна особенность — субъектами системы права являются не только государства—члены ЕС, но и их граждане. Однако на нынешнем этапе в области внешнеэкономической политики национальные правительства имеют возможность:

вводить импортные квоты по товарам из третьих стран;

заключать договоры о «добровольных ограничениях экспорта», и прежде всего с теми странами, где очень низкие цены на продукцию текстильной и электронной промышленности (например, Япония, Южная Корея);

сохранять особые торговые отношения с бывшими колониями.

Комиссия ЕС всегда действует в интересах защиты единого рынка. Не допускаются какие-либо национальные нормативные акты, противоречащие ЕС. И еще одна особенность – субъектами системы права являются не только государства – члены ЕС, но и их граждане.

Структурная политика ЕС. Важной составляющей механизма западноевропейской интеграции выступает совместное проведение структурной политики — отраслевой и региональной. Причем наднациональное регулирование применимо в отношении наименее конкурентоспособных отраслей и отсталых регионов.

Как уже было отмечено выше одним из важнейших направлений политики ЕС является Единая аграрная политика. Она была введена в действие в 1964г. и по сей день остается важнейшей статьей бюджета Европейского союза – около 45 %. Аграрная политика гарантирует производителям сельскохозяйственной продукции ее сбыт по заранее устанавливаемой цене интервенции.

В рамках ЕС также проводится региональная политика, нацеленная на оказание помощи так называемым проблемным районам Союза. Прежде всего, речь идет о слаборазвитых районах, в которых уровень ВВП на душу населения не превышает 75% среднего для ЕС показателя. Это Греция, Ирландия и Португалия, а также значительная часть Испании, юг Италии, остров Корсика, Северная Ирландия, Северная Шотландия и др. С января 1994г. статус слаборазвитых официально получили новые земли ФРГ, возникшие на территории бывшей ГДР. Среди проблемных районов можно отметить старопромышленные регионы Великобритании, Франции, Германии, Испании и других стран, которые оказались в кризисном положении из-за упадка таких традиционных для них отраслей, как угольная промышленность, металлургия, судостроение и текстильная промышленность, а также слаборазвитые сельские области, находящиеся на периферии ЕС. Новым направлением, появившимся после вступления в ЕС Швеции и Финляндии, является развитие регионов с крайне малой плотностью населения на севере и северо-востоке этих государств. Региональная политика - вторая по значимости статья расходов ЕС – 36%. Основные ее направления - координация региональной политики отдельных стран-членов Союза и прямая финансовая поддержка проблемных регионов из Европейского фонда регионального развития.

Вступление в Евросоюз. Евросоюз является главным фактором европейской институциональной системы, развития интеграции и кооперации среди европейских стран. Европейский союз стал наиболее важной целью для восточноевропейских государств, стран Балтии и Содружества Независимых Государств. Стоявшая перед ЕС дилемма — о расширении группировки за счет новых членов или углубления, то есть интенсификации процесса интеграции в рамках ее пятнадцати участников, была решена в пользу первого положения.

Процесс взаимодействия страны-кандидата с Советом Европы начинается с предоставления этой стране статуса «специально приглашенного». Можно выделить восемь основных критериев для вступления стран-кандидатов:

во-первых, страна должна быть европейской и должна быть членом Совета Европы;

во-вторых, должна быть демократической;

в-третьих, должны соблюдаться права человека;

в-четвертых, должна быть принята вся законодательная система Европейского союза (acquis communautaire);

в-пятых, должны быть приняты обязательства по соблюдению принципов общей внешней и оборонительной политики (acquis politique);

в-шестых, должны быть приняты обязательства по долгосрочным целям Европейского союза (finalites politiques);

в-седьмых, страна должна иметь развитую рыночную экономику (хотя и не поясняется, к примеру, какой уровень инфляции, бюджетный дефицит, государственный долг может удовлетворять данному критерию);

в-восьмых, юридическая и административная система должна соответствовать принятой в Европейском союзе.

Необходимо добавить, что только первый критерий непосредственно исходит из Римского договора, критерии 2—8 были определены на саммитах в Маастрихте и Лиссабоне, причем 5-й критерий относится прежде всего к нейтральным странам—членам Европейской ассоциации свободной торговли, а 7-й и 8-й критерии были разработаны для кандидатов из стран Центральной и Восточной Европы.

Европейский Союз и мировой экономический кризис.

Мировой финансовый, а затем и экономический кризис нанес существенный урон процессам европейской интеграции. Ряд стран попали в очень сложную экономическую ситуацию. Практически страной-банкротом стала Исландия. В октябре 2008 г. банковская система Исландии развалилась в течение всего нескольких дней, после чего перешла в собственность государства, включая и те три банка, которые в 2007 г. вошли в список трехсот крупнейших банков мира. Среднедушевой доход страны рухнул вдвое: в 2007 г. он составлял 160% процентов от аналогичного показателя в США, сейчас - только 80%. Безработица выросла с 8 до 9% - почти в два раза больше, чем предыдущая наивысшая отметка послевоенного времени. Правительство Исландии запросила помощь у МФВ, европейских институтов, даже России, резко повышены налоги и урезаны на 30% расходы бюджета. Однако принятые меры не привели к радикальному оживлению экономики. Исландия нуждается в помощи МВФ в объеме не менее 10 млрд. долл27.

Фактически государствами-банкротами стали Латвия, Греция, Португалия. На грани дефолта балансируют Испания и Ирландия.

Так, внешний долг Греции, по признанию её правительства, составил 300 млрд. долл., а ВВП оценивается примерно в 240 миллиардов. Иными словами, внешний долг достиг примерно 125% ВВП. Грецию уже называют «слабым звеном» Европы, но если бы это звено было единственным, всё было бы не так страшно. Проблема именно в том, что «сильных звеньев» в цепи не так уж много. Проблема усугубляется тем, что Греция, Испания и Ирландия, в отличие от стран Прибалтики, находятся в зоне евро. Иными словами, их проблемы автоматически сказываются на положении дел в других странах, пользующихся единой валютой. И наоборот, проведение ими собственной политики в финансовой сфере становится невозможным, поскольку будет блокировано другими странами. Германия заинтересована в поддержании стабильного курса, а южная Европа — в резком ослаблении евро. В сложившейся ситуации единственный выход у Греции, Испании и Ирландии — радикально девальвировать свою национальную валюту. Однако девальвация евро в одной отдельно взятой стране невозможна. Не случайно поползли слухи о предстоящем выходе Греции, а за ней и нескольких других стран из зоны евро, опровергаемые, впрочем, официальными заявлениями руководства Греции и Евросоюза28.

Дальнейшее укрепление европейской интеграции. Лиссабонский договор.

Главы 27 государств и правительств стран ЕС в декабре >2007 г. подписали в столице Португалии новое конституционное соглашение ЕС – Лиссабонский договор. Этот документ заменит прежний проект Европейской конституции, которую в 2005 году в ходе референдумов отвергли граждане Франции и Голландии.

Конституционное соглашение было одобрено в октябре этого года после острых дебатов. Из нового договора исключили статью о государственной символике – флаге и гимне ЕС. Документ предусматривает создание двух новых влиятельных постов – президента ЕС, которого будут выбирать на два с половиной года, а также зампредседателя Еврокомиссии, которым станет верховный представитель ЕС по единой внешней политике и политике безопасности.

Основными нововведениями Лиссабонского договора (ЛД) стали следующие положения:

С утверждением процедуры общего решения как обычной законодательной процедуры Европейский парламент уподобляется нижней палате двухкамерального законодательного органа, в рамках которого Европарламент представляет граждан Евросоюза, а Совет министров как высшая палата защищает интересы государств-членов. Достижение паритетности с Советом логически завершает поэтапную эволюцию Европарламента от совещательного органа до полноправного участника законодательного процесса в ЕС.

Европейский совет, объединяющий глав государств или правительств стран-членов, приобретает официальный устав учреждения ЕС как его руководящий политический орган. Введение должности постоянного главы этого евроинститута усиливает его функцию общего политического направления и координации деятельности Евросоюза, а также открывает новые возможности для ведения эффективной внешней политики ЕС на международной арене.

Слияние должностей высокого представителя по общей внешней политике и политике безопасности и комиссара по вопросам внешних отношений в еще большей степени будет способствовать становлению Евросоюза как влиятельного актера международных отношений, реализации «европейского измерения дипломатии» и более тесной координации внешней политики государств-членов. В своей работе новый высокий представитель Союза по внешним делам и политике безопасности сможет опереться на Европейскую дипломатическую службу, в которую войдут соответствующие управления генерального секретариата Совета и Европейской комиссии (вместе с ее 130 зарубежными представительствами), а также откомандированные работники дипломатических ведомств государств-членов.