- •Содержание

- •Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство Вопрос 1. Предмет курса «мировая экономика». Основные понятия.

- •Вопрос 2. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики.

- •Вопрос 3. Открытая экономика и факторы её развития.

- •Динамика внешнеторговой квоты в странах «большой семерки» (в%)[3]

- •Внешнеторговый оборот на душу населения

- •Вопрос 4. Классификация стран в мировой экономике.

- •Страны с высоким ввп на душу населения, 2004 г.

- •Страны с низкими доходами (43)

- •Страны с доходами ниже средних (55)

- •Страны с доходами выше средних (46)

- •Страны с высокими доходами (66)

- •1) Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей.

- •2) Уровень образованности.

- •3) Реальная величина средних доходов жителей, рассчитываемая как отношение ввп/на душу в среднем по миру к ввп/на душу населения в данной стране.

- •Страны по сводным показателям развития человека[10]

- •Вопрос 5. Промышленно развитые, развивающиеся страны и страны переходной экономики.

- •Доля ведущих мировых центров в населении мира и ввп в начале XXI в.

- •Отраслевая структура ввп развитых стран (в %)

- •Динамика роста ввп развитых стран (в %)

- •1. Среди «стран семерки» доминируют сша.

- •2. Вторым центром экономической силы является Западная Европа.

- •1) Демократический корпоративизм.

- •2) Социально рыночная модель.

- •3. Третий центр международной конкуренции - Япония.

- •Доля развивающихся стран в мировом экспорте, %

- •Тема 2. Международный воспроизводственный процесс Вопрос 1. Ресурсы мировой экономики.

- •Мировые запасы и добыча некоторых видов минеральных ресурсов.

- •Объем добычи минерального сырья по годам (в млрд. Т.).

- •Страны с наибольшими запасами угля

- •Страны с наибольшими запасами нефти

- •Страны с наибольшими запасами природного газа

- •Страны с наибольшими запасами железной руды

- •Вопрос 2. Международное разделение труда (мрт), исторические этапы его развития. Факторы, влияющие на участие стран в мрт. Виды мрт. Показатели развития мрт.

- •Соотношение между секторами мировой экономики (в%)

- •Рейтинг стран по конкурентоспособности

- •Тема 3. Международная торговля Вопрос 1. Структура и тенденции развития международной торговли. Показатели международной торговли.

- •Динамика развития мировой торговли во второй половине хх – начале XXI вв.

- •Товарная структура мировой торговли

- •Распределение экспорта по группам стран

- •Участие стран в мировой торговле, в %

- •Вопрос 2. Теории мировой торговли.

- •Принцип абсолютного преимущества

- •Вопрос 3. Государственное регулирование международной торговли. Свобода торговли и протекционизм. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина. Эффективная ставка импортной пошлины.

- •Протекционизм.

- •Защита свободы торговли.

- •Защита свободы торговли.

- •Принципиальная схема таможенного тарифа

- •Экспортные пошлины;

- •Импортные пошлины;

- •Транзитные пошлины.

- •Вопрос 4. Нетарифные методы протекционизма.

- •Вопрос 5. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Внешнеторговое регулирование рф.

- •Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике Вопрос 1. Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная система и ее особенности.

- •Состав «корзины» sdr, в %

- •Фиксированные валютные курсы.

- •Вопрос 2. Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты.

- •Клиринг (рынок спот).

- •Страхование валютных рисков (хеджирование).

- •Валютная спекуляция.

- •Виды валютных курсов

- •Курс доллара, рублей за 1 доллар

- •Влияние изменений валютных курсов на относительные цены

- •Баланс Центрального банка при золотом стандарте

- •Вопрос 3. Факторы, определяющие валютные курсы.

- •Валютный курс, рублей за доллар

- •Вопрос 4. Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация.

- •Девальвация и ревальвация.

- •Денежно-кредитная политика.

- •Вопрос 5. Платежный баланс страны.

- •Тема 5. Международное движение капитала Вопрос 1. Причины, сущность и формы международного движения капитала (мдк).

- •Производительный (предпринимательский) капитал.

- •Ссудный капитал.

- •Вопрос 2. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры.

- •По видам:

- •По валюте займа:

- •По срокам:

- •По обеспеченности:

- •По форме предоставления кредита:

- •Вопрос 3. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.

- •Развитые страны:

- •Развивающиеся страны:

- •Страны с переходной экономикой:

- •Вопрос 4. Регулирование международного движения капитала.

- •Вопрос 5. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

- •Рост числа тнк

- •Рост числа тнк и числа филиалов

- •Отраслевая структура тнк

- •Классификация тнк по стране происхождения

- •Вопрос 6. Свободные экономические зоны. Последствия и тенденции международного движения капитала. Россия на мировом рынке капитала.

- •Экспортные промышленные зоны.

- •Внешняя задолженность России, в млрд. Долл.

- •Вывоз капитала из России

- •Иностранные инвестиции в Россию

- •Тема 6. Международный рынок рабочей силы. Международные миграции рабочей силы Вопрос 1. Международная миграция рабочей силы.

- •Вопрос 2. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. Россия на мировом рынке труда.

- •Распределение численности российских граждан за рубежом на 2000 г.

- •Распределение российских граждан за рубежом по уровню образования

- •Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике Вопрос 1. Теоретические основы интеграционных процессов.

- •Интеграционные группировки стран

- •Вопрос 2. Формы международной экономической интеграции.

- •Формы интеграционных группировок20

- •Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике Вопрос 1. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем.

- •Проблемы бедности и отсталости.

- •Проблема роста населения (демографическая проблема).

- •Слаборазвитость.

- •Экологическая проблема.

- •Проблема природных ресурсов.

- •Продовольственная проблема.

- •Вопрос 2. Глобализация мировой экономики.

- •Глобальная локализация.

- •Заключение

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

Принцип абсолютного преимущества

|

Страна А |

Страна В |

Товар S |

3 часа |

12 часов |

Товар Т |

6 часов |

4 часа |

Следовательно, по теории А. Смита страна А должна экспортировать товар S, импортируя товар Т, а страна В – экспортировать товар Т, импортируя товар S.

Взгляды А. Смита на внешнюю торговлю получили название «теории абсолютных преимуществ». В теории А. Смита важное место также отводится принципу невмешательства государства в экономику.

Выводы Смита о выгодах внешней торговли были несовершенны. Его теория не давала ответа на вопрос о выгодах внешней торговли в ситуации, когда страна не располагала абсолютным преимуществом. Например, когда в США на единицу затрат могут производить 300 тонн зерна и 150 метров ткани или любую комбинацию количества данных товаров в указанных пределах. Если мы также предположим, что Мексика на единицу затрат по-прежнему производит 50 тонн зерна и 100 метров ткани, то в этих условиях США на единицу затрат производят больше не только зерна, но и ткани. Естественно, возникает вопрос: выгодно ли стране иметь торговые отношения с другими странами, если она обладает абсолютным преимуществом во всех отраслях? Теория А. Смита не дает также и ответа на вопрос: а как быть стране, если у нее нет абсолютного преимущества ни по одному товару? По теории, она должна всё покупать за рубежом. Но откуда тогда взять деньги, чтобы оплачивать импорт? Ответ на этот вопрос дает теория сравнительных преимуществ (сравнительной эффективности), разработанная выдающимся английским экономистом XIX века Д. Рикардо.

Сравнительные преимущества в международной торговле. Д. Риккардо.

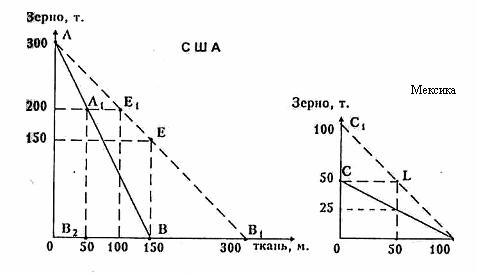

Д. Рикардо обосновал свою теорию в работе «Принципы политической экономии и налогообложения» (1817 г.). Допустим, в Мексике на единицу затрат можно произвести или 50 т. зерна или 100 м. ткани, или любую комбинацию количеств данных товаров в указанных пределах. Но в США на единицу затрат пусть производится теперь 300 т зерна и 150 м ткани и Мексика в этом случае не имеет абсолютных преимуществ в производстве данных товаров. Проиллюстрируем графически границу производственных возможностей США и Мексики. На Рис.1 граница производственных возможностей США обозначена линией А, В, а Мексики – С, Д.

В чем заслуга Д. Рикардо? Рикардо доказал, что торговля между странами выгодна и тогда, когда одна из стран обладает абсолютно большей эффективностью и производстве всех товаров. Естественно возникает вопрос: на чем основаны доказательства этого принципиального вывода? Для объяснения обратимся к Рис. 9.

Рис. 9. Теория сравнительных преимуществ

При первой возможности взаимной торговли предприниматели обратят внимание на разницу цен. Например, в Мексике можно купить 1 м. ткани за 0,5 т. зерна, отправить ткань в США и обменять там на 2 т. зерна. А в США за 0,5 м. ткани можно получить 1 т. зерна, отправить зерно в Мексику и купить 2 м. ткани. Начнется отток ткани из Мексики и зерна из США. Развитие торговли должно со временем привести к выравниванию относительных цен в обеих странах. Предположим, цены выравниваются на уровне 1 тонна зерна = 1 метру ткани (для упрощения анализа). Если США начнет специализироваться на зерне и продавать его в Мексику, а Мексика - производить ткань и продавать ее в США, обе страны в этом случае получат прирост потребления. Например, США экспортируя 100 т. зерна из общего производства в 300 т., могут получить 100 м. ткани. Таким образом, США за счет внешней торговли обеспечивают потребление 200 т. зерна и 100 м. ткани. Если бы США пытались производить только 200 т. зерна, а остальные ресурсы направить на производство ткани, то при существующей границе производственных возможностей они могли бы производить только 50 м. ткани. Торговля с Мексикой дает США прирост потребления в 50 м. ткани (a1-e1). Рост потребления США показывает граница торговых возможностей страны ( пунктирная линия А В1).

Аналогично Мексика, производя только ткань (100 м.) и продавая, например, 50 м. ткани в США, может получить 50 т. зерна. Таким образом, за счет внешней торговли Мексика может обеспечить потребление 50 м. ткани и 50 т. зерна одновременно (точка L). Пунктирная линия С1Д показывает границу торговых возможностей Мексики. Доказательством взаимовыгодности внешней торговли может быть построено на условиях, когда торговля ведется с помощью денег. Например, в США 1 т. зерна стоит 200 долл., а 1 м. ткани -400 долл. В Мексике цена 1 т. зерна - 4000 песо, а 1 м. ткани - 2000 песо. Различие внутренних цен позволяет выявить сравнительные преимущества в производстве, не прибегая к абстрактному показателю затрат.

Из данного примера мы видим, что продажа 1 т. зерна в США позволяет купить лишь 0,5 м. ткани. А в Мексике цена 1 т. зерна эквивалентна 2 м. ткани. И наоборот. Продажа 1 м. ткани в Мексике позволит купить только 0,5 т. зерна. А продажа 1 м. этой же ткани в США позволяет приобрести 2 т. зерна. Таким образом, США должны специализироваться на производстве зерна и покупать ткань в Мексике. А Мексика, соответственно, должна производить только ткань и экспортировать ее в США в обмен на зерно. И взаимная торговля обеспечивает расширение внутреннего рынка в каждой стране, дает прирост внутреннего потребления.

Следует отметить, что принцип сравнительных преимуществ справедлив не только для единиц двух различных товаров и двух стран, но и для любого количества стран и товаров. Конечно, применение принципа и практике внешней торговли модифицируется действием многочисленных факторов, в частности, валютными курсами, инфляцией, таможенными барьерами. Но это не отменяет действие закона сравнительных преимуществ. До тех пор, пока в соотношении цен внутри страны сохраняются хоть малейшие различия, каждая страна будет иметь сравнительные преимущества во внешней торговле.

Теория Д. Рикардо, сохраняя свою актуальность и до наших дней, все же не лишена недостатков. Во-первых, она исходит из анализа только одного фактора производства – труда, оставляя без внимания капитал и землю. Во-вторых, теория не содержит ответа на вопрос о природе сравнительных преимуществ.

Теория Д.С. Милля – рыночное равновесие.

Д.С. Милль (середина XIX в.) показал, по какой цене осуществляется товарный обмен на мировом рынке. Цена обмена, по Миллю, устанавливается по закону спроса и предложения таким образом, что совокупный экспорт страны позволяет оплачивать ее совокупный импорт. Родилась теория международной стоимости, главный смысл которой – обмен товаров между странами оптимизирует цена, определяемая спросом и предложением.

Теория факторов производства Б. Олина и Э. Хекшера.

В 30-40-гг. ХХ в. шведские экономисты Бертиль Олин и Эли Хекшер создали теорию соотношения факторов производства, которая явлется дополнением рикардовской теории сравнительных преимуществ. Страна экспортирует те товары, выпуск которых базируется на избыточных у нее факторах производства (труд, земля или капитал) и импортирует товары, для выпуска которых она хуже наделена факторами производства. Теория Хекшера-Олина исходит из того, во-первых, что страны неодинаково наделены факторами производства, в одних странах дешев капитал (низкий банковский процент), в других дешевая рабочая сила (низкая заработная плата, изобилие трудовых ресурсов). Во-вторых, для производства разного типа товаров требуется неодинаковое количество труда и капитала. Так, производство тканей и одежды требует относительно болшего количества труда и меньших затрат капитала, тогда как для производства сложной техники страна должна иметь солидные ресурсы капитала. Следовательно, сравнительные преимущества страны и ее экспорт/импорт связаны с наделенностью факторами производства.

Теорема В. Столпера и П. Самуэльсона.

В 1948 г. американцы Вольфганг Столпер и Пол Самуэльсон усовершенствовали теорему Хекшера-Олина. В своей теории они доказали, что в случае однородности факторов производства, идентичности техники, совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международный обмен выравнивает цену факторов производства. Теория Столпера-Самуэльсона показала, как торговля может помочь сократить разрыв в уровне развития между странами.

Парадокс В. Леонтьева.

В 1956 г. американский экономист русского происхождения Василий Леонтьев, анализируя экспорт-импорт США, обнаружил, что вопреки теории Хекшера-Олина в экспорте США преобладали трудоемкие товары (хотя рабочая сила в США – очень дорогая), а в импорте – капиталоемкие (хотя капитал в США был в изобилии). Данный эффект получил название «парадокс Леонтьева».

Верна ли теория Хекшера- Олина? В. Леонтьев доказал, что в любой комбинации с данным количеством капитала один человеко-год более квалифицированного американского труда равен как минимум трем человеко-годам иностранного труда. А это означает, что США – на самом деле трудоизбыточная страна.

И В. Леонтьев, и другие экономисты показали, что на производство американских экспортных товаров в огромных количествах затрачивается импортируемое минеральное сырье, в добычу которого были вложены огромные финансовые средства, из тех же США. Поэтому импорт и выглядит капиталоемким.

Благодаря В. Леонтьеву в анализе применяется новый фактор производства – наукоемкость. Труд американских рабочих был не только более квалифицированным, но и более сложным, они производили товары большей сложности, чем в других странах – высокотехнологические товары.

Американский экономист Д. Кисинг предложил также учитывать не два, а более факторов производства, в частности, неквалифицированный труд, квалифицированный труд и капитал. Относительное изобилие квалифицированной рабочей силы ведет к производству и экспорту товаров, требующих высокой квалификации, и наоборот.

В позднейших работах использовались до 5 факторов производства: финансовый капитал, человеческий капитал, неквалифицированный труд, земельные угодья, другие естественные ресурсы. Как и предсказывалось в теореме Хекшера/Олина квалифицированный труд (человеческий капитал) и сельскохозяйственные угодья – наиболее мощные факторы производства в США. Их продукция доминирует в экспорте США. В импорте США преобладают не только обувь и текстиль, произведенные в странах с дешевой рабочей силой, но и многие виды сырья, в первую очередь нефть, добываемые в странах, богатых ресурсами, но являющихся высоко капиталоемкими.

В 70 гг. теория Хекшера-Олина была протестирована на компьютерах и дала вероятность 70%.

Теория «предпочтения сходства».

В 1961 г. американский экономист С. Линдер выдвинул предположение, что в международной торговле товаропотоки зависят от спроса не меньше, чем от предложения. Действительно, все предыдущие теории исходили из того, что сравнительные преимущества страны связаны с характеристиками предложения, т.е. производства. Но, как полагал С. Линдер, ассортимент товаров в одной стране не совпадает с разнообразием потребностей потребителей, что еще более усиливается вследствие развития международных связей, туризма, поездок и т.п. Мировая торговля выступает средством получения недостающего ассортимента товаров. Решающую роль при этом играет близость уровней потребления, жизненных стандартов стран, поскольку потребители отдают предпочтение товарам схожего ассортимента и качества. Теория С. Линдера получила название «теория предпочтения сходства», она объясняет, почему основной объем приходится на товарообмен между развитыми странами. Появление и широкое распространение глобальных продуктов, начиная с 70-х гг. ХХ в. только прибавило вес данной теории. Определенным ограничителем в применении данной теории является то, что она применима только к торговле промышленными товарами, тогда как торговля сырьем и сельскохозяйственной продукцией легко объясняется теорией Хекшера/Олина.

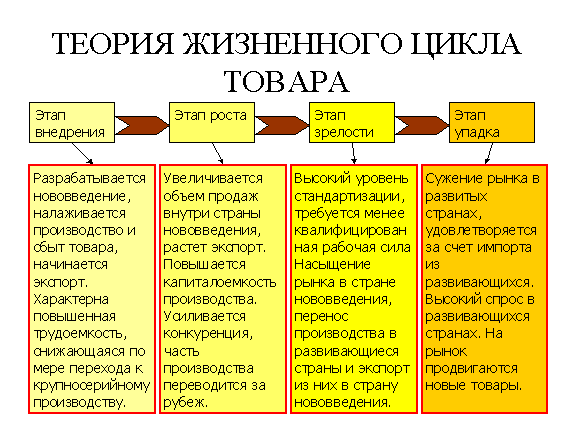

Теория «цикла жизни продукта» Р. Вернона.

Во второй половине 60-х гг. распространение получила теория «цикла жизни продукта», разработанная Р. Верноном, а также Ч. Киндельбергом и Л. Уэльсом. Каждый новый продукт проходит цикл, включающий стадии внедрения, роста, зрелости и упадка, на основе которого могут быть объяснены современные торговые потоки между странами при обмене готовыми изделиями. Хронологические показатели «цикла жизни продукта» могут быть различными и длиться от нескольких лет до десятилетий. В соответствии с циклом, страны специализируются на производстве и экспорте одного и того же товара на разных стадиях его зрелости. Например, страны АСЕАН в области технологии сегодня делают то, что вчера делали НИС и встают на тот же путь «качества специализации». Теория объясняет, почему ведется торговля 99% товаров (см. рисунок 10.)

Рис. 10. Теория жизненного цикла товара

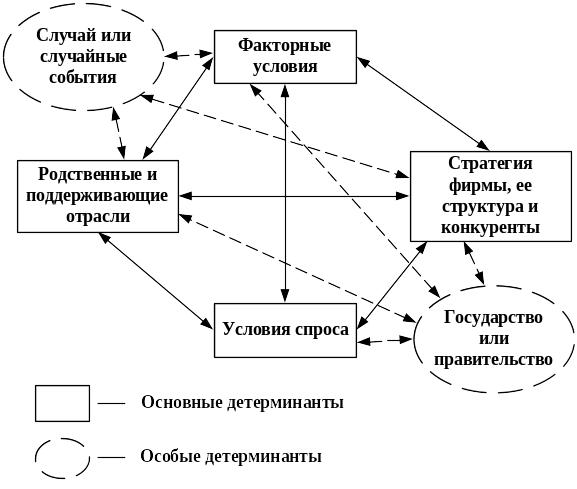

Теория международной конкуренции Майкла Портера.

На основании анализа статистического материала около 100 отраслей восьми промышленно развитых стран М. Портер в 1990 г. в книге «Конкурентные преимущества стран» создал оригинальную теорию конкурентного преимущества страны. Центральное место занимает идея так называемого «национального ромба», раскрывающего четыре главных свойства («детерминанта») экономики, формирующих конкурентную макросреду, в которой действуют фирмы этой страны. Они создают благоприятную или неблагоприятную среду для реализации потенциальных конкурентных преимуществ страны (см. Рисунок 11).

Рис. 11. «Национальный ромб» М. Портера

В состав факторных условий М. Портер включил: человеческие ресурсы (количество, квалификация, стоимость рабочей силы, нормы рабочего времени); физические ресурсы (количество и качество полезных ископаемых и других природных ресурсов, географическое положение и агроклиматические ресурсы страны); инфраструктуру (системы транспорта, связи, коммуникаций); ресурсы знаний (сумма научной, технической и рыночной информации, имеющей отношение к производству товаров и услуг); денежные ресурсы (количество и стоимость капитала).

В состав условий спроса включены:

структура внутреннего спроса, зависящая от сегментной структуры рынка, от требовательности и разборчивости покупателей, от предполагаемых потребностей покупателей;

величина и характер роста внутреннего спроса, которая характеризуется тремя показателями – емкий рынок (позволяет использовать эффект масштаба), расширение рынка (дает возможность развивать новые технологии), насыщение рынка (стимулирует создание новых товаров и перевод производства за границу);

интернационализация спроса, ведущая к тому, что покупатели как данной страны, так и долго в ней прожившие требуют таких же товаров и услуг по всему миру, а ТНК, в свою очередь, интернационализируют производство и торговлю.

Родственные и поддерживающие отрасли характеризуют степень кооперации и разделения труда в данной стране. Чем выше количество родственных (смежных) и поддерживающих (отрасли-поставщики) отраслей, чем ближе они находятся по динамичности, по структуре производства, по качеству продукции, по технологиям, чем выше сложатся конкурентные преимущества в кластере смежных отраслей. Высокое развитие смежных и поддерживающих отраслей есть условие и база для развития данной отрасли и данного предприятия.

Стратегия фирмы, мотивация, наличие эффективной структуры делает возможным создание конкурентного преимущества, объединяет и оживляет все остальные детерминанты. М. Портер сформулировал 4 т.н. типовых конкурентных стратегий фирмы:

лидерство за счет экономии на издержках ведет к выпуску широкого спектра товаров по низким ценам;

просто дифференциация ведет к выпуску широкого спектра товаров по относительно высоким ценам;

сосредоточение на издержках ведет к производству простых, стандартных товаров с меньшими издержками, чем в первой стратегии;

сфокусированная дифференциация ведет к производству специализированной продукции (наверное, ее можно назвать дифференцированным продуктом, по Э. Чемберлину), по относительно высокой цене.

Особые детерминанты – случайные события и политика государства. К случайным событиям, которые могут повлиять на характер рассматриваемого процесса, М. Портер относил результаты изобретательства и технологические сдвиги, резкое изменение цен на ресурсы, скачки на финансовых рынках, политические решения зарубежных правительств, войны и т.п.

Политика государства (налоговая, таможенная, бюджетная, валютная) способна усиливать факторные условия, увеличивать спрос, формировать конкурентную среду и т.п.

Рассмотренные детерминанты образуют систему, в которой каждый элемент связан с другими таким образом, что изменения в нем влияют на всю систему в целом. Детерминанты способны усиливать эффект друг друга.

Теория международной торговли на основе монополистической конкуренции.

В 2008 г. лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американский исследователь Пол Кругман. В своих работах он ввел в модель Риккардо зависимость эффективности производства от масштабов - выпуск большей массы товара снижает стоимость на единицу произведенной продукции.

Ценность потребления, считает П. Кругман, растет не столько с его количеством, сколько с разнообразием. Потребители любят разнообразие и выбирают продукцию из разных стран, что и позволяет странам продолжать торговать схожими по сути товарами.

В результате, теория международной торговли на основе монополистической конкуренции Кругмана объясняет, почему существует торговля между странами, которые одинаково наделены факторами производства.