- •Содержание

- •Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство Вопрос 1. Предмет курса «мировая экономика». Основные понятия.

- •Вопрос 2. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики.

- •Вопрос 3. Открытая экономика и факторы её развития.

- •Динамика внешнеторговой квоты в странах «большой семерки» (в%)[3]

- •Внешнеторговый оборот на душу населения

- •Вопрос 4. Классификация стран в мировой экономике.

- •Страны с высоким ввп на душу населения, 2004 г.

- •Страны с низкими доходами (43)

- •Страны с доходами ниже средних (55)

- •Страны с доходами выше средних (46)

- •Страны с высокими доходами (66)

- •1) Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей.

- •2) Уровень образованности.

- •3) Реальная величина средних доходов жителей, рассчитываемая как отношение ввп/на душу в среднем по миру к ввп/на душу населения в данной стране.

- •Страны по сводным показателям развития человека[10]

- •Вопрос 5. Промышленно развитые, развивающиеся страны и страны переходной экономики.

- •Доля ведущих мировых центров в населении мира и ввп в начале XXI в.

- •Отраслевая структура ввп развитых стран (в %)

- •Динамика роста ввп развитых стран (в %)

- •1. Среди «стран семерки» доминируют сша.

- •2. Вторым центром экономической силы является Западная Европа.

- •1) Демократический корпоративизм.

- •2) Социально рыночная модель.

- •3. Третий центр международной конкуренции - Япония.

- •Доля развивающихся стран в мировом экспорте, %

- •Тема 2. Международный воспроизводственный процесс Вопрос 1. Ресурсы мировой экономики.

- •Мировые запасы и добыча некоторых видов минеральных ресурсов.

- •Объем добычи минерального сырья по годам (в млрд. Т.).

- •Страны с наибольшими запасами угля

- •Страны с наибольшими запасами нефти

- •Страны с наибольшими запасами природного газа

- •Страны с наибольшими запасами железной руды

- •Вопрос 2. Международное разделение труда (мрт), исторические этапы его развития. Факторы, влияющие на участие стран в мрт. Виды мрт. Показатели развития мрт.

- •Соотношение между секторами мировой экономики (в%)

- •Рейтинг стран по конкурентоспособности

- •Тема 3. Международная торговля Вопрос 1. Структура и тенденции развития международной торговли. Показатели международной торговли.

- •Динамика развития мировой торговли во второй половине хх – начале XXI вв.

- •Товарная структура мировой торговли

- •Распределение экспорта по группам стран

- •Участие стран в мировой торговле, в %

- •Вопрос 2. Теории мировой торговли.

- •Принцип абсолютного преимущества

- •Вопрос 3. Государственное регулирование международной торговли. Свобода торговли и протекционизм. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина. Эффективная ставка импортной пошлины.

- •Протекционизм.

- •Защита свободы торговли.

- •Защита свободы торговли.

- •Принципиальная схема таможенного тарифа

- •Экспортные пошлины;

- •Импортные пошлины;

- •Транзитные пошлины.

- •Вопрос 4. Нетарифные методы протекционизма.

- •Вопрос 5. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Внешнеторговое регулирование рф.

- •Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике Вопрос 1. Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная система и ее особенности.

- •Состав «корзины» sdr, в %

- •Фиксированные валютные курсы.

- •Вопрос 2. Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты.

- •Клиринг (рынок спот).

- •Страхование валютных рисков (хеджирование).

- •Валютная спекуляция.

- •Виды валютных курсов

- •Курс доллара, рублей за 1 доллар

- •Влияние изменений валютных курсов на относительные цены

- •Баланс Центрального банка при золотом стандарте

- •Вопрос 3. Факторы, определяющие валютные курсы.

- •Валютный курс, рублей за доллар

- •Вопрос 4. Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация.

- •Девальвация и ревальвация.

- •Денежно-кредитная политика.

- •Вопрос 5. Платежный баланс страны.

- •Тема 5. Международное движение капитала Вопрос 1. Причины, сущность и формы международного движения капитала (мдк).

- •Производительный (предпринимательский) капитал.

- •Ссудный капитал.

- •Вопрос 2. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры.

- •По видам:

- •По валюте займа:

- •По срокам:

- •По обеспеченности:

- •По форме предоставления кредита:

- •Вопрос 3. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.

- •Развитые страны:

- •Развивающиеся страны:

- •Страны с переходной экономикой:

- •Вопрос 4. Регулирование международного движения капитала.

- •Вопрос 5. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

- •Рост числа тнк

- •Рост числа тнк и числа филиалов

- •Отраслевая структура тнк

- •Классификация тнк по стране происхождения

- •Вопрос 6. Свободные экономические зоны. Последствия и тенденции международного движения капитала. Россия на мировом рынке капитала.

- •Экспортные промышленные зоны.

- •Внешняя задолженность России, в млрд. Долл.

- •Вывоз капитала из России

- •Иностранные инвестиции в Россию

- •Тема 6. Международный рынок рабочей силы. Международные миграции рабочей силы Вопрос 1. Международная миграция рабочей силы.

- •Вопрос 2. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. Россия на мировом рынке труда.

- •Распределение численности российских граждан за рубежом на 2000 г.

- •Распределение российских граждан за рубежом по уровню образования

- •Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике Вопрос 1. Теоретические основы интеграционных процессов.

- •Интеграционные группировки стран

- •Вопрос 2. Формы международной экономической интеграции.

- •Формы интеграционных группировок20

- •Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике Вопрос 1. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем.

- •Проблемы бедности и отсталости.

- •Проблема роста населения (демографическая проблема).

- •Слаборазвитость.

- •Экологическая проблема.

- •Проблема природных ресурсов.

- •Продовольственная проблема.

- •Вопрос 2. Глобализация мировой экономики.

- •Глобальная локализация.

- •Заключение

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

Соотношение между секторами мировой экономики (в%)

Годы |

I сектор |

II сектор |

III сектор |

1901 |

65 |

30 |

5 |

2001 |

20 |

70 |

10 |

2050 (прогноз) |

5 |

45 |

50 |

Из приведенной таблицы хорошо видно, чем занималась мировая экономика в начале ХХ в. (добыча ресурсов и сельское хозяйство), и чем она занимается сегодня (70% - доля второго сектора). Прогноз на середину XXI в. обещает радикальное снижение доли I сектора (при том, что количество добываемого топлива и сырья неуклонно возрастает). Тогда становится понятным, какой гигантский количественный рост ожидается в отраслях III сектора, включающего и науку. Ситуация, ожидаемая к середине XXI в., знаменует собой ответ на вопрос о вступлении человечества в постиндустриальную фазу своего развития. Заметим, что у развитых стран, у некоторых стран НИС и сегодня доля III сектора составляет 60-70%, однако для всех стран мира этот рубеж, как ожидается, будет перейден к середине века. Данные о соотношении между секторами мировой экономики отвечают на первостепенный вопрос: за счет каких отраслей идет сегодня и будет идти всю первую половину XXI века развитие мировой экономики. Ответ очевиден: за счет отраслей III сектора, что очень важно при определении стратегии фирмы, страны.

Частное разделение труда в этой классификации выражается в специализации стран на тех или иных отраслях, которыми они участвуют в международном разделении труда – «международно-специализированные отрасли». Так, Замбия специализируется на добыче и экспорте меди, Саудовская Аравия и Кувейт – на добыче и экспорте нефти, а также продукции нефтехимической промышленности. Более 80% экспорта Бурунди и Уганды составляет кофе. Япония специализируется на продукции наукоемкого машиностроения, робототехники, производстве автомобилей и морских судов. Специализация Франции – парфюмерно-косметические товары, ФРГ – красители и пластмассы. Канада занимает 7 место по сбору и 2 место по экспорту зерна.

Существует целый ряд показателей международной специализации. Прежде всего, простейшим индикатором К1 служит экспорт продукции – если он имеет место быть, носит устойчивый характер, доля экспорта в данной отрасли существенно выше доли экспорта в других отраслях - есть все основания полагать, что перед нами отрасль международной специализации. Чуть более сложным показателем (разработаны экспертами ОЭСР и ЮНИДО) является отношение продукции к внутреннему спросу («коэффициент специализации по нишам»):

![]()

![]()

![]()

где

П – продукция по данной отрасли;

ВС – внутренний спрос.

Так, например, Япония производит 10,1 млн. автомобилей в год, в то время как внутренний спрос составляет в Японии не более 5 млн. автомобилей (рынок США – 17 млн., Европы – 14 млн.).

Более сложным является показатель взаимосвязи экспорта и импорта («коэффициент внутриотраслевой международной специализации»):

![]()

![]()

![]()

где

Х – экспорт страны;

М - импорт.

Данный показатель может принимать значения от –100% (страна полностью импортирующая) до +100% (страна полностью экспортирующая). В реальной жизни страны занимают величины, лежащие между этими двумя крайними точками. Показатель хорошо иллюстрирует степень вовлеченности страны в МРТ.

Имеется также «коэффициент специализации отрасли относительной экспортной специализации» (КОЭС):

![]()

![]()

где

Эо – удельный вес товара (совокупности товаров отрасли) в экспорте страны;

Эм – удельный вес товара (аналогов) в мировом экспорте.

Чем выше (более единицы) соотношение в пользу национальной структуры экспорта по определенному товару (или группе товаров), тем с большей вероятностью следует фиксировать наличие отрасли международной специализации.

Хорошие результаты дает и использование таких показателей, как экспортная квота и внешнеторговая квота, о которых уже говорилось.

Специализация страны на тех или иных отраслях определяется совокупностью факторов, к числу которых следует отнести наличие соответствующих природных условий и ресурсов, количество и необходимый уровень квалификации трудовых ресурсов, требуемый для данной отрасли уровень развития хозяйства, исторические традиции, особенности экономико-географического положения (например, наличие или отсутствие выхода к морю). Внутриотраслевая специализация повышает серийность продукции, производительность труда и качество продукции.

Кроме указанных показателей необходимо принимать во внимание отраслевую структуру специализации страны. Чем больший удельный вес в составе экспорта занимает продукция обрабатывающей промышленности, особенно наукоемких отраслей, тем более прогрессивный характер носит участие страны в МСП. И наоборот, специализация страны на сельском хозяйстве или добывающих отраслях является свидетельством отсталости страны, ее пассивном участии в МРТ.

Специализация страны, особенно узкая, и особенно на экспорте топливных и сырьевых ресурсов таит в себе определенную опасность. Она описывается теоремой английского экономиста Т.М. Рыбчинского. Когда в конце 60 - начале 70 гг. Великобритания, Нидерланды и Норвегия начали добычу нефти и газа в Северном море, получив, таким образом, доступ к собственным ресурсам сероводородов, было замечено, что темпы их развития существенно снизились. В поисках ответа на вопрос: почему? и родилась теорема Рыбчинского, которая гласит, что, при неизменных ценах и наличии в экономике двух секторов, рост одного из них ведет к сокращению выпуска в другом, и снижению темпов роста («голландская болезнь», названная так потому, что Рыбчинский анализировал в основном данные Нидерландов). Успешно развивающаяся отрасль (сектор), экспортирующая свою продукцию на мировой рынок (Нидерланды почти весь добываемый газ продают Германии, а Норвегия входит в число трех стран [вместе с Мексикой и Россией], которые могут «повалить» мировую цену на нефть, предложив или убрав с рынка свою) отвлекает капиталы, рабочую силу и науку от остальных отраслей. Лишенные необходимых факторов производства, они замедляют свое развитие, и тянут всю экономику назад.

Имеется ли лекарство от «голландской болезни»? Имеется – это налоги, с помощью которых осуществляется перераспределение экспортной выручки в пользу других отраслей (секторов) экономики. Была выработана даже целая философия, суть которой в том, что ресурсы принадлежат всей нации, а не тем, кто их добывает. Поэтому они должны делиться. Так, Норвегия, введя 5 специальных налогов, забирает у нефтяников и газовиков 78% прибыли, Англия и Нидерланды ввели по 3 налога и забирают 75% прибыли. США, которые не болели «голландской болезнью», на всякий случай сделали «прививку» и забирают (штат Аляска) 57,5% прибыли. В тоже время в России – крупнейшем экспортере энергоресурсов, тяжело болеющей «голландской болезнью» государство (по данным инвестиционного банка США «Мерил Линч») получает всего 14% прибыли (остальное тем или иным способом скрывается от уплаты налогов). Сами нефтяники уверяют, что платят 42%, однако достаточно зайти на сайт Счетной палаты России и посмотреть листинг крупнейших нефтяных компаний России с – указанием, сколько налогов они уплатили за 2004 г. При норме налога на прибыль 24% список возглавляла компания «Сибнефть», уплатившая 7%.

Единичное разделение труда – это разделение труда (подетальное и пооперационное) в рамках одного предприятия, работающего в нескольких странах. Оно сформировалось в 70-90-х гг. ХХ в. Наибольший эффект приносит такое разделение труда, при котором готовый продукт собирается из частей и полуфабрикатов, изготовленных в разных странах, либо производится в процессе последовательных стадий обработки, осуществляемых в разных странах. Требуется соблюдение строго определенных пропорций производства строжайшей технологической дисциплины, бесперебойности поставок, высокого качества.

Насколько глубоко пронизывает МРТ современную мировую экономику, видно из следующего примера. Житель США, покупая у фирмы «Даймлер-Крайслер» автомобиль «Додж» платит $ 12 тыс. Из этих денег $ 2,5 тыс. идут Южной Корее (сборка), $ 3 тыс. Японии (двигатели, электроника), $ 1,2 тыс. – Германии (конструирование автомобиля), $ 600 – Тайваню, Малайзии (мелкие детали и узлы), $ 400 – Великобритании (реклама), $ 330 – Ирландии (обработка данных). Всего $ 8 тыс. Т.о., в США остается $ 4 тыс.

Территориальные и функциональные виды разделения труда взаимосвязаны, и в современных условиях даже единичное разделение труда может быть МРТ, если предприятие функционирует в нескольких странах.

МРТ и факторы производства.

Труд является важным, но не единственным фактором производства. В современных условиях важное значение имеет оценка влияния на мировую экономику международного разделения других факторов производства, прежде всего капитала.

Международное разделение факторов производства – это устойчивая концентрация отдельных факторов (земли, капитала, технологий, рабочей силы) в отдельных странах, создающая условия для производства определенных товаров и услуг.

Международное разделение земли как фактора производства следует трактовать не только в том смысле, что некоторые страны имеют плодородную почву для эффективного сельского хозяйства. В широком смысле международное разделение земли как фактора производства включает международное разделение природных ресурсов (нефти, алмазов, металлов и т.п.), а также природно–климатические условия и географическое пополнение стран (например, на пересечении важных торговых путей).

Международное разделение капитала как фактора производства предполагает, прежде всего, различную обеспеченность стран накопленными производительными фондами определенного качества, материальными запасами, денежными средствами. Следует помнить, что капитал существует в разнообразных формах, но универсальной формой является денежная.

Международное разделение технологий как фактора производства – это результат различий в уровне научно – технического развития стран мира. В известном смысле это следствие различий в обеспеченности стран другими факторами производства. Но поскольку богатство природных ресурсов не гарантирует процветания, а бедные ресурсами страны могут быть лидерами технологического прогресса (например, Япония), то нельзя однозначно объяснить причины международного разделения технологий.

Международное разделение рабочей силы следует понимать как неодинаковую обеспеченность стран трудовыми ресурсами. Различия в уровне экономического развития стран, в уровне заработной платы, неодинаковые возможности карьерного роста и другие причины привели к возникновению и развитию международного рынка рабочей силы, реализующегося–в форме международной трудовой миграции.

Международная специализация производства. Международное кооперирование производства.

Разделение труда явилось условием возникновения и развития рыночных отношений. Обособление отдельных видов труда и других факторов производства стимулирует развитие различных рынков. Таким образом, разделение труда и объединение труда (кооперация) существуют как единый, взаимосвязанный процесс.

Международное разделение труда и других факторов производства в концентрированном виде проявляется в международной специализации производства (МСП). В общем виде МСП можно определить как концентрацию усилий хозяйственных субъектов разных стран на производстве определенных видов товаров и услуг с последующим обменом между ними. Необходимость специализации обусловлена, в первую очередь, невозможностью для отдельной страны производить всю номенклатуру товаров, которая, с учетом товаров производственного и потребительского назначения превышает 20 млн. наименований, а с учетом промежуточных изделий выходит за рамки учетных возможностей.

В современных условиях развития МСП позволяет оценить конкурентные преимущества стран и рынков. Главной целью МСП является снижение средних издержек производства, когда увеличение масштаба производства ведет к тому, что кривая долгосрочных средних издержек становится горизонтальной.

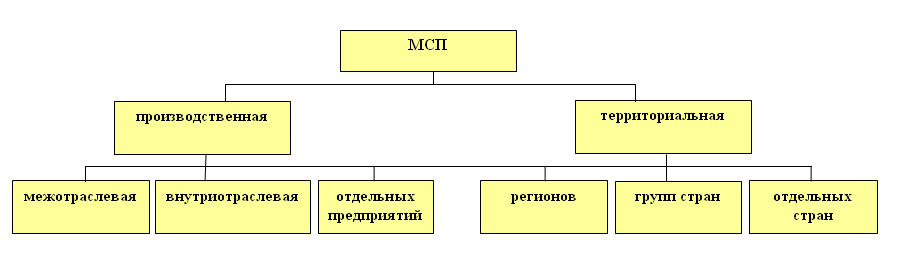

Направления развития МСП схематично можно представить (см. рисунок 6):

![]()

Рис. 6. Виды международной специализации производств

Что касается территориальной МСП, то примером специализации региона – Западной Европы может быть машиностроение средней сложности, легкая промышленность, торговля, финансы. Специализацией группы стран – ОПЕК – является добыча и поставка нефти на мировой рынок. Специализация отдельных стран рассмотрена выше.

Межотраслевая специализация характерна, например, для отношений между угольной и энергетическими отраслями разных стран, между машиностроением и сельским хозяйством, между машиностроением и строительством. Внутриотраслевая специализация выражается в обмене продукцией и услугами между хозяйственными субъектами разных стран, входящими в одну отрасль. Особенно развита внутриотраслевая специализация в машиностроении. Так, Германия выпускает колесные тракторы малой мощности, Великобритания – средней мощности, а США – большой мощности. Если в 60-е гг. темпы роста мировой торговли на 4% обеспечивались за счет комплектующих изделий машиностроения, то в 90-е гг. – на 40%.

Классификация основных видов МСП может быть представлена (см. рисунок 7):

Рис. 7. Классификация видов МСП

Предметную специализацию можно считать традиционным видом МСП, хотя структура производства готовых изделий в мировой экономике, безусловно, существенно меняется под влиянием развития научно-технического прогресса. Например, Швейцария специализируется на выпуске часов, Швеция – стали.

Подетальная специализация в первую очередь зависит от развития современной НТР. Техника, оборудование постоянно усложняется, растет количество деталей и узлов: например, в легковом автомобиле до 20 тыс. деталей и узлов, в электровозе – 250 тыс. Поэтому, например, для автомобиля «Форд», собираемого в Великобритании, узлы и детали производятся в 15 различных странах. Большое количества деталей и узлов для готовой продукции в современных выгодно сосредотачивать в нескольких странах, используя различные преимущества стран (дешевую рабочую силу, или высокую квалификацию персонала, или дешевизну сырья, земли и т.п.). Так выглядит сегодня специализация большинства стран Юго-Восточной Азии. Развитие машиностроения на базе такой специализации дает экономию овеществленного труда в 1,5-2 раза, и экономию живого труда в 2,5-3 раза.

Международная технологическая специализация означает, что прогресс производства готового изделия «расщепляется» между несколькими странами (производство отдельных узлов, сварка, покраска, сборки). Так, например, в упоминавшейся ранее Замбии добывается медь и она проходит первичную обработку – рафинирование. Затем медь продается на Лондонской бирже металлов, но она требует еще доработки, которая проводится в странах-потребителях меди.

Международная специализация производства зародилась вместе с мировой экономикой, а особого размаха достигла в ХХ в. Так, в 30-е гг. преобладала международная отраслевая специализация, при которой продукция одной отрасли (обрабатывающая промышленность, например) обменивалась на мировом рынке на продукцию другой отрасли (добывающая промышленность, сельское хозяйство). В 50-60-е гг. доминировала специализация на уровне первичных отраслей (автомобилестроение, авиастроение, производство пластмасс, радиоаппаратуры). В 70-80-х гг. на первый план вышла и закрепилась внутриотраслевая специализация, что усиливает специализацию не только стран, но и предприятий. Номенклатура промышленной продукции (число только машин и оборудования в 90-е гг. превысило 1 млн. наименований) настолько велика, что ни одна страна не в состоянии обеспечить экономически эффективное производство у себя дома. Существенным фактором выступает также НТП, ведущий к быстрому моральному старению промышленных изделий, ускоренному созданию всё новых и новых товаров. Сокращается период между созданием научных разработок и их промышленным применением.

Развитие обмена на основе международной специализации производства различные формы международной кооперации производства (МКП).

МКП – это процесс развития устойчивых производственных связей между предприятиями, функционирующими в разных странах и сохраняющими свою хозяйственную независимость. Благодаря кооперации предприятия разных стран могут снизить издержки производства, разделить риски освоения новой продукции, ускорить создание новой продукции и вхождение на новые рынки. В современных условиях МКП принимает весьма разнообразные формы: от заключения соглашений в отдельных бизнес-функциях (маркетинг, НИОКР), до создания совместных предприятий и международных слияний и поглощений.

В современной экономической науке начиная с 70-х гг. утвердилось понятие взаимозависимости стран в нынешней мировой экономике, и даже появился термин «новое международное разделение труда». По мнению Р. Купера (Гарвардский университет), существуют четыре вида взаимозависимости:

структурная взаимозависимость, когда страны настолько взаимосвязаны, открыты друг другу, что изменения в экономике одной страны обязательно сказываются на другой;

взаимозависимость целей в области экономической политики;

взаимозависимость внешних факторов экономического развития;

политическая взаимозависимость.

Эта и другие теории стали основой концепции «модернизации» МРТ, суть которых заключается в том, что развивающимся странам предлагается отказаться от протекционизма, широко привлекать иностранный капитал, реализовывать имеющие у них факторы производства с максимальной отдачей. Ряд стран (Новые индустриальные страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии) реализовали «модернизацию» на практике, добившись впечатляющих успехов. В общем объеме прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны последовательно растет доля капитала, направляемого в отрасли обрабатывающей промышленности с ориентацией на дешевую рабочую силу.

В целом отраслевая специализация ныне осуществляется по следующей схеме:

«новые индустриальные страны» выпускают главным образом товары, требующие затрат сравнительно квалифицированного труда и современных технологий;

менее развитые развивающиеся страны делают акцент на производстве трудоемких изделий, поставке сырья на мировой рынок. (Наиболее слаборазвитые страны вообще не попадают в эту схему);

промышленно развитые страны концентрируют усилия на капиталоемкой, высокотехнологичной продукции.

Схематично сферы МКП можно представить в следующем виде (см. рисунок 8):

Рис. 8. Виды международной кооперации производства

Производственно-техническое МКП включает:

передачу и использование лицензий и других прав собственности;

разработку проектно-конструкторской документации, регламентирующей технологию, технический уровень, уровень качества продукции;

совершенствование управления производством;

стандартизацию и сертификацию продукции.

Торгово-экономическое МКП включает вопросы реализации продукции между кооперирующимися, а также третьими лицами.

Послепродажный сервис представляет собой объединение усилий по ремонту и восстановлению продукции, произведенной кооперирующимися сторонами.

Международное кооперирование производства существенно повлияло на характер мировой торговли. В условиях МКП торговля во всё большей степени приобретает характер заранее согласованных поставок товаров между кооперирующимися. В силу этого мировая торговля уже не сводится просто к обмену излишками товаров, а становится одним из факторов производства. По оценкам, внутринациональные и международные поставки в рамках МКП составляют до 50-60% стоимости продукции промышленности развитых стран.

Основными формами МКП на современном этапе стали:

Подрядное кооперирование. Оно заключается в том, что одна из сторон (заказчик) «подряжает» другую сторону (исполнитель) на выполнение определенных видов работ в определенные сроки и за определенную плату, с гарантиями качества результатов. Подряд может быть как на выпуск готовой продукции, так и на разработку прикладных НИОКР, новых технологий, новых видов продукции.

Договорная кооперация заключается в создании таких программ выпуска продукции, которые уменьшают конкуренцию между предприятиями, дублирование производства, проведение совместных научных исследований, маркетинговых программ.

Создание совместных предприятий. В рамках единой фирмы объединяется капитал нескольких фирм-участников, с целью объединения усилий в выпуске определенных видов продукции. В деятельности транснациональных компаний это проявляется в виде стратегических альянсов и международных консорциумов. Так, например, в создании двигателей для современных самолетов принимают участие английская «Роллс Ройс» и американская «Пратт и Уитни» (по 30%), «Джепениз Аэро Инджин» (23%), германская «Моторен энд Турбинз Юнион» (11%) и итальянская «Фиат Авиазоне» (6%). Консорциум, созданный для производства европейских аэробусов (А-300, А-320) включает фирмы Франции, Германии, Великобритании, Испании, Нидерландов.

Главный эффект МКП дает в области снижения капиталоемкости продукции и сокращения сроков освоения новых изделий. Как свидетельствуют данные ООН, МКП позволяет на 14-20 месяцев сократить процесс выпуска новых изделий, снизив при этом стоимость освоения на 50-70%.1

Другой эффект МКП заключается в повышении производительности труда, в ускорении темпов НТП, экономии времени и средств на проведение НИОКР.

Еще один эффект состоит в повышении качества продукции (на базе ее стандартизации, которая дополнительно позволяет снижать стоимость изделий на 40-50%), поскольку требовательный мировой рынок отвергает товары, не соответствующие высоким требованиям. Так, например, компания «Ford Motor Co» построила в России завод по сборке автомобилей, который уже вышел на уровень 60 тыс. машин в год. Однако самой России доверено лишь производство автомобильного стекла, амортизаторов, резиновых ковриков и брызговиков, все остальные комплектующие ввозятся из Европы, что объясняется технической невозможностью их производства у нас в силу отсутствия необходимой станочной базы.

Перспективы участия России в МКП не радужные. Главными товарами страны остаются нефть, газ, лес, некоторые виды минерального сырья, химической продукции. Небольшую часть экспорта занимают вооружения. Доля рынка вооружений, объем которого не так уж и велик – $ 56 млрд. (для сравнения - рынок электроники составляет $ 2,3 трлн.), приходящаяся на Россию, составляет всего 6% (СССР контролировал 25% мирового рынка вооружений). В целом количество видов экспортной продукции составляет 4 тыс., однако, основных из них, на которые приходится основная масса валютной выручки не более 10. Доля продукции высокотехнологических отраслей не превышает 5%, в то время как в среднем по странам ОЭСР она составляет не менее 25%.

До распада СССР до 80% кооперативных связей приходилось на страны СЭВ, и только 20% - с развитыми и развивающимися странами. Сегодня связи с бывшими членами СЭВ практически полностью прекращены, а новые связи налаживаются с большим трудом. Главной проблемой России является устарелость основных производственных фондов, как моральная, так и физическая. По разным оценкам, до 70% основных производственных фондов нуждаются в немедленном обновлении. Участвовать в МКП с такой производственной базой – утопия.

Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях.

Мировой рынок предъявляет очень жестокие требования к конкурентоспособности субъектов мировой экономики. Но если товар или услуга успешно продаются на внешнем рынке, и продажи растут, то это свидетельствует о международной конкурентоспособности субъекта мировой экономики.

Возрастание значимости внешнеэкономической сферы, рост экономической взаимозависимости стран делает реальным получение выгод от глобальной конкуренции. Сегодня крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК) и целые отрасли (например, телекоммуникации, электроника, автомобилестроение, авиакосмическая) развиваются на основе глобальной конкурентной стратегии. Кратко ее суть заключается в том, что развитие фирмы в первую очередь зависит от успеха не на внутреннем, а на внешнем рынке. Слагаемые этого успеха могут выражать в росте объема зарубежных продаж, в увеличении количества зарубежных структур, контролируемых компанией (отделений, дочерних компаний), в расширении собственных сбытовых сетей.

Распространению глобальной стратегии способствует бурное развитие информационных технологий, выравнивания уровней развития промышленно-развитых стран, либерализации рынков. Особо следует отметить, что удешевление и усовершенствование средств связи и телекоммуникаций на основе современных информационных технологий создает лучшие возможности для координации и управления структурами фирмы в мировом масштабе.

Развитие МРТ создает дополнительные источники экономии на масштабе для специализированных производств. Этот вид экономики ограничен сегодня не возможностями дальнейшей географической концентрации производства, а в конечном счете емкостью мирового рынка. Поэтому одной из главных характеристик масштаба становится емкость рынка, квота контроля над мировым рынком.

С развитием научно-технического прогресса растут оптимальные и минимальные размеры предприятий в различных отраслях промышленности. Поэтому без ориентации на мировой рынок затрудняются оптимизация размеров фирмы и организация узкоспециализированных производств в наукоемких отраслях. В этих отраслях, выпускающих технически сложную и быстро морально устаревающую продукцию, невозможно «раскрутить» эффективное производство только на базе национального рынка. Даже таких емких рынков, как рынок ЕС, Японии, США.

В электронике технологические новации дают производителям решающие преимущества, обеспечивая снижение издержек и выпуск новой продукции. Конкуренция в этой отрасли острая. Издержки и цены на продукцию определяются огромными расходами на НИОКР.

В этой связи масштабы рынка очень существенны: при удвоении выпуска удельные затраты снижаются примерно на 25 - 30%. Экономия по масштабу в электронике может быть реализовано прежде всего при глобальном распространении продукции. Почти все фирмы в этой отрасли одновременно экспортеры и имеют филиалы в других странах.

Крайний пример глобальной отрасли – авиастроение. По причине очень высоких входных барьеров, огромных затрат на НИОКР отрасль может быть рентабельной только при глобальном распространении продукции.

Таким образом, международная (глобальная) конкуренция объективно обусловлена процессом развития международного разделения труда и других факторов производства в условных научно-технического прогресса.

Роль НТП в международной конкуренции проявляется прежде всего в появлении принципиально новых товаров на рынке («пионерные товары»); либо в появлении товаров, позволяющих удовлетворять потребности на более высоком уровне; либо в появлении товаров, доступных более широкому кругу покупателей, чем раньше. У предприятий, освоивших новые товары, в течение 5-10 лет темпы роста прибыли в 2 раза выше, чем у конкурентов, продолживших выпускать традиционные товары.

Формы глобальной конкуренции разнообразны и определяются быстрыми изменениями в производстве, науке и технологиях.

Существует межотраслевая и внутриотраслевая международная конкуренция. Однако это деление условно, так как сегодня происходит глубокая дифференциация отраслей, особенно наукоемких, и это усложняет анализ форм конкуренции.

Особые формы конкуренции возникают в связи с развитием МКП. В сфере международной конкуренции сегодня не принято применять динамит к конкуренту. Создание стратегических альянсов с конкурентами в форме соглашений, СП можно рассматривать как особые формы конкуренции. Кроме того, формами международной конкуренции следует считать международные слияния и поглощения. Хотя они не всегда являются «дружественными».

Центры международной конкуренции территориально концентрируется в регионах, где размещено наибольшее число современных предприятий и концентрируются основные экспортно-импортные товарные потоки.

Традиционно было принято считать, что сегодня существует 3 центра международной конкуренции: США, Японии, Западная Европа.

В последнее время появилось мнение, что быстро формируется 4-й центр, международной конкуренции – Китай. Думается, учитывая реалии современной мировой экономики, можно говорить и о Новых индустриальных странах как об одном из центров международной конкуренции.

Конкурентноспособность национальной экономики (К.Н.Э.).

Для оценки развития международной конкуренции необходимо определить понятие «конкурентоспособность». Критерии, характеристики, факторы конкурентоспособности на уровне фирмы, отрасли экономики в целом имеют свою специфику.

Конкурентоспособность фирмы – это способность длительное время работать с прибылью, проникающая под влиянием внутрифирменных и внешних факторов. Организация «Европейский форум по проблемам управления» определяет конкурентоспособность как «реальная и потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары их конкурентов».

Значительно сложнее определить понятие конкурентоспособность национальной экономики (К.Н.Э.). Сложность заключается в том, что в условиях рыночной экономики государство не наделено функцией управления конкурентоспособностью даже по отношению к отраслям (не говоря уже о фирмах). Государство не управляет конкурентоспособностью, а влияет на нее с помощью различных мер (законодательных, фискальных, монетарных). Поэтому понятие «К.Н.Э.» очень сложное, включающее экономические, научно-технические, организационные возможности и способности национальных фирм успешно конкурировать с зарубежными товарами и услугами. Но кроме этих явных факторов, на К.Н.Э. влияет вся система государственного и политического устройства страны, способность государства обеспечивать устойчивый экономический рост, высокую квалификацию рабочей силы, иначе говоря, иметь «конкурентоспособное общество».

Конкурентоспособность в обзорах Всемирного экономического форума определяется как способность конкретного государства создавать пропорционально больше богатств, чем его соперники на мировых рынках, а также как способность поддерживать устойчивые высокие темпы роста реального душевого дохода, измеряемого темпами роста валового внутреннего продукта в расчете на душу населения в постоянных ценах.

Оценку К.Н.Э. на Западе осуществляют многие научно–исследовательские организации, как региональные (Понятие К.Н.Э. определяется ими как «реальная и потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, изготавливать и сбывать товары которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов»). Для определения К.Н.Э. используются более 300 показателей и более 100 оценок международных экспертов. Данные анализа, как правило, группируются в 10 факторов:

экономический потенциал страны и темпы роста экономики;

эффективность промышленного производства;

уровень развития науки и техники, темпы освоения научно технических достижений;

участие в международном разделении труда;

динамичность и емкость внутреннего рынка;

гибкость финансовой системы;

воздействие государственного регулирования экономики;

уровень квалификации трудовых ресурсов;

обеспеченность трудовыми ресурсами;

социально – экономическая и внутриполитическая ситуация.

Положение стран в рейтинге конкурентоспособности WCY за период с 1995 по 1999 гг. представлено в таблице 25.

Уменьшение доминирующей роли США в мировой экономике в значительной степени было связано со снижением конкурентоспособности американского производства. К концу 80-х годов Япония стала выбиваться в лидеры по фактам конкурентоспособности. В этот же период к ней присоединились «новые индустриальные страны» Азии - Сингапур, Гонконг Тайвань. Однако к середине 90-х гг. США вновь выходят на лидирующие позиции в мире по конкурентоспособности. За ними вплотную идут Сингапур, Гонконг, Швейцария и др. Япония, которая ранее на протяжении многих лет занимала ведущие места в результате кризиса 90-х гг. откатилась на 16 место. Германия занимает 9 место. На 21 месте Франция. Существенный рывок в 90-е годы сделал Китай, поднявшись на 29 место. Россия занимала 47 место (см. таблицу 25).

Таблица 25.