- •Содержание

- •Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство Вопрос 1. Предмет курса «мировая экономика». Основные понятия.

- •Вопрос 2. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики.

- •Вопрос 3. Открытая экономика и факторы её развития.

- •Динамика внешнеторговой квоты в странах «большой семерки» (в%)[3]

- •Внешнеторговый оборот на душу населения

- •Вопрос 4. Классификация стран в мировой экономике.

- •Страны с высоким ввп на душу населения, 2004 г.

- •Страны с низкими доходами (43)

- •Страны с доходами ниже средних (55)

- •Страны с доходами выше средних (46)

- •Страны с высокими доходами (66)

- •1) Средняя ожидаемая продолжительность жизни людей.

- •2) Уровень образованности.

- •3) Реальная величина средних доходов жителей, рассчитываемая как отношение ввп/на душу в среднем по миру к ввп/на душу населения в данной стране.

- •Страны по сводным показателям развития человека[10]

- •Вопрос 5. Промышленно развитые, развивающиеся страны и страны переходной экономики.

- •Доля ведущих мировых центров в населении мира и ввп в начале XXI в.

- •Отраслевая структура ввп развитых стран (в %)

- •Динамика роста ввп развитых стран (в %)

- •1. Среди «стран семерки» доминируют сша.

- •2. Вторым центром экономической силы является Западная Европа.

- •1) Демократический корпоративизм.

- •2) Социально рыночная модель.

- •3. Третий центр международной конкуренции - Япония.

- •Доля развивающихся стран в мировом экспорте, %

- •Тема 2. Международный воспроизводственный процесс Вопрос 1. Ресурсы мировой экономики.

- •Мировые запасы и добыча некоторых видов минеральных ресурсов.

- •Объем добычи минерального сырья по годам (в млрд. Т.).

- •Страны с наибольшими запасами угля

- •Страны с наибольшими запасами нефти

- •Страны с наибольшими запасами природного газа

- •Страны с наибольшими запасами железной руды

- •Вопрос 2. Международное разделение труда (мрт), исторические этапы его развития. Факторы, влияющие на участие стран в мрт. Виды мрт. Показатели развития мрт.

- •Соотношение между секторами мировой экономики (в%)

- •Рейтинг стран по конкурентоспособности

- •Тема 3. Международная торговля Вопрос 1. Структура и тенденции развития международной торговли. Показатели международной торговли.

- •Динамика развития мировой торговли во второй половине хх – начале XXI вв.

- •Товарная структура мировой торговли

- •Распределение экспорта по группам стран

- •Участие стран в мировой торговле, в %

- •Вопрос 2. Теории мировой торговли.

- •Принцип абсолютного преимущества

- •Вопрос 3. Государственное регулирование международной торговли. Свобода торговли и протекционизм. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина. Эффективная ставка импортной пошлины.

- •Протекционизм.

- •Защита свободы торговли.

- •Защита свободы торговли.

- •Принципиальная схема таможенного тарифа

- •Экспортные пошлины;

- •Импортные пошлины;

- •Транзитные пошлины.

- •Вопрос 4. Нетарифные методы протекционизма.

- •Вопрос 5. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Внешнеторговое регулирование рф.

- •Тема 4. Валютные отношения в мировой экономике Вопрос 1. Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Европейская валютная система и ее особенности.

- •Состав «корзины» sdr, в %

- •Фиксированные валютные курсы.

- •Вопрос 2. Понятие национальной и иностранной валюты. Конвертируемость валюты.

- •Клиринг (рынок спот).

- •Страхование валютных рисков (хеджирование).

- •Валютная спекуляция.

- •Виды валютных курсов

- •Курс доллара, рублей за 1 доллар

- •Влияние изменений валютных курсов на относительные цены

- •Баланс Центрального банка при золотом стандарте

- •Вопрос 3. Факторы, определяющие валютные курсы.

- •Валютный курс, рублей за доллар

- •Вопрос 4. Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация.

- •Девальвация и ревальвация.

- •Денежно-кредитная политика.

- •Вопрос 5. Платежный баланс страны.

- •Тема 5. Международное движение капитала Вопрос 1. Причины, сущность и формы международного движения капитала (мдк).

- •Производительный (предпринимательский) капитал.

- •Ссудный капитал.

- •Вопрос 2. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры.

- •По видам:

- •По валюте займа:

- •По срокам:

- •По обеспеченности:

- •По форме предоставления кредита:

- •Вопрос 3. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.

- •Развитые страны:

- •Развивающиеся страны:

- •Страны с переходной экономикой:

- •Вопрос 4. Регулирование международного движения капитала.

- •Вопрос 5. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

- •Рост числа тнк

- •Рост числа тнк и числа филиалов

- •Отраслевая структура тнк

- •Классификация тнк по стране происхождения

- •Вопрос 6. Свободные экономические зоны. Последствия и тенденции международного движения капитала. Россия на мировом рынке капитала.

- •Экспортные промышленные зоны.

- •Внешняя задолженность России, в млрд. Долл.

- •Вывоз капитала из России

- •Иностранные инвестиции в Россию

- •Тема 6. Международный рынок рабочей силы. Международные миграции рабочей силы Вопрос 1. Международная миграция рабочей силы.

- •Вопрос 2. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы. Россия на мировом рынке труда.

- •Распределение численности российских граждан за рубежом на 2000 г.

- •Распределение российских граждан за рубежом по уровню образования

- •Тема 7. Интеграционные процессы в мировой экономике Вопрос 1. Теоретические основы интеграционных процессов.

- •Интеграционные группировки стран

- •Вопрос 2. Формы международной экономической интеграции.

- •Формы интеграционных группировок20

- •Тема 8. Глобальные проблемы в мировой экономике Вопрос 1. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем.

- •Проблемы бедности и отсталости.

- •Проблема роста населения (демографическая проблема).

- •Слаборазвитость.

- •Экологическая проблема.

- •Проблема природных ресурсов.

- •Продовольственная проблема.

- •Вопрос 2. Глобализация мировой экономики.

- •Глобальная локализация.

- •Заключение

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

Тема 2. Международный воспроизводственный процесс Вопрос 1. Ресурсы мировой экономики.

Определение природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.

Мировая экономика базируется на использовании многообразных природных ресурсов. Природными ресурсами называют ту часть природной среды, которая используется (или планируется к использованию) в экономической деятельности.

Важнейшим показателем, характеризующим наличие и использование природных ресурсов, является ресурсообеспеченность. Ее можно выразить в двух показателях:

![]()

![]()

В

показателе

![]()

![]()

![]() объем

запаса, отнесенный к объему добычи, в

частном дает количество лет, на которые

хватит этого ресурса. Например, мировой

запас нефти (разведанный запас) составляет

140 млрд. т., что, при уровне добычи 3,6 млрд.

т. в год дает нам ресурсообеспеченность

в 38,9 лет (без учета роста добычи). Правда,

необходимо добавить, что общегеологические

запасы нефти (включая прогнозные)

оцениваются в 500 млрд. т. В этом случае

будет

составлять 138,9 лет.

объем

запаса, отнесенный к объему добычи, в

частном дает количество лет, на которые

хватит этого ресурса. Например, мировой

запас нефти (разведанный запас) составляет

140 млрд. т., что, при уровне добычи 3,6 млрд.

т. в год дает нам ресурсообеспеченность

в 38,9 лет (без учета роста добычи). Правда,

необходимо добавить, что общегеологические

запасы нефти (включая прогнозные)

оцениваются в 500 млрд. т. В этом случае

будет

составлять 138,9 лет.

По различным оценкам (разведанные запасы), угля должно хватить на 600 лет, природного газа – на 50 лет, урана – на 30 лет. Иными словами, почти все виды минерального топлива могут закончиться довольно быстро, а с учетом постоянно растущего потребления этот срок может быть обозначен как начало XXII века. Истощение нефтяных и газовых месторождений сделает уголь главным и единственным видом топлива, что, несомненно, приведет к его гораздо более быстрому использованию.

Второй

показатель,

![]()

![]()

![]() ,

может быть представлен как:

,

может быть представлен как:

![]()

![]()

![]()

Данный показатель в большей степени используется для оценки возобновляемых ресурсов (лес, вода, пашня).

Главной проблемой мировой экономики сегодня является неодинаковая наделенность стран природными ресурсами и растущие масштабы их использования.

Классификации природных ресурсов.

Наиболее простая классификация природных ресурсов – по видам. Она включает:

Минеральные (ископаемые) ресурсы (нефть, газ, уголь, руды, нерудные полезные ископаемые).

Земельные ресурсы.

Водные ресурсы.

Растительные ресурсы (лес).

Биологические ресурсы (животные, рыбы).

Солнечная энергия.

Энергия ветра.

Энергия приливов и отливов.

Геотермальная энергия (гейзеры).

В рамках этой классификации уместно отметить, что существуют также комплексные виды ресурсов, например, ресурсы Мирового Океана, которые включают и минеральные, и биологические, и такой специфический вид как приливы и отливы. Комплексным также будет и выделение энергетических ресурсов – ясно, что перед нами не отдельный вид, а именно комплекс ресурсов.

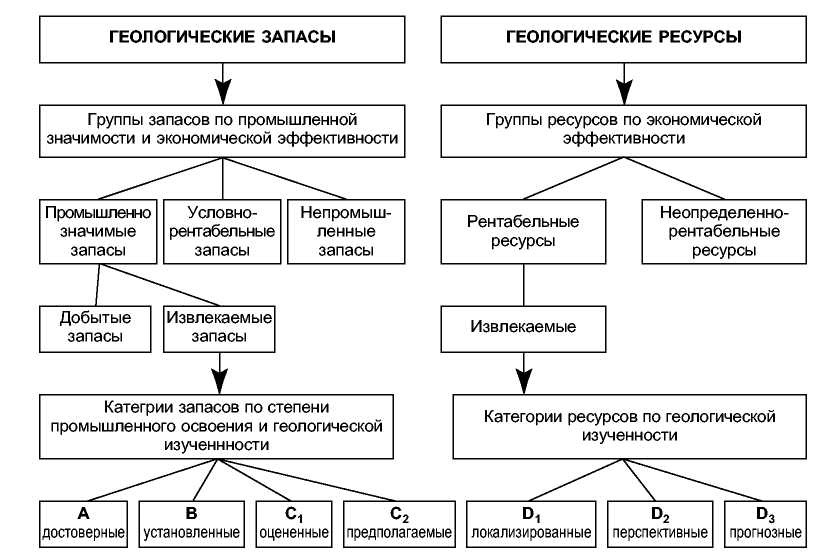

Вторая классификация подразделяет ресурсы по степени их разведанности на две группы (см. рисунок 1.):

Рис. 1. Природные ресурсы по степени разведанности

Как видно, разведанные ресурсы подразделяются на 4 подгруппы: А = детально разведанные, с четко определенными границами; В = ресурсы с примерно очерченными границами; С1 – разведанные в общих чертах, с запасами, определенными путем экстраполяции; С2 – предварительно оцененные, по единичным пробам и образцам. Что касается прогнозных (потенциальных) ресурсов, то они оцениваются приблизительно, экспертным путем, по данным, например, космической аэрофотосъемки.

В западной литературе и практике используется несколько иная классификация по тому же основанию. В ней, в составе разведанных ресурсов, различают ресурсы достоверные (точно измеренные) и вероятные (на основе сведений, полученных по данным горных работ за пределами измеренного месторождения), и вторую группу – возможные ресурсы (предполагаемые, выведенные на основе общегеологических данных. В США они обозначаются как измеренные, показанные и предполагаемые. Нетрудно увидеть, что, при разнице методик оценки, суть остается неизменной.

Данная классификация применяется, главным образом, для оценки минеральных ресурсов.

Третью классификацию можно назвать экономической. Она подразделяет природные ресурсы на две группы: балансовые (ресурсы, которые используются, или использование которых экономически целесообразно и планируется в ближайшее время) и забалансовые (ресурсы, которые не используются, и использование которых в ближайшее время экономически нецелесообразно. Так, например, к категории забалансовых ресурсов относят Тунгусский и Ленский каменноугольные бассейны России, в которых содержится основной запас мировых общегеологических ресурсов.

В декабре 2005 г. Минприроды России приняло новую классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов, которая будет введена в действие с 1 января 2009 г. Необходимость принятия новой классификации в России назрела давно — с установлением рыночных отношений в недропользовании. Требовались новые принципы оценки запасов, в первую очередь с экономической точки зрения, которые позволили бы определить стоимостную оценку месторождений нефти и газа. С 2001 г. действует временная классификация, которая практически дублирует утвержденную еще в 1983 году классификацию запасов и ресурсов нефти и газа СССР и не учитывает многих вопросов оценки запасов в современных условиях недропользования.

Новая классификация месторождений нефти и газа позволит провести дифференциацию запасов не только по степени геологической изученности, но и по экономической эффективности и степени промышленного освоения, что имеет принципиальное значение в рыночных условиях. При этом в новой классификации учтены мировой опыт и знания в области оценки запасов и ресурсов Новая классификация гармонизирована с рамочной классификацией ООН и международной системой SPE/WPG/AAPG, что важно нефтегазовым компаниям с точки зрения капитализации — для присутствия на мировых фондовых рынках, оценки инвестиционных проектов и привлечения заемных финансовых средств.

В основу новой российской классификации были положены те же признаки запасов углеводородов, которые были использованы при составлении рамочной классификации (РК) ООН:

экономическая эффективность освоения;

степень промышленного освоения;

степень геологической изученности.

В отечественную классификацию впервые вводится понятие экономической эффективности. Критериями выделения групп запасов являются промышленная значимость месторождения и величина чистого дисконтированного дохода, определяемого по прогнозируемым показателям разработки при фиксированных нормах дисконта. Критерием выделения групп ресурсов является величина ожидаемой стоимости запасов.

Геологические запасы — то количество нефти, горючих газов и содержащихся в них попутных компонентов, которое находится в недрах в изученных бурением залежах. Запасы нефти и газов подсчитываются раздельно по результатам геологоразведочных работ и разработки месторождений. Объектом подсчета запасов являются открытые залежи (части залежей) с доказанной промышленной нефтегазоносностью.

Геологические ресурсы — то количество нефти, горючих газов и попутных компонентов, которое содержится в невскрытых бурением ловушках, нефтегазоносных или перспективных нефтегазоносных пластах, горизонтах или комплексах. Ресурсы нефти и газов оцениваются раздельно в пределах нефтегазоносных провинций, областей, районов, зон, площадей и отдельных ловушек. Объектом оценки ресурсов являются скопления нефти, горючих газов в нефтегазоносных комплексах, горизонтах и ловушках, наличие которых в недрах прогнозируется по результатам геологических, геофизических и геохимических исследований.

Извлекаемые запасы — часть геологических запасов, извлечение которых из недр на дату подсчета экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном использовании современных технических средств и технологий добычи с учетом соблюдения требований по охране недр и окружающей среды.

Запасы нефти, газа и содержащихся в них компонентов по степени экономической эффективности и возможности их промышленного освоения и использования подразделяются на две группы, подлежащие раздельному подсчету и учету, — промышленно-значимые и непромышленные.

В свою очередь промышленно-значимые запасы подразделяются на нормально-рентабельные и условно-рентабельные. К нормально-рентабельным относятся такие месторождения (залежи) нефти и газа, вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при использовании техники и технологий добычи и переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды.

Запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам не обеспечивает приемлемую эффективность в условиях конкурентного рынка из-за низких технико-экономических показателей, но освоение которых становится экономически возможным при изменении цен на нефть и газ или появлении новых оптимальных рынков сбыта и новых технологий, считаются условно-рентабельными. В промышленно-значимых запасах выделяются извлекаемые запасы (рисунок 2).

Рис. 2. Схема отнесения запасов и ресурсов

К непромышленным запасам относятся запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки экономически нецелесообразно либо технически или технологически невозможно. В данную группу входят запасы нефти и горючих газов месторождений (залежей), которые экономически нерентабельны для освоения на современном этапе, а также законсервированные месторождения, месторождения, расположенные в пределах водоохранных зон, населенных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, и месторождения, значительно удаленные от транспортных путей и территорий с развитой инфраструктурой нефтедобычи.

Ресурсы по экономической эффективности подразделяются на рентабельные и неопределенно-рентабельные. К первым относятся ресурсы, имеющие положительную предварительно (или экспертно) ожидаемую стоимость запасов. В рентабельных ресурсах выделяются извлекаемые ресурсы, к которым относятся такие ресурсы, извлечение которых экономически эффективно на дату оценки. К неопределенно-рентабельным относятся ресурсы, имеющие на дату оценки неопределенную ожидаемую стоимость запасов; извлекаемые ресурсы не выделяются.

Запасы нефти и горючих газов по геологической изученности и степени промышленного освоения подразделяются на следующие категории:

А (достоверные) — разрабатываемые запасы залежи или ее части, разбуренной эксплуатационной сеткой скважин в соответствии с проектным документом на разработку;

В (установленные) — запасы разведанной, подготовленной к разработке залежи (или ее части), изученной сейсморазведкой или иными высокоточными методами и разбуренной поисковыми, оценочными, разведочными и опережающими эксплуатационными скважинами, давшими промышленные притоки нефти или газа;

С1 (оцененные) — запасы части залежи, изученной достоверной сейсморазведкой или иными высокоточными методами в зоне возможного дренирования неопробованных скважин и примыкающие к запасам категорий А и В при условии, что имеющаяся геолого-геофизическая информация с высокой степенью вероятности указывает на промышленную продуктивность вскрытого пласта в данной части залежи;

С2 (предполагаемые) — запасы в неизученных бурением частях залежи и в зоне дренирования транзитных неопробованных скважин. Знания о геолого-промысловых параметрах залежи принимаются по аналогии с изученной частью залежи, а в случае необходимости, с залежами аналогичного строения в пределах данного нефтегазоносного региона.

Ресурсы нефти и горючих газов по геологической изученности подразделяются на следующие категории:

D1 (локализованные) — ресурсы нефти и горючих газов возможно продуктивных пластов в выявленных и подготовленных к бурению ловушках;

D2 (перспективные) — ресурсы нефти и горючих газов литологостратиграфических комплексов и горизонтов с доказанной промышленной нефтегазоносностью в пределах крупных региональных структур;

D3 (прогнозные) — ресурсы нефти и газа литологостратиграфических комплексов, оцениваемые в пределах крупных региональных структур, промышленная нефтегазоносность которых еще не доказана.

Принятый документ классифицирует также месторождения. Так, по величине извлекаемых запасов месторождения углеводородов подразделяются на:

уникальные (более 300 млн. тонн нефти, 500 млрд. м3 газа);

крупные (от 30 млн. до 300 млн. тонн нефти, от 30 млрд. до 500 млрд. м3 газа);

средние (от 3 млн. до 30 млн. тонн нефти, от 3 млрд. до 30 млрд. м3 газа);

мелкие (от 1 млн. до 3 млн. тонн нефти, от 1 млрд. до 3 млрд. м3 газа);

очень мелкие (менее 1 млн. тонн нефти, менее 1 млрд. м3 газа).

Более детально по сравнению с временной классификацией проведено подразделение мелких месторождений. Если в классификации 1983 года мелкими считались месторождения с запасами менее 10 млн. тонн нефти, менее 10 млрд. м3 газа (в документе от 2001 г. эту границу подняли еще выше), то теперь группа мелких и очень мелких месторождений более соответствует мировой практике.

По сложности геологического строения выделяются залежи простого, сложного и очень сложного строения. К простым относятся однофазные залежи, связанные с ненарушенными или слабонарушенными структурами, продуктивные пласты характеризуются выдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и разрезу.

Залежи сложного строения — одно- и двухфазные залежи, характеризующиеся невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов по площади и разрезу или наличием литологических замещений коллекторов непроницаемыми породами, либо тектонических нарушений.

Залежи очень сложного строения — одно- и двухфазные залежи, характеризующиеся как наличием литологических замещений или тектонических нарушений, так и невыдержанностью толщин и коллекторских свойств продуктивных пластов, а также залежи сложного строения с тяжелыми нефтями (рисунок 3).

Рис. 3. Геологические запасы и ресурсы

Наконец, еще одна классификация подразделяет природные ресурсы по исчерпаемости (рисунок 4).

Рис. 4. Классификация ресурсов по исчерпаемости

Краткая характеристика основных видов природных ресурсов.

Минеральные ресурсы.

Мировые запасы некоторых видов минеральных ресурсов приведены в таблице.

Таблица 19.