- •1.Понятие метода и методики анализа. Характеристики методики.

- •2.Физ. Основы рефрактометрического метода. Коэффициент преломления.

- •3. Дисперсия показателя преломления. Зависимость показателей преломления от температуры, давления. Мольная рефракция.

- •4. Принцип действия рефрактометра Аббе.

- •5. Принцип действия рефрактометра Пульфриха.

- •6. Рефрактометр автоматический непрерывный.

- •7. Применение рефрактометрии для идентификации в-ва и контроля качества.

- •8. Физ. Основы поляриметрического метода.

- •9. Типы оптической активности.

- •10. Зависимость угла вращения плоскости поляризации от строения в-ва

- •11. Спекрополяриметрический метод.

- •12. Принцип действия кругового поляриметра. Схема прибора.

- •13. Устройство клиновых поляриметров.

- •14. Применение поляриметрии и спектрополяриметрии.

- •15. Физ. Основы нефелометрии и турбидиметрии. Рассеяние и поглощение света.

- •16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

- •17. Приборы нефелометрического анализа.

- •18. Приборы турбидиметрического анализа.

- •19. Применение нефелометрии и турбидиметрии.

- •20. Основные характеристики электромагнитного излучения. Классификация методов спектрального анализа.

- •21.Физ. Основы спектрального анализа.

- •22. Схемы энергетических переходов в атомах.

- •23. Схемы энергетических переходов в молекулах.

- •24. Способы атомизации вещества и возбуждения атомов в атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •25. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в пламенной атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •26. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в дуговой и искровой атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •27. Условия и механизм атомизации и возбуждения в-ва в атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.

- •28. Вид и основные характеристики спектров атомной эмиссии. Зависимость вида спектра от природы элемента и способа его возбуждения.

- •29. Блок-схема и функции основных узлов атомно-эмиссионного спектрометра. Основные характеристики атомно-эмиссионных спектрометров.

- •30. Устройство и принцип действия трехтрубчатого плазмотрона для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой.

- •31. Способы выделения аналитических спектральных линий элементов из полихроматического излучения анализируемого образца. Схема и принцип действия монохроматора дисперсионного типа.

- •32. Типы детекторов атомно-эмиссионных спектрометров. Принцип их действия.

- •33. Достоинства и недостатки фотографической регистрации спектров атомной эмиссии.

- •34. Структура таблиц характеристических спектров элементов и атласов спектров.

- •35. Основы качественного атомно-эмиссионного анализа. Определение длин волн характеристических спектральных линий элементов.

- •36. Качественная идентификация спектральных линий в спектрах атомной эмиссии.

- •37. Определение интенсивности спектральной линии элемента при фотографической регистрации спектра.

- •38. Полуколичественный метод сравнения в атомно-эмиссионном анализе.

- •39. Полуколичественный метод гомологических пар в атомно-эмиссионном анализе.

- •40. Полуколичественный метод появления и усиления спектральных линий в атомно-эмиссионном анализе. Уравнение Ломакина-Шейбе.

- •41.Методы точного количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием стандартов.

- •42. Метод добавок в количественном атомно-эмиссионном анализе.

- •43. Основы, преимущества и недостатки количественного атомно-эмиссионного анализа с использованием фотоэлектрического детектирования.

- •44. Аналитические характеристики и применение атомно-эмиссионной спектроскопии.

- •45. Физические основы рентгеноспектрального анализа.

- •46. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.

- •47. Схема возбуждения и испускания рентгеновских спектральных линий. Критический край поглощения.

- •48. Система обозначения характеристических рентгеновских спектральных линий. Серии рентгеновских спектральных линий.

- •49. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Принцип действия рентгеновской трубки.

- •50. Диспергирующие и детектирующие устройства рентгеновских спектрометров.

- •51. Основы качественного и количественного рентгеноспектрального анализа.

- •52. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-эмиссионного анализа.

- •53. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-флуоресцентного анализа.

- •54. Схема проведения, достоинства и недостатки рентгено-абсорбционного анализа.

- •56.Хромофорные и ауксохромные группы. Гисохромный и битохромный сдвиг. Гипо- и гипехромный эффекты.

- •57.Вид и основные характеристики молекулярных спектров поглощения уф- и видимого диапазона.

- •58.Приборы для проведения фото- и спектрофотометрического анализа. Оптическая схема фотоэлектроколориметра.

- •59.Основные положения количественного фотометрического анализа.

- •60.Типы отклонений закона светопоглощения от линейности и их причины.

- •61.Метод Фирордта.

- •62.Метод Аллена.

- •63.Аналитические применения фотометрии.

- •64.Физические основы ик-спектроскопии. Типы колебаний в молекулах. Зависимость положения спектральной полосы поглощения от типа колебаний, вида атомов и др. Особенностей строения молекул.

- •65 Скелетные колебания и колебания характеристических групп.

- •66.Типичный вид ик - спектра сложного органического вещества. Основные характеристики ик - спектров.

- •67.Подготовка образцов в ик - спектроскопии.

- •68.Особенности конструкции ик - спектрометров.

- •69 Порядок идентификации веществ по их ик- спектрам.

- •70.Использование ик-спектроскопии для определения молекулярной структуры неизвестного вещества.

- •71.Использование ик-спектроскопии для количественного анализа и анализа смеси веществ.

- •72.Физические основы люминесцентного метода. Виды люминесценции и способы ее возбуждения.

- •73. Флуоресценция и фосфоресценция.

- •74.Схема возбуждения и эмиссии люминесцентного излучения.

- •75. Взаимосвязь спектров поглощения и люминесценции. Правило Стокса, закон Стокса-Ломмеля.

- •76. Квантовый и энергетический выход люминесценции. Закон Вавилова.

- •77 Вид спектров люминесценции и их основные характеристики.

- •78. Зависимость интенсивности люминесценции от конц. Люминесцируемого вещества, температуры, рН, примесей.

- •79. Гашение флуоресценции

- •80.Прямой флуоресцентный анализ.

- •81. Косвенный флуоресцентный анализ.

- •82Аппаратура и практическое применение люминесцентного анализа.

- •83 Схема и принцип действия фотометра люминесцентного.

16. Основные требования к химическим реакциям и условия их проведения.

Нефелометрический и турбидиметрический анализы могут быть применены для исследования процессов, в основе которых лежат химические реакции, сопровождающиеся осаждением продуктов. Основные требования к этим реакциям:

получаемые осадки должны быть практически нерастворимыми, т.к. при турбидиметрических и нефелометрических исследованиях обычно применяют сильно разбавленные растворы;

получаемые осадки должны находиться и виде взвеси (cуспензии) с воспроизводимыми размерами частиц и, следовательно воспроизводимыми оптическими свойствами;

3)получаемые взвеси должны быть стойкими во времени, т.е. должны оседать в течение достаточно длительного времени.

На оптические размеры частиц и оптические свойства суспензии оказывают влияние следующие факторы:

1)концентрация ионов, образующих осадок;

2)соотношение между концентрациями смешиваемых растворов;

3) порядок смешивания растворов;

4)скорость смешивания;

5)время, необходимое для получения максимальной мутности;

6) стабильность дисперсии;

7) присутствие посторонних электролитов;

8) присутствие неэлектролитов;

9) температура;

10)наличие защитных коллоидов (крахмал, желатин, агар-агар).

Таким образом, необходимым и обязательным условием проведения турбидиметрических и нефелометрических анализов является изучение влияния всех этих факторов и жесткая стандартизация условий подготовки веществ к нефелометрическим и турбидиметрическим измерениям.

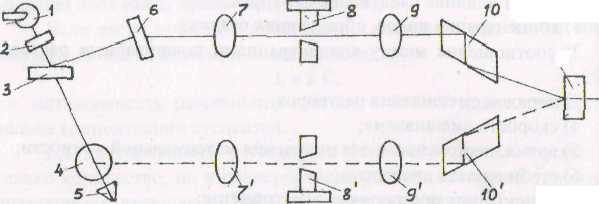

17. Приборы нефелометрического анализа.

Нефелометрические определения проводятся в нефелометре НФM, действие которого основано на принципе уравнивания при визуальном наблюдении двух световых потоков: одного - от рассеивающей взвеси, другого - от матового или молочного стеклянного рассеивателя прибора. Уравнивание потоков производится с помощью измерительных диафрагм.

Световой поток от электрической лампы 1 проходит сквозь светофильтр 2 и попадает на стеклянную пластинку 3. Часть светового потока отражается от этой пластинки и попадает на стеклянный рассеиватель. 6, а часть этого потока попадает в кювету 4,

заполненную исследуемым раствором. Световой поток, выходящий из кюветы, гасится в ловушке света 5. Часть света, отраженная частицами, находящимися в растворе, проходит через линзу 7, уравнительную диафрагму 8', линзу 9' и при помощи ромбической призмы 10' направляется через светофильтр 11 в окуляр 12, освещая одну половину оптического ноля. Световой поток от рассеивателя 6 проходит такой же путь через линзу 7, уравнительную диафрагму 8, линзу 9, ромбическую призму 10, светофильтр 11 и попадает в окуляр 12, освещая вторую половину оптического поля.

При проведении нефелометрического измерения исследуемый раствор наливают в кювету 4, устанавливают барабаны уравнительных диафрагм 8 и 8', изменяя размеры их щелей. Проделав подобные измерения для ряда растворов, содержащих определенные концентрации исследуемого вещества, строят калибровочный график зависимости показаний уравнительной диафрагмы от концентрации растворов. Используя этот график, по показаниям уравнительной диафрагмы определяют концентрацию анализируемого раствора .

Ошибка при проведении нефелометрических измерений достигает 10-15% и складывается из ошибки проведения самого измерена и ошибки при подготовке раствора к анализу.

Нефеломечрический метод анализа применяется довольно редко из-за трудности получения стабильных взвесей с постоянным размером частиц.