- •Раздел 2

- •1.1. Основные уравнения одномерного движения

- •Уравнение состояния

- •Уравнение неразрывности

- •Уравнение количества движения

- •1.2. Газодинамические характеристики лопаточных венцов

- •1.3. Треугольники скоростей

- •Из рассмотренных треугольников скоростей вытекают следующие очевидные соотношения:

- •2. Тепловой расчет осевой турбинной ступени

- •2.1. Рабочий процесс в соплах, его построение в I - s – диаграмме и определение скоростей

- •2.2. Процесс в рабочих лопатках, его построение

- •2.3. Определение проходных площадей и высот облопачивания

- •3. Лопаточный коэффициент полезного действия

- •3.1. Вводные замечания и определения

- •3.2. Лопаточный кпд чисто осевой активной

- •Анализ формулы Банки

- •3.3. Лопаточный кпд турбинной ступени в общем случае

- •4. Ступени с колесами скорости

- •4.1. Назначение и устройство колес скорости

- •4.2. Рабочий процесс в колесах скорости

- •Основные характеристики ступеней

- •4.3. Некоторые практические данные по колесам скорости

- •Типовая комбинация кс-1а

- •5.1. Нерасчетные режимы работы одиночных ступеней

- •Ступени с малыми дозвуковыми скоростями

- •5.2. Нерасчетные режимы ступеней паровой турбины при работе их в составе отсека

- •Оглавление

3.3. Лопаточный кпд турбинной ступени в общем случае

Ступени

с

![]() ,

но

при

,

но

при

К

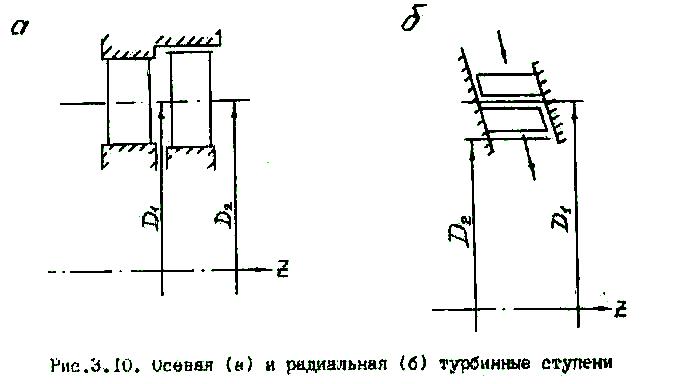

подобным ступеням относятся не только

осевые, но также и чисто радиальные

(рис. 3.10), если отношение

![]() мало отличается от единицы:

мало отличается от единицы:

0,95…1,05.

Заметим,

что в общем случае отношение

,

характеризующее

степень радиальности течения, является

определяющим параметром. При одномерной

постановке задачи в случае осевых

ступеней оно, так же как отношение

![]() ,

не влияет на решение. Для радиально-осевых

и радиальных ступеней не учитывать его

нельзя.

,

не влияет на решение. Для радиально-осевых

и радиальных ступеней не учитывать его

нельзя.

Для определения кпд ступени при произвольной степени реактивности может быть выведена общая формула, подобно тому, как была получена формула Банки. Однако для анализа работы ступени более наглядным является расчет по треугольникам скоростей. Как отмечено выше (см. разд.3.1), при рассмотрении взаимосвязи степени реактивности , отношения и отношения площадей , треугольники скоростей полностью определяются значениями , , , , и .

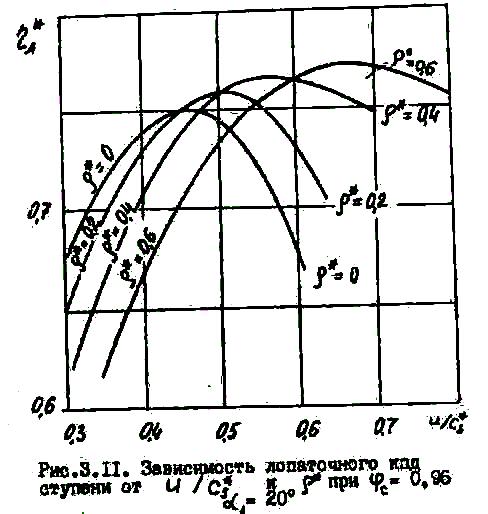

На рис.3.11 представлены графики зависимостей = ( )*=сonst, которые построены для разных по данным такого расчета на ЭВМ при значениях и , определенных по геометрическим параметрам ступеней ЦВД, и приведенным в разд.1.2 обобщенным зависимостям для профильных и концевых потерь (1.24).

Из этих графиков видно:

- параболический характер зависимости = ( ) сохраняется и в общем случае;

- величина слабо влияет на абсолютное значение ( )max, которое несколько возрастает с увеличением ;

- значение ( )опт, при котором достигается значение ( )max, становится больше по мере увеличения .

При >0, как и в случае =0, ( )опт лишь незначительно превышает значение ( ).

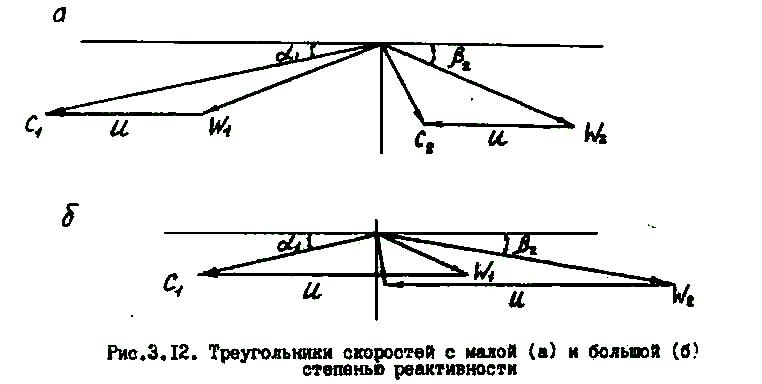

Поэтому для объяснения роста ( )опт с увеличением можно рассматривать условие сохранения осевого выхода потока. На рис.З.12 показаны треугольники скоростей, построенные для малого и большого значений степени реактивности при одинаковых и .

В случае большой скорость больше, а угол меньше, чем при малой . Поэтому для того, чтобы выход из ступени был осевым, при большой степени реактивности требуется большая окружная скорость и, следовательно, большее значение .

Здесь

мы полагаем, что

![]() ,

,

![]() ,

хотя, конечно, тот же результат был бы,

если принять, что

,

хотя, конечно, тот же результат был бы,

если принять, что

![]() ,

,

![]() .

Для выбора (

)опт

в зависимости от

может

быть использована следующая

приближенная формула:

.

Для выбора (

)опт

в зависимости от

может

быть использована следующая

приближенная формула:

![]() .

.

Для

ступеней, работающих без использования

выходной скорости, зависимость

=

(

)

аналогична той, которая проявлялась в

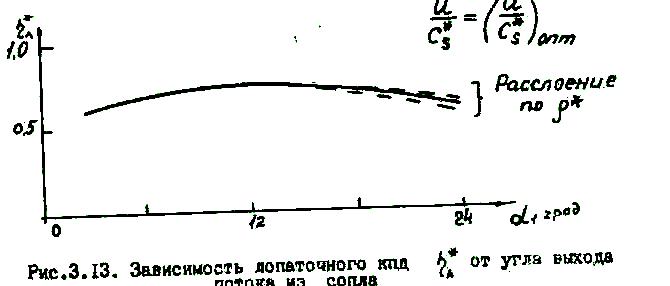

формуле Банки. Как видно из рис.3.13,

оптимальное значение

,

соответствующее

=![]() ,

имеет порядок

,

имеет порядок

![]() .

Падение

при меньших

вызывается увеличением потерь энергии

в соплах и в рабочих лопатках; при больших

- увеличением потерь с выходной

скоростью; при

12° начинается расслоение графиков

=

(

)

по величинам степени реактивности

.

.

Падение

при меньших

вызывается увеличением потерь энергии

в соплах и в рабочих лопатках; при больших

- увеличением потерь с выходной

скоростью; при

12° начинается расслоение графиков

=

(

)

по величинам степени реактивности

.

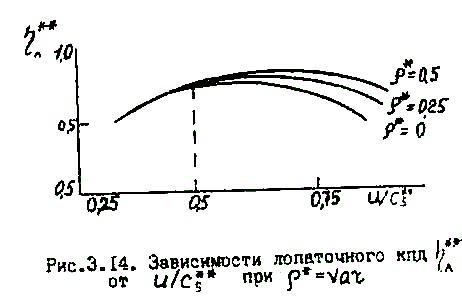

По аналогии с тем, как было сделано для чисто активной ступени, исходя из выражений (3.10) и (3.8) на рис.3.14 представлены зависимости = ( ; ).

Из графиков следует:

- примерно до =0,5 влияние степени реактивности на кпд почти не сказывается;

- при больших вплоть до 0,8 кпд меняется слабо:

![]() .

.

В

диапазоне

=0…0,5

![]() 0,6…0,8.

В заводской практике обычно используют

меньшие значения

,

при которых

примерно совпадает с направлением

осевого выхода.

0,6…0,8.

В заводской практике обычно используют

меньшие значения

,

при которых

примерно совпадает с направлением

осевого выхода.

Ступени, выходная скорость рабочей среды из которых меняется с изменением режима работы, имеют увеличенный кпд , особенно в тех областях изменения , где велики потери с выходной скоростью. Поэтому большие степени реактивности применяются в ступенях, которые могут работать при переменных .

Еще раз подчеркнем, что кпд рационален для ступеней, выходная скорость которых не используется, кпд - для ступеней, работающих в группе с использованием выходной скорости.

Следует различать физический смысл характерных величин при построении зависимости = ( ):

![]() -

значение

,

при котором вектор скорости

;

-

значение

,

при котором вектор скорости

;

![]() -

значение

,

при котором имеет

место

максимум кпд

;

-

значение

,

при котором имеет

место

максимум кпд

;

![]() -

оптимальное

значение

соответствующее

максимуму кпд

.

-

оптимальное

значение

соответствующее

максимуму кпд

.

Очевидно, величина , является оптимальной для ступеней, работающих в группе.

Заметим,

что вопрос о выборе технико-экономического

значения

![]() ,

отличающегося в принципе от

,

будет рассмотрен далее, при изложении

материалов об отсеках ступеней.

,

отличающегося в принципе от

,

будет рассмотрен далее, при изложении

материалов об отсеках ступеней.

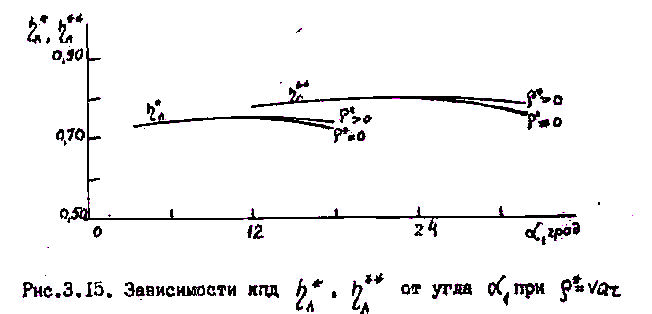

Для ступеней, работающих с использованием выходной скорости и , значение , как видно на рис.3.15, увеличено по сравнению с его значением для одиночной ступени. Соответственно, > во всем представленном диапазоне изменения .

В первом

приближении можно считать, что

![]() +(3…6)%.

+(3…6)%.

Ступень

с

и

![]() (радиально

- осевая ступень)

(радиально

- осевая ступень)

До сих пор нами рассматривались чисто осевые ступени, средние диаметры которых перед рабочим венцом и за ним были одинаковы и поэтому окружные скорости в этих сечениях были равны: .

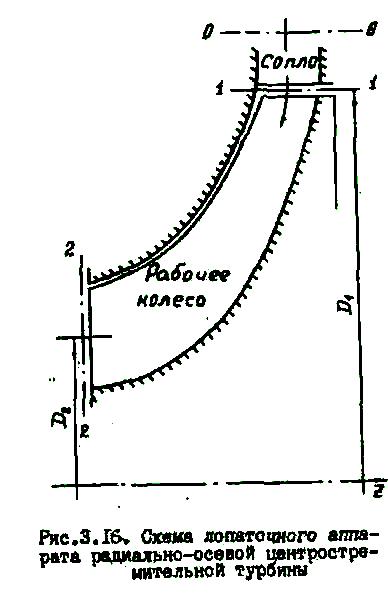

В турбиностроении широко применяются турбинные ступени другого типа, в рабочих колесах которых течение является осерадиальным (сечение лопаточного канала в меридиональной плоскости представлено на рис.3.16). Для подобных неосевых ступеней отношение , существенно отличается от единицы, а окружные скорости и - друг от друга.

Не останавливаясь на выводах аналитических выражений, определяющих зависимости кпд и в функции геометрических и режимных параметров, рассмотрим лишь физические стороны рабочего процесса радиально-осевой ступени.

Для радиально-осевой ступени относительная скорость выхода потока из рабочего венца при изоэнтропическом процессе

![]() .

(3.21)

.

(3.21)

Радиально-осевая

ступень может быть центробежной

(рабочее тело удаляется от оси вращения)

и центростремительной (рабочее тело

движется от периферии к оси вращения).

При прочих равных условиях, как видно

из формулы (3.21), работа кориолисовых

сил, определяемая разностью

![]() ,

в центробежной ступени приводи к

увеличению, а в центростремительной

- к уменьшению скорости

,

в центробежной ступени приводи к

увеличению, а в центростремительной

- к уменьшению скорости

![]() по сравнению с осевой ступенью.

по сравнению с осевой ступенью.

Это значит, что

- уровень относительных скоростей в центростремительной ступени будет значительно меньше, чем в центробежной, в связи с чем, в первую очередь, кпд центростремительной ступени оказывается выше, чем центробежной;

- при одинаковых окружных скоростях в центростремительной ступени реализуется больший изоэнтропический перепад энтальпий, чем в центробежной.

Отмеченные положительные качества обуславливают преимущественное применение центростремительных ступеней, например, в приводах вспомогательных механизмов, в газовых турбинах малой мощности, турбодетандерах и т.п. Однако область применения центростремительных турбин ограничена трудностями использования их при больших объемных расходах рабочей среды даже в двухпоточных радиадьно-осевых ступенях. В стационарных ПТУ нашли применение центробежные ступени и турбины, турбины типа «Юнгстрем», центростремительные типа «Сименс».

Возвращаясь

к формуле (3.21), следует отметить, что ее

подкоренное выражение не может быть

отрицательным, так как

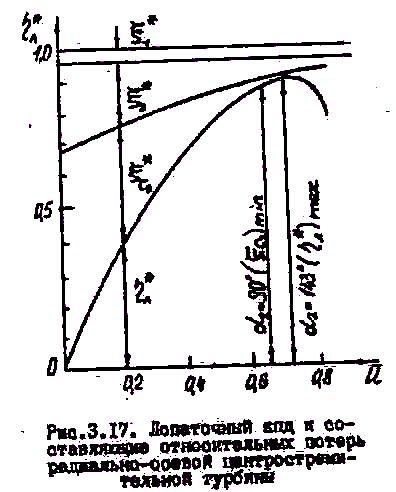

>0.

Необходима проверка внутреннего контура

ступени с тем, чтобы это условие

выполнялось во всех его цилиндрических

сечениях. В случае нарушения условия

>0,

например, с изменением числа, оборотов

ротора, в части рабочего колеса возникают

обратные токи, и ступень становится

неработоспособной. При конкретных

это условие ограничивает

![]() ступени, что видно из зависимости

=

(

ступени, что видно из зависимости

=

(![]() ),

представленной на рис.3.17

),

представленной на рис.3.17

![]() .

Так же показано изменение отдельных

составляющих потерь в ступени в функции

.

В рассматриваемом конкретном примере

.

Так же показано изменение отдельных

составляющих потерь в ступени в функции

.

В рассматриваемом конкретном примере

![]() =0,82.

Если

может

возрастать до величены

,

то

стремится

к нулю, поскольку и

также стремится к нулю, однако на таких

режимах работа ступени становится

невозможной. Максимальное значение

=

=0,82.

Если

может

возрастать до величены

,

то

стремится

к нулю, поскольку и

также стремится к нулю, однако на таких

режимах работа ступени становится

невозможной. Максимальное значение

=![]() достигается при

<

,

достигается при

<

,

![]() 0

и

0

и

![]() 90.

90.

Как

показали расчеты, при одинаковых углах

,

и

коэффициентах

![]() для центростремительной ступени с

=

0,5 и

для центростремительной ступени с

=

0,5 и

![]() =0,85

величины

меньше на 10-15%

(относительных), а

вдвое

меньше, чем для осевой ступени с

=

0,95.

=0,85

величины

меньше на 10-15%

(относительных), а

вдвое

меньше, чем для осевой ступени с

=

0,95.

Напомним,

что на зависимости, представленной на

рис.3.17, каждому значению

соответствует

своя ступень. Для ориентировочных оценок

оптимальных значений

![]() и

и

![]() можно

использовать выражения, приведенные

ниже:

можно

использовать выражения, приведенные

ниже:

![]() ,

,

.

.

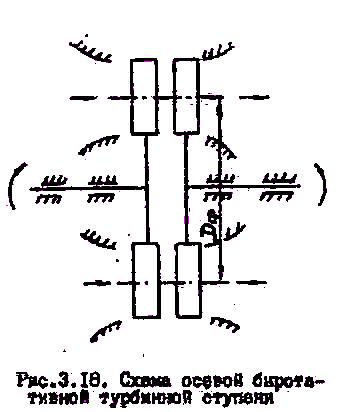

Биротативные ступени (ступени двойного вращения)

В

подобных ступенях оба венца закреплены

на разных валах и вращаются в разные

стороны (рис.3.18). Обычно при этом их

окружные скорости равны по величине и

противоположно направлены по направлению:

![]() .

.

Для

анализа работы биротативной ступени

можно представить ее в виде некоторой

фиктивной ступени, в которой один венец

неподвижен, а второй вращается относительно

первого с некоторой скоростью

![]() .

.

При таком подходе можно все выводы сделанные для ступени одинарного вращения, отнести к комплексу двух смежных венцов, вращающихся в разные стороны.

Если

на каждом из венцов «срабатываются»

одинаковые перепады и

=0,5,

то, используя понятие об оптимальном

значении

![]() осевой

ступени, найдем для такой биротативной

ступени:

осевой

ступени, найдем для такой биротативной

ступени:

,

,

то есть:

.

.

Биротативной Ступени одинарного

ступени вращения (осевой)

Таким

образом, оптимальное значение

![]() биротативной ступени вдвое меньше, чем

у обычной осевой ступени. Это значит,

что при одинаковых окружных скоростях

и оптимальном отношении

располагаемый перепад в биротативной

ступени будет в четыре раза большем,

чем в осевой ступени, имеющей неподвижный

сопловой венец. При этом из-за отсутствия

последнего и, следовательно, отсутствия

потерь в нем, кпд биротативной ступени

оказывается выше, чем у осевой.

биротативной ступени вдвое меньше, чем

у обычной осевой ступени. Это значит,

что при одинаковых окружных скоростях

и оптимальном отношении

располагаемый перепад в биротативной

ступени будет в четыре раза большем,

чем в осевой ступени, имеющей неподвижный

сопловой венец. При этом из-за отсутствия

последнего и, следовательно, отсутствия

потерь в нем, кпд биротативной ступени

оказывается выше, чем у осевой.

Удачным примером использования биротативных ступеней является центробежная турбина Юнгстрема, однако, мощности подобных машин ограничены условиями прочности.