- •Лекции пахт ч1. Оглавление

- •Введение Предмет и задачи дисциплины.

- •Основные процессы химической технологии

- •Гипотеза сплошности среды.

- •Режимы движения жидких сред.

- •Теоретические основы процессов химической технологии.

- •Основные понятия

- •Законы сохранения

- •Закон сохранения энергии

- •Закон сохранения массы

- •Закон сохранения импульса (количества движения

- •Законы равновесия

- •Условия равновесия

- •Правило фаз

- •Механизмы переноса субстанций

- •Молекулярный механизм

- •Конвективный механизм.

- •Турбулентный механизм.

- •Условие проявления и направления процессов переноса.

- •Уравнения переноса субстанций. Перенос массы. Молекулярный механизм переноса массы.

- •Конвективный механизм переноса массы.

- •Турбулентный механизм переноса массы.

- •Перенос энергии.

- •Молекулярный механизм переноса энергии

- •Конвективный механизм переноса энергии.

- •Турбулентный механизм переноса энергии.

- •Перенос импульса.

- •Молекулярный перенос импульса.

- •Конвективный перенос импульса.

- •Турбулентный перенос импульса.

- •Законы сохранения субстанции.

- •Закон сохранения массы.

- •Интегральная форма (материальный баланс).

- •Локальная форма сохранения массы.

- •Закон сохранения массы.

- •Интегральная форма закона сохранения энергии (первый закон термодинамики).

- •Локальная форма закона сохранения энергии.

- •Закон сохранения импульса.

- •Интегральная форма закона сохранения импульса.

- •Локальная форма закона сохранения импульса.

- •Исчерпывающее описание процессов переноса.

- •Условия однозначности.

- •Поля скорости, давления, температуры и концентраций. Пограничные слои.

- •Аналогия процессов переноса.

- •Межфазный перенос субстанции.

- •Уравнения массо-, тепло-, импульсоотдачи. Локальная форма уравнений.

- •Интегральная форма уравнений.

- •Уравнения массо-, тепло- и импульсопередачи. Локальная форма уравнений.

- •Моделирование химико - технологических процессов

- •Геометрическое подобие

- •В ременное подобие

- •Подобие физических величин

- •Подобие начальных и граничных условий

- •Гидродинамическое подобие

- •Проблема масштабного переходадля промышленных аппаратов.

- •Понятие о сопряжённомфизическом и математическом моделировании.

- •Гидродинамическая структура потоков

- •Математическое моделированиеструктуры потоков.

- •Модель идеального вытеснения (мив).

- •Модель идеального смешения (мис).

- •Ячеечная модель (мя)

- •Диффузионная модель (мд)

- •Идентификация модели

- •Гидромеханические процессы и аппараты

- •Основное уравнение гидростатики

- •Давление покоящейся жидкости на дно и стенки сосуда

- •Уравнение Бернулли

- •Гидравлическое сопротивление трубопроводов и аппаратов

- •Потери напора по длине потока. Формула Дарси-Вейсбаха

- •Потери напора по длине турбулентного потока.График Никурадзе

- •Характеристики турбулентности.

- •График Никурадзе

- •Неустановившееся движение несжимаемой жидкости в трубопроводах. Инерционный напор

- •Гидравлический удар

- •. Гидравлический расчет трубопроводов

- •Расчет простого трубопровода.Характеристика трубопроводной сети

- •Расчет сифонного трубопровода

- •Расчет сложных трубопроводов

- •Расчет магистральной линии.

- •Основы расчета газопроводов

- •Понятие о технико–экономическом расчете трубопровода

- •Основы динамики двухфазных потоков

- •Течение жидкости через неподвижные зернистые слои и пористые перегородки.

- •Псевдоожиженные слои

- •Пневмотранспорт и гидротранспорт

- •Расчет гидравлического сопротивления аппаратов и оптимизация движения в них

- •Перемешивание в жидких средах

- •Механическое перемешивание

- •Классификация и конструкции мешалок

- •Движение жидкости в аппаратах с мешалками

- •Физическое моделирование аппаратов с мешалками

- •Пневматическое перемешивание

- •Другие способы перемешивания

- •Перемешивание в трубопроводах

- •Перемешивание инжекционными смесителями

- •Циркуляционное перемешивание

- •Разделение неоднородных систем.

- •Осаждение

- •Отстаивание

- •Отстойники

- •Расчет отстойников.

- •Осаждение под действием центробежных сил

- •Циклоны и отстойные центрифуги

- •Отстойные (осадительные) центрифуги.

- •Расчет отстойных центрифуг непрерывного действия.

- •Очистка газов в электрическом поле

- •Электрофильтры

- •Расчет электрофильтров.

Расчет отстойных центрифуг непрерывного действия.

При расчете центрифуги можно рассматривать как отстойники, в которых скорость осаждения частиц в Крраз больше, чем при гравитационном осаждении (под действием силы тяжести).

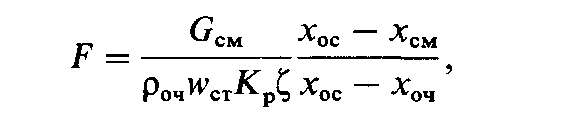

Исходя из этого, выражение (15) применительно к центрифугам можно записать в следующем виде:

(28)

(28)

Если пренебречь толщиной слоя осадка, то для центрифуг с цилиндрическим барабаном

![]() (30)

(30)

где Dcp- средний диаметр потока жидкости в барабане, Dcp = (Dв + D0)/2;Dв- внутренний диаметр слоя суспензии в барабане; D0- внутренний диаметр кольцевого слоя суспензии в барабане; l- длина барабана; Кp - средний фактор разделения центрифуги.

Входящий в выражение (28) коэффициент , называют коэффициентом эффективности разделения. Он учитывает снижение эффективности вследствие скольжения жидкости относительно стенок барабана, образования вихревых потоков, перемешивающего действия шнека и других факторов. Его значение находят по эмпирическим формулам; обычно для центрифуг непрерывного действия = 0.20 – 0.25.

Подставим (29) и (30) в (28) и проведем преобразования, вынеся (Gсм в левую часть:

![]() (31)

(31)

С помощью выражения (31) можно рассчитать производительность данной центрифуги по суспензии или же подобрать центрифугу, обеспечивающую требуемую производительность.

В отдельных случаях производительность центрифуги по суспензии может лимитироваться ее пропускной способностью по осадку. Максимальная пропускная способность по твердой фазе обычно приведена в технической характеристике центрифуги. Рабочая производительность по твердой фазе должна составлять 50 - 80% от максимальной. Если производительность по осадку Gос окажется больше рабочей производительности по твердой фазе, необходимо соответственно уменьшить Gсм.

Очистка газов в электрическом поле

Осаждение дисперсных твердых и жидких частиц в электрическом поле (электроосаждение) позволяет эффективно очистить газ от очень мелких частиц. Оно основано на ионизации молекул газа электрическим разрядом. Если газ, содержащий свободные заряды (электроны и ионы), поместить между двумя электродами, создающими постоянное электрическое поле, то свободные заряды начнут двигаться по силовым линиям поля. Скорость движения и кинетическая энергия будут определяться напряженностью электрического поля. При повышении разности потенциалов до нескольких десятков киловольт кинетическая энергия ионов и электронов становится достаточной для того, чтобы они сталкивались с нейтральными газовыми молекулами, расщепляли их на ионы и свободные электроны. Вновь образовавшиеся заряды при своем движении также ионизируют газ. В результате образование ионов происходит лавинообразно, газ полностью ионизируется. Такую ионизацию называют ударной. При этом возникают условия для электрического разряда. При дальнейшем увеличении напряженности электрического поля возможны электрический пробой и короткое замыкание электродов. Чтобы избежать этого, создают неоднородное электрическое поле: один электрод делают в виде проволоки, а другой - в виде охватывающей ее трубы или расположенной рядом пластины (рис. 10-11).

Напряженность поля при этом наиболее высока у провода и постепенно убывает с приближением к трубе или пластине, становясь недостаточной для электрического пробоя.

При напряженности поля, обеспечивающей полную ионизацию газа, между электродами возникает коронный разряд, сопровождающийся образованием светящейся «короны» вокруг проволоки. Поэтому этот электрод получил название коронирующего. Противоположно заряженный электрод, выполненный в виде трубы или пластины, называют осадителъным. Коронирующие электроды присоединяют к отрицательному полюсу источника тока, а осадительные - к положительному. Благодаря этому оказывается возможным использовать более высокое напряжение без возникновения пробоя.

Образовавшиеся в области «короны» положительные ионы движутся к коронирующему электроду и нейтрализуются на нем. Отрицательные ионы и свободные электроды перемещаются к осадительному электроду. Соприкасаясь со встречными пылинками и капельками, находящимися в газе, они сообщают им свой заряд и увлекают их к осадительному электроду. В результате дисперсные частицы оседают на этом электроде. Некоторая, очень небольшая, часть дисперсных частиц, столкнувшихся с положительно заряженными ионами в области «короны» (сечение которой значительно меньше сечения межэлектродного пространства), оседает на коронирующем электроде.

Степень очистки газов в электрофильтре во многом зависит от электропроводности частиц пыли и их адгезионной способности. Если частицы хорошо проводят ток, а силы адгезии невелики, то частица, достигнув осадительного электрода, отдает ему свой заряд, получает заряд электрода и вновь попадает в газовый поток, что снижает степень очистки. Если пыль плохо проводит ток, а силы адгезии существенны, то на электроде образуется плотный слой отрицательно заряженных частиц, противодействующий основному электрическому полю. При большой толщине этого слоя напряжение в его порах может превысить критическое и вызвать коронирование газа у осадительного электрода - «обратную корону». Это явление также снижает эффективность очистки. Его можно предотвратить своевременной очисткой электрода от пыли.

При очистке газов с высокой концентрацией твердых частиц возможно падение силы тока практически до нуля - «запирание короны». Оно связано с тем, что в таких условиях ток переносится исключительно заряженными частицами пыли, а их подвижность мала по сравнению с подвижностью ионов. Для борьбы с этим явлением необходимо уменьшить концентрацию взвешенных частиц, проведя предварительную очистку газа каким-либо другим методом, или же снизить скорость поступающего газа, уменьшая тем самым нагрузку на электрофильтр.

При нормальных условиях работы электрофильтра эффективность газоочистки определяется многими факторами: свойствами газа (химический состав, температура, влажность); свойствами пыли (химический состав, электрические свойства, дисперсность), концентрацией пыли, скоростью газа, параметрами электрофильтра и т.д. Теоретический учет всех этих факторов практически невозможен, поэтому эффективность газоочистки обычно определяют экспериментально.

Скорость осаждения частиц можно найти из условия равенства силы, движущей частицу, силе сопротивления среды.

Электрическое поле действует на частицу с силой F:

![]() (32)

(32)

где п- число зарядов, полученных частицей; е0- величина элементарного заряда; Ex-напряженность поля.

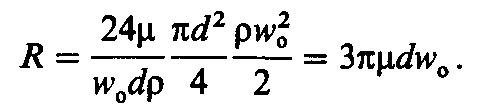

Сила сопротивления среды движению шарообразной частицы

![]()

При

ламинарном режиме осаждения, характерном

для электрофильтров

![]()

Подставляя и раскрывая значение Rе, получим:

(33)

(33)

Приравниваем

(32) и (33):

![]() ,Отсюда

,Отсюда

![]() (34)

(34)

По этой формуле можно рассчитать скорость свободного осаждения в электрическом поле шарообразной частицы с известным зарядом. На практике расчеты по этой формуле трудноосуществимы, поскольку заряд частицы зависит от многих факторов (размера частицы, диэлектрической проницаемости ее материала, напряженности поля и т.д.) и не может быть определен с достаточной точностью. К томуже, как указывалось выше, напряженность поля меняется от максимальной у коронирующего электрода до минимальной у осадительного.