- •7.Сотовые системы мобильной связи.

- •8.Регламентация радиочастотного диапазона.

- •9.Условия распространения сигналов в средствах подвижной радиосвязи. Замирания сигналов медленные и быстрые.

- •10.Частотно-селективные и временные селективные замирания.

- •11.Модели распространения радиосигналов: Модель Окамура и Хата.

- •12. Методы множественного доступа в средствах подвижной радиосвязи. Множественный доступ с частотным разделением каналов.

11.Модели распространения радиосигналов: Модель Окамура и Хата.

Модель, предложенная Окамурой, основана на результатах экспериментальных исследований и позволяет более точно предсказывать среднее значение затухания радиосигнала на относительно большом расстоянии между передающей и приемной антеннами (более 1 км).

Согласно модели Окамуры среднее затухание в дБ определяется как

![]() ,

(3.11)

,

(3.11)

где LFS – затухание в свободном пространстве; A(f,d) – затухание в городе относительно затухания в свободном пространстве при высоте антенны передатчика ht = 200 м и высоте приемной антенны hr = 3 м ; C – фактор затухания для различных типов местности.

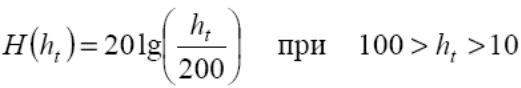

Коэффициенты высоты H(ht) и H(hr) для антенн базовой и абонентской станции соответственно определяются следующим образом:

;

(3.12)

;

(3.12)

;

(3.13)

;

(3.13)

.

(3.14)

.

(3.14)

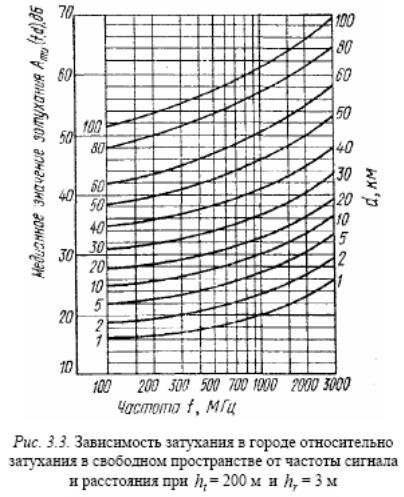

Составляющие для

затухания A(f

,d)

и C определяются

графическим способом, используя рис.

3.3 и 3.4. Для сельской местности фактор

затухания C

на 5 дБ меньше,

чем для открытого пространства.

Составляющие для

затухания A(f

,d)

и C определяются

графическим способом, используя рис.

3.3 и 3.4. Для сельской местности фактор

затухания C

на 5 дБ меньше,

чем для открытого пространства.

Модель Окамуры очень проста. Она основана исключительно на экспериментальных данных, собранных в районе Токио. Характеристики японской городской местности немного отличаются от характеристик городской местности в Европе или США. Несмотря на это, модель Окамуры пользуется популярностью и считается наилучшей моделью для разработки сотовых и других систем наземной подвижной связи. Основной недостаток модели Окамуры – медленная реакция на изменение типа местности. Эта модель лучше всего подходит для городских и пригородных районов и не очень эффективна для сельской местности.

Однако такая модель неудобна для вычислений с помощью ЭВМ. Для удобства ее реализации Хата предложил эмпирическую модель описания графической информации, представленной Окамурой. Следовательно, модель Хаты в виде математической записи также основана на экспериментальных данных Окамуры.

Среднее затухание радиосигнала в городских условиях рассчитывается по эмпирической формуле, дБ:

![]() ,

(3.15)

,

(3.15)

где f = 150…1500 МГц – частота радиосигнала; ht = 30…200 м – высота передающей антенны; hr = 1…10 м – высота приемной антенны; d = 1…20 км – расстояние между антеннами; A(hr) – поправочный коэффициент для высоты антенны подвижного объекта, зависящий от типа местности.

Для малых и средних городов:

![]() .

(3.16)

.

(3.16)

Для больших городов:

![]() ;

(3.17)

;

(3.17)

![]() .

(3.18)

.

(3.18)

Для пригородных районов, дБ:

![]() .

(3.19)

.

(3.19)

Для сельской местности, дБ:

![]() .

(3.20)

.

(3.20)

12. Методы множественного доступа в средствах подвижной радиосвязи. Множественный доступ с частотным разделением каналов.

В централизованных системах радиосвязи в выделенном диапазоне частот одновременно должны передаваться несколько сотен или даже тысяч сообщений от разных абонентов. Такой режим, при котором в системе формируется групповой сигнал как сумма всех принятых и усиливаемых сигналов, называется множественным или многостанционным доступом к каналу радиосвязи.

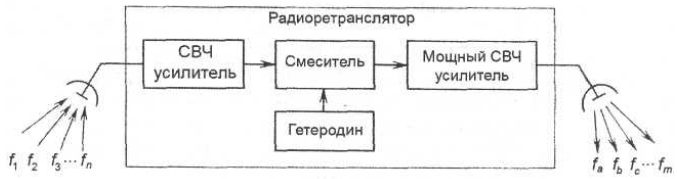

При множественном доступе на приемное устройство центральной или базовой радиостанции одновременно поступает множество сигналов от разных абонентов. В аналогичном режиме работает и радиопередатчик таких радиостанций, одновременно излучающий большое число сигналов (рис. 2).

В режиме одновременного усиления множества сигналов в централизованных системах радиосвязи работает и ретранслятор радиосигналов (рис. 3). Принятые ретранслятором радиосигналы с различных терминалов образуют общий групповой сигнал, который усиливается, смещается по частоте и в другом диапазоне волн перереизлучается абонентам. Укрупненная структурная схема такого ретранслятора «прозрачного» типа приведена на рис.3.

Рисунок 2 - Системы радиосвязи с множественном доступом

Рисунок 3 - Системы радиосвязи «прозрачного» типа

В любой из систем с множественным доступом к общему каналу радиосвязи при формировании группового сигнала следует, в первую очередь, выполнить два условия:

1) иметь возможность различать сигналы от разных абонентов с целью дальнейшей их правильной адресации;

2) исключить при усилении и других преобразованиях взаимное влияние сигналов друг на друга, чтобы не создавать взаимных помех.

Возможны следующие методы множественного доступа абонентов к каналу связи:

• с частотным разделением каналов (международное название - FDMA или Frequency Division Multiple Access);

• с временным разделением каналов (международное название - TDMA или Time Division Multiple Access);

• с кодовым разделением каналов (международное название - CDMA или Code Division Multiple Access).

А также существуют методы, не представляющие практического энтузиазма:

• с пространственным разнесением с помощью многолучевой антенны;

• комбинированного типа.

Множественный доступ с частотным разделением (FDMA) - более обычный из 3-х основных {FDMA, TDMA и CDMA} способов множественного доступа как по собственной идее, так и по способности реализации. Здесь выделенный общий диапазон частот разделяется на отдельные стационарные частотные каналы. Каждый передатчик или приемник использует отдельную частоту.

Количество подканалов, на которые можно разбить спутниковый канал с помощью технологии FDMA, ограничено тремя факторами:

• тепловой шум;

• комбинационные помехи;

• перекрестные помехи.

Воздействие первых двух факторов прямо противоположно. Передаваемый сигнал очень малой интенсивности будет искажаться фоновым шумом. При очень большой интенсивности сигнала нелинейные эффекты, имеющие место в усилителях спутников, приведут к сильным комбинационным помехам. Перекрестные помехи происходят при попытках увеличить пропускную способность путем многократного использования частот. Перекрестные помехи ограничивают применение этой практики, однако не сводят ее на нет. Полосу частот можно многократно использовать в том случае, если имеются антенны, которые могут излучать два поляризованных сигнала одинаковой частоты с ортогональными поляризациями. Как и ранее, если интенсивность сигнала слишком высока, то становится значительной и интерференция.

Возможны две формы FDMA.

• Множественный доступ с фиксированным распределением (fixed-assignment multiple access — FAMA). Распределение пропускной способности спутникового канала между множеством станций производится заранее. В результате значительная часть пропускной способности не используется, t поскольку спрос на частоты может меняться в процессе связи.

• Множественный доступ с распределением по запросу (demand-assignment multiple access — DAMА). Распределение пропускной способности среди множества станций меняется с изменением спроса на частоты. Это позволяет оптимально распределить пропускную способность спутника.