эл.2010 beta3

.docx1.1Полупроводниковые диоды (p-n переход) Основным элементом большинства полупроводниковых приборов является электронно-дырочный переход (p-n переход) – область на границе двух полупроводников с электронный и дырочной проводимостью.

|

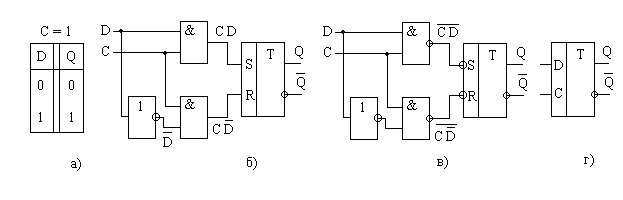

1.2 При отсутствии внешнего электрического поля за счет теплового движения носители заряда будут диффундировать из области с большей концентрацией в область с меньшей концентрацией: электроны из n области переходят в р область, дырки – в обратном направлении (см. рисунок 3.26а, где темными кружками изображены электроны, светлыми – дырки). В результате ухода электронов в n области остаются положительные ионы донорной примеси, а в результате ухода дырок в p области остаются отрицательные ионы акцепторной примеси. |

1.3 Кроме этого, электроны, пришедшие в р область, рекомбинируют с дырками, образуя отрицательные ионы. Аналогично, дырки в n области рекомбинируют с электронами, образуя положительные ионы. В результате на границе между областями образуется двойной слой разноименно заряженных ионов (на рисунке ионы показаны кружками с плюсом и минусом). Этот слой называется запирающим. Он обеднен основными носителями заряда и обладает большим сопротивлением по сравнению с сопротивлением n и p областей. Между образовавшимися объемными зарядами существует электрическое поле с разностью потенциалов 0,3-0,7 В (контактная разность потенциалов). Напряженность этого поля Ек направлена из n области в р область (рис. 3.26а).

|

1.4 Она препятствует дальнейшей диффузии основных носителей заряда и способствует переходу неосновных носителей в соседнюю область. Для основных носителей в этом случае возникает потенциальный барьер, высота которого равна контактной разности потенциалов. Электрический ток, созданный диффузией основных носителей через переход, называется диффузионным. Электрический ток, созданный движением неосновных носителей под действием электрического поля, называется дрейфовым. Эти токи направлены в разные стороны и в отсутствие внешнего электрического поля компенсируют друг друга. Поэтому полный ток через переход равен нулю.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

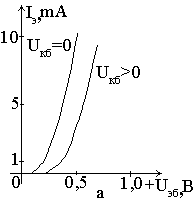

2 Основной характеристикой является ВАХ, которая устанавливает связь между током и напряжением приложенному к диоду. Iд=f(Uак); Для

обратной ветви:

Для

прямой ветви:

I0 – тепловой ток который не зависит от приложенного напряжения. ϕт – температурный потенциал. |

2.2 1) Сопротивление диода по постоянному току: на

прямой ветви.

На

обратной ветви

2) Сопротивление диода по переменному: на

прямой ветви

на

обратной ветви:

rпр<<Rпр; rобр>>Rобр Дифф. Сопротивление на прямой ветви всегда больше сопротивления диода по постоянному току на прямой ветви. Дифф. Сопротивление на обратной ветви меньше сопротивления диода по переменному току на обратной ветви. |

3.1 Эквивалентные схемы диодов. Эквивалентная схема диода при прямом включении.

|

3.2 Э

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4.1Типы пробоев диодов Когда обратное напряжение диода достигает определенного критического значения, ток диода начинает резко возрастать. Это явление называют пробоем диода. Различают два основных вида пробоя электронно-дырочного перехода: электрический и тепловой. В обоих случаях резкий рост тока связан с увеличением числа носителей заряда в переходе. При электрическом пробое число носителей заряда в переходе возрастает под действием сильного электрического поля и ударной ионизации атомов решетки, при тепловом пробое - за счет термической ионизации атомов. Электрический(обратимый) пробой. Величина напряжения пробоя зависит от рода материала. Когда приложенное напряжение приближается к напряжению пробоя, коэффициент размножения носителей резко возрастает, растет число носителей заряда в переходе, сильно увеличивается ток через переход, наступает лавинный пробой.

|

4.2 Полевой – возникает при увеличении обратного напряжения, за очень увеличение числа носителей возрастает ток. При значительных напряженностях электрического поля (порядка 200 кВ/см), возможен туннельный пробой, обусловленный прямым переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости смежной области, происходящим без изменения энергии электрона. Тепловой(необратимый) пробой. Тепловой пробой диода возникает вследствие перегрева перехода проходящим через него током при недостаточном теплоотводе, не обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода. Поверхностный -пробой через окисление Темневой – возникает за счет увелечения температуры как самого p-n перехода , так и окружающей среды |

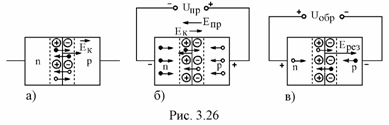

5.1 Работа диода в выпрямительном режиме Одним из главных свойств полупроводникового диода на основе p-n перехода является резкая асимметрия вольт-амперной характеристики: высокая проводимость при прямом смещении и низкая при обратном. Это свойство диода используется в выпрямительных диодах. На рисунке 4.2 приведена схема, иллюстрирующая выпрямление переменного тока в диоде.

Рис. 4.2. Схема, иллюстрирующая выпрямление переменного тока с помощью диода [10, 20]

|

5.2

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5.3

|

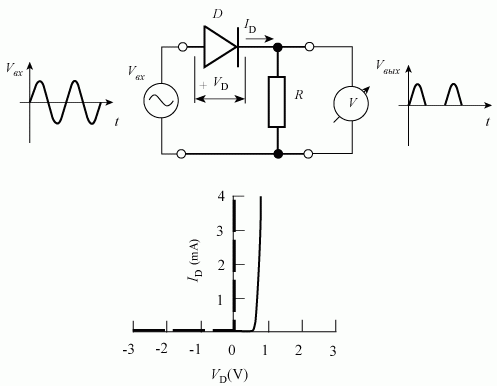

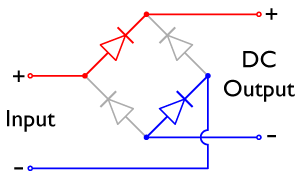

6.1 Мостовой выпрямитель (Двухполупериодный выпрямитель) В основе которого лежит мостовая схема состоящая из 4-ёх полупроводниковых диодов.

|

6.2

|

6.3 Соответственно, выбор величины переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора, должен строиться исходя из максимальной допустимой величины подаваемого напряжения, а ёмкость сглаживающего конденсатора — должна быть достаточно большой, чтобы напряжение под нагрузкой не снизилось меньше минимально допустимого. На практике также учитывается неизбежное падение напряжения под нагрузкой — на сопротивлении проводов, обмотке трансформатора, диодах выпрямительного моста, а также возможное отклонение от номинального величины питающего трансформатор напряжения электрической сети. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7.1 Последовательный диодный ограничител. (ПДО)

ПДО со смещением

|

7.2

|

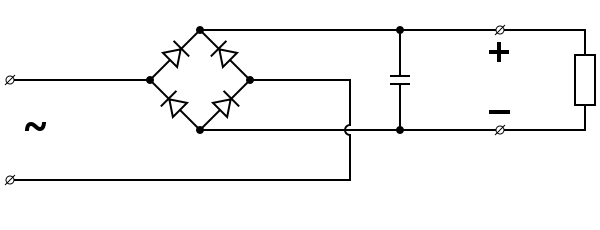

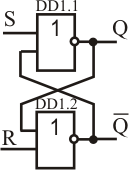

7.3 При данной полярности этот источник препятствует открыванию диода в положительный полупериод входного сигнала. Поскольку Есм препятствует открыванию диода, то открывание его произойдет в момент времени, когда напряжение сигнала положительной полуволны начнет превышать величину управл. напряжения. При этом к нагрузке будет приложена разность Uвx-Есм . Закрывание же диода произойдет, когда EС станет < Есм. В результате на нагрузке будем иметь импульсы меньшей амплитуды и меньшей длительности. Причем, чем больше Есм, тем меньше амплитуда и длительность. Если поменять полярность Есм, то она будет способствовать открыванию диода. При нулевом значении Uвх диод будет уже открыт, а момент открывания его будет соответствовать еще отрицательному входному сигналу, но превышающего уже Есм . При этом к нагрузке будет приложена сумма Uвх+Есм. Закрывание диода произойдет в момент, когда Uвх будет более отрицательно, чем Есм. На нагрузке будут импульсы большей амплитуды и длительности. Длительность будет больше полупериода. Чем больше величина отрицательного управляющего напряжения, тем больше амплитуда и длительность. |

8.1 Параллельный диодный ограничитель. (ПДО)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8.2 Если величина входного сигнала будет меньше напряжения управления, то диод будет находиться в закрытом состоянии и не будет влиять на передачу сигнала, т.е. напряжение на нагрузке будет повторять по форме Uвх . А в моменты времени, когда Uвх будет превышать Есм1диод будет открыт. При этом напряжении на последовательном соединении диода и источника управляющего напряжения будет фиксировано на уровне Есм . На таком же уровне будет находиться и напряжение на нагрузке. Т.е. в сигнале на нагрузке будет срезана верхняя часть синусоиды. Такое ограничение называется ограничением сверху. Причем, чем больше будет амплитуда входного сигнала, тем короче будет длительность фронтов и тем ближе будет форма импульсов к прямоугольной. |

9.1 Стабилитрон и точечный диод.

|

9.2

rg-дифференциальное сопротивление. I,U – характеризуют качество стабилитрона. При rg-> ∞

|

9.3 Схема использования стабилитрона для получения смещённого напряжения.

Rб-это баластное сопротивление для задания тока стабилизации в рабочей точки.

Uвх,Rн=const; Выбираем стабилитрон по Ucт=Uвых определяем Icт мин и Icт мах по справочнику, находим Icт мин рассчитываем Rб.

Стабилитроны бывают прецессионными, это стаб. У которого Ucт мало зависит от изменен температуры. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9.4Точечный диод В плавление иглы под проводник, в области плавления образуется малач область p-типа (и малая область p-n перехода) Быстродействие точечного диод будет будет лучше чем плоскостного диода, но теряем в мощности. |

10.1 Диоды Шоттки и туннельный диод. Диоды Шоттки: в их основе лежит контакт между металлом и полупроводником, который соединяется за счет вакуумного напыления металла на полупроводник. Если работы выхода электронов у металла выше чем у полупроводника, то преобладающим будет перемещение электронов из полупроводника в металл. В результате металл заряжается отрицательно, а оставшиеся в полупроводнике ионы донорной примеси создают в его приграничном слое положительный потенциал. Такое распределение зарядов создаёт контактную разность потенциалов Uк. (Потенциальный барьер) препятсвующий дальнейшему перемещению электронов, при этом тонкий приграничный слой полупроводника объединяется носителями. Таким образом, в месте контакта металла и полупроводника возникает переход аналогичный p-n-переходу, если к такому переходу приложить обратное напряжение совпадающие с UК то ширина объединённой области увеличиться а сопротивление перехода возрастёт. |

10.2 Если приложить прямое напряжение, оно будет противодействовать UК при этом переход сужается, потенциальный барьер уменьшается и через переход начинает течь ток. Основной отличительной особенностью характеристик диода Шоттки является занчительно меньшее прямое падение напряжения по сравнению с диодами на основе p-n-перехода. Это объясняется тем, что в диоде Шоттки одно из веществ перехода – металл. И следовательно его электрическое сопротивление значительно меньше чем у полупроводника. Другая особенность диода Шоттки – отсутствие проникновения неосновных носителей заряда из металла в полупроводник это значительно повышает быстродействе диодов Шоттки по сравнению с обычными диодами, т.к. отпадает необходимость в рассасывание таких носителей при сменен полярности внешено напряжения.

|

10.3 Туннельный диод Основанный на явлении туннельного пробоя возникающего при малых прямых напряжениях на приборе Тунельный пробой возникает за счёт малой ширины p-n-перехода. При туннельном пробое полупроводник вырождается в полупроводник у которого сопротивление гораздо меньше, чем у полупроводника, что приводит к резкому увеличении тока через прибор. При дальнейшем увеличения напряжения туннельный эффект исчезает, ток падает и в дальнейшем ведёт себя как обычный диод. Буду двухполосным туннельный диод способен усиливать сигналы и основное его назначение – использование его при формировании импульсов малой фронтальностью. Из-за малого p-n-перехода ёмкость туннельного диода мала. => иннерциальность минимальна, а быстродействие максимально. Недостатки: Малый диапазон рабочих токов.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10.4 rэ- дифф сопротивление эмиторного перехода. Сэ- ёмкость эмиторного перехода. rб – объёмное сопротивление базы. (учитывая конфигурацию базы) rк – дифф сопротивление коллекторного перехода. αIэ – генератор тока, отражающий передачу генератору цепь кол. Перехода μUk – генератор напряжения характеризующий влияние напряжения на коллекторе на входные характеристики (внутренняя обратная связь)

|

11.1.Светоизлучающие диоды и фотодиод Светоизлучающий диод-диод,который способен преобразовать электрические сигналы в световое излучение. Принцип действия: При протекании через диод прямого тока происходит инжекция основных носителей заряда в базовую область диодной структуры. Процесс самопроизвольный рекомбинации происходит не только в базовой области но и в самом p-n переходе. Этот процесс сопроваждается переходом атомов с высокого уровня на более низкий с выделением фонона света Изготавливаются из фосфита гелия или карбина Si с добавлением различных эквивалентов изменяющих цвет излучения СД изучаются двух видов: -инфракрасное излучение -видимое излучение

|

11.2 Осбенности Быстродействие и малое напряжение питания.Всё это обеспечивает надежность долговечность и технологичность. Фотодиод ФОТОДИОД, полупроводниковый прибор, который под действием света создает ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. Состоит из диода с р-п переходом (электронно-дырочным переходом) и линзой, которая фокусирует свет на переходе. Используется для измерения силы света или для определения его присутствия.

|

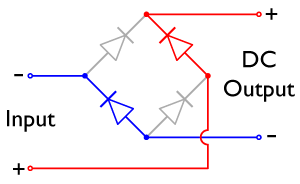

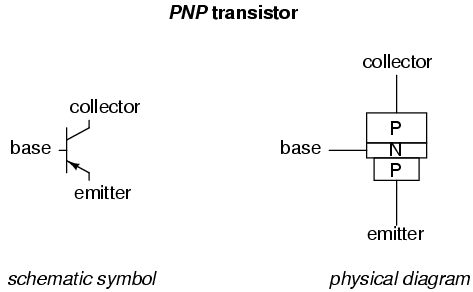

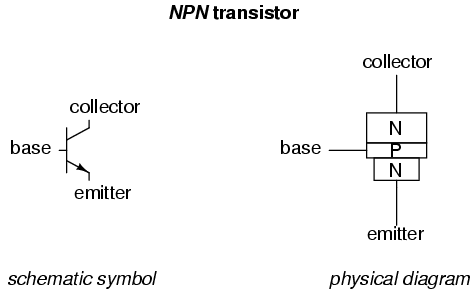

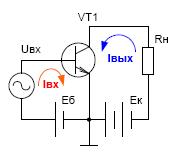

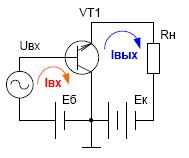

12.1 Биполярные транзисторы(n-p-n и p-n-p переход) Основными носителями заряда в биполярных транзисторах выступают как электроны, так и дырки. Биполярный транзистор состоит из трёх слоёв полупроводниковых материалов с различным типом проводимости. Возможны две структуры слоёв — P-N-P или N-P-N. Три вывода биполярного транзистора называются эмиттер, база и коллектор. Транзистор работает как регулятор тока, в котором посредством изменения малого тока базы, можно управлять значительно большим током коллектора. Количество тока, протекающего через коллектор определяется в первую очередь током, движущемся между базой и эмиттером. Для корректной работы транзистора, управляющий ток (ток базы) и управляемый ток (ток коллектора) должны течь в правильных направлениях. При этом они объединяются на эмиттере и движутся в направлении противоположном стрелке. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12.2

|

12.3 Если на базе транзистора ток отсутствует, то транзистор будет отключён подобно выключателю, что не позволит току протекать через коллектор. При наличии тока базы транзистор включается (теперь он напоминает замкнутый выключатель) и позволяет протекать через коллектор пропорциональному количеству тока. В первую очередь ток коллектора ограничивается током базы, в независимости от существующего напряжения. Таким образом, биполярные транзисторы могут использоваться в качестве переключающего элемента.

|

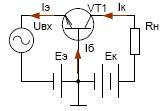

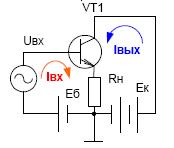

13.1Схемы включения транзисторов

С Любая схема включения транзистора характеризуется двумя основными показателями: - коэффициент усиления по току Iвых/Iвх (для схемы с общей базой Iвых/Iвх=Iк/Iэ=a [a<1]) - входное сопротивление Rвхб=Uвх/Iвх=Uбэ/Iэ. Входное сопротивление для схемы с общей базой мало и составляет десятки Ом, так как входная цепь транзистора при этом представляет собой открытый эмиттерный переход транзистора. Недостатки схемы с общей базой: Схема не усиливает ток a<1 Малое входное сопротивление Два разных источника напряжения для питания. Достоинства – хорошие температурные и частотные свойства. |

13.2 Схема включения с общим эмиттером. Эта схема, изображенная на рисунке, является наиболее распространённой, так как она даёт наибольшее усиление по мощности. Iвх = Iб ;Iвых = Iк ;Uвх = Uбэ Uвых = Uкэ B = Iвых / Iвх = Iк / Iб (n: 10/100) R Коэффициент усиления по току такого каскада представляет собой отношение амплитуд (или действующих значений) выходного и входного переменного тока, то есть переменных составляющих токов коллектора и базы. Поскольку ток коллектора в десятки раз больше тока базы, то коэффициент усиления по току составляет десятки единиц. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13.3 Коэффициент усиления каскада по напряжению равен отношению амплитудных или действующих значений выходного и входного переменного напряжения. Входным является переменное напряжение база - эмиттер Uбэ, а выходным - переменное напряжение на резисторе нагрузки Rн или, что то же самое, между коллектором и эмиттером - Uкэ. Напряжение база - эмиттер не превышает десятых долей вольта, а выходное напряжение при достаточном сопротивлении резистора нагрузки и напряжении источника Ек достигает единиц, а в некоторых случаях и десятков вольт. Поэтому коэффициент усиления каскада по напряжению имеет значение от десятков до сотен. Отсюда следует, что коэффициент усиления каскада по мощности получается равным сотням, или тысячам, или даже десяткам тысяч. Этот коэффициент представляет собой отношение выходной мощности к входной.

|

13.4 Каждая из этих мощностей определяется половиной произведения амплитуд соответствующих токов и напряжений. Входное сопротивление схемы с общим эмиттером мало (от 100 до 1000 Ом). Каскад по схеме ОЭ при усилении переворачивает фазу напряжения, т. е. между выходным и входным напряжением имеется фазовый сдвиг 180°. Достоинства схемы с общим эмиттером: Большой коэффициент усиления по току Бoльшее, чем у схемы с общей базой, входное сопротивление Для питания схемы требуются два однополярных источника, что позволяет на практике обходиться одним источником питания. Недостатки: худшие, чем у схемы с общей базой, температурные и частотные свойства. Однако за счёт преимуществ схема с ОЭ применяется наиболее часто. Схема включения с общим коллектором. В схеме с ОК (смотрите рисунок) коллектор является общей точкой входа и выхода, поскольку источники питания Еб и Ек всегда шунтированы конденсаторами большой ёмкости и для переменного тока могут считаться короткозамкнутыми. |

13.5 Iвых = Iэ Uвх = Uбк Uвых = Uкэ Iвых / Iвх = Iэ / Iб = (Iк + Iб) / Iб = B + 1 = n; n = 10 … 100 Rвх = Uбк / Iб = n (10/100) кОм Особенность этой схемы в том, что входное напряжение полностью передается обратно на вход, т. е. очень сильна отрицательная обратная связь. Нетрудно видеть, что входное напряжение равно сумме переменного напряжения база - эмиттер Uбэ и выходного напряжения. Коэффициент усиления по току каскада с общим коллектором почти такой же, как и в схеме с ОЭ, т. е. равен нескольким десяткам. Однако, в отличие от каскада с ОЭ, коэффициент усиления по напряжению схемы с ОК близок к единице, причем всегда меньше её.

|

13.6 Переменное напряжение, поданное на вход транзистора, усиливается в десятки раз (так же, как и в схеме ОЭ), но весь каскад не даёт усиления. Коэффициент усиления по мощности равен примерно нескольким десяткам. Рассмотрев полярность переменных напряжений в схеме, можно установить, что фазового сдвига между Uвых и Uвх нет. Значит, выходное напряжение совпадает по фазе с входным и почти равно ему. То есть, выходное напряжение повторяет входное. Именно поэтому данный каскад обычно называют эмиттерным повторителем и изображают схему так, как показано на нижеследующем рисунке.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13.7 Эмиттерным – потому, что резистор нагрузки включен в провод вывода эмиттера и выходное напряжение снимается с эмиттера (относительно корпуса). Так как входная цепь представляет собой закрытый коллекторный переход, входное сопротивление каскада по схеме ОК составляет десятки килоом, что является важным достоинством схемы. Выходное сопротивление схемы с ОК, наоборот, получается сравнительно небольшим, обычно единицы килоом или сотни ом. Эти достоинства схемы с ОК побуждают использовать её для согласования различных устройств по входному сопротивлению. Недостатком схемы является то, что она не усиливает напряжение – коэффициент усиления чуть меньше 1.

|

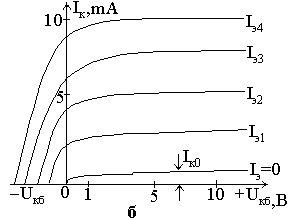

14.1 ВАХ транзистора с ОБ

Входной характеристикой для схемы с ОБ является зависимость напряжения Uэб от входного тока Iэ при фиксированном Uкб (рис.1.4а). |

14.2 Эта характеристика подобна обычной характеристике полупроводникового диода смещенного в прямом направлении. При подаче положительного коллекторного напряжения Uкб>0 характеристика смещается влево. Это свидетельствует о наличии в транзисторе внутренней обратной связи, возникающей по ряду причин. Например, увеличение коллекторного напряжения вызывает уменьшение толщины базы, из-за чего увеличивается градиент концентрации основных носителей, что вызывает увеличение тока эмиттера и веерообразное смещение входных характеристик влево. Выходная характеристика для схемы с ОБ (рис.1.4б) выражает зависимость тока коллектора Iк =f2(Uкб) при заданных входных токах Iэ. Как видно из рис.1.4б при Uкб=0 ток коллектора Iк ¹ 0, т.к. основные носители области эмиттера, инжектированные в базу, дрейфуют через коллекторный p-n-переход в область коллектора. Ток коллектора Iк (ток неосновных носителей) исчезает (обращается в ноль) только при некотором напряжение обратной полярности (при прямом смещении коллекторного перехода).

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1 1)входные характеристики: Iб= f (Uэб) при Uk=const; С увеличением U на коллекторе I будет меньше. 2)Выходные характеристики: Ik=f(Ukэ) при Iб=const; Схема смещена на величину Uэб т.к. Ukэ=Uкб+Uэб; Характеристика p-n-перехода смещённого в обратном направлении.

|

1 |

17.1 эквивалентная схема с ОЭ r С*- ёмкость коллекторного перехода. rэ- дифф сопротивление эмиторного перехода. Сэ- ёмкость эмиторного перехода. rб – объёмное сопротивление базы. (учитывая конфигурацию базы) βIб – генератор тока, отражающий передачу генератору цепь эмит. Перехода μUk – генератор напряжения характеризующий влияние напряжения на коллекторе на входные характеристики (внутренняя обратная связь) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

17.2 Физические параметры

μUk – неизменилось.

τβ- постоянная времени возросла; τβ=(1-β) τα

Iэ=Ik+Iб; При постоянном токе ω=0 При

переменном ω;

Ik

уменьшается;коэффициент цепи по току

уменьшается –

α0 – коэффициент передачи эмиттерного тока при постоянном токе. ωα – граничная частота усиления. ω

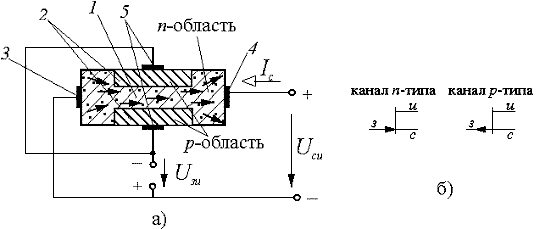

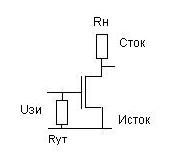

|

18.Составной транзистор Составной транзистор, т. е. транзистор о большим коэффициентом передачи тока, можно получить, соединив соответствующим образом два (или более) транзистора с малыми коэффициентами прямой передачи тока.

|

19.1Полевой транзистор с управляемым p-n переходом Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом — это полевой транзистор, затвор которого отделен в электрическом отношении от канала p-n-переходом, смещенным в обратном направлении. Основным элементом полевого транзистора с управляющим р-n-переходом (рисунок 6.1, a) является пластина полупроводника n-типа (1), на которую с двух сторон нанесены слои полупроводника р-типа (2). На торцы полупроводниковой пластины n-типа и на две области p-типа нанесены металлические пленки, к которым припаяны омические контакты, а два слоя p-типа соединены между собой. Электрод, образованный двумя слоями p-типа, называют затвором (5). Один из электродов, подключенный к полупроводнику n-типа, от которого движутся электроны, называют истоком (3), а электрод, к которому движутся электроны,— стоком (4). Между полупроводниками с разными типами электропроводности образуются два электронно-дырочных перехода. Тонкий слой полупроводника n-типа, расположенный между двумя р-n-переходами, называют проводящим каналом. |

19.2

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

19.3Рисунок 6.1 — Структура и условные обозначения полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом При подключении к истоку отрицательного (для n-канала), а к стоку положительного напряжения (рисунок 6.1, a) в канале возникает электрический ток, создаваемый движением электронов от истока к стоку, т.е. основными носителями заряда. Движение носителей заряда вдоль электронно-дырочного перехода (а не через переходы, как в биполярном транзисторе) является одной из характерных особенностей полевого транзистора. Электрическое поле, создаваемое между затвором и каналом, изменяет плотность носителей заряда в канале, т.е. величину протекающего тока. Основным преимуществом полевых транзисторов с управляющим р-n-переходом перед биполярными являются высокое входное сопротивление, малые шумы, простота изготовления, отсутствие в открытом состоянии остаточного напряжения между истоком и стоком открытого транзистора.

|

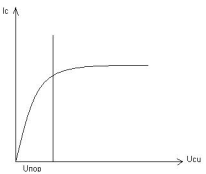

20.ВАХ полевого транзистора с управляемым p-n переходом Для ПТ основная характеристика Ic=f(Uси)-1(сток-исток) и проходная характеристика Ic=f(Uзи) ****

**** Проходная характеристика, отражает зависимость стока от напряжения на затворе при Uси=const. Ic=f(Uзи) при Uси=const. Обозначение: КП 305А(Uотс - паспортные данные) |

21.Полевые транзисторы с изолированным затвором (индуцированный канал). Позволяет увеличить Rвх транзистора. В качестве диэлектрика используют SiO2. Структура такого транзистора. **** Под действием напряжения на затворе можно осуществлять управление транзистором. Пр: транзисторы с индуцированным каналом и транзисторы со встроенным каналом (мы изменяем его ширину, изменяя проводимость). Рассмотрим структуру с индуцированным каналом: **** В приконтактной области возникает объединенный электронами слой, проводимости еще нет. Т.е. существуют 2 p-n перехода. При достижении на 3 Uотсечки возникает ток. **** Обозначения: n-канал **** p-канал **** Используют 2 характеристики: входная и проходная. Ic=f(Uси)при Uзи=const **** Uзи1<Uзи2<Uзи3 Ic=f(Uзи)при Uси=const **** Uси1>Uси2>Uси3 при Uотс возникает проводимость. |

2 При увеличении отрицательного напряжения электроны оттлкиваются и уходят вглубь подложки, ширина канала увеличивается. При увеличении положительного напряжения электроны притягиваются, ширина канала уменьшается. Обозначения: n-канал *** p-канал *** Характеристики: Ic=f(Uси) при Uзи=const. |Uзи4|>|Uзи3| Uзи1>Uзи2 *** Ic=f(Uзи) при Uси=const. 1-режим объединения, 2-режим обогащения ***

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22.2 Достоинства ПТ с изолированным затвором:

Недостатки:

|

23.1Усилительные устройства и их классификация Это устройства, которые пи помощи сигнала с определенным уровнем мощности позволяют получить на выходе сигнал с более высоким уровнем мощности. *** Рвых>Pвх Для усилителя характерным является наличие источника питания, чья мощность преобразуется в мощность выходного сигнала. Это преобразование осуществляется за счет активных элементов(операционные усилители, транзисторы). Классификация усилителей. По типу активных элементов:

По способу выполнения:

По виду усиленного сигнала:

|

23.2 В зависимости от сопротивления:

По полосе пропускания:

|

24.1 Основные характеристики и параметры усилителей. Основные параметры У: Коэффициент усиления по постоянному току KI=Iвых/Iвх Коэффициент усиления по напряжению Kи=Uвых/Uвх Коэффициент усиления по мощности KР=Pвых/Pвх Коэффициент усиления по переменному току. Для его определения необходимо иметь изменяющийся во времени сигнал, в основном используются синусоидальные колебания(тк у них одна гармоника) Kи (ω)=Uвых/Uвх , KI(ω)=Iвых/Iвх , KР(ω)=Pвых/Pвх Входное сопротивление, играет важную роль при согласовании с датчиком Выходное сопротивление, чаще всего определяют как приращение выходного напряжения при изменении нагрузки Zвых=Uвых/Iвых; Zвых=(Uxx-Ui)/(Ui/Zнi), Uxx – холостого хода Коэффициент нелинейных искажений(гармоник), Рn-сумма мощностей, выделяющихся на нагрузки при искажении сигнала *** Kf=((p2+…+pn)/p1) Динамический диапазон-отношение максимально допустимого сигнала к минимально допустимому Скорость нарастания выходного сигнала V=Umax*2πfc |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

24.2 Амплитудно-частотная характеристика *** Фазочастотная характеристика - показывает фазовые сдвиги, в, возникающий за счет реактивных элементов, входящих в состав усилителя(сдвиг на 1800 не учитывается)*** Амплитудно-фазочастотная характеристика. Строится на комплексной плоскости, это кривая, описывающаяся вектором коэф-та усиления в зависимости от изменения частот от 0 до ∞. Используется для определения устойчивости усилителя. Если кривая(годограф) не охватывает точку(0;-1), то он считается устойчивым, если наоборот, нужно провести корректирующие действия. *** Амплитудная характеристика – зависимость выходного сигнала от входного. *** Переходная характеристика, принимается для оценки быстродействия импульсных усилителей, отражает зависимость мгновенных значений выходного сигнала от времени при подаче на вход усилителя сигнала типа единичный скачок. *** КПД 1.отношение мощности нагрузки к мощности, потребляемой источником питания η=Pн/Pпит*100% 2. η=Pн/Pпотр.усилит*100% |

25.1 Режимы работы усилительных устройств 4 режима: A,B,C,D Режим А присущ маломощным усилителям и используется в основном в первичных усилителях. Особенность: рабочая точка (нач.условия) выбираются на линейном участке амплитудной характеристики (в середине его) К Нелинейное искажения минимальны, малая мощность отдаваемая в нагрузку, но большая мощность потребления P=U*I

|

25.2 2-режим насыщения (на коллекторе ток максимален, а напряжение =0) Р=0

Режим В- рабочая точка выбирается на границе линейного участка, используется в выходных усилителях мощности Режим АВ-рабочая точка немного правее В, способствует более качественного склеиванию, но потери мощности возрастут Режим С- левее В, нет высоких требований по коэффициенту искажения Режим D – режим насыщения и режим отсечки (1 и 2), используется при построении ключевых схем на выходе-прямоугольный импульс Коэффициент нелинейных искажений самый большой, мощность стремится к нулю

|

25.3

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

26.1Обратные связи, используемые в усилительных каскадах Обратной связью называют передачу мощности с выхода усилителя на его вход. Если усилитель имеет коэффициент усиления, то возникновение обратной связи можно проиллюстрировать так:

β – коэффициент обратной связи (коэффициент теплового усиления) Ky*β >>1, то W=1/β |

26. 2Если мощность вычитается, то отриц. Обратная связь Если мощность суммируется, то положит. Обратная связь Виды:

Внутренняя обратная связь возникает внутри активного элемента и не зависит от нас, возникает за счет внутреннего сопротивления транзистора. Внешняя обратная связь задается разработчиком и отражает какие-либо параметры Паразитная обратная связь возникает при мощности

Также можно выделить местные (Ку одного усилителя) и общие (Ку всего каскада)

|

2 Если создать режим ХХ по выходу и обратная связь действует, то будет обратная связь по напряжению. Е |

26.4 Таким образом, первопричиной возникновения возникновения обратной связи является ток, то обратная связь будет по току, а если напряжение – по напряжению По переменному току По постоянному току

П П |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 |

27. 1Способы задания рабочей точки усилителя От выбора рабочей точки будет зависеть в каком режиме будет работать усилитель. Рабочую точку также называют режим покоя усилителя Uвх=0 Если не задать рабочую точку, то усилитель будет усиливать сигнал только одной полярности Начальная точка – в середине динамического диапазона выходной сигнал Uк0 и Iк0 выбираются исходя из Umaxвых и Imaxвых

+

|

27.2 Imaxвых=Umax/Rk//Rн Uk0>UmaxN Ik0>ImaxN Должно выполняться условие: Uk0+Umax<Ukдопустимое Ik0+Uk<Pдоп

Учитывая, что Uk0=Uвыхмакс+Uзапаса (Uзапаса=3-5 В) Ik0=Iвыхмакс+Iзапаса Eпитания=Uk0+Ik0*Rk Если известное ВАХ , то можно по ним определить рабочую точку Er=0 Eсм-URб-UЭб=0 Eсм-IбRб-UЭб=0 Iб=0 UЭб=0

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

30.1 Усилитель постоянного тока, дрейф нуля, проблема согласования (дифференциальн каскад) Проблемы усилителя: 1)Проблема согласования по уровням в многокаскадной схеме. 2)Проблема дрейфа 0 усилителя – изменение выходного сигнала в зависимоствнешнми от каких-то внешних условий. Проблемы решаются с помощью диф. Каскада. Диф. Каскад представляет собой мостовую схему в 2 ключа которой включены обычные резисторы, в 2 другие ключавключены биполярные (полевые) транзисторы. U Rк1 Rк2 Rн Rэ∑ |

30.2 Для качественного усиления в дифф каскаде требуется симметрия для каждого плеча, которая достигается с помощью идентичности VT1 и VT2. Ky1=Ку2; Uвых=Kу(Uвх2-Uвх1). Выходной сигнал пропорционален разности между входными сигналами

Iэ2=0=>VT2 заперт. Рабочую точку не нужно задавать она всегда в 0, дрейф симметричен. Дрейф 0. Дрейфом

0 Uвых

называется изменение Uвых

при Uвх=0

стечением времени или изменения

внешних условий, чаще температуру.

Временной дрейф

Температурный

дрейф

|

30.3 В

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

31.1 Характеристики и параметры дифф кскада, его балансировка и устранение дрейфа. Хар-ки: 1)Диф. Входное сопротивление (сопр. м\д 2-мя входами) Rвх диф≈2Rвх 2)Диф. Выходное сопротивление Rвых диф≈2Rk 3)Коэф-т

усиления по напряжению диф-й

4)Uвых=β·Iб·Rк 5)Ег=Iб(Rг+Rвх) Пар-ры по симфазной составляющей: Синфазная составляющая сигнала – сигналы поступающие одновременно на оба входа. Кпс – коэффициент подавления синфазной составляющей, показывает во сколько раз Кдиф больше Ксинф сост. Кпс=-20lg(Ксм\Кдиф) Δ

|

31.2Rвх сим>>Rвх дифф Rвых сим=Rk\2 Kyсим=Rk\2R2∑ Балансировка: Для идеального усилителя: при Uвх=0 => Uвых=0 Для не идеал.: при Uвх=0 => Uвых≠0 Uвых\Ку=Uсм – напряжение приведенное ко входу ОУ (см-смещение) для того чтобы избавиться от Ку. Балансировка диф. Каскада осуществляется различными способами: Внешняя бал-ка – подается смещение на какой-либо вход. Внутренняя бал-ка – поставить переменный резистор между транзисторами или между плечами. Устранение дрейфа. Дрейфом 0 Uвых называется изменение Uвых при Uвх=0 стечением времени или изменения внешних условий, чаще температуру. В MDM усилителях эта проблема решается (M-модулятор, DM – демодулятор)

|

|

32.Оконечный усилитель Оконечный усилитель (усилитель мощности) — усилитель, обеспечивающий при определённой внешней нагрузке усиление мощности электромагнитных колебаний до заданного значения.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

33.1 Интегральные операционные усилители и их основные характеристики К ОУ относятся усилители, имеющие коэффициент передачи не менее 1000 Термин ОУ возник из-за того, что данные устройства могут выполнять различные мат.операции. интегральные устройства нашли широкое применение в области АВТ. ОУ состоит из 4 частей: из 2х последовательно включенных дифференциальных каскадов (ДК). ДК обеспечивает согласование по входному сопротивлению и подавление синфазной составляющей. Промежуточный каскад имеет небольшой Ку, схема с общим коллектором. Выходной усилитель состоит из 2хконтактного усилителя мощности. Его задача создать большой выходной ток. |

33.2 Свойства идеального ОУ

Основные характеристики и параметры ОУ

|

34.1 Масштабирующий инвертирующий и не инвертирующий усилители Uвых=КUвх Операция масштабирования осуществляется при К<0 и K>0 Инвертирующий П Rвх1=∞ Rвх=R Iвх=0 Iвх=Ioc

|

34.2

Не инвертирующий R U+=U-

Uвых=КUвх

Повторитель – это идеальное согласующее устройство с Rвых=∞, Rвых=0, неинвертирующее с коэффициентом К=1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

35.Суммирующий ОУ.

Uвых / RS = -(U1/R1 + U2/R2 + ... + Un/Rn). Если

все резисторы взять одинаковыми, то

|

36 Сумматор-вычитатель ОУ

Эта схема представляет собой обобщение схемы усилителя с дифференциальным входом. Общее выражение для выходного напряжения схемы сложения вычитания очень громоздкое, рассмотрим условия необходимые для правильной работы этой схемы. Эти условия сводятся к тому, чтобы сумма коэффициентов усиления инвертирующей части схемы была равна сумме коэффициентов усиления ее неинвертирующей части. То есть инвертирующий и неинвертирующий коэффициенты усиления должны быть сбалансированы.

Uвых=K1Uвх1+…+KnUвх n Kn=Rос\R1 |

38.Логарифмирующий и антилогарифмирующий усилители

|

ВАХ диода при UД>0 описывается уравнением

Исходя

из равенства

Для Uвх<0 следует изменить полярность включения диода. Установкой последующего масштабного усиления можно изменять основание логарифма. Для схемы рис.б имеем

т.е. схема выполняет операцию антилогарифмирования.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

40.Транзисторный ключ, условия насыщения и отсечки.

|

41.1Определение динамических параметров транзисторного ключа

|

41.2

|

42.1 Способы повышения быстродействия транзисторного ключа 1) Технические способы повышения быстродействия транзистора А)использование фореирующей емкости Б)использование нелинейной потенциальной связи обратной связи

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 Rб выбирается так чтобы Iб=Iбн

2) ключ с нелинейной потенциальной обратной связью позволяет уменьшить время рассасывания до нуля |

42.3 Uвх=0 VT заперт, VD заперт(слева о, справа +) Uвх>0 VT открыт Iб возрастает, а Uк уменьшается; VD открыт Iб уменьшается Д

|

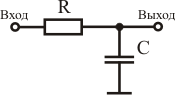

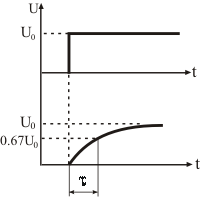

43.1 На логических элементах собираются формирователи, генераторы импульсов, устройства задержки. Для этого используют различные сочетания логических элементов с конденсаторами и резисторами. Наиболее употребительными являются RC-цепи.

Рис. 1 - Дифференцирующая цепочка и форма напряжения на входе и выходе Вот такое соединение резистора и конденсатора называется дифференцирующей цепью или укорачивающей цепью. На графиках показаны напряжения на входе и выходе этой цепи. Допустим, конденсатор разряжен. |

43.2 При подаче на

вход RC-цепи импульса напряжения

конденсатор сразу же начнет заряжаться

током, проходящим через него самого

и резистор. Сначала ток будет

максимальным, затем по мере увеличения

заряда конденсатора постепенно

уменьшится до нуля по экспоненте.

Когда через резистор проходит ток,

на нем образуется падение напряжения,

которое определяется, как |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

43.3 Если поменять местами резистор и конденсатор, как показано на рисунке 2, то получим интегрирующую цепь или удлиняющую цепь.

Рис. 2 Интегрирующая цепочка и формы напряжения на входе и выходе |

43.4 Выходным

напряжением в интегрирующей цепи

является напряжение на конденсаторе.

Естественно, если конденсатор разряжен,

оно равно нулю. При подаче импульса

напряжения на вход цепи конденсатор

начнет накапливать заряд, и накопление

будет происходить по экспоненциальному

закону, соответственно, и напряжение

на нем будет нарастать по экспоненте

от нуля до своего максимального

значения. Его значение можно определить

по формуле

Для обеих цепей резистор ограничивает ток заряда конденсатора, поэтому, чем больше его сопротивление, тем больше время заряда конденсатора. Также и для конденс, чем больше емкость, тем больш врем он заряж. Если после дифференцирующей цепи присоединить инвертор, то наблюдается следующая картина. В исходном состоянии на входе инвертора лог. 0 (резистор сидит на корпусе). На его выходе лог. 1. При подаче скачка напряжения в течении некоторого времени на входе инвертора будет присутствовать логическая единица, затем спустя какое-то время напряжение на входе уменьшится до значения, меньше порогового (т. е. до лог. 0), в результате чего на выходе инвертора сначала напряжение упадет до лог. 0, затем опять поднимется до лог. 1, т. е. будет сформ импульс. Дифф и интегрирующие цепи не раз будут встречаться в дальнейшем. |

44.1.Характеристики и параметры ИМС Передаточная характеристика

|

44.2Нагрузочная характеристика-это функциональная зависимость

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

44.3 Динамические параметры ИМС

Статические параметры ИМС

|

4 |

45.1.Базовые

логические элементы ТТЛ и ТТЛШ |

45.2ТТЛ в нем используется многоэмиторного транзистора Если А=1 то VT1, VT3 закрыт, остальные открыты

ТТЛШ С использованием диода Шотки (используется нелинейный ключ с обратной связью) П |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

46.Интегрально- инжекционная логика VT1 работает в режиме постоянного источника тока И-НЕ В |

47.МОП и КМОП логика. МОП структура - (МОП - Металл - Оксид - полупроводник) наиболее широко используемый тип полевых транзисторов. Структура состоит из металла и полупроводника, разделённых слоем оксида SiO2. В общем случае структуру называют МДП (металл - диэлектрик - полупроводник). Транзисторы на основе МОП-структур, в отличие от биполярных, называются униполярными транзисторами, так как для его работы необходимо наличие носителей заряда только одного типа. Транзисторы на основе МОП-структур называют полевыми или МОП-транзисторами, которые существуют двух типов: n-канальные и p-канальные. Особенностью МОП-структр является их свойство не потреблять мощности в статическом режиме. Общая закономерность построения таких структур состоит в том, что параллельное соединение одного транзисторов сопровождается последовательным соединением транзисторов противоположного типа. Особенности работы МОП транзисторов:

|

47.1 В униполярных транзисторах управляющим сигналом является разность потенциалов на участке затвор-исток. Ic=Iи;Iз->0 При изменении входного напряжения (Uзи), изменяется состояние транзистора и Ic. 1)Транзистор закрыт Uзи<Uпор, Ic=0 2 Kп — удельная крутизна транзистора. 3)Дальнейшее увеличение Uзи приводит к переходу на пологий участок.

ВАХ МОП: КМОП ( комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник). |

4 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 |

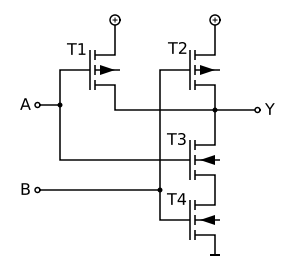

47.4 Для примера рассмотрим схему вентиля 2И-НЕ, построенного по технологии КМОП.//рис. с транзисторами, // - Если на оба входа A и B подан высокий уровень, то оба транзистора снизу на схеме открыты, а оба верхних закрыты, то есть выход соединён с землёй. - Если хотя бы на один из входов подать низкий уровень, соответствующий транзистор сверху будет открыт, а снизу закрыт. Таким образом, выход будет соединён с напряжением питания и отсоединён от земли. В схеме нет никаких нагрузочных сопротивлений, поэтому в статическом состоянии через КМОП-схему протекают только токи утечки через закрытые транзисторы, и энергопотребление очень мало. При переключениях электрическая энергия тратится в основном на заряд емкостей затворов и проводников, так что потребляемая (и рассеиваемая) мощность пропорциональна частоте этих переключений.

|

48.1Формирователи импульсов. Н |

48.2 сохраняется напряжение низкого уровня. Затем на входе 12 устанавливается напряжение низкого уровня, а на выходе устройства - высокого. Таким образом, формируется короткий отрицательный импульс, фронт которого совпадает с фронтом входного напряжения. Чтобы такое устройство использовать для формирования отрицательного импульса по срезу входного сигнала, его надо дополнить еще одним инвертором.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4

|

48.4 RC -цепь - это цепь состоящая из сопротивления R и конденсатора С. Постоянная времени этой цепи определяется как t = RC. В зависимости от сочетания соединений RС цепь может выполнять функцию как укорачивающей, так и удлиняющей цепей. Длительность

выработанного формирователем импульса

можно вычислить исходя из условия

разряда конденсатора С. Действительно,

пока конденсатор С разряжается до

уровня порогового напряжения Uпор,

напряжение U2 воспринимается элементом

Э2 как уровень логической “1” и на

его выходе поддерживается “0”. С

течением времени tи напряжение на

конденсаторе С становится равным

Uпор и на выходе элемента Э2 появится

“1”. Если считать, что напряжение до

начала разряда на конденсаторе было

равно напряжению уровня “1”, т.е. U1,

то изменение напряжения Uс с течением

времени можно представить как:

|

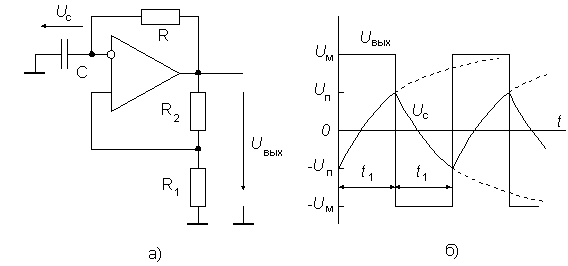

49.1 Автоколебательный мультивибратор Схема автоколебательного мультивибратора приведена на рис.33а. Он состоит из инвертирующего триггера Шмитта, охваченного отрицательной обратной связью с помощью интегрирующей RC-цепочки.

Рис. 33. Схема мультивибратора (а) и временнaя диаграмма его работы (б)

Когда напряжение uc достигает порога срабатывания триггера Шмитта, схема переключается и ее выходное напряжение скачком принимает противоположное значение. При этом конденсатор начинает перезаряжаться в противоположном направлении, пока его напряжение не достигнет другого порога срабатывания. Схема переключается в первоначальное состояние (рис. 33б). |

49.2 Анализ схемы мультивибратора позволяет записать дифференциальное уравнение:

При начальных условиях uc(0) = –Uп решение этого уравнения имеет вид:

Период колебаний мультивибратора, таким образом, равенT = 2t1 = 2RCln[1 + 2R1/R2]. Как видно из последней формулы, период колебаний мультивибратора не зависит от напряжения Uм, которое, в свою очередь определяется напряжением питания Uпит. Поэтому частота колебаний мультивибратора на ОУ мало зависит от питающего напряжения.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

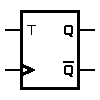

50.1 R-S и Т-триггеры Триггер - это устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия S - раздельный вход установки в единичное состояние (напряжение высокого уровня на прямом выходе Q); R - раздельный вход установки в нулевое состояние (напряжение низкого уровня на прямом выходе Q); Т - счетный вход T-триггер Работа схемы T-триггера (при T=1) на базе восьми 2И-НЕ логических вентилей. Слева — входы, справа — выходы. Синий цвет соответствует 0, красный — 1 T Q(t) Q(t+1) 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Т |

50.2 Т-триггер часто называют счётным триггером. Т-триггер может строиться как на JK, так и на D-триггерах. К

|

50.3 Такая схема называется асинхронным RS-триггером. Первый (сверху) выход называется прямым, второй - инверсным. Если на оба входа (R и S) подать лог. нули, то состояние выходов определить невозможно. Триггер установится как ему заблагорассудится, т. е. в произвольное состояние. Допустим, на выходе Q присутствует лог. 1, тогда на выходе не Q (Q с инверсией) обязательно будет лог. 0. И наоборот. Чтобы установить триггер в нулевое состояние (когда на прямом выходе лог. 0, на инверсном - лог. 1) достаточно на вход R подать напряжение высокого уровня. Если высокий уровень подать на вход S, то это переведет его в состояние 1, или как говорят, в единичное состояние (на прямом выходе лог. 1, на инверсном - лог. 0). И в том, и в другом случаях напряжение соответствующего уровня может быть очень коротким импульсом - на грани физического быстродействия микросхемы. То есть, триггер обладает двумя устоячивыми состояниями, причем эти состояния зависят от ранее воздействующих сигналов, что позволяет сделать следующий вывод - триггер является простейшим элементом памяти. Буквы R и S по-буржуйски set - установка, reset - сброс (предустановка). |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

51.1 D и J-K триггеры Триггер - это устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия D - информационный вход (на него подается информация, предназначенная для занесения в триггер); C - вход синхронизации; Триггером J-K типа называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями и двумя входами J и K, который при условии J * K = 1 осуществляет инверсию предыдущего состояния (т.е. при J * K = 1, Q(t+1) = Q(t)), а в остальных случаях функционируют в соответствии с таблицей истинности R-S триггера, при этом вход J эквивалентен входу S, а вход K - входу R. Этот триггер уже не имеет запрещенной комбинации входных сигналов и его таблица истинности, т.е. зависимость Q(t+1) = f[J, K, Q(t)] имеет вид:

|

51.2 По этой таблице можно построить диаграмму Вейча для Q(t+1), которую можно использовать для минимизации, и матрицу переходов. Триггер J-K типа относится к разряду универсальных триггеров, поскольку на его основе путем несложной внешней коммутации можно построить R-S, D- и T- триггера. Например, R-S триггер получается из триггера J-K типа простым наложением ограничения на комбинацию входных сигналов J = K = 1, т.к. эта комбинация является запрещенной для R-S триггера. |

51.3 Счетный триггер на основе J-K триггера получается путем объединения входов J и K, т.е.: Триггер задержки (D- триггер) строится путем подключения к входу K инвертора, на который подается тот же сигнал, что и на вход J: В этом случае вход J выполняет функцию входа D, а все устройство в целом реализует таблицу переходов D-триггера. В интегральной схемотехнике применяются только тактируемые (синхронные) J-K триггера, которые при C = 0 сохраняют свое состояние, а при C= 1 работают как асинхронные J-K триггера. Функционирование

D-триггера

определяется таблицей состояний

(рис. 4.4,а). Как видно из таблицы, при C

= l

триггер устанавливается в состояние,

определяемое логическим уровнем на

входе D

(при C

= 0 он сохраняет ранее установленное

состояние Q0).

Такое функционирование может быть

описано логическим выражением

|

51.4

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

51.5 На рис. 4.4,б представлены логические структуры D-триггера, состоящего из асинхронного RS-триггера с логическими элементами на входах. При C = 0 на выходах элементов И (И-HE) образуются пассивные для входов асинхронного RS-триггера уровни. При C = l уровень, поданный на информационный вход D, создает активный уровень либо на входе R (при D = 0) либо на входе S (при D = l) асинхронного RS-триггера, и триггер устанавливается в состояние, соответствующее логическому уровню на входе D). Таким образом, D-триггер воспринимает информацию со входа D при C = l и затем ее может хранить неопределенно длительное время, пока C = 0. На рис. 4,г показано символическое изображение D-триггера.

|

52.1Реализация Т-триггера на D и J-K-триггерах,D-триггера на J-K Счетный триггер на основе J-K триггера получается путем объединения входов J и K, т.е.: Триггер задержки (D- триггер) строится путем подключения к входу K инвертора, на который подается тот же сигнал, что и на вход J: В этом случае вход J выполняет функцию входа D, а все устройство в целом реализует таблицу переходов D-триггера. Т-триггер может строиться как на JK, так и на D-триггерах. Как можно видеть в таблице истинности JK-триггера, он переходит в инверсное состояние каждый раз при одновременной подаче на входы J и K логической 1. Это свойство позволяет создать на базе JK-триггера Т-триггер, объединяя входы J и К

|

52.2. Наличие в D-триггере динамического С входа позволяет получить на его основе T-триггер. При этом вход D соединяется с инверсным выходом, а на вход С подаются счётные импульсы. В результате триггер при каждом счётном импульсе запоминает значение , то есть будет переключаться в противоположное состояние. |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ « ЭЛЕКТРОНИКА » 1 Полупроводниковые диоды (р-n переход). 2 Характеристики и параметры диодов. 3 Эквивалентные схемы диоды. 4 Типы пробоев диодов. 5 Работа диода в выпрямительном режиме. 6 Мостовой выпрямитель. 7 Последовательный диодный ограничитель. 8 Параллельный диодный ограничитель. 9 Стабилитрон и точечный диод. 10 Диод Шотки и туннельный диод. 11 Светоизлучающие диоды и фотодиод. 12 Биполярные транзисторы (p-n-р и п-р-п). 13 Схемы включения транзисторов. 14ВАХ транзистора с ОБ. 15 Эквивалентная схема транзистора с ОБ. 16 ВАХ транзистора с ОЭ. 17 Эквивалентная схема с ОЭ. 18 Составной транзистор. 19 Полевой транзистор с управляемым р-n переходом. 20 ВАХ полевого транзистора с управляемым р-n переходом. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

21 Полевые транзисторы с изолированным затвором (индуцированный канал). 22 Полевые транзисторы с изолированным затвором (встроенный канал). 23 Усилительные устройства и их классификация. 24 Основные характеристики и параметры усилителей. 25 Режимы работы усилительных устройств. 26 Обратные связи в усилительных каскадах. 27 Способы задания рабочей точки усилителя. 28 Эмиттерный повторитель. 29 Усилитель переменного тока. 30 Усилитель постоянного тока, дрейф нуля и проблема согласования (дифференциальный каскад) 31 Характеристики и параметры дифференциального каскада, его балансировка и устранение дрейфа. 32 Оконечные усилители. 33 Интегральные операционные усилители и их основные характеристики и параметры. 34 Масштабирующий инвертирующий и не инвертирующий усилители.

|

35 Суммирующий операционный усилитель. 36 Сумматор - вычитатель на ОУ. 37 Дифференциатор и интегратор на ОУ. 38 Логарифмирующий и антилогарифмирующий усилители на ОУ. 39 Компараторы на ОУ и усилители тока. 40 Транзисторный ключ, условия насыщения и отсечки. 41 Определение динамических параметров транзисторного ключа. 42 Способы повышения быстродействия транзисторного ключа. 43 Дифференцирующие и интегрирующие цепи. 44 Характеристики и параметры. 45 Базовые логические элементы ТТЛ и ТТЛШ. 46 Интегрально-инжекционная логика и ЭСЛ. 47 МОП и КМОП логика. 48 Формирователи импульсов. 49 Автоколебательные мультивибраторы. 50 R.-S и Т-триггер. 51 D и J-K триггеры. 52 Реализация Т-триггера на D и J-K триггерах, D-триггера на J-K триггере. Нет 15,28,29,37,39 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.1

Характеристики и параметры диодов

.1

Характеристики и параметры диодов

//Iд>>I0//

//Iд>>I0// ;

т.к. Iд=-Iобр

;

т.к. Iд=-Iобр

E->0

E->0

При постоянном токе

При переменном токе

При постоянном токе

При переменном токе

квивалентная

схема при обратном включении.

квивалентная

схема при обратном включении.

При постоянном токе

При переменном токе

При постоянном токе

При переменном токе

Простейшим

диодным ограничителем последовательного

типа является схема однополупериодного

выпрямителя Если входной сигнал

является переменным, то в такой схеме

на выходе получим полусинусоидальные

импульсы. Амплитуда их будет определяться

амплитудой входного сигнала, а

длительность будет близка к половине

периода. Для регулирования амплитуды

и длительности выходных импульсов в

последовательную цепь включают

источник управляющего напряжения.

Простейшим

диодным ограничителем последовательного

типа является схема однополупериодного

выпрямителя Если входной сигнал

является переменным, то в такой схеме

на выходе получим полусинусоидальные

импульсы. Амплитуда их будет определяться

амплитудой входного сигнала, а

длительность будет близка к половине

периода. Для регулирования амплитуды

и длительности выходных импульсов в

последовательную цепь включают

источник управляющего напряжения.

хема

включения с общей базой ОБ

хема

включения с общей базой ОБ

вх.э

= Uвх / Iвх = Uбэ / Iб [Ом] (n: 100/1000)

вх.э

= Uвх / Iвх = Uбэ / Iб [Ом] (n: 100/1000)

Iвх

= Iб

Iвх

= Iб

6.1

ВАХ транзистора с Общим Эмиттером

(ОЭ)

6.1

ВАХ транзистора с Общим Эмиттером

(ОЭ) 6.2

6.2 *-

сопротивление коллектора с общим

эммитером.

*-

сопротивление коллектора с общим

эммитером. Ёмкость возрасла,

частотные свойства ухудшились.

Ёмкость возрасла,

частотные свойства ухудшились. ,

rk*

-

уменьшается;

rб,rэ

– неизменяются.

,

rk*

-

уменьшается;

rб,rэ

– неизменяются. ;

- увеличилась

;

- увеличилась

;

;

– текущая частота.

– текущая частота.

2.1Полевые

транзисторы с изолированным затвором

(встроенный канал).

2.1Полевые

транзисторы с изолированным затвором

(встроенный канал). оэффициент

гармоник

оэффициент

гармоник

6.3

Под

воздействием температуры. Ток

коллектора увеличивается, это приводит

к тому, что увеличивается ток эмиттера,

тогда напряжение UR

и Ur

увеличиваются, а UЭб

уменьшается, следовательно транзистор

запирается и ток коллектора уменьшается,

происходит термостабилизация каскада

6.3

Под

воздействием температуры. Ток

коллектора увеличивается, это приводит

к тому, что увеличивается ток эмиттера,

тогда напряжение UR

и Ur

увеличиваются, а UЭб

уменьшается, следовательно транзистор

запирается и ток коллектора уменьшается,

происходит термостабилизация каскада сли

режим КЗ и обратная связь действует,

то будет обратная связь по току.

сли

режим КЗ и обратная связь действует,

то будет обратная связь по току. оследовательная

обратная связь

оследовательная

обратная связь араллельная

обратная связь

араллельная

обратная связь

6.5

6.5

вых=URn=Kу2·Uвх2-Ку1·Uвх1

вых=URn=Kу2·Uвх2-Ку1·Uвх1

;

;

;

;

VT1

открыт=>Iэ

мах

=Iэ∑

VT1

открыт=>Iэ

мах

=Iэ∑

MDM усилителях эта проблема решается

(M-модулятор, DM – демодулятор)

MDM усилителях эта проблема решается

(M-модулятор, DM – демодулятор)

U

– дельта наводки

U

– дельта наводки

.

. 31.3

31.3 у=∞

у=∞ редполагаем

использование идеального ОУ

редполагаем

использование идеального ОУ

вх=Rвхоу

вх=Rвхоу

Для

суммирования нескольких напряжений

можно применить операционный усилитель

в инвертирующем включении. Входные

напряжения через добавочные резисторы

подаются на инвертирующий вход

усилителя. Поскольку эта точка является

виртуальным нулем, то на основании

1-го закона Кирхгофа при нулевых

входных токах идеального ОУ получим

следующее соотношение для выходного

напряжения схемы:

Для

суммирования нескольких напряжений

можно применить операционный усилитель

в инвертирующем включении. Входные

напряжения через добавочные резисторы

подаются на инвертирующий вход

усилителя. Поскольку эта точка является

виртуальным нулем, то на основании

1-го закона Кирхгофа при нулевых

входных токах идеального ОУ получим

следующее соотношение для выходного

напряжения схемы: .

Суммирование входных напряжений

можно также проводить с любым постоянным

смещением. Для этого на один из входв

подаётся постоянное напряжение

смещения.

.

Суммирование входных напряжений

можно также проводить с любым постоянным

смещением. Для этого на один из входв

подаётся постоянное напряжение

смещения.

уменьшается

уменьшается

2.2

2.2

иод

открывается раньше VT,

предотвращая насыщение.

иод

открывается раньше VT,

предотвращая насыщение.

,

где i-ток заряда конденсатора. Поскольку

ток изменяется экспоненциально, то

и напряжение будет изменяться также

- экспоненциально от максимума до

нуля. Падение напряжения на резисторе

как раз таки и является выходным. Его

величину можно определить по формуле

,

где i-ток заряда конденсатора. Поскольку

ток изменяется экспоненциально, то

и напряжение будет изменяться также

- экспоненциально от максимума до

нуля. Падение напряжения на резисторе

как раз таки и является выходным. Его

величину можно определить по формуле .

Величина “τ”

называется постоянной времени цепи

и соответствует изменению выходного

напряжения на 63% от исходного (e-1

= 0.37). Очевидно, что время изменения

выходного напряжения зависит от

сопротивления резистора и емкости

конденсатора и, соответственно,

постоянная времени цепи пропорциональна

этим значениям, т. е,

.

Величина “τ”

называется постоянной времени цепи

и соответствует изменению выходного

напряжения на 63% от исходного (e-1

= 0.37). Очевидно, что время изменения

выходного напряжения зависит от

сопротивления резистора и емкости

конденсатора и, соответственно,

постоянная времени цепи пропорциональна

этим значениям, т. е,

.

Если емкость в Фарадах, сопротивление

в Омах, то τ

в секундах.

.

Если емкость в Фарадах, сопротивление

в Омах, то τ

в секундах.

.

Постоянная времени цепи определяется

по такой же формуле, как и для

дифференцирующей цепи и имеет тот же

смысл.

.

Постоянная времени цепи определяется

по такой же формуле, как и для

дифференцирующей цепи и имеет тот же

смысл.

-

задержка при формировании «0»

-

задержка при формировании «0» -длительность

отрицательного фронта

-длительность

отрицательного фронта -задержка

фронта «1»

-задержка

фронта «1» -длительность

положительного фронта

-длительность

положительного фронта

4.4

4.4

И-НЕ и на выходе

«0»

И-НЕ и на выходе

«0» ятка

диода Шотке 0,2-0,3В, что позволяет

открыватся диода раньше. Время

рассасывания будет равно нулю.

ятка

диода Шотке 0,2-0,3В, что позволяет

открыватся диода раньше. Время

рассасывания будет равно нулю. силу того ,что в схеме отсутствует

резистор, отсутствует емкость,

позволяет увеличить быстродействие.

Используются проводимости разных

проводимости(n-p-n,

p-n-p)

силу того ,что в схеме отсутствует

резистор, отсутствует емкость,

позволяет увеличить быстродействие.

Используются проводимости разных

проводимости(n-p-n,

p-n-p) )Крутой

участок Uзи>Uпор

)Крутой

участок Uзи>Uпор

7.2

В технологии КМОП используются полевые

транзисторы с изолированным затвором

с каналами разной проводимости.

Отличительной особенностью схем КМОП

по сравнению с биполярными технологиями

(ТТЛ, ЭСЛ и др.) является очень малое

энергопотребление в статическом

режиме (в большинстве случаев можно

считать, что энергия потребляется

только во время переключения состояний).

Отличительной особенностью структуры

КМОП по сравнению с другими

МОП-структурами (N-МОП, P-МОП) является

наличие как n-, так и p-канальных полевых

транзисторов; как следствие, КМОП-схемы

обладают более высоким быстродействием

и меньшим энергопотреблением, однако

при этом характеризуются более сложным

технологическим процессом изготовления.

7.2

В технологии КМОП используются полевые

транзисторы с изолированным затвором

с каналами разной проводимости.

Отличительной особенностью схем КМОП

по сравнению с биполярными технологиями

(ТТЛ, ЭСЛ и др.) является очень малое

энергопотребление в статическом

режиме (в большинстве случаев можно

считать, что энергия потребляется

только во время переключения состояний).

Отличительной особенностью структуры

КМОП по сравнению с другими

МОП-структурами (N-МОП, P-МОП) является

наличие как n-, так и p-канальных полевых

транзисторов; как следствие, КМОП-схемы

обладают более высоким быстродействием

и меньшим энергопотреблением, однако

при этом характеризуются более сложным

технологическим процессом изготовления. 7.3

7.3 а

рисунке изображена схема и временные

диаграммы формирователя

коротких отрицательных импульсов по

положительному перепаду напряжения

на его входе.

При изменении напряжения Uвх от низкого

уровня до высокого этот перепад без

задержки поступает на вход 13 элемента

DD1.4. В то же время на входе 12 элемента

DD1.4 напряжение высокого уровня

сохраняется, в течение времени

распространения сигнала через элементы

DD1.1-DD1.3 (около 75 нc). В результате в

течение этого времени на выходе

устройства

а

рисунке изображена схема и временные

диаграммы формирователя

коротких отрицательных импульсов по

положительному перепаду напряжения

на его входе.

При изменении напряжения Uвх от низкого

уровня до высокого этот перепад без

задержки поступает на вход 13 элемента

DD1.4. В то же время на входе 12 элемента

DD1.4 напряжение высокого уровня

сохраняется, в течение времени

распространения сигнала через элементы

DD1.1-DD1.3 (около 75 нc). В результате в

течение этого времени на выходе

устройства

8.3

Формирователь импульсов на элементах

логики с использованием RC цепи.

RC цепи широко применяются в импульсной

технике для формирования сигналов

различной формы.

8.3

Формирователь импульсов на элементах

логики с использованием RC цепи.

RC цепи широко применяются в импульсной

технике для формирования сигналов

различной формы. отсюда имеем:

отсюда имеем:

.Длительность импульса равна времени

разряда конденсатора до порогового

значения Uпор:

.Длительность импульса равна времени

разряда конденсатора до порогового

значения Uпор:

.

.

-триггер

по каждому такту изменяет своё

логическое состояние на противоположное

при единице на входе Т, и не изменяет

выходное состояние при нуле на входе

T.

-триггер

по каждому такту изменяет своё

логическое состояние на противоположное

при единице на входе Т, и не изменяет

выходное состояние при нуле на входе

T.

ак

можно видеть в таблице истинности

JK-триггера, он переходит в инверсное

состояние каждый раз при одновременной

подаче на входы J и K логической 1. Это

свойство позволяет создать на базе

JK-триггера Т-триггер, объединяя входы

J и К. Наличие в D-триггере динамического

С входа позволяет получить на его

основе T-триггер. При этом вход D

соединяется с инверсным выходом, а

на вход С подаются счётные импульсы.

В результате триггер при каждом

счётном импульсе запоминает значение

ак

можно видеть в таблице истинности

JK-триггера, он переходит в инверсное

состояние каждый раз при одновременной

подаче на входы J и K логической 1. Это

свойство позволяет создать на базе

JK-триггера Т-триггер, объединяя входы

J и К. Наличие в D-триггере динамического

С входа позволяет получить на его

основе T-триггер. При этом вход D

соединяется с инверсным выходом, а

на вход С подаются счётные импульсы.

В результате триггер при каждом

счётном импульсе запоминает значение