- •Оглавление.

- •Общая часть. Глава 1. Введение в ревматологию. Эпидемиология ревматических болезней.

- •129 (Пергам) – 201 (Рим) н.Э.

- •Краткий анатомо-физиологический очерк. Анатомия и физиология суставов.

- •Структура и роль соединительной ткани.

- •Глава 2. Особенности обследования ревматологических больных.

- •Непосредственные методы исследования. Выявление выпота в суставе.

- •Гониометрия.

- •Показатели нормальной двигательной функции суставов.

- •Инструментальное исследование суставов. Пункция сустава.

- •Артроскопия.

- •Исследование синовиальной жидкости.

- •Рентгенологическое исследование костей и суставов.

- •Радиоизотопное исследование костей и суставов.

- •Ультразвуковое исследование суставов и околосуставных тканей.

- •Термография.

- •Биохимические исследования в ревматологии. Исследование активности воспалительного процесса.

- •Исследование нарушений иммунного статуса.

- •Определение иммунного ответа.

- •Методы определения иммунного ответа.

- •Специальные иммунологические методы.

- •Глава 3. Дифференциальная диагностика суставного синдрома.

- •Оценка непосредственных методов исследования суставов.

- •Боли в суставе.

- •Причина развития суставного синдрома.

- •Осмотр суставов.

- •Изменения общего состояния.

- •Общеклинические данные в диагностике суставного синдрома.

- •Дифференциальная диагностика при поражении суставов кисти.

- •Дифференциальная диагностика при поражении коленного сустава.

- •Дифференциальный диагноз анкилозирующего спондилоартрита, ревматической лихорадки, ревматоидного артрита.

- •Особенности рентгенологических признаков при различных заболеваниях.

- •Часть I. Ревматизм (ревматическая лихорадка).

- •Глава 4. Острая ревматическая лихорадка. Этиология, патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Клиническая картина.

- •Суставная форма ревматизма (ревматическая лихорадка без упоминания сердца).

- •Кардиальная форма ревматизма (ревматическая лихорадка с вовлечением сердца).

- •Особенности течения ревматизма в разных возрастных группах.

- •Диагностика ревматизма.

- •Критерии, применяемые для диагностики первой атаки ревматической лихорадки (по состоянию на 1992 г.)

- •Критерии Киселя-Джонса, применяемые для диагностики орл (в модификации арр, 2003).

- •Нормальные, пограничные и высокие уровни стрептококковых антител.

- •Классификация ревматической лихорадки.

- •Рабочая классификация ревматической лихорадки.

- •Классификация ревматической лихорадки. (Ассоциация ревматологов России, 2003 г.)

- •Лечение ревматизма.

- •Профилактика ревматизма.

- •Продолжительность вторичной профилактики ревматической лихорадки.

- •Глава 5. Хроническое ревматическое поражение сердца.

- •Недостаточность митрального клапана.

- •Этиология и патогенез.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика недостаточности митрального клапана.

- •Течение и прогноз.

- •Митральный стеноз.

- •Этиология и патогенез.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика митрального стеноза.

- •Течение и осложнения митрального стеноза.

- •Недостаточность аортального клапана.

- •Этиология и патогенез.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика.

- •Течение недостаточности аортального клапана.

- •Стеноз устья аорты.

- •Этиология и патогенез.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика.

- •Течение аортального стеноза.

- •Недостаточность трехстворчатого клапана.

- •Этиология и патогенез.

- •Клиническая картина.

- •Диагностика.

- •Течение и прогноз.

- •Стеноз трехстворчатого клапана.

- •Этиология и патогенез.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика.

- •Течение и прогноз.

- •Сердечная недостаточность.

- •Этиология.

- •Патофизиология сердечной недостаточности.

- •Клинические проявления.

- •Клинические варианты сердечной недостаточности.

- •Стадии сердечной недостаточности.

- •Лечение хронического ревматического поражения сердца.

- •Консервативное лечение.

- •Аппараты и операции.

- •Часть II. Болезни суставов воспалительного характера.

- •Глава 6. Ревматоидный артрит.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация ревматоидного артрита.

- •Рабочая классификация и номенклатура ревматоидного артрита (внор, 1990)

- •Функциональный диагноз недостаточности опорно-двигательного аппарата (по Steinbrocker)

- •Клинические проявления.

- •Особые формы ревматоидного артрита.

- •Диагностика ревматоидного артрита.

- •Обследование больных ревматоидным артритом.

- •Течение и прогноз ревматоидного артрита.

- •Лечение ревматоидного артрита.

- •Медикаментозное лечение.

- •Нестероидные противовоспалительные препараты.

- •Методы гравитационной хирургии.

- •Хирургическое лечение ревматоидного артрита.

- •Реабилитация при ревматоидном артрите.

- •Профилактика ревматоидного артрита.

- •Лазеротерапия ревматоидного артрита (ра).

- •Глава 7. Анкилозирующий спондилоартрит.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация анкилозирующего спондилоартрита.

- •Клинические проявления.

- •Основные клинические формы.

- •Течение и прогноз.

- •Диагностика анкилозирующего спондилоартрита.

- •«Ранние» диагностические критерии болезни Бехтерева (w. Mau):

- •Лечение анкилозирующего спондилоартрита.

- •Медикаментозное лечение.

- •Симптоматическая терапия.

- •Базисная противовоспалительная терапия.

- •Физические методы лечения.

- •Хирургическое лечение.

- •Часть III. Болезни суставов дистрофического и метаболического характера. Глава 8. Остеоартроз (остеоартрит).

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация остеоартроза.

- •Клинические проявления.

- •Основные клинические формы.

- •Течение остеоартроза и прогноз.

- •Диагностика остеоартроза.

- •Диагностические критерии остеоартроза (acr).

- •Лечение остеоартроза.

- •Методы лечения.

- •Альтернативные методы лечения остеоартроза.

- •Хирургическое лечение остеоартроза.

- •Социальная поддержка больных.

- •Эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения в сочетании с хондропротекторами по результатам катамнестических наблюдений.

- •Лазеротерапия остеоартроза (оа).

- •П рофилактика остеоартроза.

- •Глава 9. Остеохондроз позвоночника.

- •Причины развития остеохондроза позвоночника.

- •Механизмы развития остеохондроза.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация остеохондроза позвоночника.

- •Клинические проявления.

- •Шейный остеохондроз.

- •Грудной остеохондроз.

- •Поясничный остеохондроз.

- •Юношеский остеохондроз позвоночника (болезнь Шейермана).

- •Диагностика остеохондроза.

- •Лечение остеохондроза.

- •Профилактика остеохондроза.

- •Глава 10. Подагра.

- •Этиология и патогенез.

- •Патогенез острого подагрического артрита.

- •Клинические проявления.

- •Течение и осложнения подагры.

- •Диагностика.

- •Лечение и профилактика подагры и гиперурикемии.

- •Медикаментозное лечение.

- •Санаторно-курортное лечение.

- •Хирургическое лечение.

- •Часть IV. Заболевания внесуставных тканей. Глава 11. Плечевые болевые синдромы (плечелопаточный периартрит).

- •Анатомия плечевого сустава.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация плечелопаточного периартрита.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика плечелопаточного периартрита.

- •Определение пораженных структур области плечевого сустава на основании жалоб пациента.

- •Течение и исходы плечелопаточного периартрита.

- •Лечение болевых синдромов плеча.

- •Глава 12. Остеопороз.

- •Этиология и патогенез остеопороза.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация остеопороза.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика.

- •Лечение остеопороза.

- •Цели медикаментозного лечения:

- •Группы применяемых препаратов:

- •Профилактика.

- •Глава 13. Фибромиалгия.

- •Эпидемиология фибромиалгии.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Клиническая характеристика фибромиалгии.

- •Диагностика.

- •Дифференциальный диагноз фибромиалгии.

- •Дифференциальный диагноз при синдроме фибромиалгии.

- •Лечение фибромиалгии.

- •Фармакологические методы лечения фибромиалгии.

- •Аналгетики.

- •Трициклические антидепрессанты.

- •Препараты, повышающие уровень серотонина.

- •Мышечные релаксанты.

- •Течение и прогноз при фибромиалгии.

- •Часть V. Диффузные заболевания соединительной ткани. Глава 14. Системная красная волчанка.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация.

- •Клинические проявления.

- •Начальный период.

- •Период разгара.

- •Лабораторные данные.

- •Диагностика.

- •Большие диагностические критерии, по в. А. Насоновой (1972):

- •Малые диагностические критерии:

- •Диагностические критерии скв, разработанные (1982) и обновленные acr (1997).

- •Критерии степеней активности патологического процесса при скв.

- •Лечение.

- •Общие мероприятия.

- •Обучение пациентов.

- •Медикаментозное лечение.

- •Основные методы патогенетической терапии.

- •Дополнительные методы патогенетической терапии.

- •Методы интенсивной терапии.

- •Вспомогательные средства.

- •Течение и прогноз.

- •Глава 15. Системная склеродермия.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация.

- •Клинические проявления.

- •Данные лабораторных исследований.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Общие рекомендации.

- •Немедикаментозное лечение

- •Медикаментозное лечение.

- •Противовоспалительная и иммуномодулирующая терапия.

- •Сосудистая терапия.

- •Антифиброзная терапия.

- •Лечение висцеральных проявлений.

- •Течение и прогноз.

- •Узелковый полиартериит.

- •Этиология и патогенез.

- •Патоморфология узелкового полиартериита.

- •Классификация.

- •Клинические проявления.

- •Диагностика.

- •Лечение.

- •Неспецифическая иммуносупрессивная терапия.

- •Противовирусная и антибактериальная терапия.

- •Экстракорпоральная гемокоррекция.

- •Симптоматические средства и средства, влияющие на реологические свойства крови.

- •Течение и прогноз.

- •Дерматополимиозит.

- •Этиология и патогенез.

- •Патологическая анатомия.

- •Классификация.

- •Клинические проявления.

- •Данные лабораторных исследований.

- •Инструментальные исследования.

- •Диагностика.

- •Диагностические критерии (acr):

- •Лечение.

- •Течение и прогноз.

- •Рекомендуемая литература.

Клиническая картина.

Симптоматика ревматизма может быть различной в зависимости от преимущественной локализации патологического процесса. В соответствии с этим часто выделяют суставную и кардиальную формы ревматизма. В МКБ-10 это также нашло свое отражение (класс IХ):

Шифр 100 – ревматическая лихорадка без упоминания сердца;

Шифр 101 – ревматическая лихорадка с вовлечением сердца.

Суставная форма ревматизма (ревматическая лихорадка без упоминания сердца).

В типичных случаях заболевание развивается через 1-2 недели после перенесенной ангины или другой стрептококковой инфекции. У некоторых больных ревматизм возникает через 1-2 дня после охлаждения без какой-либо связи с инфекцией. Острый ревматический полиартрит в настоящее время встречается относительно редко. Он характеризуется быстро нарастающей болью в суставах, усиливающейся при движениях и пальпации. В течение нескольких часов боль становится очень резкой и в особо тяжелых случаях обусловливает значительную неподвижность больного. Очень быстро к артралгиям присоединяются объективные симптомы воспаления суставов: кожа над ними становится горячей, возникает заметная отечность, накапливается экссудат в полости суставов. Объем движений в пораженных суставах резко снижен.

Суставная форма ревматизма характеризуется "множественностью и непрочностью поражения суставов, быстрыми переходами с одного сустава на другой", как писал великий русский врач С.П.Боткин. Преимущественно поражаются крупные и средние суставы, полная регрессия воспалительных изменений в суставах происходит за 2-3 недели, под влиянием противовоспалительной терапии этот срок укорачивается до нескольких часов или дней. Возможны ревматические поражения нервной системы (хорея) в виде подергиваний - гиперкинезов, мышечной слабости, гипотонии (вплоть до дряблости мышц с имитацией параличей), нарушений движения, невротических расстройств. Возможны кожные изменения в виде кольцевидной эритемы и ревматических узелков.

Ревматический артрит полностью обратим: все суставные проявления проходят бесследно.

Кардиальная форма ревматизма (ревматическая лихорадка с вовлечением сердца).

Организм человека, в частности ребенка, вырабатывает особые защитные антитела, направленные не только на стрептококк, но и на внутреннюю оболочку сердца - эндокард, которая формирует сердечные клапаны. В результате возникает воспаление эндокарда - эндокардит сердца с развитием порока, причем у девочек чаще поражается митральный клапан сердца, а у мальчиков - аортальный клапан. Если организм вырабатывает антитела к структурам суставов - начинается артрит.

По мере стихания процесса поражения суставов на первый план выступают обычно не столь яркие симптомы ревматического воспалительного поражения сердца, которое считается наиболее частым и у многих больных единственным органом проявления ОРЛ. В процесс могут вовлекаться любые структуры сердца, но прежде всего миокард. Чем старше больной, впервые заболевший ревматизмом, тем менее тяжело ревматическое поражение сердца.

Ревматический миокардит при отсутствии сопутствующего порока сердца у взрослых протекает, как правило, нетяжело. Жалобы на слабые боли или неприятные ощущения в области сердца, легкую одышку при нагрузках, гораздо реже – на сердцебиение или перебои.

У отдельных больных в детском возрасте встречается так называемый диффузный ревматический миокардит. Он проявляется бурным воспалением миокарда с его выраженным отеком и нарушением функции. Тоны сердца приглушены, часто выслушивается четкий III тон (протодиастолический ритм галопа) и отчетливый, но мягкий систолический шум. Очень характерно для диффузного миокардита развитие недостаточности кровообращения: как по левожелудочковому, так и по правожелудочковому типу.

Ревматический эндокардит. Это заболевание у большинства пациентов протекает малосимптомно, поэтому современные ревматологи практически отказались от самостоятельного диагноза эндокардита и в каждом случае активного ревматизма с признаками поражения сердца диагностируют ревмокардит, понимая под этим термином сочетание миокардита и эндокардита. Существенными признаками эндокардита являются четкий систолический шум при достаточной звучности тонов и отсутствие симптомов выраженного поражения миокарда. В отличие от шума, связанного с миокардитом, эндокардитический шум бывает более грубым, а иногда имеет музыкальный оттенок. Его звучность возрастает при перемене положения больного или после физической нагрузки. Достоверными признаками эндокардита являются изменчивость уже существующих шумов и возникновение новых при неменяющихся (тем более – при нормальных) границах сердца. Появление мягкого протодиастолического шума на аорте является особенно важным признаком эндокардита (створок клапана аорты).

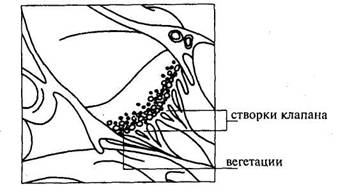

Эндокардит подразделяют на бородавчатый, не приводящий к грубому обезображиванию клапана, и вальвулит. Поверхностные бородавчатые наложения (рис. 6), по мнению В.Т. Талалаева, могут вызвать лишь небольшой краевой склероз клапанов. В противоположность этому, вальвулит характеризуется вовлечением в процесс всей соединительнотканной основы клапанов и формированием в дальнейшем порока сердца.

Рис. 6. Морфологические изменения клапанов при поверхностном эндокардите.

Перикардит в клинической картине ОРЛ в настоящее время встречается редко. Сухой перикардит проявляется постоянными болями в области сердца и шумом трения перикарда, выслушивающимся чаще вдоль левого края грудины.

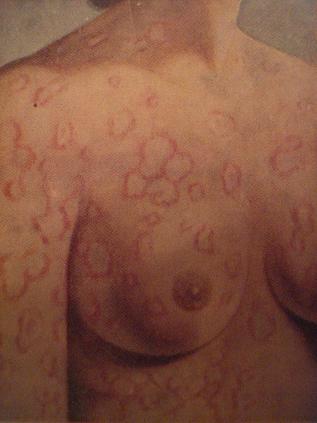

Кожные проявления ревматизма. Среди поражений кожи для ОРЛ практически патогномонична кольцевидная эритема, представляющая собой розовые кольцевидные элементы, незудящие, располагающиеся преимущественно на внутренней поверхности рук, ног, на животе, шее и туловище. Она обнаруживается у 1-2% больных. В части случаев кольца эритемы могут сливаться, образую полициклические фигуры (рис. 7).

Нередко наблюдаются подкожные узелки (рис. 8), представляющие собой образования величиной в несколько мм (до 1см); на ощупь они плотны, безболезненны, располагаются на сухожилиях, связках или в областях с поверхностным расположением костей: голень, пальцы, затылок. Эти подкожные узелки существуют обычно 3 недели или больше, затем исчезают.

Изменения нервной системы и органов чувств. Малая хорея, наиболее типичная из всех "нервных форм" ревматизма, встречается преимущественно у детей, особенно у девочек. Она проявляется сочетанием эмоциональной лабильности с мышечной гипотонией и насильственными вычурными движениями туловища, конечностей и мимической мускулатуры. Особенностями этой формы являются сравнительно небольшое поражение сердца и незначительно выраженные лабораторные показатели активности ревматизма (в том числе часто нормальная СОЭ).

Рис. 7. Кожные проявления ОРЛ.

Рис. 8. Ревматические узелки при ОРЛ.

Результаты лабораторных исследований.

При ОРЛ лабораторные исследования констатируют изменения иммунологических показателей и неспецифические острофазовые сдвиги. К острофазовым показателям относятся: нейтрофилез со сдвигом влево, лейкоцитоз до 12-15 × 109/л, увеличение содержания α2–глобулинов, сменяющееся повышением уровня γ-глобулинов, повышение содержания фибриногена, появление С-реактивного протеина. Возрастает СОЭ. Иммунологические показатели: повышаются противострептококковые антитела (антигиалуронидаза и антистрептокиназа более 1:300, антистрептолизин более 1:250), изменяется абсолютное и процентное количество Т-лимфоцитов, Т-лимфоцитов-супрессоров, Т-лимфоцитов-хелперов, концентрация иммуноглобулинов А, М,G в сыворотке крови. Все лабораторные и иммунологические сдвиги тем выраженнее, чем выше тяжесть ревматического процесса.

Электрокардиографическое обследование.

На ЭКГ выявляются нарушения ритма, проводимости и метаболизма. Часто наблюдаются преходящие атриовентрикулярные блокады (чаще І степени – удлинение интервала РQ, реже ІІ степени), экстрасистолия. Для ревматических миокардитов характерен диффузный диссеминированный характер ЭКГ- изменений сегмента SТ и зубца Т. Ревматические коронариты проявляются признаками ЭКГ-гипоксии (высокие Т-зубцы).

Объективизировать признаки клапанного поражения острым ревматическим процессом помогает ультразвуковое исследование структур сердца: при вальвулитах митрального, аортального клапанов выявляются неравномерное утолщение створок клапанов, нередко наблюдаются пролабирование створок, ограничение их подвижности, митральная и аортальная регургитация.

Выраженность клинической симптоматики может значительно различаться у отдельных пациентов: от незначительной до резко выраженной. В связи с этим выделяют 3 степени активности процесса:

- ревмокардит с максимальной активностью процесса (активность III степени),

- ревмокардит с умеренной активностью (активность II степени),

- ревмокардит с минимальной активностью (активность I степени).

В последние годы течение ОРЛ несколько изменилось. Академик РАМН Насонова В.А. (2001) на основании сравнительного анализа основных проявлений ревматической лихорадки в Москве за последние десятилетия и в США (вспышка в штате Юта) сформулировала их следующим образом:

- структура клинической симптоматики в целом не претерпела существенных изменений;

- процентное соотношение кардита, полиартрита, хореи или их сочетаний остается достаточно постоянным;

- выраженность клинических проявлений заболевания в связи с патоморфозом значительно уменьшилась;

- снизилась тяжесть кардита, он протекает без отчетливых признаков недостаточности кровообращения;

- значительно уменьшилась частота серозита;

- преобладает умеренная и минимальная степень активности воспалительного процесса;

- до минимума снизилась диагностическая ценность кольцевидной эритемы и ревматических узелков;

- снизилась информативность лабораторных тестов;

- значительно улучшился прогноз заболевания.