- •Тема 1. Электрофизические свойства полупроводниковых материалов.

- •1. Электрофизические свойства радиоматериалов

- •Общие сведения о строении вещества

- •Структура электронных оболочек атомов

- •2. Основные понятия зонной теории

- •3. Собственные и примесные полупроводники

- •Неравновесное состояние полупроводника

- •Тема 2. Электронно-дырочный переход.

- •1.Формирование р-п-перехода

- •5.Вольт-амперная характеристика р-п-перехода

- •Тема 3. Полупроводниковые диоды

- •1. Устройство полупроводниковых диодов

- •2. Вольт-амперная характеристика диода

- •Выпрямительный режим работы полупроводниковых диодов

- •Дифференциальные параметры диода и емкости диода

- •5. Пробой диода.

- •Туннельный пробой.

- •Лавинный пробой.

- •Тепловой пробой.

- •6. Вах диода при различных видах пробоя.

- •7.4 Стабилитроны.

- •7.5 Варикапы.

- •7.6 Туннельные диоды.

- •7.7 Фотодиоды.

- •7.8 Светоизлучающие диоды.

- •7.9 Оптопары. История

- •Основные определения

- •Отличительные особенности оптронов

- •Обобщенная структурная схема

- •Применение

- •Диодные оптопары

- •Транзисторные оптопары

- •Тиристорные оптопары

- •Резисторные оптопары

- •Дифференциальные оптопары для передачи аналогового сигнала

- •Оптоэлектронные микросхемы и другие приборы оптронного типа

- •Тема 4. Биполярные транзсторы.

- •4.1 Устройство и принцип действия биполярного транзистора

- •Режимы работы биполярного транзистора.

- •Принцип действия биполярного транзистора.

- •4.2 Схемы включения биполярного транзистора

- •Статические характеристики биполярного транзистора

- •Дифференциальные параметры биполярного транзистора

- •4.5 Работа биполярного транзистора в усилительном режиме

- •Графический анализ усилительного режима.

- •4.6 Основные параметры усилителя.

- •4.7 Импульсный режим работы биполярного транзистора

- •4.8 Разновидности биполярных транзисторов

- •Тема 5. Полевые транзисторы.

- •5.1 Полевые транзисторы с управляющим переходом

- •Характеристики полевых транзисторов.

- •Параметры полевых транзисторов.

- •Схемы включения полевых транзисторов

- •5.2 Полевые транзисторы с изолированным затвором.

Дифференциальные параметры диода и емкости диода

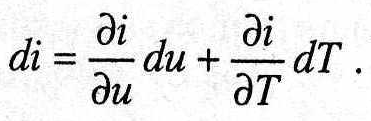

Дифференциальные параметры связывают между собой малые изменения величин, определяющих работу диода. Ток в диоде является функцией двух независимых переменных — напряжения и и температуры Т, поэтому дифференциал тока, то есть его приращение, имеет две составляющих:

(*)

(*)

Частные производные

перед дифференциалами независимых

переменных

![]() и

и

![]() представляют

собой дифференциальные параметры диода.

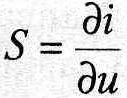

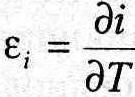

Введем для них обозначения:

представляют

собой дифференциальные параметры диода.

Введем для них обозначения:

Дифференциальная крутизна ВАХ (прямая проводимость), мА/В:

Дифференциальная температурная чувствительность тока диода, мА/0С:

Используя введенные обозначения, запишем соотношение (*) в следующем виде:

![]()

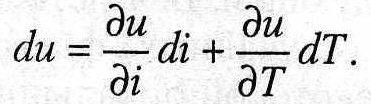

Если принять за

независимые переменные ток

![]() и температуру

Т,

то дифференциал

напряжения можно представить в виде

и температуру

Т,

то дифференциал

напряжения можно представить в виде

(**)

(**)

В этом случае для дифференциальных параметров вводят обозначения:

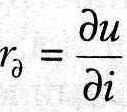

Дифференциальное сопротивление диода, Ом:

Дифференциальная температурная чувствительность напряжения диода, мВ/0С:

.

.

Используя введенные обозначения, запишем соотношение (**) в следующем виде:

![]()

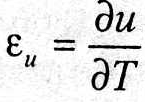

Переходя от бесконечно малых приращений к конечным, дифференциальные параметры можно определить по вольт-амперным характеристикам диода, снятым для двух значений температуры (рис. 3.7).

При рассмотрении процессов в р-п-переходе было установлено, что в самом переходе и в областях, прилегающих к переходу, существуют электрические заряды, которые изменяются при изменении подводимого к переходу напряжения. Такое изменение зарядов воспринимается внешней цепью как электрическая емкость.

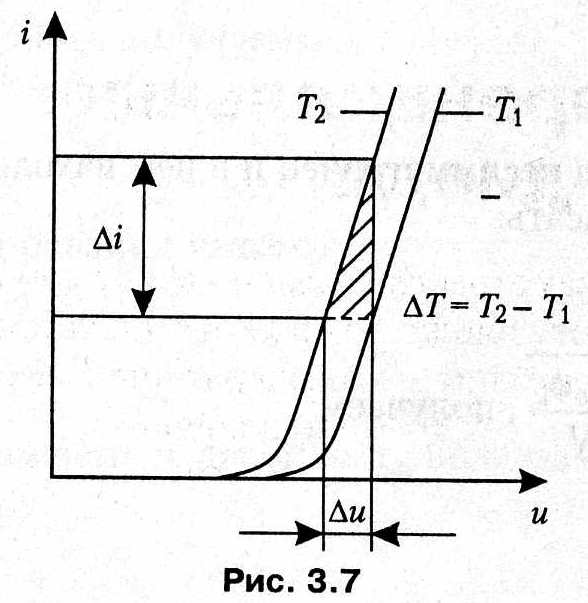

Барьерная

емкость

![]() характеризует

изменение электрического заряда

характеризует

изменение электрического заряда

![]() внутри перехода вследствие изменения

его ширины

внутри перехода вследствие изменения

его ширины

![]() при изменении внешнего напряжения

и:

при изменении внешнего напряжения

и:

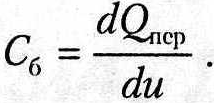

Диффузионная

емкость

![]() характеризует

изменение избыточного заряда,

накапливаемого в областях, прилегающих

к р-п-переходу,

при изменении подводимого к переходу

напряжения:

характеризует

изменение избыточного заряда,

накапливаемого в областях, прилегающих

к р-п-переходу,

при изменении подводимого к переходу

напряжения:

5. Пробой диода.

Пробой диода - резкое увеличение обратного тока при некотором значении обратного напряжения. Различают три вида пробоя: лавинный, туннельный и тепловой.

Туннельный пробой.

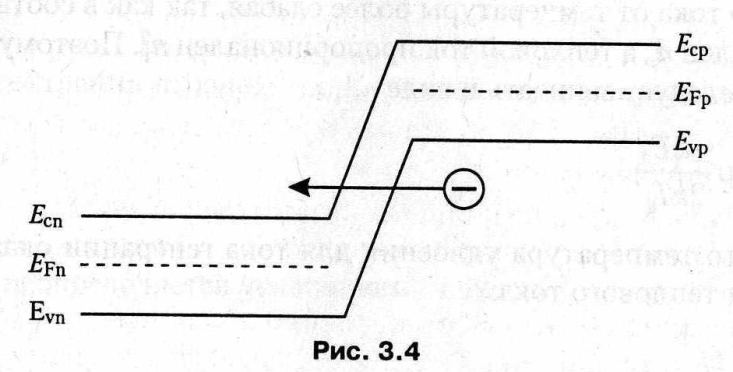

Туннельный пробой обусловлен туннельным эффектом, то есть «просачиванием» электронов сквозь тонкий потенциальный барьер. Он наблюдается в том случае, когда при подаче обратного напряжения возникает перекрытие энергетических зон (рис. 3.4), вследствие чего электроны могут переходить из валентной зоны р-области в зону проводимости п-области.

Для

возникновения туннельных переходов

необходимо, чтобы напряженность поля

в переходе достигла определенной

критической величины

![]() .

.

Экспериментально

установлено, что для германия

![]() ,

для кремния

,

для кремния

![]() ,

что

достижимо только в очень узких

р-п-переходах,

получаемых при высокой концентрации

примеси.

,

что

достижимо только в очень узких

р-п-переходах,

получаемых при высокой концентрации

примеси.

Туннельный пробой с повышением температуры наступает при более низком обратном напряжении. Объясняется это тем, что с ростом температуры у полупроводников уменьшается ширина запрещенной зоны, соответственно, уменьшается толщина р-п-перехода и возрастает напряженность поля в переходе, что увеличивает вероятность возникновения туннельного пробоя.