- •Часть 1. Механика. Электричество и магнетизм. Колебания

- •1.1. Механика. Материальная точка. Движение материальной точки. Скорость и ускорение произвольно движущейся точки

- •1.2. Кинематика вращательного движения

- •1.3. Динамика движения материальной точки. Законы Ньютона

- •2.1. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения, сила тяжести, вес тела

- •2.2. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции

- •2.3. Центр масс. Закон сохранения импульса

- •2.4. Кинетическая энергия. Работа. Мощность

- •2.5. Потенциальная энергия

- •3.1. Вращательное движение твердого тела. Момент инерции. Теорема Штейнера

- •3.2. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела

- •3.3. Основное уравнение динамики вращательного движения

- •3.4. Силы трения. Статическое и кинематическое трение

- •Кинематическое трение

- •4.1. Условие неразрывности потока жидкости

- •4.2. Уравнение Бернулли

- •4.3. Сила внутреннего трения

- •4.4. Ламинарное и турбулентное течение

- •4.5. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея

- •4.6. Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца

- •Никакими физическими опытами, находясь внутри исо, нельзя установить, движется она равномерно и прямолинейно или покоится;

- •Все законы физики выглядят, записываются одинаково во всех исо;

- •Все физические явления протекают одинаково во всех исо;

- •5.1. Следствия из преобразований Лоренца

- •5.2. Релятивистские выражения массы и импульса тела

- •5.3. Релятивистское выражение для энергии

- •6.1. Электрические заряды. Закон Кулона

- •6.2. Потенциальная энергия. Потенциал. Работа сил электрического поля

- •6.3. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей

- •6.4. Связь между потенциалом и напряженностью

- •6.5. Графическое изображение электростатических полей

- •7.1. Поток и циркуляция вектора электростатического поля.

- •7 .2. Применение теоремы Гаусса для расчета электростатических полей

- •7.3. Электрическое поле в диэлектрике

- •8.1. Поле заряженного проводника

- •8.2. Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора

- •8.3. Энергия заряженного тела, конденсатора. Энергия электрического поля

- •8.4. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля – Ленца

- •8.5. Электродвижущая сила. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •8.6. Правила Кирхгофа

- •9.1. Магнитное поле. Закон Био – Савара – Лапласа

- •9.2. Сила Лоренца. Закон Ампера

- •9.3. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции и теорема Гаусса для вектора

- •9.4. Магнитное поле в веществе

- •10.1. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции

- •10.2. Токи Фуко

- •10.3. Явления самоиндукции и взаимоиндукции

- •10.4. Второе уравнение Максвелла в интегральной форма. Ток смещения

- •10.5. Уравнения Максвелла

- •11.1. Гармонические колебания

- •11.2. Сложение гармонических колебаний

- •1. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты

- •3. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.

- •12.1. Затухающие колебания

- •12.2. Вынужденные колебания

- •12.3. Вынужденные колебания в цепи переменного тока

- •12.4. Мощность в цепи переменного тока

- •1. Векторы и скаляры

- •3. Циркуляция и поток вектора .

- •Библиографический список

3.4. Силы трения. Статическое и кинематическое трение

Всякое движущееся тело встречает сопротивление своему движению со стороны окружающей его среды и других тел, с которыми оно соприкасается. На любое движущееся тело действуют силы трения. Природа этих сил может быть различной, но в результате их действия всегда происходит превращение механической энергии во внутреннюю энергию трущихся тел, т. е. в энергию теплового движения их частиц.

Остановимся на классификации сил трения. Внутренним трением (вязкостью) называют явление, которое состоит в возникновении касательных сил, препятствующих перемещению частей одного и того же тела по отношению друг к другу (например, трение в жидкостях и газах).

В нешним

трением называют явление, заключающееся

в возникновении в местах контакта двух

соприкасающихся твердых тел касательных

сил, которые препятствуют относительному

перемещению этих тел. Различают два

вида внешнего трения: статическое и

кинематическое.

нешним

трением называют явление, заключающееся

в возникновении в местах контакта двух

соприкасающихся твердых тел касательных

сил, которые препятствуют относительному

перемещению этих тел. Различают два

вида внешнего трения: статическое и

кинематическое.

Статическое трение

Е

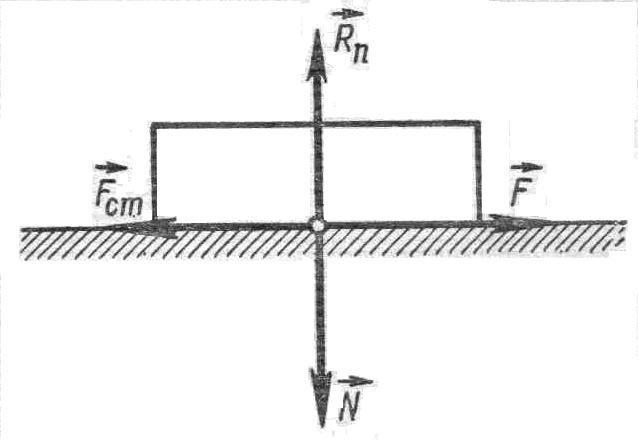

Рис. 3.4

силы

сила

статического трения также будет

возрастать. Из опыта известно, что сила

статического трения может увеличиваться

лишь до некоторого предельного значения

![]() :

при F

> F0,

тело приходит в движение. Г. Амонтон и

Ш. Кулон

:

при F

> F0,

тело приходит в движение. Г. Амонтон и

Ш. Кулон

опытным путем установили следующий закон статического трения: предельное значение F0 силы статического трения прямо пропорционально величине N силы нормального давления тела на опору, т. е.

F0 = f0 N . (3.11)

Безразмерный коэффициент пропорциональности f0 называют коэффициентом статического трения. Он, как показывает опыт, зависит от материала и состояния поверхностей соприкосновения тел.

Кинематическое трение

Закон Амонтона – Кулона для трения скольжения можно выразить формулой:

Fск = f ' N, (3.12)

где f ' – коэффициент трения скольжения, а N – сила нормального давления. Коэффициент трения скольжения зависит от материала тел и состояния соприкасающихся поверхностей. Он также несколько зависит от скорости движения. При малых скоростях f ' ≈ f0.

Остановимся на причинах, вызывающих трение скольжения. Во время движения одного тела относительно другого происходит разрушение зацепившихся друг за друга выступов, шероховатостей на соприкасающихся поверхностях. До тех пор, пока внешняя сила F меньше предельного значения (F < f0 N), происходит лишь незначительная деформация зацеплений и, соответственно, исчезающее малое смещение соприкасающихся поверхностей. Увеличение внешней силы F влечет за собой разрушение зацеплений, и при F > F0 = f0 N начинается скольжение.

Из сказанного следует, что для уменьшения трения необходимо делать соприкасающиеся поверхности тел возможно более гладкими. Однако, как показывает опыт, целесообразно уменьшать шероховатость этих поверхностей лишь до определенного предела. Дальнейшее уменьшение шероховатости приводит не к уменьшению, а к возрастанию сил трения. Это связано с тем, что между частицами с гладкими поверхностями, вплотную прилегающими друг к другу, действуют значительные силы межмолекулярного притяжения. Поэтому «эффективная» сила нормального давления может значительно превосходить силу нормального давления N, обусловленную внешними нагрузками. Для учета указанного явления Б. В. Дерягиным был предложен двучленный закон трения скольжения:

Fск = f ( N + р0 S0), (3.13)

где р0S0 = N0 – дополнительная нормальная сила, являющаяся результирующей сил межмолекулярного притяжения в области непосредственного контакта поверхностей трущихся тел, р0 – давление, обусловленное силами межмолекулярного притяжения, S0 - площадь действительного контакта, f – истинный коэффициент трения скольжения.

Необходимо отметить, что S0 всегда во много раз меньше площади кажущегося контакта S. Для шероховатых поверхностей S0 мало и f ≈ f ', так что двучленный закон трения совпадает с законом Амонтона – Кулона.

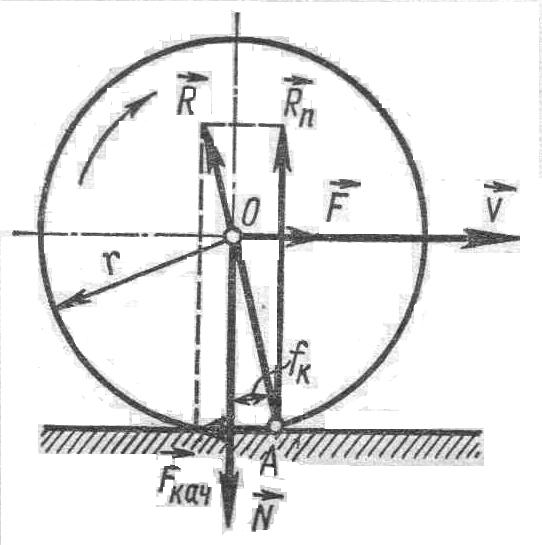

К

Рис. 3.5

![]() поверхности несколько смещается вперед,

а линия действия силы отклоняется от

вертикали назад (рис. 3.5). Нормальная

составляющая

поверхности несколько смещается вперед,

а линия действия силы отклоняется от

вертикали назад (рис. 3.5). Нормальная

составляющая

![]() ,

а касательная составляющая

,

а касательная составляющая

![]() и

является силой трения качения:

и

является силой трения качения:

![]() .

.

При равномерном качении сила

![]() компенсируется

силой тяги

,

а реакция

направлена

вдоль прямой АО, так что

ее момент сил относительно оси симметрии

О катящегося тела равен

нулю. Если r

– радиус катящегося тела, а

fк

– величина смещения точки А

приложения реакции

компенсируется

силой тяги

,

а реакция

направлена

вдоль прямой АО, так что

ее момент сил относительно оси симметрии

О катящегося тела равен

нулю. Если r

– радиус катящегося тела, а

fк

– величина смещения точки А

приложения реакции

![]() ,

то из условия равенства нулю момента

силы

относительно

оси О следует, что

,

то из условия равенства нулю момента

силы

относительно

оси О следует, что

![]() .

.

Поэтому для силы трения качения справедлив закон Кулона:

![]() . (3.14)

. (3.14)

Величину fк называют коэффициентом трения качения.

Лекция 4