- •Трудные случаи разбора простого предложения

- •Словосочетание

- •Определения предложения

- •Парадигма предложения

- •Синтаксический индикатив

- •Синтаксические ирреальные наклонения

- •Синтаксический индикатив

- •Синтаксические ирреальные наклонения

- •Типы предложений по цели высказывания

- •Типы вопросительных предложений

- •Вставные конструкции (в разборе разговорном – может быть «вставка»)

- •Отличие придаточных сравнительных от сравнительных оборотов

- •История изучения односоставных предложений

- •1.Бытийные односоставные

- •Односоставные глагольные предложения

- •Второстепенные члены предложения

- •История изучения бсп в русистике:

- •5 Способов выражения чужой речи

- •6 Или 8 мая – карточки, подготовка к экзамену.

- •Актуальные процессы русского синтаксиса (на материале прозы последнего двадцатилетия)

- •6 Мая 10:40 48 аудитория, 8 мая 17 ауд. – предложения, карточки.

Типы предложений по цели высказывания

(вопросит., побудит., повествоват. предложения)

семантика, структура, функции (первич., вторич.), типы.

Повествовательное предложение – констатация. Мне приходит охота помучить студента (Чехов). невосклиц., повеств., односостав., полное, распр., ничем не осложнено.

Вопросительное предложение – поиск информации. Кого ж любить? Кому же верить? Скажи-ка дядя, ведь недаром..?

Побудительное предложение – побуждение. Не печалься, не сердись. Трубите сбор!

Вопросительные предложения (Ильенко «Коммуникативно-структурный синтакис»). По вопросу существует огромная научная литература. Валимова «Функциональные типы вопросительных предложений», Бернева «Коммуникативные типы… предложений», Жинкин «Вопрос и вопросительное предложение» (Вопросы языкознания, 2003 г*.№3).

Вопрос – движущая сила развития культуры, общества, личности = цивилизации. Зачем нужно изображать уже изображенное? (Мираб Мамардашвилли «Эстетика мышления»).

Узнать и удостовериться – разные функции (Жинкин). Если нет ожидания ответа, нет настроя на поиск информации, то даже если стоит вопросительный знак, ТО ЭТО НЕ ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ: (Чехов) Ах, ты так? Значит, ты драться? Таак, Марш, жучка, или как тебя? (Лермонтов) Что ж?Ввеселитесь. (бросить вызов).

Типы вопросительных предложений

общевопросительные

частновопросительные

Общевопросительные – о ситуации в целом, даже если другое начало. почему в сердце смута, веселье и страх и кровавые мальчики в теле в глазах? (Вознесенский) Что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его. (Пушкин)

Частновопросительные – элементы ситуации: время, место, количество. Каких был лет царевич убиенный?

И его мучили вопросы: как он встретится с ней <…>?(Чехов)

Альтернативные – необходимость альтернативного выбора групп одной из двух взаимосключающих возможностей.

Когда вопросительное предложение выполняет ф.поиска информации – первичная функция.

В значении повеств., побудит – вторичная функция.

Первичные функции

собственно-вопросительные: Почему вы, мой друг, похудели?

предположительно-вопросительные: Неужели так трудно слагать за строфою строфу?

констатирующе-вопросительные: (Мнишек в Борисе Годунове) Но думал ли, признайся, Вишневецкий, что дочь моя царицей будет?

Вторичные функции

в значении побудительных:

Где твой кинжал? (Борис Годунов. Пушкин) значение: ну, хочешь, ну, убей.

Вы не знаете, который час? (косвенный речевой акт)

Вы не придете? (мы вас вообще-то ждем

в значении повествовательных:

риторический вопрос: (риторическая фигура, ф. – актуализация, создание контакта, возможно, провокация, ответ не ожидается). Кому не было 18 лет? Кто не ошибался?

Женщина разве бывает без подлости? (Достоевский)

Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме?(Достоевский)

Как мог он на Руси сохранить свою веселость? (Пушкин)

Наряду с риторическим вопросом существует медитативный вопрос.

Зачем я не птица? Почему люди не летают?

Функционирование вопросительных высказываний, функциональный потенциал очень разнообразный. Этот потенциал сейчас имеет особый интерес, изучается прагматически. (Максимов «Искусство брать интервью», прием на работу, в риториках описаны методики: А.К.Михальская «Основа риторики» - опираясь на деловую риторику дает эскиз беседы, когда мы приходим в организацию).

Структура вопросительных предложений:

1.интонация. Она способна превратить повествовательное предложение в вопросительное. Брат придет?

2.порядок слов. Инверсия. (сначала рема (новое), потом тема) Придет ли час моей свободы? И что любовь?

3.специализированные лексико-грамматические средства: разве, неужели, ли, или. Что сердце, сердце – воск. где?куда?когда?откуда? по какой причине? и т.д.

Побудительные предложения

Семантика побуждения может быть дифференцированной. (Довлатов) Вспомните лица членов политбюро! (И.Ильф) Перестаньте влачить жалкое существование, надоело!

Не убейся, подлая! Не подскользнись! (предостережение)

Желание действия со стороны 3ьего лица, лицо здесь понимается довольно широко: Пусть сильнее грянет буря! (Горький) Здесь лицо все равно воздействует на адресата, желание адресата. Продлись, продлись очарованье!

побуждение, предостережение, желание, приказ, просьба, мольба, команда.

Команда пора ехать

совет учись, мой сын!

Предприми постоянный труд!(Пушкин)

просьба

мольба Позвольте я у ваших ног в покое о предстоящем счастье соберу!

согласие, разрешение Сложи свою жизнь так, как тебе хочется(Пастернак «Доктор Живаго»)

Вторичные функции побудительных предложений

-в значении повествовательного (от побуждения к констатации)

Но любой роман возьмите и найдете, верно, ее портрет (Пушкин «Евгений Онегин»). Предположение. Если вы найдете любой роман, <…>

Структура побудительных предложений

-повелительное наклонение Давате споем что-нибудь божественное! (Чехов)

-инфинитив А подайте сюда Ляпкина-Тяпкина!

Границы побудительных предложений: по-школьному только если повелит.накл.глагола, даже инфинитив.- под вопросом.

Побудительные предложения надо отличать от повествовательных безличных. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных (Гоголь).

Повеств., односостав., безлич.предложение. Нужно иметь – гл.компонент, это констатация побуждения. Любовь надо беречь.

Надо что-нибудь любить (Фет). Повеств., безлич.предложение, нет грамматикализованной формы побуждения.

Повествовательные предложения

Констатация факта, событий, явлений.

Если предложение выражает наше отношение к действительности и сообщаемому, то в них выделяется 2 основных типа:

коммуникативно-ориентированные (стабилизация компонентов адресованности).

неориентированные

Ориентация предполагает наличие грамматических примет адресованности, т.е. включения обращений, вводных, вставных компонентов, местоимений 2 л. Ты прозаик, я поэт. формы глаголов 2 л. Слышишь, сани мчатся.

Белеет парус одинокий – неориентированное. Метафорическая квалификация этого типа предложения.

Обращения живут не только в повествовательном предложении. Но появление в повествовательном предложении обращения актуализирует его коммуникатив.

Обращение – обозначает того, к кому или чему обращена речь.

Обращения надо отличать от:

междометий: Батюшки! Изумился тонкий.

именительного темы, именительного лекторского Ах, няня, сколько раз я <…> Москва, Как мы понимаем этот термин. Вынос названия темы в препозицию. Правда, в каких только падежах не склоняли слово «правда».

Может отделяться многоточием, запятой, точкой и т.д.

вокативных конструкций (по форме – обращение, но функция у вокатива – не назвать адресата, а выразить оценку, предостережение, угрозу) Lise! И в этом слове было все: и угроза, и …(Толстой «Война и мир») В разговорной речи, художественной литературе (в ремарках поясняется, в конструкциях с прямой речью).

приложений обособленных

номинативов

Адресат не только кто, но и что. Ты течешь как река, странное создание.

Именительный падеж и элементы звательного падежа: Ир, мам, пап, Тань. Услышь меня, красивая! (субстантивированные прилагательные на роль обращения).

Связь обращения с предложением: Обращение, как и вводные и вставные осложнения – разновидность коммуникативного осложнения, не структурного. Не член предложения.

А.Г.Руднев полагал, что между обращением и предложением есть специфическая связь, которую он называл соотнесением.

Обращение выполняет не только функцию адресата, но и обозначает положение дел. Антракт, негодяи! (Булгаков «Мастер и Маргарита»).

В побудительных, вопросительных бывают обращения. Но в повествовательных предложениях они создают коммуникативную ориентацию: Стыдно вам, Татьяна Павловна! (Достоевский)

Вводные и вставные компоненты (вводн. слово, словосочетание, предложение; вставные компоненты – высказывания и т.д.)

Разграничивают их даже в школе.

Вводные компоненты характеризуют высказывание, дают ему оценку (желательность, достоверность), организуют высказывание, слова о словах. А вставные компоненты любого объема (любят разрастаться) несут добавочную информацию событийную, фактическую (время, место, причина, количество). Знаки препинания не главное здесь (и те, и другие могут быть в скобках). Вводные выражает синтаксическую модальность (субъективную, объективную).

Способ выражения вводных компонентов

Все модальные слова – вводные, но не все вводные – модальные.

Вводными могут быть однако, к счастью. Но вводные компоненты имеют некоторую грамматическую стабилизацию.

Вводные могут быть словами, словосочетаниями и предложениями. , … как ласково называл его Чехов, … - ссылка на источник информации

Разряды вводных компонентов по значению

Традиционное школьное представление о типах вводных компонентов: оценка, уверенность, организуют сообщение, могут устанавливать контакт.

Даже, якобы.- не вводные.

собственно-модальные

устанавливают отношение предложения с действительностью, достоверно или нет, есть или нет, источник информации. Высокоразвитые люди, как мне кажется. не могут иметь …(Достоевский) Это очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали (Достоевский). – вводное предложение, собственно-модальное, ссылка на источник информации.

оценочные К счастью или к несчастью все когда-нибудь кончается (Чехов)

логические и организующие высказывание: во-1, во-2, кстати, кстати прибавлю, наконец, значит: время летело незаметно, значит,

Кстати прибавлю, …

контактирующие: Карнеги: Это риторическое самоубийство, в твоей речи нет вводных слов (во-1. во-2). Видите ли, понимаете ли (когда нечего видеть и понимать, превращаются в модальную частицу) Видите ли, в молодости одиночество полезно человеку (Горький)

Вводные компоненты надо отличать от членов предложения:

Постой, царевич. Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа (Пушкин «Борис Годунов»).

Быть может, он для блага мира или хоть для счастья был рожден (Пушкин «Евгений Онегин»)

А может быть и то – то- подлежащее, может быть – сказуемое.

Однако – запятая только в середине высказывания. В начале предложения – противительный союз.

Вставки, скобочный синтаксис. Двусоставные предложения.

Образцы разбора

Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы точно то же течение жизни (Л. Н. Толстой).

простое в составе сложного, двусостав., полное, распростр., ничем не осложнено.

подлежащее – много переворотов. Сочетание цельное, комплетивное (количественно-именное).

Сказуемое – было

так – обстоятельство степени

три года – обстоятельство времени или детерминант

последние – согласованное определение

в жизни – обстоятельство времени (ситуативное)

Андрея – несогласованное определение

простое в составе сложного, двусоставное

точно то же течение – подлежащее

то же – частицы

его – прямое дополнение

странно – обстоятельство образа действия

неожиданно – обстоятельство образа действия и времени

при въезде – обстоятельство места, времени, обстановки

Лысые Горы – обстоятельство места

Приложение - разновидность определения, выраженная существительным, совпадающее полностью или частично по форме с определяемым словом и дающее предмету более частное название.

Невосклицательное, повествовательное сложноподчиненное предложение, состоит из 2 частей (1 главной, 1 придаточной). К слову главной части так при помощи союза что присоединяется придаточное следствия (фраз, типа).

37. С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз назы- вали ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом (М. Ю. Лермонтов).

вводн – оценка информации (за что им глубочайшая благодарность)

называли ангелами – главный компонент

их – прямое дополнение

столько раз – обстоятельство меры, комплетивное сочетание

простое в составе сложного, двусостав., неполное, конструктивно-неполное предложение, распростр., осложнено обособленными членами.

забывая – от переходного глагола образовано деепричастие

в самом деле – обстоятельство степени

в простоте душевной – обстоятельство причины

забывая – обстоятельство причины

этому комплименту – косвенное дополнение (т.к. Дательный падеж. Родительный падеж – прямое дополнение).

простое в составе сложного, двусостав., полное, распр., не осложнено

те же поэты – подлежащее

величали полубогом – сказуемое, СИС

Нерона – прямое дополнение

за деньги – обстоятельство причины

Невосклицательное, повествовательное сложноподчи- ненное предложение; состоит из 6 частей (1 главной, 4 при-

даточных и 1 вв. пр.). К главной части при помощи союза с тех пор как присоединяются 2 однородных придаточных времени, а при помощи союза что — неоднородное прида- точное следствия с оттенком степени (фраз, типа), к кото- рому последовательно союзом что присоединяется прида- точное изъяснительное.

13. Странно подумать, что добрый дедушка Крылов, бла- годушно взирающий с пьедестала в Летнем саду на игры ребя- тишек, был некогда бедным и честолюбивым юношей и вел жестокую борьбу за литературное существование, и совер- шил немало безумств, и принял много горя, прежде чем похо- ронил свой талант в басне, а судьбу — в анекдоте, прежде чем сам превратился в басенного зверя, в могильный курган обжорства и остроумия (С. Лурье).

неполное: конструктивно-неполное

похоронил талант и судьбу – однородные прямые дополнения

в басне, в анекдоте – (двояко) косвенное дополнение или обстоятельство места

стилистические тактики: игра с клише, но не относится к этому серьезно.

добрый дедушка Крылов – цельное словосочетание, штамп советской эпохи, подлежащее

был бедным и честолюбивым юношей СИС

вел борьбу ПГС цельные

словосочетания,

сказуемые, СИС

совершил немало безумств ПГС

принял мало горя ПГС

благодушно взирающий с пъедестала –

некогда – обстоятельство времени

жестокую, литературное – согласованное определение

за литературное существование – несогласованное определение

прежде чем – временной союз

сам – подлежащее, местоимение

превратился в зверя, в курган – однородные составные именные сказуемые

(превратиться – эквивалент связки «быть», полузнаменательная связка)

Невосклицательное, повествовательное сложноподчи- ненное предложение, состоит из 4-х частей (1 главной, 3-х придаточных). К главной части при помощи союза что присоединяется придаточное изъяснительное, к которому

при помощи союза прежде чем присоединяются 2 одно- родных придаточных времени. Подчинение последователь- ное и однородное.

10:40 – 27.02.2013

5, 9, 12 – 12:30 (отдельно будем разбирать)

плетка pliska

бандаж nidos

кляп suukapula

предложения по цели высказывания (интересные примеры), обращения, вводные компоненты, разновидности вставок и их функции в тексте – СР

придаточное следствия, придаточное фразеологического типа.

прямое – вин.падеж без предлога

пью молоко – прямое дополнение

не пью молока (молока) – прямое дополнение (Р.п. при отрицании)

выпила молока (Р.п. части)

Сильнее кошки зверя нет – косвенное дополнение

быть, являться, казаться, слыть, считаться, называться, величаться – эквиваленты, синтаксические синонимы связки «быть»

посмотреть в лицо, взглянуть в глаза, писать карандашом (орудийное значение) – дополнение

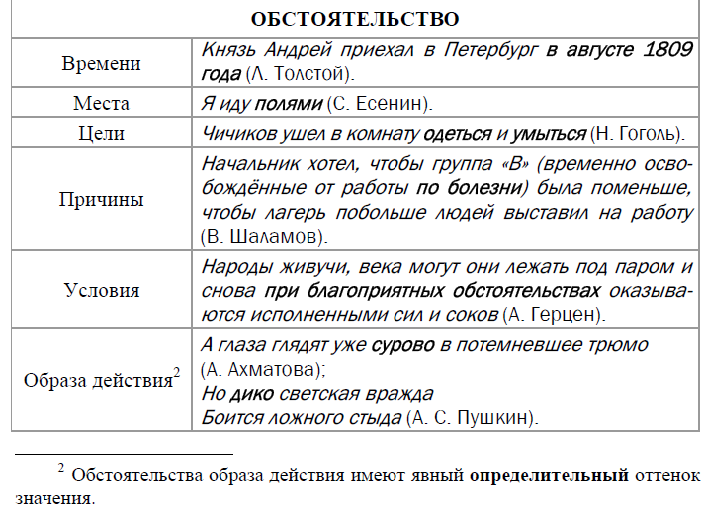

определение, дополнение, обстоятельство Второстепенные члены предложения. на карточку.

полный смысла – адъективно-субстантивн., сильное управление, в каком-то смысле комплетивное

ДЗ номер предложений. карточки. СУП, Бабайцева, сложные случаи определения второстепенных членов предложения

25.02.2013