- •1. Основное оборудования яэу. Теплоносители и рабочие тела.

- •1.1 Типы яэу, назначение, перспективы.

- •1.2 Основное технологическое оборудование яэу. Назначение, требования к нему.

- •1.3 Основные требования к оборудованию яэу.

- •1.4 Теплоносители и рабочие тела.

- •2. Классификация атомных станций (ас). Распределение и потребление электрической и тепловой энергии.

- •2.1 Распределение и потребление энергии, энергосистемы.

- •2.2 Графики электрической и тепловой нагрузок.

- •2.2.1 Графики электрических нагрузок

- •2.2.2 Графики тепловых нагрузок

- •2.3 Коэффициент использования и число часов использования установленной мощности.

- •3. Выбор начальных и конечных параметров термодинамического цикла, показатели тепловой экономичности.

- •3.1 Термодинамические циклы яэу. Основные параметры термодинамического цикла. Определение термического коэффициента полезного действия.

- •3.2 Обоснование начальных параметров рабочего тела яэу с реакторами различных типов.

- •3.3 Выбор и обоснование конечных параметров рабочего тела.

- •3.4. Показатели тепловой экономичности ас. Коэффициенты полезного действия, удельные расходы тепла и пара.

- •3.5 Показатели тепловой экономичности атэц.

- •4. Регенеративный подогрев питательной воды.

- •4.1 Термодинамические основы регенерации тепла. Энергетический коэффициент.

- •4.2 Оптимальное распределение регенеративного подогрева по ступеням.

- •5. Особенности водно-химического режима в контурах яэу.

- •6. Реакторная установка с реактором ввэр-1000.

- •6.1 Принципиальная технологическая схема блока с ввэр-1000.

- •6.2 Первый контур.

- •6.3 Реактор ввэр-1000 и главные циркуляционные трубопроводы.

- •6.4 Система компенсации давления.

- •6.5 Система подпитки продувки реактора ввэр-1000 (спПр).

- •6.6 Система аварийного охлаждения активной зоны ввэр-1000 (саоз).

- •6.7 Пассивная часть саоз.

- •6.8. Система аварийного и планового расхолаживания.

- •6.9. Система аварийного ввода бора.

- •6.10. Система локализации аварий и спринклерная система.

- •6.11 Система продувки и дренажей парогенератора.

- •6.12. Система аварийной питательной воды парогенератора.

- •7. Реакторная установка с реактором рбмк-1000.

- •7.1 Принципиальная технологическая схема энергоблока рбмк-1000.

- •7.2. Реактор рбмк-1000 и контур многократной принудительной циркуляции.

- •7.3 Система продувки и расхолаживания (сПиР)

- •7.4 Газовый контур.

- •7.5 Контур охлаждения каналов системы управления и защиты (суз), каналов контроля энерговыделения( дк), каналов охлаждения отражателя (коо).

- •7.6 Система аварийного охлаждения реактора.

- •7.7 Система локализации аварий.

- •7.8 Система защиты реакторного пространства от превышения давления.

- •8. Конденсационная установка.

- •9. Система технического водоснабжения.

- •9.1 Основные потребители технической воды.

- •9.2 Типы систем технического водоснабжения.

- •9.3 Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на давление в конденсаторе.

- •10. Тракт основного конденсата.

- •11. Деаэрационная установка.

- •11.1 Способы деаэрации

- •1 1.2. Типы деаэраторов

- •11.3 Размещение деаэраторов на электростанциях.

- •12. Система питательной воды.

- •13. Трубопроводы острого пара.

- •14. Теплофикационная установка

- •14.1 Оценка мощности теплофикационной установки.

- •14.2 Схема теплофикационной установки энергоблока ввэр-1000.

- •14.3. Теплофикационная установка энергоблока рбмк-1000.

- •15. Испарители

3.3 Выбор и обоснование конечных параметров рабочего тела.

При неизменных начальных параметрах рабочего тела тепловая экономичность паротурбинной установки может быть увеличена за счет снижения конечного давления пара. Чем ниже конечное давление пара, тем большую работу он совершает в турбине. Добиваясь расширения пара в турбине до давления, ниже атмосферного, можно увеличить теплоперепад на 20-25%. Поэтому желательно иметь давление пара на выхлопе турбины как можно более низким. Однако при снижении конечного давления пара мы сталкиваемся с рядом проблем. Следует напомнить, что турбины АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК работают на влажном паре. В процессе расширения пара в турбине его влажность непрерывно увеличивается и в конце процесса расширения достигает неприемлемо высоких значений. Наличие влаги в потоке приводит к увеличению коррозионного и эрозионного износа лопаток, снижает внутренний к.п.д турбины. Технически данная проблема решается путем сепарации пара в специальных сепарационных устройствах. Далее. При снижении давления пара происходит увеличение его удельного объема. Чтобы скорость пара оставалась в пределах допустимых значений, необходимо увеличивать проходное сечение, т.е. увеличивать длину лопаток турбины. Предельная длина лопаток ограничена прочностными характеристиками материала. Чтобы длина лопаток не превышала предельных значений, необходимо исходный поток пара после цилиндра высокого давления разделять на несколько потоков, т.е. увеличивается общее число цилиндров турбины, увеличивается ее длина, а следовательно, металлоемкость стоимость.

Конденсация пара в конденсаторе турбины происходит за счет передачи теплоты конденсации циркуляционной охлаждающей воде. Температура конденсации не может быть ниже температуры охлаждающей воды. В свою очередь, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор зависит от типа системы технического водоснабжения, местоположения станции, времени года, изменяясь от 2-100С зимой до 15-300С летом. Если принять нагрев охлаждающей циркуляционной воды в конденсаторе ~100С, то выходная температура воды из конденсатора может достигать 25-400С. Поэтому конечное давление в конденсаторе турбин АЭС составляет Рк= 0,004÷0,006 МПа, а для турбин ТЭС Рк= 0,0035 – 0,005 МПа.

3.4. Показатели тепловой экономичности ас. Коэффициенты полезного действия, удельные расходы тепла и пара.

Тепловая экономичность АЭС и её основных элементов характеризуется значениями к.п.д. и удельных расходов теплоты и пара. Рассмотрим показатели тепловой экономичности АЭС с циклом Ренкина в рабочем контуре.

Рассмотрение процессов в деталях будем проводить в h-s-диаграмме, причем всё будем относить к 1кг пара. В цикле без регенерации всё тепло к рабочему телу подводится в ПГ (реакторе), это процесс 4-5-1, рисунок 7.

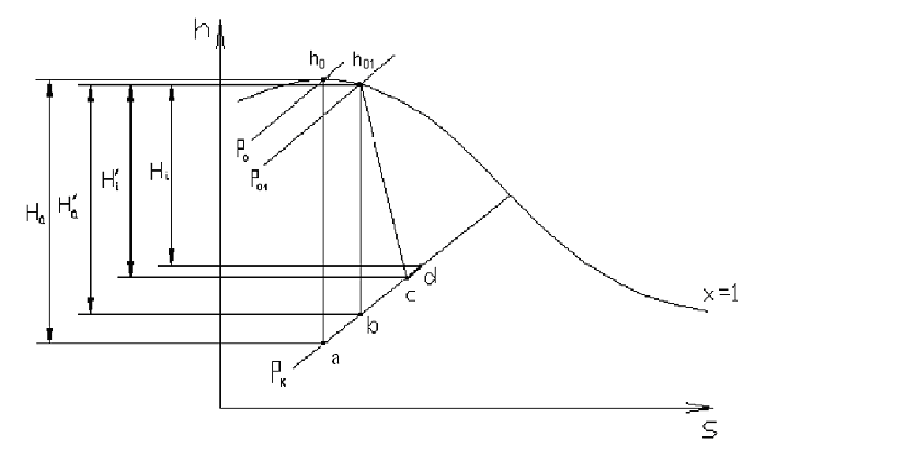

Пар в турбине расширяется от начального давления Р0 до давления в конденсаторе Pк. Как происходит этот процесс? Рассмотрим его подробнее в h-s-диаграмме, рисунок 11.

Процесс перехода от Р0 к Р01 связан с процессом дросселирования в блоке стопорно-регулирующий клапан турбины. Эти потери характеризуются величиной h0 – h01. Степень совершенства этого блока характеризуется следующим к.п.д.

![]() (3.3)

(3.3)

Н

a

Количество

теплоты, подводимое к турбоустановке

одним килограммом пара, будем называть

удельной располагаемой теплотой турбины

-

![]() (hп.в.

– это

энтальпия питательной воды).

(hп.в.

– это

энтальпия питательной воды).

Количество теплоты, отводимое от одного килограмма рабочего тела в «холодном источнике», обозначим через q1.

Рис. 11. Расширение рабочего тела в турбине (к определению к.п.д.)

![]() -

удельный располагаемый теплоперепад

(или адиабатный теплоперепад, или

удельная располагаемая внутренняя

работа турбины,

-

удельный располагаемый теплоперепад

(или адиабатный теплоперепад, или

удельная располагаемая внутренняя

работа турбины,

![]() ).

).

Итак, реальный процесс – это не h0-a, и даже не h01-b, а h01-c. Точка d смещена по отношению к точке с из-за, так называемых, потерь с выходной скоростью.

Термический

к.п.д. цикла – это величина

![]() :

:

![]() .

(3.4)

.

(3.4)

Совершенство

проточной части турбоустановки

характеризуется величиной

![]() :

:

![]() .

(3.6)

.

(3.6)

Потери с выходной скоростью характеризуются своим к.п.д.

![]() .

(3.7)

.

(3.7)

Внутренний

относительный к.п.д. турбины

![]() - это

отношение

действительного

теплоперепада к располагаемому

теплоперепаду:

- это

отношение

действительного

теплоперепада к располагаемому

теплоперепаду:

![]() .

(3.8)

.

(3.8)

Внутренний

абсолютный к.п.д. турбины

![]() определяется

следующим образом:

определяется

следующим образом:

![]() ,

(3.9)

,

(3.9)

где

![]() - теплоперепад в турбине с учетом

протечек.

- теплоперепад в турбине с учетом

протечек.

![]() .

(3.10)

.

(3.10)

Относительный эффективный к.п.д. турбины:

![]() ,

(3.11)

,

(3.11)

где

![]() -

удельная эффективная работа на валу

турбины,

-

удельная располагаемая внутренняя

работа турбины.

-

удельная эффективная работа на валу

турбины,

-

удельная располагаемая внутренняя

работа турбины.

![]() ,

где

,

где

![]() -

к.п.д. механических потерь, а

-

к.п.д. механических потерь, а

![]() .

.

Абсолютный эффективный к.п.д. турбины

![]() .

(3.12)

.

(3.12)

Относительный электрический к.п.д. ТУ

![]() ,

(3.13)

,

(3.13)

где

![]() -

удельная энергия, снимаемая с шин

электрогенератора,

-

удельная энергия, снимаемая с шин

электрогенератора,

![]() ,

(3.14)

,

(3.14)

![]() .

(3.15)

.

(3.15)

Здесь

![]() -

к.п.д.,

учитывающий потери в электрогенераторе.

-

к.п.д.,

учитывающий потери в электрогенераторе.

Абсолютный электрический к.п.д. турбоустановки

![]() .

(3.16)

.

(3.16)

Если же говорить о к.п.д. станции, то надо учесть также и потери в реакторе, ПГ, трубопроводах и т.д., то есть

![]() .

(3.17)

.

(3.17)

Это, так называемый, к.п.д. АЭС брутто, т.е. без учета затрат электрической энергии на собственные нужды. Если учитывать расход электрической энергии на собственные нужды, то абсолютный электрический к.п.д. нетто турбоустановки запишется следующим образом:

![]() ,

(3.18)

,

(3.18)

где

![]() -

удельный расход энергии на собственные

нужды. Для АЭС к.п.д. нетто записывается

так:

-

удельный расход энергии на собственные

нужды. Для АЭС к.п.д. нетто записывается

так:

![]() .

(3.19)

.

(3.19)

Оценка тепловой экономичности проводится также по удельному расходу теплоты и пара на турбоустановку.

Удельный расход теплоты на турбоустановку q – это величина

![]() .

(3.20)

.

(3.20)

Здесь

размерность q

[![]() ].

].

Удельный

расход пара на турбоустановку d0

– количество пара, которое надо подвести

к турбине, чтобы выработать 1

![]() энергии.

Определяется d0

следующим

образом:

энергии.

Определяется d0

следующим

образом:

![]() ,

[

,

[![]() ].

(3.21)

].

(3.21)