- •Водоотведение и очистка сточных вод

- •Мгсу Издательство Ассоциации строительных вузов Москва 2006

- •Предисловие

- •Глава 5; инж. Карпова н.Б. - глава 5.

- •Глава 5; инж. Кожевникова л.М. - глава 5.

- •Введение

- •Раздел I системы водоотведения Глава 1 общие сведения о системах водоотведения

- •1.1. Сточные воды и их краткая характеристика

- •1.2. Основные элементы водоотводящих систем

- •1.3. Системы водоотведения городов

- •1.5. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения

- •1.6. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами

- •Глава 2

- •2.1. Трубопроводы и каналы

- •2.2. Особенности движения жидкости в водоотводящих сетях

- •2.3. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов

- •2.4. Гидравлический расчет напорных трубопроводов

- •Раздел II водоотводящие сети Глава 3

- •3.1. Схемы водоотводящих сетей

- •3.2. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающих 45 % общего расхода.

- •При промежуточном значении среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.

- •Для начальных участков сети, где средний расход менее 5 л/с действует правило для безрасчетных участков, на которых принимают минимально допустимые диаметры и уклоны труб (см. Табл. 2.2).

- •Определение расчетных расходов для отдельных участков сети по удельному расходу на 1 м длины трубопровода

- •3.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Глава 4 водоотводящие сети промышленных предприятий

- •4.1. Схемы водоотводящих сетей

- •4.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Загрязнений

- •Глава 5 водоотводящие сети атмосферных осадков (водостоки)

- •5.1. Формирование стока на городских территориях

- •Величины метеорологических параметров

- •5 .2. Схемы водоотводящих сетей

- •5.3. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •16. Особенности конструирования водосточных сетей

- •Глава 6

- •6.1. Трубопроводы

- •6.2. Колодцы и камеры

- •6.4. Методы прокладки и реконструкции водоотводящих сетей

- •Раздел III перекачка сточных вод Глава 7 насосные станции

- •7.1. Оборудование насосных станций

- •7.2. Расчет и проектирование насосных станций и напорных водоводов

- •Р ис. 7.12. Принципиальная высотная схема расположения арр по отношению к подводящему каналу нс:

- •7.4. Конструирование насосных станций

- •Раздел IV очистка сточных вод

- •Глава 8

- •8.1. Формирование состава сточных вод

- •8.2. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод

- •8.3. Влияние сточных вод на водоем

- •8.4. Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть

- •8.5. Условия сброса сточных вод в водоем

- •8.6. Определение необходимой степени очистки сточных вод

- •Глава 9

- •9.1. Анализ санитарно-химических показателей состава сточных вод

- •9.2. Методы очистки сточных вод и обработки осадков

- •9.3. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных вод

- •9.4. Технологические схемы очистки сточных вод

- •Глава 10

- •10.1. Решетки

- •Ширина прозора, мм

- •Характеристика транспортеров

- •Характеристика щелевого сита

- •10.2. Песколовки

- •10.3. Отстойники

- •На радиальной ферме

- •Глава 11

- •Жирные кислоты и глицсрол

- •Масляная кислота ▲

- •11.2. Принципы очистки сточных вод в аэротенках и основные характеристики активного ила

- •11.3. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках

- •11.4. Конструкции аэротенков

- •11.5. Системы аэрации иловых смесей в аэротенках

- •11.6. Принципы расчета аэротенков и систем аэрации

- •11.7. Основные направления интенсификации работы аэрационных сооружений

- •Р ис. 11.31. Схема работы аэротенка с удалением азота но двухиловой системе

- •11.8. Вторичные отстойники

- •Глава 12

- •12.2. Классификация биофильтров

- •12.4. Системы распределения сточных вод по поверхности биофильтров

- •12.5. Системы вентиляции биофильтров

- •12.6. Расчёт и проектирование биофильтров

- •Параметры для расчета капельных биофильтров

- •Параметры для расчета высоконагружаемых биофильтров

- •12.9. Комбинированные сооружения биологической очистки сточных вод

- •1 2.10. Методы интенсификации работы биофильтров

- •Глава 13 сооружения физико-химической очистки сточных вод

- •13Л. Область применения и классификация сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •13.2. Очистка сточных вод флотацией

- •13.3. Очистка сточных вод коагулированием

- •13.4. Сорбционная очистка сточных вод

- •13.5. Очистка сточных вод озонированием

- •13.6. Конструирование сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •Глава 14 глубокая очистка и обеззараживание сточных вод

- •14Л. Теоретические основы методов глубокой очистки и обеззараживания сточных вод

- •14.2. Методы глубокой очистки сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ

- •14.3. Методы глубокой очистки сточных вод от биогенных элементов

- •14.4. Методы удаления из сточных вод отдельных компонентов

- •14.5. Методы обеззараживания сточных вод

- •14.6. Методы насыщения очищенных сточных вод кислородом

- •Раздел V обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод

- •Глава 15

- •15Л. Состав и свойства осадков сточных вод

- •15.3. Стабилизация осадков сточных вод и активного ила в анаэробных и аэробных условиях

- •1 5.4. Реагентная и биотермическая обработка осадков сточных вод

- •15.5. Обеззараживание осадков сточных вод

- •Глава 16

- •16.1. Песковые площадки

- •16.2. Иловые площадки и иловые пруды

- •16.3. Механическое обезвоживание осадков сточных вод

- •Эффективность задержания сухого вещества осадка и влажности кека при обезвоживании на центрифугах

- •16.4. Термическая сушка осадков сточных вод

- •16.5. Сжигание осадков сточных вод

- •Глава 17

- •17.1. Утилизация осадков бытовых сточных вод

- •17.2. Депонирование осадков сточных вод

- •Р ис. 17.2. Способы складирования осадков сточных вод:

- •Раздел VI общие компоновочные решения комплексов очистных сооружений

- •Глава 18

- •Проектирование водоотводящих систем и сооружений

- •18.1. Основные положения о проектно-изыскательских

- •18.2. Инженерные изыскания

- •18.3. Проектные работы

- •18.4. Проектирование водоотводящих сетей и комплексов очистных сооружений

- •18.5. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений

- •18.6. Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений

- •Форма для сравнения различных вариантов проектных решений

- •Тыс. КВт Гкал тонн тыс. Т год

- •Глава 19

- •19.1. Общие компоновочные решения очистных сооружений

- •19.3. Примеры очистных сооружений крупных городов

- •19.5. Примеры очистных сооружений малых городов и посёлков городского типа

- •Глава 20

- •20.2. Автоматизация и контроль за работой водоотводящих сетей, насосных станций и очистных сооружений

- •20.3. Структура систем автоматического управления

- •4. Перспективное планирование.

- •Оперативный учет

- •2. Оперативное планирование

- •Связь с диспетчером

- •Краткосрочный прогноз поступления и откачки сточной воды на гнс и рнс

- •20.4. Диспетчерское управление

- •Средства автоматического управления

- •Средства автоматическою управления

- •Глава 21

- •21.1. Теоретические основы надёжной работы водоотводящих систем

- •21.2. Обеспечение надёжной работы самотечной водоотводящей сети

- •Виды нарушений в водоотводящих трубопроводах Краткая характеристика состояния трубопроводов

- •21.3. Обеспечение надёжной работы напорных водоводов и насосных станций

- •Повреждения строителями 4% Износ лотка трубы' 8%

- •21.4. Обеспечение надёжности работы комплексов сооружений по очистке сточных вод и обработке осадков

- •Раздел VII

- •Глава 22

- •22.1. Поля орошения и поля фильтрации

- •Нормы нагрузки осветленных бытовых сточных вод на поля орошения (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 м)

- •Нормы нагрузки осветленных сточных вод на поля фильтрации (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 мм)

- •Глава 23

- •Параметры работы комплекса

- •23.2.Сооружения для локальной очистки сточных вод

- •Глава 24

- •Раздел VIII системы водоотведения в особых природных и климатических условиях

- •Глава 25

- •25Л. Оценка природных и климатических условий при проектировании и строительстве систем водоотведения

- •25.2. Особенности расчета, проектирования и строительства систем водоотведения в сейсмических районах

- •Глава 26

- •26.1. Особенности расчета, проектирования, строительства и эксплуатации систем водоотведения в просадочных грунтах, на подрабатываемых и подтапливаемых территориях

- •26.3. Системы водоотведения на подтапливаемых территориях

- •26.4. Особенности проектирования сооружений и сетей водоотведения для строительства на просадочных грунтах

- •26.5. Проектирование закрепления грунтов

- •26.7. Проектирование водопонижения

- •26.8. Проектирование водоотводящих систем на просадочных грунтах

- •Глава 27 системы водоотведения в районах с вечномерзлыми грунтами

- •27Л. Выбор строительных площадок и проектных решений

- •27.2. Характеристики вечномерзлых грунтов оснований

- •27.3. Использование вечномерзлых грунтов в качестве оснований для систем водоотведения

- •27.4. Проектирование и строительство систем водоотведения

- •Оглавление

- •Глава 12. Сооружения биологической очистки сточных вод методом биофильтрации 308

- •Глава 13. Сооружения физико-химической очистки

- •Глава 14. Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод 396

- •Глава 27. Системы водоотведения в районах с

- •Водоотведение и очистка сточных вод

15.5. Обеззараживание осадков сточных вод

Исследования санитарного состояния осадков, образующихся в процессах очистки сточных вод населенных мест, показывают, что не только первичные, но и сброженные в мезофильных условиях смеси содержат большое количество гельминтов и патогенных микроорганизмов. Попадая в благоприятные условия, яйца гельминтов проходят инвазионную стадию развития и становятся способными заражать людей и животных.

Обеззараживание осадков сточных вод достигается разными методами:

термическими - прогревание, сушка, сжигание;

химическими - обработка химическими реагентами;

биотермическими - компостирование;

биологическими - уничтожение микроорганизмов простейшими, грибками и растениями почвы;

физическими воздействиями - радиация, токи высокой частоты, ультразвуковые колебания, ультрафиолетовое излучение и т. п.

Во многих случаях задача обеззараживания осадков решается в основных процессах их обработки, например при термофильной стабилизации, тепловой обработке, термосушке и сжигании. Как самостоятельная, она ставится в случае дальнейшего их использования в сельском хозяйстве в качестве органического удобрения. Широкое практическое применение для этих целей получили термические и химические методы обеззараживания осадков.

Обеззараживание жидких осадков нагреванием до температуры около 100°С при экспозиции в несколько минут способствует гибели яиц гельминтов и отмиранию патогенных микроорганизмов. При термическом режиме 52-56°С в течение 5 мин погибают многие патогенные бактерии, при температуре 62-74°С и времени экспозиции до 30 мин отмирают вирусы. Поэтому термическая пастеризация опасных в санитарном отношении осадков является обязательной стадией их обработки, особенно в технологических процессах, предусматривающих утилизацию осадка.

Эффективная технологическая схема установки для непрерывной пастеризации жидких осадков разработана фирмой "Ферайнигте Кесель-верке АГ" (Германия). Достоинство этой схемы заключается в том, что часть затрачиваемой теплоты используется вторично путем применения

двухступенчатого теплообмена сначала в первом теплообменнике, а затем во втором. Установка позволяет осуществлять непрерывную пастеризацию осадка при температуре 65°С в течение 30 мин в трубчатых теплообменниках. В качестве теплоносителя можно использовать горючие газы или пар, применяя конструкции типа аппаратов погружного горения. Однако следует учитывать, что такая обработка не дает требуемого эффекта, если осадок долго хранится без последующего обезвоживания, в нем повторно увеличивается число санитарно-показательных форм микроорганизмов.

Прогрев осадка до температуры 60-65 °С возможно осуществлять с помощью парового эжектора. При этом наряду с обеззараживанием осадка достигается улучшение показателей влагоотдачи.

Наиболее эффективными для нагревания жидких осадков являются аппараты с использованием непосредственного контакта теплоносителя с осадками. Это возможно при использовании погружных горелок и нагревателей со встречными струями, обеспечивающих барботажный нагрев осадков. В процессе такого нагревания происходит перемешивание сред со скоростью, которую трудно достичь при механическом способе. Кроме этого, продукты горения вносят незначительное количество влаги и поэтому осадки дополнительно не разжижаются.

Сущность низкотемпературного (ниже 100° С) нагревания погружными газовыми горелками заключается в том, что продукты сгорания газа в горелках пропускаются через среду. В отношении передачи теплоты этот способ является весьма эффективным. Продукты горения, выходящие без остатка в нагреваемую среду и раздробленные на мельчайшие пузырьки с большой площадью поверхности, почти мгновенно (в интервале времени истечения) охлаждаются до температуры, которая на 2-3°С выше температуры нагреваемой среды. При этом обеспечивается интенсивная передача теплоты, которая практически полностью усваивается. Недостатком указанного способа является необходимость питания горелки газом и воздухом среднего давления из-за значительного сопротивления столба нагреваемой среды.

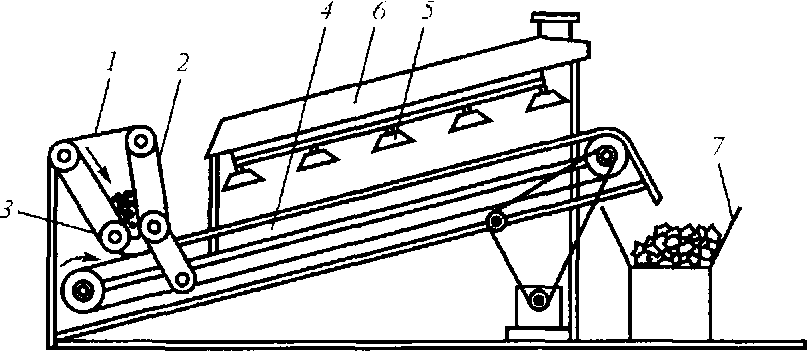

Обеззараживание механически обезвоженных осадков проводят на установках по дегельминтизации (рис. 15.24), состоящая из ленточного конвейера с приемным бункером и газовых горелок инфракрасного излучения. Для создания слоя осадка толщиной 10-25 мм бункер оборудован подвижными стенками и регулировочными валами. Температура прогревания осадка регулируется скоростью движения ленты, числом работающих горелок и толщиной слоя осадка. При движении по конвейеру осадок нагревается до температуры 60-65 °С. Технические данные камеры дегельминтизации, разработанной НИИ КВОВ, ггриведеньг в табл. 15.17.

Такие установки рекомендуется применять на станциях пропускной способностью 20-30 тыс. м3/сут.

Х

Таблица 15.17

Технические данные камеры дегельминтизации типа КДГМ

Показатели |

Значение |

Производительность по обезвоженному осадку, м3/ч |

0,4-0,6 |

Скорость движения ленты металлического транспортера, |

|

м/мин |

0,7 |

Толщина слоя кека на ленте, мм |

10-25 |

Длина ленты, мм (по осям барабанов) |

4500 |

Ширина ленты, мм: |

1200 |

Ширина камеры, мм |

1600 |

Давление газа в сети, МПа |

0,007-0,024 |

Расход газа на одну горелку, м3 /ч |

0,56-1,06 |

Число горелок ГК-27-У1 |

24 |

Высота установки горелок над слоем кека, мм |

100-200 |

Вид топлива |

Природный газ |

имическое

обеззараживание осадков можно

осуществлять как жидких, так и обезвоженных.

Для химического обеззараживания осадков

применяют известь, аммиак, тиазон,

формальдегид и мочевину. Остаточное

содержание в осадках названных веществ

предотвращает реактивацию патогенных

микроорганизмов и поддерживает

стабильность осадков.

имическое

обеззараживание осадков можно

осуществлять как жидких, так и обезвоженных.

Для химического обеззараживания осадков

применяют известь, аммиак, тиазон,

формальдегид и мочевину. Остаточное

содержание в осадках названных веществ

предотвращает реактивацию патогенных

микроорганизмов и поддерживает

стабильность осадков.

Ранее отмечалось, что введение в осадки извести повышает величину рН до 10 и более, они теряют запах, подавляется развитие в них санитарно-показательных микроорганизмов (кишечной палочки и энетрокок-ка). Однако щелочная среда не оказывает существенного влияния на яйца гельминтов. Деструкция и гибель яиц гельминтов происходит при введении в осадки только негашеной извести, которая наряду с увеличением щелоч

ности осадков повышает их температуру. В процессе гашения 1 грамм-моля окиси кальция, содержащейся в извести, выделяется 65 кДж тепла. Процесс гашения протекает в формуле:

СаО + Н20 = Са(ОН)2+65кДж. (15.46)

При гашении 1 кг химически чистой извести, содержащей 100% СаО, выделяется соответственно 1152 кДж тепла. При этом расходуется 320 г воды.

Необходимое количество тепла, кДж, для нагревания осадка негашеной известью можно определить из выражения

QmP ={МосСос +МиСи)АТ, (15.47)

где Мос и Ми — масса осадка и извести соответственно, кг; Си = 0,92 -удельная теплоемкость извести, кДж/(кг-град); АТ - разность температур исходной и необходимой для обеззараживания осадка, °С.

Удельная теплоемкость осадка Сос определяется по формуле:

Сос =1,8(1 + 0,85-Рос), (15.48)

где 1,8 -теплоемкость сухого осадка влажностью 5-10%, кДж/(кгтрад); Рос - влажность осадка, доли единицы.

Количество тепла, кДж, получаемого при гашении извести с учетом ее активности по СаО, составит

Qu=\\52aMu, (15.49)

где а - активность извести, доли единицы.

Массу негашеной извести, необходимую для нагрева осадка на АТ, "С, определяют по формуле

Ми = МосСосАТ/(1152а-СиАТ). (15.50)

В последние годы получают распространение способы обеззараживания осадков химическими веществами, которые применяются либо для удобрения почвы, либо для уничтожения вредных почвенных микроорганизмов или сорняков. К таким веществам относятся аммиак (аммиачная вода) карбатион, формальдегид и др.

По данным Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского, полное обеззараживание обезвоженных осадков происходит при добавлении аммиачной воды в количестве 5% по аммиаку от массы осадка и контакте не менее 10 сут. Применение вместо аммиачной воды безводного аммиака более эффективно, так как для обеззараживания требуется меньший его расход. Обеззараживание осадков безводным аммиаком достигается при дозе 3%. Для смешения осадка с аммиаком могут применяться двухвальные шнековые или лопастные смесители непрерывного действия.

Опыты, проведенные на Курьяновской станции, показали эффективность применения тиазона для обеззараживания осадков сточных вод, Тиазон в количестве 0,2-2% от массы осадка и экспозиции 3-10 сут оказывает губительное действие не только на яйца гельминтов, но и на пат огенные бактерии, в том числе туберкулеза, а также на яйца и личинки мух. Это обеспечивает получение эпидемиологически безопасного, пригодного для удобрения осадка. Внесение обработанного тиазоном осадка в почву позволяет также осуществлять основную функцию тиазона - уничтожение возбудителей инфекций, плесени, фитонематоды и сорняков.

В США разработана технология обеззараживания и повышения удобрительной ценности осадков сточных вод путем обработки их формальдегидом в сочетании с мочевиной.

Применение извести, аммиака, тиазона, формальдегида и мочевины позволяет использовать их двойное действие — на осадки и почву, что приводит к снижению эксплуатационных затрат на обеззараживание осадков и подготовку их к утилизации в качестве удобрения. Однако доза внесения осадков, обработанных химическими веществами, должна устанавливаться с учетом их действия на окружающую среду.

Радиационный метод обеззараживания осадков изучался в Киевском медицинском институте. Обработка осадков ускоренными электронами и гамма-лучами в 1 Мрад и выше полностью уничтожает патогенные кишечные бактерии и яйца гельминтов. После такой обработки осадки соответствуют требованиям, предъявляемым к осадкам, используемым в качестве удобрения. При облучении необходимо создавать равномерный слой осадка толщиной, не превышающей проникающей способности электронов.

Общая характеристика процессов обеззараживания осадков сточных вод приведена в табл. 15.18. На крупных станциях аэрации целесообразно применение термической сушки механически обезвоженных осадков, позволяющей сократить транспортные расходы и получить удобрение из осадков в виде сыпучих материалов. Для сокращения топливно-энергетических расходов на станциях аэрации пропускной способностью до 20 тыс. м3/сут целесообразно применение камер дегельминтизации, до 50 тыс. м3/сут — методов химического обеззараживания. В случаях, когда осадок не подлежит утилизации в качестве удобрения, может применяться сжигание с использованием получаемого тепла. Существенное снижение топливно-энергетических и транспортных расходов достигается при использовании методов, обладающих комплексностью в решении задач обработки осадков, например, термофильное сбраживание (стабилизация и обеззараживание), термосушка (обезвоживание и обеззараживание), биотермическая обработка (стабилизация, обезвоживание и обеззараживание) и др.

Приведенные в табл. 15.18 сведения позволяют выполнить предварительный анализ методов обработки осадков. Однако окончательный выбор технологии обработки осадков должен основываться на технико-экономических расчетах сопоставимых вариантов.

Таблица 15.1

Показатели методов обеззараживания осадков сточных вод

Процесс |

Расход теплоты, МДж на 1 м3 обезвоженного осадка |

Влажность после обработки, % |

Основные преимущества метода |

Основные недостатки метода |

Предпочтительная область применения |

Обработка в камерах дегельминтизации |

600-700 |

60-70 |

Простота эксплуатации, невысокийрасход топлива |

Относительно высокие влажность и стоимость транспортировки осадка |

Сооружения по очистке сточных вод пропускной способностью до 20 тыс. м3/сут |

Термическая сушка в сушилкахсо встречнымиструями |

1900-2800 |

35-40 |

Сокращаются транспортные расходы, упрощается утилизация как удобрения, так и топлива |

Высокий расход топлива, потребность в квалифицированном персонале, необходимость очистки отходящих газов |

То же, пропускной способностью более 100 тыс. м3/сут |

Биотермическая обработка (компостирование ) |

|

45-50 |

Сокращаются топливно-энергетические и транспортные расходы, готовится качественное удобрение |

Необходимость устройства площадок с водонепроницаемым покрытием и применения наполнителей (бытовых отходов, готового компоста, торфа, опилок и т. п.) |

То же, пропускной способностью до 200 тыс. м3/сут |

Сжигание с использованием получаемой теплоты |

От -300 до+1800 |

|

Значительно сокращаются транспортные расходы, возможно получение дополнительной теплоты |

Необходимость эффективной очистки отходящих газов, потребность в квалифицированномперсонале |

Сооружения по очистке сточных вод при отсутствии потребителей удобрений из осадков или высокой их токсичности |