- •Водоотведение и очистка сточных вод

- •Мгсу Издательство Ассоциации строительных вузов Москва 2006

- •Предисловие

- •Глава 5; инж. Карпова н.Б. - глава 5.

- •Глава 5; инж. Кожевникова л.М. - глава 5.

- •Введение

- •Раздел I системы водоотведения Глава 1 общие сведения о системах водоотведения

- •1.1. Сточные воды и их краткая характеристика

- •1.2. Основные элементы водоотводящих систем

- •1.3. Системы водоотведения городов

- •1.5. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения

- •1.6. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами

- •Глава 2

- •2.1. Трубопроводы и каналы

- •2.2. Особенности движения жидкости в водоотводящих сетях

- •2.3. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов

- •2.4. Гидравлический расчет напорных трубопроводов

- •Раздел II водоотводящие сети Глава 3

- •3.1. Схемы водоотводящих сетей

- •3.2. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающих 45 % общего расхода.

- •При промежуточном значении среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.

- •Для начальных участков сети, где средний расход менее 5 л/с действует правило для безрасчетных участков, на которых принимают минимально допустимые диаметры и уклоны труб (см. Табл. 2.2).

- •Определение расчетных расходов для отдельных участков сети по удельному расходу на 1 м длины трубопровода

- •3.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Глава 4 водоотводящие сети промышленных предприятий

- •4.1. Схемы водоотводящих сетей

- •4.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Загрязнений

- •Глава 5 водоотводящие сети атмосферных осадков (водостоки)

- •5.1. Формирование стока на городских территориях

- •Величины метеорологических параметров

- •5 .2. Схемы водоотводящих сетей

- •5.3. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •16. Особенности конструирования водосточных сетей

- •Глава 6

- •6.1. Трубопроводы

- •6.2. Колодцы и камеры

- •6.4. Методы прокладки и реконструкции водоотводящих сетей

- •Раздел III перекачка сточных вод Глава 7 насосные станции

- •7.1. Оборудование насосных станций

- •7.2. Расчет и проектирование насосных станций и напорных водоводов

- •Р ис. 7.12. Принципиальная высотная схема расположения арр по отношению к подводящему каналу нс:

- •7.4. Конструирование насосных станций

- •Раздел IV очистка сточных вод

- •Глава 8

- •8.1. Формирование состава сточных вод

- •8.2. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод

- •8.3. Влияние сточных вод на водоем

- •8.4. Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть

- •8.5. Условия сброса сточных вод в водоем

- •8.6. Определение необходимой степени очистки сточных вод

- •Глава 9

- •9.1. Анализ санитарно-химических показателей состава сточных вод

- •9.2. Методы очистки сточных вод и обработки осадков

- •9.3. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных вод

- •9.4. Технологические схемы очистки сточных вод

- •Глава 10

- •10.1. Решетки

- •Ширина прозора, мм

- •Характеристика транспортеров

- •Характеристика щелевого сита

- •10.2. Песколовки

- •10.3. Отстойники

- •На радиальной ферме

- •Глава 11

- •Жирные кислоты и глицсрол

- •Масляная кислота ▲

- •11.2. Принципы очистки сточных вод в аэротенках и основные характеристики активного ила

- •11.3. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках

- •11.4. Конструкции аэротенков

- •11.5. Системы аэрации иловых смесей в аэротенках

- •11.6. Принципы расчета аэротенков и систем аэрации

- •11.7. Основные направления интенсификации работы аэрационных сооружений

- •Р ис. 11.31. Схема работы аэротенка с удалением азота но двухиловой системе

- •11.8. Вторичные отстойники

- •Глава 12

- •12.2. Классификация биофильтров

- •12.4. Системы распределения сточных вод по поверхности биофильтров

- •12.5. Системы вентиляции биофильтров

- •12.6. Расчёт и проектирование биофильтров

- •Параметры для расчета капельных биофильтров

- •Параметры для расчета высоконагружаемых биофильтров

- •12.9. Комбинированные сооружения биологической очистки сточных вод

- •1 2.10. Методы интенсификации работы биофильтров

- •Глава 13 сооружения физико-химической очистки сточных вод

- •13Л. Область применения и классификация сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •13.2. Очистка сточных вод флотацией

- •13.3. Очистка сточных вод коагулированием

- •13.4. Сорбционная очистка сточных вод

- •13.5. Очистка сточных вод озонированием

- •13.6. Конструирование сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •Глава 14 глубокая очистка и обеззараживание сточных вод

- •14Л. Теоретические основы методов глубокой очистки и обеззараживания сточных вод

- •14.2. Методы глубокой очистки сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ

- •14.3. Методы глубокой очистки сточных вод от биогенных элементов

- •14.4. Методы удаления из сточных вод отдельных компонентов

- •14.5. Методы обеззараживания сточных вод

- •14.6. Методы насыщения очищенных сточных вод кислородом

- •Раздел V обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод

- •Глава 15

- •15Л. Состав и свойства осадков сточных вод

- •15.3. Стабилизация осадков сточных вод и активного ила в анаэробных и аэробных условиях

- •1 5.4. Реагентная и биотермическая обработка осадков сточных вод

- •15.5. Обеззараживание осадков сточных вод

- •Глава 16

- •16.1. Песковые площадки

- •16.2. Иловые площадки и иловые пруды

- •16.3. Механическое обезвоживание осадков сточных вод

- •Эффективность задержания сухого вещества осадка и влажности кека при обезвоживании на центрифугах

- •16.4. Термическая сушка осадков сточных вод

- •16.5. Сжигание осадков сточных вод

- •Глава 17

- •17.1. Утилизация осадков бытовых сточных вод

- •17.2. Депонирование осадков сточных вод

- •Р ис. 17.2. Способы складирования осадков сточных вод:

- •Раздел VI общие компоновочные решения комплексов очистных сооружений

- •Глава 18

- •Проектирование водоотводящих систем и сооружений

- •18.1. Основные положения о проектно-изыскательских

- •18.2. Инженерные изыскания

- •18.3. Проектные работы

- •18.4. Проектирование водоотводящих сетей и комплексов очистных сооружений

- •18.5. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений

- •18.6. Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений

- •Форма для сравнения различных вариантов проектных решений

- •Тыс. КВт Гкал тонн тыс. Т год

- •Глава 19

- •19.1. Общие компоновочные решения очистных сооружений

- •19.3. Примеры очистных сооружений крупных городов

- •19.5. Примеры очистных сооружений малых городов и посёлков городского типа

- •Глава 20

- •20.2. Автоматизация и контроль за работой водоотводящих сетей, насосных станций и очистных сооружений

- •20.3. Структура систем автоматического управления

- •4. Перспективное планирование.

- •Оперативный учет

- •2. Оперативное планирование

- •Связь с диспетчером

- •Краткосрочный прогноз поступления и откачки сточной воды на гнс и рнс

- •20.4. Диспетчерское управление

- •Средства автоматического управления

- •Средства автоматическою управления

- •Глава 21

- •21.1. Теоретические основы надёжной работы водоотводящих систем

- •21.2. Обеспечение надёжной работы самотечной водоотводящей сети

- •Виды нарушений в водоотводящих трубопроводах Краткая характеристика состояния трубопроводов

- •21.3. Обеспечение надёжной работы напорных водоводов и насосных станций

- •Повреждения строителями 4% Износ лотка трубы' 8%

- •21.4. Обеспечение надёжности работы комплексов сооружений по очистке сточных вод и обработке осадков

- •Раздел VII

- •Глава 22

- •22.1. Поля орошения и поля фильтрации

- •Нормы нагрузки осветленных бытовых сточных вод на поля орошения (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 м)

- •Нормы нагрузки осветленных сточных вод на поля фильтрации (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 мм)

- •Глава 23

- •Параметры работы комплекса

- •23.2.Сооружения для локальной очистки сточных вод

- •Глава 24

- •Раздел VIII системы водоотведения в особых природных и климатических условиях

- •Глава 25

- •25Л. Оценка природных и климатических условий при проектировании и строительстве систем водоотведения

- •25.2. Особенности расчета, проектирования и строительства систем водоотведения в сейсмических районах

- •Глава 26

- •26.1. Особенности расчета, проектирования, строительства и эксплуатации систем водоотведения в просадочных грунтах, на подрабатываемых и подтапливаемых территориях

- •26.3. Системы водоотведения на подтапливаемых территориях

- •26.4. Особенности проектирования сооружений и сетей водоотведения для строительства на просадочных грунтах

- •26.5. Проектирование закрепления грунтов

- •26.7. Проектирование водопонижения

- •26.8. Проектирование водоотводящих систем на просадочных грунтах

- •Глава 27 системы водоотведения в районах с вечномерзлыми грунтами

- •27Л. Выбор строительных площадок и проектных решений

- •27.2. Характеристики вечномерзлых грунтов оснований

- •27.3. Использование вечномерзлых грунтов в качестве оснований для систем водоотведения

- •27.4. Проектирование и строительство систем водоотведения

- •Оглавление

- •Глава 12. Сооружения биологической очистки сточных вод методом биофильтрации 308

- •Глава 13. Сооружения физико-химической очистки

- •Глава 14. Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод 396

- •Глава 27. Системы водоотведения в районах с

- •Водоотведение и очистка сточных вод

12.9. Комбинированные сооружения биологической очистки сточных вод

В практике биологической очистки сточных вод, помимо биофильтров и аэротенков, находят применение комбинированные сооружения, имеющие признаки аэротенков и биофильтров, в которых сглаживаются недостатки биоокислителей обоих видов. Процесс биологической очистки в любом конструктивном оформлении зависит от двух основополагающих факторов - благоприятных условий жизнедеятельности прикрепленного и свободноплавающего биоценозов, а также развитой поверхности для прикрепления биоценозов. Поиск оптимальных технологических схем и их аппаратурного оформления способствовал созданию нескольких направлений их решения. Это позволяет выделить такие установки в отдельный вид комбинированных сооружений и дать примерную их классификацию по группам и подгруппам:

Погружные биофильтры (дисковые; шнековые; барабанные с наполнителями; трубчатые).

Аэротенки с наполнителями (стационарными; блочными; сетчатыми тканевыми, засыпными; свободноплавающими).

Аэротенки, сблокированные с погружными биофильтрами (стационарными; плавающими).

Циркуляционные окислительные каналы (аналогично пп. 2 и 3).

Аэрируемые биологические пруды (аналогично пп. 2 и 3).

Биореакторы (затопленные биофильтры).

Аэробные с гранулированной загрузкой (неподвижной и подвижной в псевдоожиженном состоянии).

Анаэробные с гранулированной загрузкой (аналогично п. 6.1).

7. Биотенки с секционированными емкостями (со сплошным дни- щем; с перфорированным днищем).

Наиболее широко используются погружные биофильтры, аэротенки с наполнителями, биореакторы и биотенки.

Погружные биофильтры имеют признаки биофильтров и аэротенков. Погружной биофильтр состоит из следующих основных частей:

резервуара;

пространственной конструкции загрузки, обладающей развитой поверхностью и закрепленной на вращающемся горизонтальном валу, расположенном над поверхностью обрабатываемой в резервуаре сточной воды;

лотков для распределения поступающей и сбора обработанной сточной воды;

устройства, с помощью которого приводится во вращение горизонтальный вал.

По виду пространственных конструкций загрузки погружные биофильтры подразделяются на: дисковые, шнековые, трубчатые, барабанные. Наибольшее распространение в практике очистки сточных вод получили дисковые и барабанные.

Погружные биофильтры имеют ряд преимуществ по сравнению с биофильтрами и аэротенками:

индусгриальны в строительстве;

компактны;

имеют малую энергоемкость;

просты и надежны в эксплуатации;

не требуют больших перепадов высот при движении воды, что свойственно всем другим биофильтрам, а при наличии перепада, равного 0,5 - 1 м, горизонтальный вал может вращаться за счет энергии падающего потока сточной воды.

Погружные биофильтры выдерживают залповые поступления сточных вод, их целесообразно применять при большом коэффициенте неравномерности поступления сточных вод. Использование погружных биофильтров в технологических схемах очистки позволяет отказаться от рециркуляции сточных вод при прекращении их поступления на очистные сооружения. Наличие резервуара с обрабатываемой сточной водой и вращение пространственной конструкции загрузки исключает возможность засыхания биопленки.

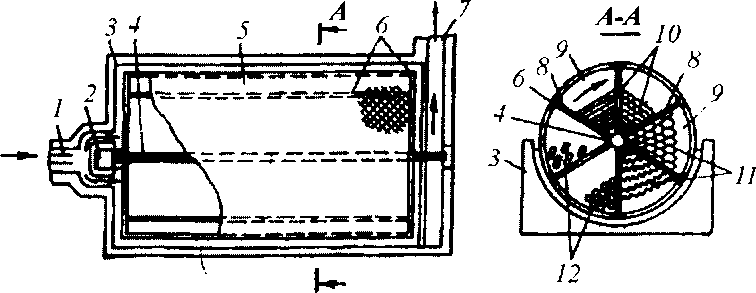

Дисковые погружные биофильтры (рис. 12.22) состоят из дисков диаметром 1 - 5 м (целесообразно 2 - 3 м), собираемых в пакеты по 30 -180 штук и закрепляемых на вращающемся горизонтальном валу на расстоянии 10-25 мм друг от друга. Диски выполняются из металла, пластмасс, асбестоцемента, тканей; их толщина составляет 1-10 мм. Частота вращения горизонтального вала с пакетом дисков 1 - 50 мин"1 (чаще 2-10 мин"1); степень погружения дисков в обрабатываемую сточную воду 0,3 - 0,45 диаметра. Сточная вода подается в распределительный лоток, а затем в резервуар погружного биофильтра, где пакеты дисков постоянно вращаются с помощью электродвигателей или других устройств. На поверхности дисков закрепляются и развиваются колонии микроорганизмов, образующие биопленку, близкую по видовому составу биопленке биофильтров с объемной и плоскостной загрузкой. При нахождении части поверхности дисков с биопленкой в жидкой фазе осуществляется процесс сорбции на ней нерастворенных, коллоидных и растворенных органических загрязнений, содержащихся в обрабатываемой сточной воде. При повороте пакета дисков биопленка оказывается на воздухе, где происходит интенсивное поглощение кислорода и окисление сорбированных загрязнений. За счет вращения дисков осуществляется также процесс аэрации обрабатываемой сточной

воды. Часть биопленки, включая отработавшую, отрывается от поверхности дисков и находится в обрабатываемой сточной воде во взвешенном состоянии аналогично хлопьям активного ила. Таким образом, процессы окисления органических загрязнений сточной воды осуществляются как биопленкой на поверхности дисков (аналогично биофильтру), так и активным илом в объеме обрабатываемой воды (аналогично аэротенку). В зависимости от состава сточных вод и необходимой степени очистки число ступеней дисковых погружных биофильтров составляет 1 - 4 и более, эффективность их работы 50-98%, нагрузка по БПК1ЮЛН на 1 м" поверхности дисков до 200 г/(м7сут). Время пребывания сточных вод в резервуаре 0,5-3 ч. Концентрация органических загрязнений в поступающих сточных водах не ограничивается. Расчет дисковых погружных биофильтров' сводится к определению необходимой площади поверхности дисков, их диаметра и числа, частоты вращения пакета дисков, числа ступеней, времени пребывания обрабатываемых сточных вод в резервуаре и др.

Б арабанные

погружные биофильтры состоят

из барабанов, закрепленных на

вращающемся горизонтальном валу и

заполненных загрузочным материалом.

Жесткий корпус барабана обтягивается

сеткой или другим материалом, а внутри

корпуса помещаются засыпные загрузочные

элементы, плоскостные материалы,

блочные секции, на поверхности которых

развивается биопленка. Барабаны длиной

2-3 м и диаметром 2-2,5 м помещаются в

резервуары, куда поступает обрабатываемая

сточная вода; частота вращения

барабана 0,5-5 мин"'; степень пофужения

барабанов в обрабатываемую сточную

воду 0,3-0,45 диаметра (рис. 12.23).

арабанные

погружные биофильтры состоят

из барабанов, закрепленных на

вращающемся горизонтальном валу и

заполненных загрузочным материалом.

Жесткий корпус барабана обтягивается

сеткой или другим материалом, а внутри

корпуса помещаются засыпные загрузочные

элементы, плоскостные материалы,

блочные секции, на поверхности которых

развивается биопленка. Барабаны длиной

2-3 м и диаметром 2-2,5 м помещаются в

резервуары, куда поступает обрабатываемая

сточная вода; частота вращения

барабана 0,5-5 мин"'; степень пофужения

барабанов в обрабатываемую сточную

воду 0,3-0,45 диаметра (рис. 12.23).

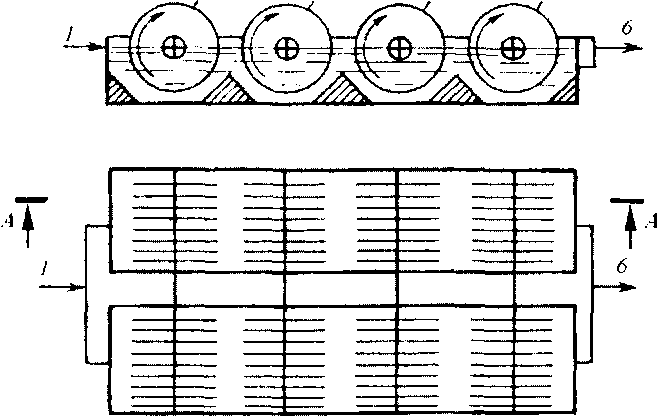

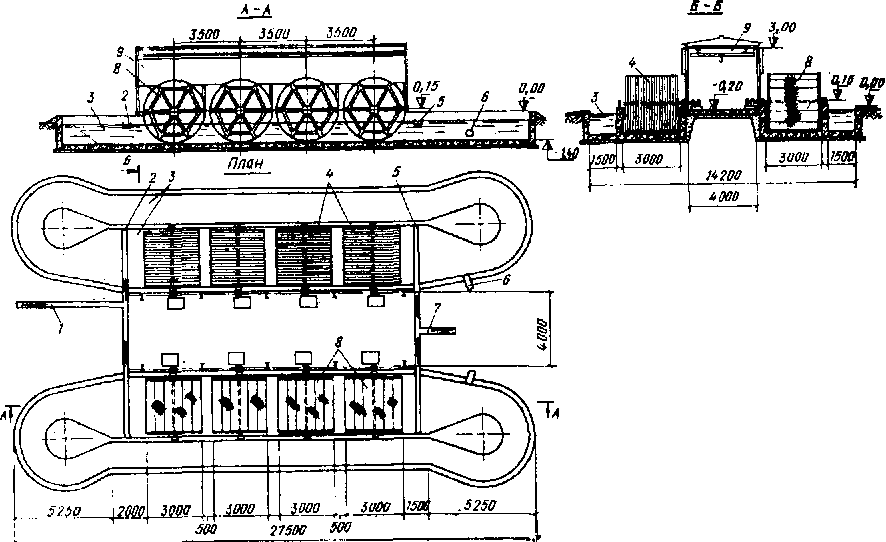

Рис. 12.23. Восьмисекционный погружной барабанный биофильтр:

/ - подводящий лоток; 2 - электродвигатель с редуктором; 3 - резервуар; 4 - секция биофильтра; 5 - вал; 6 - промежуточная опора; 7 - секции со стержнями; 8 - отводящий лоток; 9 - гибкая пластмассовая пленка; 10 - кожух биофильтра

На рис. 12.24 приведён односекционный погружной барабанный биофильтр, для загрузки секций которого могут быть использованы обрезки пластмассовых труб, шаровидные и другие пористые материалы, имеющие развитую поверхность и небольшую плотность.

Для обеспечения механической прочности внутри барабана устанавливаются ребра жесткости, а также устраиваются поперечные и продольные перегородки, которые делят барабаны на шесть - восемь секторов. В качестве загрузки используются металлические, пластмассовые и асбестоцементные гофрированные, перфорированные и гладкие листы, мягкие тканевые и пленочные материалы, блочные загрузочные элементы из пластмасс, которые крепятся к каркасу барабанного биофильтра. Засыпные элементы из нарезанных пластмассовых труб, различного вида изделий из пластмасс, металла, а также волокнистые материалы заполняют сектор погружного барабанного биофильтра на 60-90% объема. Число секций барабанов на одном горизонтальном валу достигает 8-10. Если число секций более двух, то необходимо устраивать промежуточные опоры для вращающегося горизонтального вала. Обрабатываемая сточная вода из резервуара сквозь сетку поступает внутрь барабана и контактирует с загрузочным материалом, на поверхности которого закрепляется биопленка. При вращении барабана элементы загрузки попеременно оказываются то в жидкости, то на

в оздухе.

Процессы биологической очистки сточных

вод осуществляются аналогично процессам

в дисковых погружных биофильтрах. Если

используются засыпные твердые или

волокнистые элементы, то при вращении

барабана они перемещаются внутри его

секторов, что обеспечивает эффективный

контакт закрепленной биопленки с

обрабатываемой сточной водой и высокую

дозу биомассы в объеме резервуара.

Расчет погружных барабанных биофильтров

сводится к определению площади поверхности

загрузочного материала. В зависимости

от концентрации органических загрязнений

в исходной сточной воде и необходимой

степени очистки определяются

технологические параметры работы

барабанных биофильтров и их конструктивные

размеры.

оздухе.

Процессы биологической очистки сточных

вод осуществляются аналогично процессам

в дисковых погружных биофильтрах. Если

используются засыпные твердые или

волокнистые элементы, то при вращении

барабана они перемещаются внутри его

секторов, что обеспечивает эффективный

контакт закрепленной биопленки с

обрабатываемой сточной водой и высокую

дозу биомассы в объеме резервуара.

Расчет погружных барабанных биофильтров

сводится к определению площади поверхности

загрузочного материала. В зависимости

от концентрации органических загрязнений

в исходной сточной воде и необходимой

степени очистки определяются

технологические параметры работы

барабанных биофильтров и их конструктивные

размеры.

Погружные биофильтры применяются для полной и неполной биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на сооружениях пропускной способностью от 1 м3/сут до 150 тыс.м3/сут. Оптимальная область применения - это комплексы сооружений по очистке сточных вод пропускной способностью 200 - 1000 м3/сут от населенных мест и промышленных объектов. Погружные биофильтры устанавливаются после сооружений предварительной механической очистки; разделение биологически очищенной сточной воды и отработавшей биомассы (биопленки и активного ила) осуществляется во вторичных отстойниках. В целях обеспечения большей надежности работы погружные биофильтры следует устраивать не менее чем в две ступени и не менее чем в две технологические линии в отапливаемых или неотапливаемых павильонах (зданиях).

На рис. 12.25 дан пример повышения пропускной способности циркуляционного окислительного канала и эффективности очистки сточных вод за счет установки в аэрируемые каналы погружных дисковых и барабанных биофильтров.

А эротенки

с наполнителями. Известно, что интенсивность

биологической очистки в аэротенках

в значительной мере определяется

концентрацией активного ила. В то же

время увеличение его дозы в классических

конструкциях (вытеснителях, смесителях)

более 3 г/л снижает надёжность и

эффективность работы системы аэротенк

- вторичный отстойник. Одним из возможных

путей увеличения биомассы в аэротенке,

а соответственно и интенсификации

его работы является введение в жидкую

фазу инертных материалов, служащих

основой для прикрепления и развития на

поверхности этих материалов колоний

микроорганизмов, аналогично биоплёнке

в биофильтрах.

эротенки

с наполнителями. Известно, что интенсивность

биологической очистки в аэротенках

в значительной мере определяется

концентрацией активного ила. В то же

время увеличение его дозы в классических

конструкциях (вытеснителях, смесителях)

более 3 г/л снижает надёжность и

эффективность работы системы аэротенк

- вторичный отстойник. Одним из возможных

путей увеличения биомассы в аэротенке,

а соответственно и интенсификации

его работы является введение в жидкую

фазу инертных материалов, служащих

основой для прикрепления и развития на

поверхности этих материалов колоний

микроорганизмов, аналогично биоплёнке

в биофильтрах.

Известные методы борьбы со вспуханием акитивного ила в аэро-текнках классической конструкции сводились в основном к подавлению деятельности нитчатых микроорганизмов, которые обладают высокой окислительной способностью и хорошей способностью прикрепляться к различным поверхностям. Введение в аэротенки загрузочных материалов позволяет значительно увеличить дозу биомассы, закрепить на поверхности загрузочного материала нитчатые бактерии активного ила и тем самым обеспечить более надёжную работу сооружений.

В основу расчёта аэротенков с инертными заполнителями положена известная формула определения периода аэрации по СНиПу:

где / - период аэрации, ч; Ьеп и Ьех - соответственно БПК,1ШШ неочищенных и очищенных сточных вод, мг/л; р - удельная скорость окисления, мг БПК1ЮШ1 на 1 г беззольного вещества биомассы ив 1 ч; S - зольность биомассы; я, - доза ила, в этом случае это общая доза биомассы, г/л.

Количество общей биомассы определяется по формуле:

а,=Кж-ах+Кп-ап; (12.57)

где Кж и Кп - коэффиициенты активности свободноплавающей и прекреп-лённой биомассы (Кж =1-1,5; Кп = 1-1,2); аж и ап- доза свободноплавающей и прикреплённой биомассы, г/л.

Дозу прикреплённой биомассы следует определять по формуле:

an=Mn-Syd (12.58)

где Мп - доза прикреплённого биоценоза, равная 40-60 г/м2, при использовании стационарных плоскостных заполнителей и 60-70 г/м2 - при использовании свободноплавающих заполнителей; Syd - удельная площадь поверхности инертного заполнителя, равная 10-60 м2/м3.

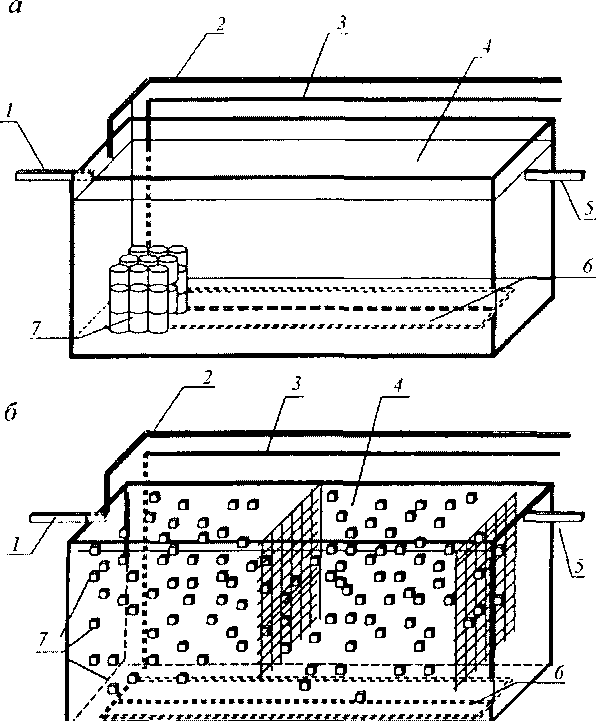

На рис. 12.26, а показано устройство аэротенков со стационарным инертным заполнителем в виде блочной загрузки. Блоки загрузочного материала размещаются, как правило, над системой аэрации для обеспечения рационального прироста биомассы на загрузочном материале и частичной её регенерации. Стационарный загрузочный материал устанавливается на специальные подставки или крепится к рамам, зафиксированным на дне или стенах аэротенка.

На рис. 12.26, б приведена конструкция аэротенка со свободноплавающим загрузочным материалом. Для предотвращения смещения всей массы загрузки в конец коридора и выноса во вторичные отстойник по длине его устанавливаются сетки, разделяющие аэротенк на отдельные секции.

Наиболее целесообразно применять загрузочные материалы при реконструкции существующих аэротенков для повышения производительности и эффективности их работы. Количество наполнителя (носителя), по данным отечественных и зарубежных исследователей, не должно превышать 30% от общего объёма аэрационной части.