- •Водоотведение и очистка сточных вод

- •Мгсу Издательство Ассоциации строительных вузов Москва 2006

- •Предисловие

- •Глава 5; инж. Карпова н.Б. - глава 5.

- •Глава 5; инж. Кожевникова л.М. - глава 5.

- •Введение

- •Раздел I системы водоотведения Глава 1 общие сведения о системах водоотведения

- •1.1. Сточные воды и их краткая характеристика

- •1.2. Основные элементы водоотводящих систем

- •1.3. Системы водоотведения городов

- •1.5. Экологическая и технико-экономическая оценка систем водоотведения

- •1.6. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными водами

- •Глава 2

- •2.1. Трубопроводы и каналы

- •2.2. Особенности движения жидкости в водоотводящих сетях

- •2.3. Гидравлический расчет самотечных трубопроводов

- •2.4. Гидравлический расчет напорных трубопроводов

- •Раздел II водоотводящие сети Глава 3

- •3.1. Схемы водоотводящих сетей

- •3.2. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающих 45 % общего расхода.

- •При промежуточном значении среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.

- •Для начальных участков сети, где средний расход менее 5 л/с действует правило для безрасчетных участков, на которых принимают минимально допустимые диаметры и уклоны труб (см. Табл. 2.2).

- •Определение расчетных расходов для отдельных участков сети по удельному расходу на 1 м длины трубопровода

- •3.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Глава 4 водоотводящие сети промышленных предприятий

- •4.1. Схемы водоотводящих сетей

- •4.3. Конструирование водоотводящих сетей

- •Загрязнений

- •Глава 5 водоотводящие сети атмосферных осадков (водостоки)

- •5.1. Формирование стока на городских территориях

- •Величины метеорологических параметров

- •5 .2. Схемы водоотводящих сетей

- •5.3. Расчет и проектирование водоотводящих сетей

- •16. Особенности конструирования водосточных сетей

- •Глава 6

- •6.1. Трубопроводы

- •6.2. Колодцы и камеры

- •6.4. Методы прокладки и реконструкции водоотводящих сетей

- •Раздел III перекачка сточных вод Глава 7 насосные станции

- •7.1. Оборудование насосных станций

- •7.2. Расчет и проектирование насосных станций и напорных водоводов

- •Р ис. 7.12. Принципиальная высотная схема расположения арр по отношению к подводящему каналу нс:

- •7.4. Конструирование насосных станций

- •Раздел IV очистка сточных вод

- •Глава 8

- •8.1. Формирование состава сточных вод

- •8.2. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод

- •8.3. Влияние сточных вод на водоем

- •8.4. Условия сброса сточных вод в городскую водоотводящую сеть

- •8.5. Условия сброса сточных вод в водоем

- •8.6. Определение необходимой степени очистки сточных вод

- •Глава 9

- •9.1. Анализ санитарно-химических показателей состава сточных вод

- •9.2. Методы очистки сточных вод и обработки осадков

- •9.3. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных вод

- •9.4. Технологические схемы очистки сточных вод

- •Глава 10

- •10.1. Решетки

- •Ширина прозора, мм

- •Характеристика транспортеров

- •Характеристика щелевого сита

- •10.2. Песколовки

- •10.3. Отстойники

- •На радиальной ферме

- •Глава 11

- •Жирные кислоты и глицсрол

- •Масляная кислота ▲

- •11.2. Принципы очистки сточных вод в аэротенках и основные характеристики активного ила

- •11.3. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках

- •11.4. Конструкции аэротенков

- •11.5. Системы аэрации иловых смесей в аэротенках

- •11.6. Принципы расчета аэротенков и систем аэрации

- •11.7. Основные направления интенсификации работы аэрационных сооружений

- •Р ис. 11.31. Схема работы аэротенка с удалением азота но двухиловой системе

- •11.8. Вторичные отстойники

- •Глава 12

- •12.2. Классификация биофильтров

- •12.4. Системы распределения сточных вод по поверхности биофильтров

- •12.5. Системы вентиляции биофильтров

- •12.6. Расчёт и проектирование биофильтров

- •Параметры для расчета капельных биофильтров

- •Параметры для расчета высоконагружаемых биофильтров

- •12.9. Комбинированные сооружения биологической очистки сточных вод

- •1 2.10. Методы интенсификации работы биофильтров

- •Глава 13 сооружения физико-химической очистки сточных вод

- •13Л. Область применения и классификация сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •13.2. Очистка сточных вод флотацией

- •13.3. Очистка сточных вод коагулированием

- •13.4. Сорбционная очистка сточных вод

- •13.5. Очистка сточных вод озонированием

- •13.6. Конструирование сооружений физико-химической очистки сточных вод

- •Глава 14 глубокая очистка и обеззараживание сточных вод

- •14Л. Теоретические основы методов глубокой очистки и обеззараживания сточных вод

- •14.2. Методы глубокой очистки сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ

- •14.3. Методы глубокой очистки сточных вод от биогенных элементов

- •14.4. Методы удаления из сточных вод отдельных компонентов

- •14.5. Методы обеззараживания сточных вод

- •14.6. Методы насыщения очищенных сточных вод кислородом

- •Раздел V обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод

- •Глава 15

- •15Л. Состав и свойства осадков сточных вод

- •15.3. Стабилизация осадков сточных вод и активного ила в анаэробных и аэробных условиях

- •1 5.4. Реагентная и биотермическая обработка осадков сточных вод

- •15.5. Обеззараживание осадков сточных вод

- •Глава 16

- •16.1. Песковые площадки

- •16.2. Иловые площадки и иловые пруды

- •16.3. Механическое обезвоживание осадков сточных вод

- •Эффективность задержания сухого вещества осадка и влажности кека при обезвоживании на центрифугах

- •16.4. Термическая сушка осадков сточных вод

- •16.5. Сжигание осадков сточных вод

- •Глава 17

- •17.1. Утилизация осадков бытовых сточных вод

- •17.2. Депонирование осадков сточных вод

- •Р ис. 17.2. Способы складирования осадков сточных вод:

- •Раздел VI общие компоновочные решения комплексов очистных сооружений

- •Глава 18

- •Проектирование водоотводящих систем и сооружений

- •18.1. Основные положения о проектно-изыскательских

- •18.2. Инженерные изыскания

- •18.3. Проектные работы

- •18.4. Проектирование водоотводящих сетей и комплексов очистных сооружений

- •18.5. Особенности проектирования при реконструкции водоотводящих сетей и сооружений

- •18.6. Сравнение и технико-экономическая оценка вариантов проектных решений

- •Форма для сравнения различных вариантов проектных решений

- •Тыс. КВт Гкал тонн тыс. Т год

- •Глава 19

- •19.1. Общие компоновочные решения очистных сооружений

- •19.3. Примеры очистных сооружений крупных городов

- •19.5. Примеры очистных сооружений малых городов и посёлков городского типа

- •Глава 20

- •20.2. Автоматизация и контроль за работой водоотводящих сетей, насосных станций и очистных сооружений

- •20.3. Структура систем автоматического управления

- •4. Перспективное планирование.

- •Оперативный учет

- •2. Оперативное планирование

- •Связь с диспетчером

- •Краткосрочный прогноз поступления и откачки сточной воды на гнс и рнс

- •20.4. Диспетчерское управление

- •Средства автоматического управления

- •Средства автоматическою управления

- •Глава 21

- •21.1. Теоретические основы надёжной работы водоотводящих систем

- •21.2. Обеспечение надёжной работы самотечной водоотводящей сети

- •Виды нарушений в водоотводящих трубопроводах Краткая характеристика состояния трубопроводов

- •21.3. Обеспечение надёжной работы напорных водоводов и насосных станций

- •Повреждения строителями 4% Износ лотка трубы' 8%

- •21.4. Обеспечение надёжности работы комплексов сооружений по очистке сточных вод и обработке осадков

- •Раздел VII

- •Глава 22

- •22.1. Поля орошения и поля фильтрации

- •Нормы нагрузки осветленных бытовых сточных вод на поля орошения (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 м)

- •Нормы нагрузки осветленных сточных вод на поля фильтрации (районы со среднегодовой высотой слоя атмосферных осадков 300-500 мм)

- •Глава 23

- •Параметры работы комплекса

- •23.2.Сооружения для локальной очистки сточных вод

- •Глава 24

- •Раздел VIII системы водоотведения в особых природных и климатических условиях

- •Глава 25

- •25Л. Оценка природных и климатических условий при проектировании и строительстве систем водоотведения

- •25.2. Особенности расчета, проектирования и строительства систем водоотведения в сейсмических районах

- •Глава 26

- •26.1. Особенности расчета, проектирования, строительства и эксплуатации систем водоотведения в просадочных грунтах, на подрабатываемых и подтапливаемых территориях

- •26.3. Системы водоотведения на подтапливаемых территориях

- •26.4. Особенности проектирования сооружений и сетей водоотведения для строительства на просадочных грунтах

- •26.5. Проектирование закрепления грунтов

- •26.7. Проектирование водопонижения

- •26.8. Проектирование водоотводящих систем на просадочных грунтах

- •Глава 27 системы водоотведения в районах с вечномерзлыми грунтами

- •27Л. Выбор строительных площадок и проектных решений

- •27.2. Характеристики вечномерзлых грунтов оснований

- •27.3. Использование вечномерзлых грунтов в качестве оснований для систем водоотведения

- •27.4. Проектирование и строительство систем водоотведения

- •Оглавление

- •Глава 12. Сооружения биологической очистки сточных вод методом биофильтрации 308

- •Глава 13. Сооружения физико-химической очистки

- •Глава 14. Глубокая очистка и обеззараживание сточных вод 396

- •Глава 27. Системы водоотведения в районах с

- •Водоотведение и очистка сточных вод

Жирные кислоты и глицсрол

* ИиИ^оЛцз.

Стадия 2:

расщепление простых

субъединнц на

ацетил-С о А,

сопровождающееся

образованием

ограниченного

количества АТФ и НАДН

ПВК

АТФ

Ацетил-СоА

\

Стадия 3:

при полном окислении ацетил-СоА до НЮ 11 СОг образуется большое количество НАДН, что обеспечивает синтез большого количества АТФ при переносе электронов

J

а

CoA-SH

-t ацетил-S-CoA

-CoA-SH

—► Этанол

ацетил-S-CoA

Уксусная кислота

Молочная кислота

|

1 |

L+2Н* |

|

Муравьиная ^ +CoA-SH |

Пировиноградная |

±C02+H20+4H* ^ |

|

кислота 4 |

кислота (ПВК) |

|

|

|

-ссъ-2Н |

|

|

|

+CoA-SH |

|

|

-CoA-SH 1 |

|

+4Н* |

|

цетоацетил- S-CoA

+2H*

Изопропанол -4

-СО,

Агдетон-^

+4Н*

. -CoA-SH

-CoA-SH +4Н'

Масляная кислота ▲

бутирил-S-Co

AБутанол

Рис. 11.4. Превращение пировиноградной кислоты анаэробными микроорганизмами в различные продукты

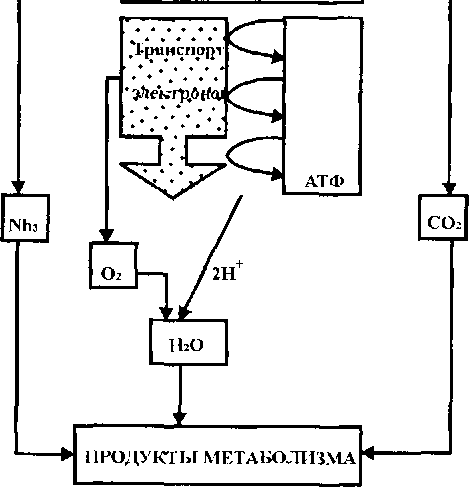

11.2. Принципы очистки сточных вод в аэротенках и основные характеристики активного ила

В аэрационных сооружениях микробиальная масса пребывает во взвешенном в жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой зооглейные скопления микроорганизмов, простейших и более высокоорганизованных представителей фауны (коловратки, черви, личинки насекомых), а также водных 1рибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде, получил название активного ила. Доминирующая роль в нем принадлежит различным группам бактерий - одноклеточным подвижным микроорганизмам с достаточно прочной внешней мембраной, способным не только извлекать из воды растворенные и взвешенные в ней органические вещества, но и самоорганизовываться в колонии — хлопья, сравнительно легко отделимые затем от очищенной воды отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от внешних факторов — температуры среды, гидродинамических условий в аэрационном сооружении и пр.

Хлопьеобразующая способность активного ила зависит главным образом от наличия питательных веществ: при слишком высоком их содержании происходят рассеивание колоний и появление нитчатых форм микроорганизмов; при их недостатке, хотя нитчатые формы микроорганиз

мов практически отсутствуют, размеры хлопьев ила уменьшаются и ухудшаются его седиментационные свойства. Бактерии имеют такую высокую скорость воспроизводства, что в условиях избыточного питания и отсутствия внешних сдерживающих их рост факторов 1 мг бактерий за 1 сут может привести к образованию десятков тонн живой микробиальной массы. Собственно на этой способности к быстрому размножению и, следовательно, высокой скорости потребления питательных веществ и основано использование биологических методов очистки сточных вод.

Роль других микроорганизмов и простейших в активном иле заключается в поддержании определенного равновесия видового и количественного состава ила, хорошо приспособленного к тем или иным условиям, господствующим в аэрационном сооружении, а также полноты протекания биохимических превращений, которым подвергаются органические соединения.

Способность клетки вырабатывать многообразие ферментов объясняет ее высокую адаптируемость к различным видам и концентрациям загрязнений, присутствующих в сточных водах. Так, постепенное введение веществ при определенных концентрациях, ингибирующих ферментативную деятельность клеток, позволяло поддерживать эту деятельность даже при концентрациях более высоких, чем те, которые прекращали ее при внезапном введении ингибитора. Это, в свою очередь, объясняет постоянное расширение области применения биохимических методов очистки сточных вод от производственных загрязнений.

По современным представлениям, активный ил — это скопление микроорганизмов, в которых клетки окутаны густой «паутиной» растворимых или слаборастворимых внеклеточных полимерных образований, состоящих из лолисахаров, протеинов, рибонуклеиновых и дезоксинуклеино-вых кислот (РНК, ДНК), которые содержат много "ключевых" функциональных групп (карбоксильные, гидроксильные, сульфгидрильные и др.), ведущих себя как анионные связующие площадки. Биохимическое и биофизическое взаимодействие между хлопьями ила и загрязнениями позволяет довольно быстро извлекать из воды и нерастворенные загрязнения за счет сорбции их активном илом, хотя они и не успевают гидролизоваться клеточным веществом. Следует отметить, что суммарная поверхность микроорганизмов достигает 100 м-

2 на 1 г сухого вещества ила, что в свою очередь объясняет огромную сорбционную способность ила и потребность в эффективном перемешивании содержимого бассейна. Однако основная масса изъятых таким образом мелкодисперсных и коллоидных загрязнений, не задержанных в первичных отстойниках, не гидролизуется и, следовательно, не окисляется активным илом, что приводит лишь к весовому увеличению массы ила в аэрационном сооружении.

С инженерной точки зрения определяющими для технологического и конструктивного оформления процесса биологической очистки будут являться скорости изъятия загрязнений из очищаемой воды, т.е. собственно процесса очистки воды и скорости биохимического разложения изымаемых

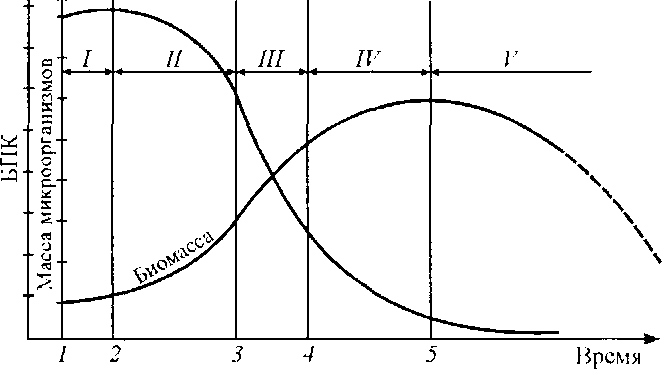

загрязнений. В этой связи представляют интерес основные закономерности развития колонии микроорганизмов, вводимой в контакт с жидкостью, содержащей питательные вещества, при достаточном обеспечении ее растворенным кислородом. В этом развитии можно выделить следующие фазы (рис. 11.5):

I - лаг-фазу, или фазу адаптации, которая наблюдается сразу после введения микробиальной культуры в контакт с питательной средой и в которой практически не происходит прироста биомассы. Длительность этой фазы зависит как от природы органических веществ и степени адаптированное™ микроорганизмов к ним, так и от условий, в которые вносится микробиальная масса;

II - фазу экспоненциального роста (фазу ускоренного роста) микроорганизмов, в которой избыток питательных веществ и отсутствие (или весьма незначительное присутствие) продуктов обмена веществ способствуют поддержанию максимально возможной в данных условиях скорости размножения клеток, определяемой лишь биологической сущностью процесса их воспроизводства;

- фазу замедленного роста, в которой скорость роста биомассы начинает все более сдерживаться по мере истощения питательных веществ и накопления продуктов метаболизма в культуральной среде;

- фазу нулевого роста (или прекращения роста), в которой наблюдается практически стационарное состояние в количестве биомассы, свидетельствующее о равновесии между наличием питательных веществ и накопленной биологической массой;

V - фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления), в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы в биологическом реакторе.

Из рис. 11.5 видно, что отмеченным фазам роста микробиальной массы соответствует и динамика изменения концентрации питательных веществ, выраженных через БПК, и, следовательно, можно сделать следующие весьма важные для технической реализации процесса заключения:

при биологической очистке значительная часть загрязнений, содержащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от очищенной воды;

длительность изъятия и окисления содержащихся в сточной воде органических загрязнений будет тем короче, чем дольше масса микроорганизмов будет в контакте с ними;

при падении содержания органических веществ в очищаемой жидкости ниже определенного предела жизнедеятельность микроорганизмов продолжается, но уже либо за счет накопленных питательных веществ, либо за счет их собственной массы, т.е. отмира-

ния и окисления микроорганизмов со снижением общей их массы (процесс самоокисления).

У становлено,

что микробиальная масса, подвергшаяся

воздействию фазы самоокисления, будучи

введена снова в контакт с питательной

средой, восстанавливает свою прежнюю

метаболическую активность со значительной

задержкой по сравнению с биомассой, не

подвергавшейся этому воздействию.

становлено,

что микробиальная масса, подвергшаяся

воздействию фазы самоокисления, будучи

введена снова в контакт с питательной

средой, восстанавливает свою прежнюю

метаболическую активность со значительной

задержкой по сравнению с биомассой, не

подвергавшейся этому воздействию.

Хотя кривая роста, основанная на количественной оценке биомассы, вырастающей на питательных веществах, имеющихся в культуральной среде, дает хорошее представление о динамике превращения массы загрязнений в биологическую массу микроорганизмов, она не от ражает физиологических изменений, происходящих в клетках на разных стадиях развития биомассы в целом.

Так, если в фазах 11 и III идет бурный рост биомассы, культура «омолаживается» и в ней преобладают новые клетки, то в фазе IV наблюдается равновесие между ростом живых и распадом отмерших клеток, а в фазе V наблюдается преобладание отмирания клеток над их ростом. Естественно, что физиологическое состояние клеток не остается постоянным в различных фазах роста биомассы и будет характеризоваться их различной метаболической активностью. Иными словами, возраст микробиальной культуры оказывает существенное влияние на скорость биохимических процессов, протекающих в биологическом реакторе, и его поддержание в определенном диапазоне позволит обеспечить оптимальные условия развития биомассы для достижения поставленных технологических параметров изъятия и окисления органических загрязнений из сточных вод, поступающих в аэрационное сооружение.

Необходимый возраст микробиальной культуры, ее высокая метаболическая активност ь и хорошая седиментационная способность достигаются поддержанием лишь необходимого количества биомассы в аэрационном сооружении за счет выведения из него ее прироста и обеспечением соответствующей длительности контакта биомассы с загрязнениями.

Из вышесказанного следует, что соотношение между количеством питания и массой микроорганизмов в биологическом реакторе является важнейшей характеристикой, определяющей условия протекания в нем биохимических процессов. Применительно к аэрационным сооружениям эта характеристика получила название «нагрузки загрязнений на ил». Под ней понимается количество поступающих со сточной водой загрязнений, приходящееся на единицу массы ила в единицу времени. Выражается эта величина обычно в мг или г загрязнения (ХПК, БПК или любого другого загрязнения) на 1 г сухого вещества ила в 1 ч или в 1 сут. В последние годы нагрузку загрязнений считают не на 1 г сухого вещества ила, а на 1 г сухого беззольного вещества ила, что в какой-то мере позволяет учитывать метаболическую активность ила. Это связано с тем, что в активном иле присутствует около 25-35% по массе минеральных веществ, не входящих в состав его микробиальных клеток и не участвующих в биохимических процессах. Следует отметить, что беззольное вещество ила также не выражает однозначно активную часть ила, поскольку в нем могуг присутствовать накопленные, но не превращенные в живые микробиальные клетки органические беззольные вещества. В этой связи для количественного выражения "активности" биомассы делались попытки учета в ней концентрации дегидроге-наз, РНК и ДНК, которые, однако, не получили широкого практического применения для характеристики работы очистных сооружений.

Массу ила в аэрационном сооружении выражают через его концентрацию в иловой смеси в граммах сухого вещества ила в 1 л или в 1 м3 иловой смеси. Концентрацию активного ила, поддерживаемую в эксплуатационном режиме аэрационного сооружения, называют «дозой активного ила» aj или "рабочей дозой". Таким образом, среднюю нагрузку на активный ил, например, по загрязнениям, выраженным через БПК, можно представить как

qi=Len/ai(l-s)tat (11.16) где Len - БПК поступающей в аэрационное сооружение сточной жидкости, мг/л или г/м3; s - зольность ила, доли единицы; а, - доза ила, выражаемая в г/л, если БПК выражена в мг/л, и в г/м3, если БПК выражена в г/м3;

tat - длительность пребывания жидкости в аэрационном сооружении.

Тогда нагрузка на ил выразится в граммах поступающей БПК на 1 г беззольного вещества сухого ила в 1 ч.

Однако средняя наг рузка на ил еще не означает, что все поступившее в сооружение количество заг рязнений будет изъято активным илом. В биологически очищенной сточной воде может оставаться количество загрязнений, зависящее от глубины очистки сточной воды. При полной биологической очистке после отделения активного ила это количество состав

ляет 12-20 мг/л по БПК„0Л„. Разница между поступающей в аэрационное сооружение и выходящей из него БПК„олн называется снятой БПК,ЮЛ„. Ее отношение к массе ила и длительности аэрации - удельной скоростью изъятия загрязнений из очищаемой воды, т.е. скоростью очистки. Последнюю выражают в мг или г БПК11ШЩ на 1 г беззольного вещества ила в 1 ч

pi = (Len ~ Lex) / А,' (1 - S) tat (1 1.17)

Несмотря на аналогичность математического выражения нагрузки на ил и скорости изъятия загрязнений между этими параметрами имеется глубокое различие. Если натрузка на ил носит скорее физический смысл и в определенной степени может иметь даже произвольный характер, то удельная скорость изъятия загрязнений отражает биохимическую сущность процесса потребления загрязнений и их окисления активным илом, находящимся в тех или иных конкретных технологических условиях (нагрузка на ил тоже будет одним из этих условий). Удельная скорость изъятия загрязнений будет зависеть от химической природы этих загрязнений, их концентрации в сточной воде, нагрузки загрязнений на активный ил, требуемой глубины их изъятия, наличия веществ, угнетающих биохимические процессы, степени адаптированности активного ила к загрязнениям, подлежащим изъятию, температуры сточных вод, гидродинамических условий в аэрационном сооружении и пр. Иными словами, удельная скорость изъятия загрязнений — это то количество загрязнений, которое может быть снято 1 г беззольного вещества сухого ила в 1 ч в заданных условиях реализации процесса биохимической очистки. Значение этого параметра устанавливается экспериментальным путем. Средняя нагрузка на ил и удельная скорость очистки связаны между собой тем, что для конкретных заданных условий технологической реализации процесса наибольшая скорость потребления загрязнений при обеспечении требуемой глубины их изъятия достигается лишь при определенных нагрузках загрязнений на ил. Это означает, что если нагрузка на ил велика, то активный ил с ней не справится и требуемое качество очистки не будет обеспечено. Если же натрузка на ил будет мала, то активный ил будет испытывать недостаток питания и, следовательно, «не дорабатывать», а в определенных границах недогрузки будет иметь место самоокисление активного ила и падение рабочей дозы ила в аэротенке.

Исходя из нагрузки на активный ил, аэротенк может быть охарактеризован как высоконагружаемый при нагрузках свыше 0,5 г БПК1|0ЛН на 1 г беззольного вещества сухого ила в сутки, имеющий среднюю наг рузку при qt в пределах 0,15-0,5 г БПК„олн на 1 г беззольного вещества сухого ила в сутки и низконагруженньгй при с/, в пределах ~ 0,065-0,15 г БПК,ЮЛН на 1 г беззольного вещества сухого ила в сутки. При нагрузках менее ~ 0,065 г БПК на 1 г беззольного вещества ила имеет место так называемая «продленная аэрация», при которой происходит самоокисление определенного количества активного ила. С некоторой долей условности можно отметить, что в фазе II (см. рис. 11.5) будут иметь место высокие нагрузки на ил, в

фазе III - средние нагрузки, в фазе IV - низкие нагрузки и в фазе V - недогрузка ила и его самоокисление.

Из формул (11.16) и (11.17) видно, что и средняя нагрузка на ил, и удельная скорость очистки могут поддерживаться на определенном уровне при соблюдении постоянства произведения aful, т.е. дозы ила на длительность его воздействия на загрязнения. Условно говоря, увеличивая дозу ила в сооружении и пропорционально сокращая длительность пребывания иловой смеси в аэрационном сооружении можно было бы соответственно уменьшить его объемы. Однако доза ила в аэрационном сооружении не может назначаться произвольно, и, следовательно, справедливость этого выражения носит весьма ограниченный характер. Как живая биологическая система активный ил требует определенного объема, что становится очевидным, если ил оставить в покое и дать ему возможность осаждения. В зависимости от таких факторов, как характер загрязнений, нагрузка на ил, доза ила, длительность отстаивания и пр., занимаемый илом объем изменяется в довольно широких пределах. Для возможности сравнения значений этого показателя, полученных при различных технологических режимах, введено стандартизованное понятие илового индекса /,-, представляющего собой объем, мл, приходящийся на 1 г сухого вещества активного ила после 30-минутного отстаивания иловой смеси. Значение илового индекса зависит от концентрации активного ила в иловой смеси, в связи с чем (при всей спорности этого подхода) некоторые специалисты считают целесообразным определять его значения именно при концентрации в 1 г сухого вещества ила в 1 л иловой смеси за счет ее разбавления водопроводной водой при большей концентрации или сгущения путем отстаивания при меньшей концентрации. Иловый индекс характеризует седиментационную способность активного ила, т.е. предрасположенность ила к оседанию. Поскольку после завершения процесса очистки воды (изъятия и окисления загрязнений из сточной воды) активный ил должен быть отделен от очищенной воды, то способность иловой смеси к разделению на очищенную воду и активный ил имеет весьма важное значение.

В большинстве применяемых в настоящее время систем очистки в аэротенках процесс отделения активного ила осуществляется гравитационным путем, т.е. отстаиванием, при котором активный ил осаждается на дно отстойного сооружения и несколько уплотняется, после чего может быть возвращен в аэрационное сооружение. Если ил будет плохо осаждаться в отстойных сооружениях, то его вынос с очищенной водой ухудшает качество очищенной воды, а в некоторых случаях не позволяет поддерживать в аэрационном сооружении требуемую дозу активного ила. Иными словами, если попытаться установить произвольно высокую концентрацию ила в аэрационном сооружении, то при переходе иловой смеси в сооружение для отделения ила путем его осаждения последний будет постепенно выноситься вместе с очищенной водой, и в аэрационном сооружении установится концентрация активного ила, соответствующая иловому индексу для данных условий. Хорошо оседающий ил имеет иловый индекс от 60-90 до 120-150 мл/г в зависимости от технологического

р

100 200 300 400 500 600 БПК, мт на 1 г сухого ила в сутки

\\ |

|

|

|

|

//// |

\\\\ |

|

|

|

// |

/ |

\ |

\ |

|

|

/. |

|

|

|

|

|

|

|

ежима работы аэрационных сооружений и состава сточных вод. Как перегрузка, так и недогрузка активное ила по загрязнениям (помимо прочих факторов) приводят к резкому увеличению илового индекса, названному «.вспуханием» ила (рис. 11.6), и повышенному выносу его с очищенной сточной водой. Следовательно, дозу ила следует рассматривать как оптимальную концентрацию активног о ила в аэрационном сооружении, складывающуюся под воздействием различных факторов, характеризующих тот или иной технологический режим работы аэрационных сооружений, сооружений илоотделения и пр. В этой связи уместно говорить лишь о некоторых средних значениях дозы ила в аэрационных сооружениях, отметив, что она может колебаться в пределах 3-5 г/л - при продленной аэрации; 3-4 г/л - при низких нагрузках на ил; 2,5-3,5 г/л - при средних и 2-3 г/ л -при высоких нагрузках.

|

200 |

|

|

|

|

CJ |

160 |

|

|

|

|

а я |

120 |

|

|

« |

|

о |

18 |

В зависимости от характера загрязнений сточных вод, режима работы сооружения, системы аэрации, квалификации обслуживающего персонала и пр. реальные значения дозы ила в аэрационном сооружении могут значительно отклоняться от указанных величин.

Рис. 11.6. Зависимость илового индекса от нагрузки

Чем выше значение рабочей до- зы ила в аэрационном сооружении, тем выше окислительная мощность этого сооружения. Под ней понимается коли- чество загрязнений, снимаемых в еди- на активный ил ницу времени массой активного ила, находящейся в единице объема сооружения. Обычно окислительную мощ- ность выражают в килограммах снятых загрязнений, приходящихся на 1 м3 сооружения в сутки. (Иногда эту величину называют объемной нагрузкой на сооружение). Можно сказать, что окислительная мощность сооружения отражает его пропускную способность по массе загрязнений ггри обеспече- нии заданного или возможного для данньгх условий эффекта очистки.

Математическое выражение этой величины представляет собой произведение дозы ила (в пересчете на беззольное вещество) на скорость очистки, т.е.

OCal = 24al(<l-S)pi,

(11.18)

где р, - БПК110ЛН на 1 г беззольного вещества в 1 ч.

Окислительная мощность аэротенков может составлять от 0,3 кг БПК.юлн ДО 2-3 кг БПК,|СШН на 1 м3 сооружения в зависимости от технологического режима его работы.

Повышение дозы ила в аэрационном сооружении и, соответственно, его окислительной мощности без ущерба для глубины очистки является в настоящее время одним из наиболее изучаемых направлений интенсификации работы аэрационных сооружений, о чем будет сказано ниже.

Еще одной важной характеристикой метаболической активности ила, отмечавшейся выше, является возраст ила, иод которым понимается средняя продолжительность его пребывания в сооружениях биологической очистки. Поскольку часть потребляемых илом органических загрязнений идет на построение новых бактериальных клеток, активный ил развивается и его масса увеличивается. Это увеличение называется приростом ила и его, как и дозу ила, выражают в единицах концентрации, т.е. в мг/л или г/л. Экспериментально установлено, что в массу прироста ила включается около 25-30% снимаемой в сооружении БПК1ЮЛН и около 75-80% поступивших в него взвешенных веществ. Поскольку в аэротенке может поддерживаться лишь определенная для данных условий концентрация ила, то прирастающая масса ила должна своевременно удаляться из системы биологической очистки. В противном случае она будет выноситься с потоком очищенной воды, ухудшая качество очистки. Эту массу ила, т.е. прирост ила, называют избыточным активным илом в отличие от массы ила, возвращаемой из сооружения илоотделения в аэрационный резервуар и получившей название циркуляционного активного ила. Постоянный прирост и удаление избыточного ила из системы биологической очистки постепенно обновляют иловую массу в аэрационном сооружении. Чем выше прирост ила, тем больше количество избыточного активного ила, и, следовательно, тем быстрее обновляется ил и тем меньше его возраст. Возраст ила, сут, может быть выражен формулой

Ви = [(Wa3p + Wmn) щ + Wom.3 dj/Пр Q, (11.19)

где Wa}p, WKaH, Wom 3 - объемы соответственно аэротенков, каналов, отстойных зон сооружений илоотделения, м3; а, - средняя концентрация активного ила в иловой смеси в аэротенках и каналах, г/л (кг/м3); Я/' - средняя концентрация активного ила в отстойной зоне сооружений илоотделения, г/л(кг/м3); Q - расход очищаемой воды, м /сут; Пр - прирост активного ила, г/л(кг/м3).

При слишком высокой продолжительности пребывания ила в биологической системе в нем может оказаться высокой и доля минерализованного ила или ила, подвергшегося самоокислению. Это приведет к высокой зольности ила и соответствующему снижению его метаболической активности. Напротив, при слишком низкой продолжительности пребывания ила в биологической системе в нем может оказаться относительно высокой доля «.неактивной», механически включенной в ил и неассимилированной им массы загрязнений, что также вызовет снижение его метаболической активности.

Опыт эксплуатации аэрационных сооружений показывает, что приемлемая степень метаболической активности ила обеспечивается при его возрасте в 2+5 суток. К сожалению, каких-либо конкретных рекомендаций по учету возраста ила при расчете объема аэрационных сооружений в научной или нормативной литературе не содержится.

Эффективность работы аэрационных сооружений оценивается такими показателями, как степень очистки по БПК1ЮЛН (ХПК), прирост ила, остаточные концентрации в очищенной воде БПКПШШ, азота аммонийного, нитритов, нитратов, соединений фосфора или какого-либо конкретного загрязнения, взвешенных веществ после отделения ила. Оценка проводится на основе лабораторных анализов по определению качества поступающей в сооружения биологической очистки и выходящей из них сточной воды по всем показателям, а также по определению дозы ила, концентрации растворенного кислорода, температуры, рН и др.

Работа аэрационных сооружений оценивается также такими энергетическими показателями, как расход электроэнергии на снятие единицы массы загрязнений, например, кВт-ч на 1 кг БПК,ЮЛ1, (или ХПК); расход энергии или воздуха на очистку 1 м3 сточной воды. Однако следует иметь в виду, что эти показатели зависят также от эффективности подачи в аэротенк и распределения в нем воздуха (или кислорода), перемешивания всего содержимого бассейна и пр., что, строго говоря, не относится к биохимическим аспектам процесса очистки сточных вод в аэрационных сооружениях. Поэтому при оценке экономических показателей работы аэротенков требуется более детальный, а возможно и отдельный, анализ работы системы аэрации иловой смеси в них.