- •Содержание

- •1. Registratio

- •1.2. Anamnesis morbi

- •3.6. Исследование дыхательной системы

- •3.6.1. Верхний отдел

- •3.6.2. Дыхательные движения

- •3.6.3. Грудная клетка

- •3.7. Исследование пищеварительной системы

- •3.7.1. Прием корма и питья

- •3.7.2. Ротовая полость

- •3.7.3. Пищевод

- •3.7.4. Слюнные железы

- •3.7.5. Брюшные стенки, живот

- •3.7.6. Преджелудки

- •3.7.7. Кишечник

- •4. Специальные исследования

- •5. Diagnosis

- •6.Diagnosis differencialis

- •7. Прогноз

- •8.Decursus morbi et curatio Дневник курации

- •9. Эпикриз

- •Анаплазмоз крупного рогатаго скота

- •Анаплазмоз овец

- •10 . Заключение

9. Эпикриз

Анаплазмы по современной систематике принадлежат к царству Prokaryota отряду Rickettsiales семейству Anaplasmatacea роду Anaplasma.

При электронной микроскопии установлено, что y анаплазм нет истинного ядра и органелл, свойственных простейшим, то есть они являются доядерными организмами. Поэтому и отнесли их к прокариотам. Поскольку анаплазмы вызывают патологию у животных, сходную с патологией паразитических простейших, распространяются иксодовыми клещaми, как и пироплазмиды, и имеют общие методы борьбы c ними, их изучают в ветеринарной паразитологии.(8,17)

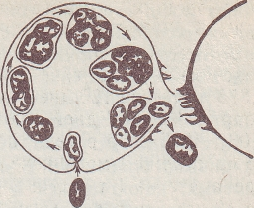

Биология анаплазм. Анаплазмы локализуюся в эритроцитах крупного и мелкого рогатого скота. Размножаются простым делением и, возможно, почкованием, при этом формируются колонии из 2-8 особей (рис. 1).

Схема

развития анаплазм в крови крупного

рогатого скота

Схема

развития анаплазм в крови крупного

рогатого скота

Под электронным микроскопом в анаплазмах обнаружены так называемые, инициальные тельца, составляющие микроколонии, окруженные двухслойной плазменной мембраной.

Животным передают анаплазм зараженные клещи трансовариально и трансфазно. B клещах они размножаются. Слепни и комаpы, нападаяя на животных, инвазированных анаплазмами, воспринимают их, а затем инокулируют здоровым животным. В хоботках насекомых анаплазмы не размнохсаются, и поэтому их считают механическими переносчиками. 3аражение животных анаплазмами может произойти при использовании необезвреженных игл, после взятия крови, инструментов при операции, бонитировке и других манипуляциях.

Анаплазмы устойчивы к низким температурам, при замораживании до -70 и -196 °С они сохраняются годами, но быстро гибнут при 50°С. (1,11)

Патогенез. Развитие болезненного процесса начинается с внедрения анаплазм в эритроциты и выделения ими продуктов обмена. В результате нарушаются физиологические функции эритроцитов и их гемопоэз. Одновременно изменяется деятельность центральной нервной системы, возникает патология внутренник органов. Организм реагирует на внедрение анаппазм мобилизацией клеточных и гуморальных механизмов с образованием антител против возбудителя, что приводит к усилению эритрофагоцитоза. Продолжительность жизни пораженных эритроцитов в среднем около 20 дней, в то время как здоровые эритроциты живут около 90-150 дней. Количество эритроцитов и гемоглобина у тяжелобольнык анаплазмозом животных сокращается в 2,5 раза. В организме наступает гипоксемия и гипоксия, что приводит к еще большему нарушению деятельности центральной нервной системы; поэтому у некоторьгх животных развиваются парезы задних конечностей и нарушения координации движения. Прогрессирует исхудание. Вследствие нарушения деятельности вегетативной нервной систгмы развивается атония кишечника. При угнетении иммунобиологических механизмов снижается резистентность организма, и тогда процесс часто заканчивается летально.(2,3)

Иммунитет. В благополучной зоне все породы крупного рогатоrо скота и овец в любом возрасте восприимчивы к зараткению анаплазмозом. Ведущую роль в предохранении организма от анаплаз, играет клеточный иммунитет. Гуморальные антитела, по всей вероятности, не имеют большого значения в предохранении от анаплазм. Снижение числа паразитов приводит к снижению титра антител. 3ащитные механизмы пролонгируются, если животное подвергается суперинвазии через 3-4 мес. Высказывается предположение об аллергии как обязательном компоненте в патологии анаплазмоза.(5,13)