- •Введение

- •1.Сперматогенез и овогенез

- •2.Оплодотворение

- •3.Имплантация (4-8-е сутки эмбриогенеза)

- •4.Формирование зачатков осевых органов (головного и спинного мозга, позвоночного столба, первичной кишки) и формирование плаценты (3-8-я неделя развития)

- •5.Стадия усиленного роста головного мозга (15-20-я неделя) и формирование функциональных систем организма и дифференцирование мочеполового аппарата (20-24-я неделя пренатального периода)

- •6.Момент рождения ребенка и период новорожденности - переход к внеутробной жизни

- •7.Период раннего и первого детства (2 года - 7 лет)

- •8.Подростковый возраст (период полового созревания - у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек - с 12 до 15 лет)

- •9. Основные тератогенные факторы

- •10.Заключение

- •Список использованной литературы:

Волгоградский государственный медицинский университет

Кафедра гистологии,эмбриологии,цитологии

Реферат на тему : Критические периоды развития

Выполнил : студент 17 группы

лечебного факультета

Мирзоян С. К.

Проверила: Нестерова А.А.

Волгоград , 2013

Оглавление

Введение …………………………………………………………………... 3

1.Сперматогенез и овогенез…………………………………………….....5

2.Оплодотворение………………………………………………………....11

3.Имплантация…………………………………………………………….12

4.Формирование зачатков осевых органов и формирование плаценты.17

5.Стадия усиленного роста головного мозга и формирование функциональных систем организма и дифференцирование мочеполового аппарата …………………………………………………………………...25

6. Момент рождения ребенка и период новорожденности - переход к внеутробной жизни………………………………………………………..28

7. Период раннего и первого детства…………………………………….30

8. Подростковый возраст………………………………………………….32

9.Основные тератогенные факторы………………………………………34

10. Заключение……………………………………………………………..36

Список использованной литературы……………………………………...39

Введение

В процессе онтогенеза существуют периоды повышенной чувствительности организма к повреждающему воздействию факторов внешней среды. Эти периоды получили название критических периодов развития. Впервые понятие критических периодов развития было сформулировано австралийским врачом Норманом Грегом в 1944 г. Значительный вклад в разработку положений теории критических периодов сделал российский эмбриолог П. Г. Светлов. Почвой для возникновения критических периодов является переход организма зародыша от одного морфофункционального этапа к следующему, качественно отличного от предыдущего. Качественная перестройка организма при этом сопровождается пролиферацией, детерминации и дифференциацией клеток, что является его составляющими. Выделяют несколько критических периодов развития. Такими наиболее опасными периодами являются:

время развития половых клеток - овогенез и сперматогенез; 2) момент слияния половых клеток - оплодотворение; 3) имплантация зародыша (4-8-е сутки эмбриогенеза); 4) формирование зачатков осевых органов (головного и спинного мозга, позвоночного столба, первичной кишки) и формирование плаценты (3-8-я неделя развития); 5) стадия усиленного роста головного мозга (15-20-я неделя); 6) формирование функциональных систем организма и дифференцирование мочеполового аппарата (20-24-я неделя пренатального периода); 7) момент рождения ребенка и период новорожденности - переход к внеутробной жизни; метаболическая и функциональная адаптация;

8) период раннего и первого детства (2 года - 7 лет), когда заканчивается формирование взаимосвязей между органами, системами и аппаратами органов; 9) подростковый возраст (период полового созревания - у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек - с 12 до 15 лет).

1.Сперматогенез и овогенез

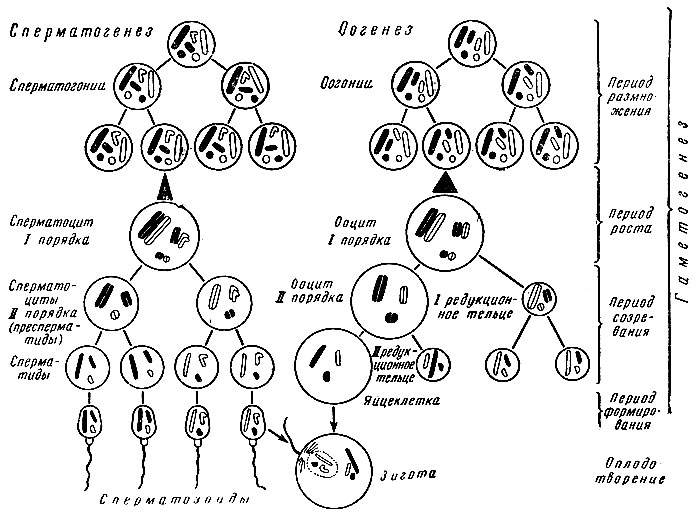

Сперматогенез— развитие мужских половых клеток (сперматозоидов), происходящее под регулирующим воздействием гормонов. Одна из форм гаметогенеза.

Сперматозоиды развиваются из клеток-предшественников, которые проходят редукционные деления (деления мейоза) и формируют специализированные структуры (акросома, жгутик и пр.). В разных группах животных сперматогенез различается. У позвоночных животных сперматогенез проходит по следующей схеме: в эмбриогенезе первичные половые клетки — гоноциты мигрируют в зачаток гонады, где формируют популяцию клеток, называемыхсперматогониями. С началом полового созревания сперматогонии начинают активно размножаться, часть из них дифференцируется в другой клеточный тип —сперматоциты I порядка, которые вступают в мейоз и после первого деления мейоза дают популяцию клеток, называемых сперматоцитами II порядка, проходящих впоследствии второе деление мейоза и образующих сперматиды; путём ряда преобразований последние приобретают форму и структуры сперматозоида в ходе спермиогенеза.

Оогене́з или овогене́з (др.-греч. ᾠόν — яйцо + γένεσις — возникновение) — развитие женской половой клетки — яйцеклетки (яйца).

Во время эмбрионального развития организма гоноциты вселяются в зачаток женской половой гонады (яичника), и всё дальнейшее развитие женских половых клеток происходит в ней.

Рис 1.Сперматогенез и овогенез

Все нарушения развития гамет именуются гаметопатиями

Гаметопатии - это патология гамет. К ним относятся любые повреждения яйцеклетки и сперматозоида во время ово- и сперматогенеза до оплодотворения. Понятие «гаметопатии» охватывает все виды повреждения мужской и женской гаметы: мутации генов и возникновение наследственных болезней и наследственных пороков развития, хромосомные аберрации с возникновением чаще не наследуемых хромосомных болезней, геномные мутации - изменения числа хромосом гаметы, обычно приводящие к самопроизвольному аборту или хромосомной болезни. Кроме того, необходимо учитывать, что тяжелые повреждения не только ядра, но и цитоплазмы гаметы становятся источником их гибели с развитием стерильности и бесплодия или спонтанных абортов и выкидышей. Из этого следует, что гаметопатии являются одним из факторов внутриутробной летальности, не поддающейся пока точной регистрации.

При повреждении ядра гаметы могут происходить изменения генетического аппарата. Изменения генов, их мутации приводят к закреплению этих изменений в последующих клеточных генерациях. Следует учитывать, что гаметы являются носителями генов, унаследованных ими от всех отдаленных предков. Поэтому в понятие гаметопатии входит поражение не только гамет родителей, но и более отдаленных предков пробанда. Гамета с дефектом гена или генов может стать источником наследственных пороков развития или заболеваний, проявляющихся на разных этапах внутриутробного и внеутробного развития.

Генные пороки и болезни могут наследоваться по аутосомно-рецессивному, аутосомно-доминантному типам или мутантный ген может быть сцеплен с половой Х-хромосояой. При аутосомно-рецессивном типе наследования у пробанда возникает порок только в том случае, если мутантный ген был получен и от отца, и от матери. Родители пробанда сами могут быть здоровы, являясь лишь гетерозиготными носителями мутантного гена. При аутосомно-доминантном типе наследования мутантный ген передается от отца или от матери, которые сами страдают аналогичным пороком.

Пороки, гены которых локализованы в Х-хромосоме, в свою очередь могут наследоваться по рецессивному или доминантному типу. Пороки, сцепленные с Х-хромосомой, передающиеся по рецессивному типу, наблюдаются, как правило, у мальчиков, так как единственная у них Х-хромосома является пораженной. Мутантный ген передает мать, не являющаяся больной. Очень редко носительницей порока может быть девочка. Это бывает в том случае, если отец являлся больным, а мать - носительницей мутантного гена.

Кроме локального поражения генетического аппарата ядра гаметы вследствие мутации генов, в период гаметогенеза может появляться мутация хромосом в виде изменений их числа и структуры. Мутации хромосом получили название хромосомных аберраций. Хромосомные аберрации возникают чаще всего в момент редукционного деления гамет. Их следствием являются хромосомные болезни, которые, однако, в большинстве случаев не наследуются, так как их носители чаще умирают в детстве или являются бесплодными.

Типичными примерами хромосомных болезней являются болезнь Дауна (трисомия по 21-й паре аутосом), синдром Патау (трисомия по 13-15-й паре аутосом), синдром Шерешевского - Тернера (моносомия половой хромосомы - 45 ХО) и др.

Рис 2.Дети с синдромом Дауна.

Болезнь Дауна, наблюдающаяся у новорожденных в соотношении 1:600, 1:700, встречается наиболее часто. Клинически у детей с рождения отмечается выраженная задержка умственного и физического развития. Больные имеют типичный внешний вид: косой разрез глаз, западающая спинка носа, высокое небо, низкое расположение маленьких ушных раковин, выраженная гипотония мышц. Дети умирают чаще от интеркуррентных заболеваний. У большинства из них обнаруживаются пороки развития сердца и магистральных сосудов (тетрада Фалло и др.), реже - пороки развития пищеварительной и мочеполовой систем. У этих детей отмечаются недоразвитие полушарий большого мозга, особенно лобных его долей с задержкой дифференцировки нейронов, нарушения процессов миелинизации, архитектоники кровеносных сосудов мозга.

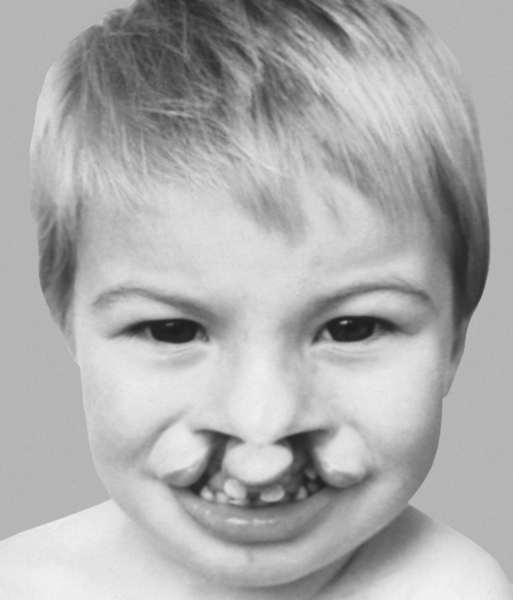

Рис 3.Синдром Патау

Синдром Патау у новорожденных и мертворожденных встречается с частотой 1 на 5149 рождений. Характерны выраженная общая гипоплазия, аномалии черепа и лица: низкий скошенный лоб, узкие глазные щели, запавшее переносье, широкое основание носа, гипотелоризм, «дефекты скальпа», низко расположенные деформированные ушные раковины, типичные расщелины верхней губы и неба. Отмечаются полидактилия и флексорное положение кистей, микрофтальмия, колобома и помутнение роговицы. Со стороны головного мозга отмечаются микроцефалия, аринэнцефалия (отсутствие обонятельного мозга), аплазия или гипоплазия червя мозжечка и др. Отмечаются также врожденные пороки сердца, органов пищеварения, мочевой системы и др. Дети нежизнеспособны.