- •2.1. Основные звенья зубочелюстно-лицевой системы и их функция

- •2.2. Движения нижней челюсти

- •2.3. Окклюзионная поверхность

- •2.4. Факторы, определяющие рельеф окклюзионной поверхности («факторы окклюзии»)

- •3.1.1. Опрос, осмотр

- •3.1.3. Исследование суставного шума

- •3.1.4. Оценка окклюзии, прикуса, выявление и характеристика суперконтактов

- •3.1.5. Пробы на сжатие и скрип зубов

- •3.1.6. Функциональные пробы

- •3.1.7. Индекс дисфункции

- •3.1.8. Анализ моделей челюстей

- •3.1.9. Артикуляторы

- •3.1.10. Индикатор положения нижней челюсти

- •3.2. Рентгенологические методы исследования

- •3.2.1. Томография височно-нижнечелюстного сустава

- •3.2.2. Компьютерная томография

- •3.2.3. Телерентгенография

- •3.3. Магнитно-резонансная томография

- •3.4. Графические методы исследования

- •3.4.1. Внутриротовая регистрация движений нижней челюсти

- •3.4.2. Внеротовая регистрация движений нижней челюсти (аксиография)

- •12 10 8

- •3.5. Радионуклидное (дополнительное) исследование

- •5.1. Мышечно-суставная дисфункция

- •5.2. Графические методы регистрации движений нижней челюсти

- •5.3. Оральные парафункции

- •5.3.1. Влияние парафункции

- •5.4. Артрит

- •5.5. Артроз

- •5.6. Анкилозы

- •5.7. Аномалии височно-нижнечелюстного сустава

- •5.8. Спонтанный лизис суставных головок

- •5.9. Новообразования

- •8.1. Центральное соотношение челюстей и шарнирная ось суставных головок

- •8.2. Центральное соотношение челюстей, центральная и «привычная» окклюзии

- •8.3. Центральное соотношение челюстей и височно-нижнечелюстной сустав

- •8.4. Методы определения центрального соотношения челюстей

- •8.5. Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей

- •9.1. Виды лечебно-диагностических аппаратов

- •9.2. Методы изготовления

- •9.3. Осложнения при применении накусочных пластинок и окклюзионных шин

- •10.1. Методы выявления суперконтактов и используемые материалы

- •10.2. Методы и основные правила избирательного сошлифовывания зубов

- •10.2.1. Избирательное сошлифовывание центрических суперконтактов

- •10.2.2. Избирательное сошлифовывание эксцентрических суперконтактов

- •10.2.3. Избирательное

- •10.2.4. Избирательное

- •10.2.5. Возможные ошибки

- •12.1. Восстановление передних зубов несъемными протезами с учетом регистрации резцовых путей

- •III I I If!

- •12.2. Диагностическое восковое моделирование

- •12.3. Восстановление «резцового и клыкового ведения» — функциональная, эстетическая и фонетическая проблемы

- •12.4. Препарирование зубов с сохранением центрального соотношения челюстей

- •12.5. Гнатологические основы моделирования окклюзионной поверхности

- •12.5.1. Методы моделирования окклюзионной поверхности

- •12.5.2. Моделирование окклюзионной поверхности с учетом окклюзионных движений нижней челюсти

- •12.5.3. Инструменты и материалы

- •12.5.4. Разметка и подготовка моделей

- •12.5.5. Последовательность моделирования элементов окклюзионной поверхности

- •12.6. Восстановление окклюзии съемными протезами при полном отсутствии зубов на одной или обеих челюстях

12.5.4. Разметка и подготовка моделей

Основой реконструкции окклюзионной поверхности является определение места расположения бугорков. Для этого производят разметку модели.

267

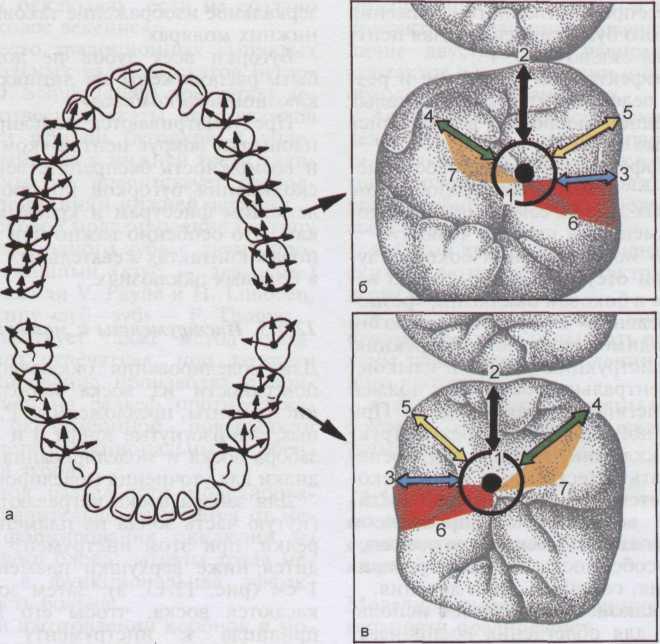

а — «окклюзионные компасы» на зубах верхней и нижней челюстей; б — верхний левый первый моляр; в — нижний левый первый моляр: 1 — черной точкой в центре круга обозначен центр «окклюзионного компаса», 2 — черной стрелкой — путь переднего движения нижней челюсти, 3 — голубой стрелкой — путь рабочего движения (латеротрузия), 4 — зеленой стрелкой — путь движения бугорка зуба противолежащего зуба балансирующей стороны (медиотрузия), 5 — желтой стрелкой — путь переднебокового движения, 6 — красная зона около голубой стрелки — зона возможного смещения из положения центрального соотношения при движении нижней челюсти на стороне латеротрузии (голубая стрелка); 7 — оранжевая зона около зеленой стрелки — начальное боковое движение на стороне медиотрузии.

В месте расположения бугорков устанавливают восковые конусы — основы будущих бугорков.

Для определения места расположения конусов используют анатомическую форму интактных соседних зубов (рис. 12.15). Если соседние зубы отсутствуют или разрушены, место расположения конусов бугорков определяют с помощью «окклюзионного компаса». Для это-

го проводят срединно-сагиттальную линию на моделях верхней (по шву твердого неба) и нижней челюстей, сложив их в положении центральной окклюзии. Параллельно срединной линии проводят линию, обозначающую направление переднего движения нижней челюсти через центр окклюзионной поверхности. Эта линия черного цвета. Перпендикулярно к линии переднего

268

а — нагрев зонда на пламени горелки; б — прикосновение нагретого зонда к моделировочному воску; в — повторное нагревание изогнутой части зонда (капля расплавленного воска стекает на кончик зонда); г — каплю воска наносят на подготовленное и размеченное место на зубе.

Красные точки — вершины конусов бугорков; голубые зоны — треугольные валики; желтые полоски — краевые валики вокруг окклюзионной поверхности; желтые зоны — краевые ямки; зеленые зоны — наружные, мезиальные и дистальные скаты бугорков, а — верхние левые боковые зубы; б — нижние левые боковые зубы.

269

Рис. 12.15. Установка конусов опорных небных бугорков верхних (а) и опорных щечных бугорков нижних (б) боковых зубов слева [Lang N. et al., 1996].

ный — кзади, переднещечный — кпереди от синей линии. Затем проверяют контакты бугорков зубов в артикуляторе. После обжига фарфоровой массы остается достаточно места для нанесения прозрачной массы.

После моделировки бугорков создают остальные элементы окклюзионной поверхности (рис. 12.16, в).

При учебном моделировании на моделях челюстей с интактными зубными рядами после установки моделей в артикулятор и их разметки срезают окклюзионную поверхность. Расстояние между срезанной окклюзионной поверхностью и противолежащими интактными зубами должно быть равномерным и не менее 2,5 мм. Если срезают зубы с моделей обеих челюстей и планируют на них встречные коронки, то это расстояние должно быть не менее 4 мм.

движения нижней челюсти проходят пути боковых движений зубов рабочей стороны, отмечаемые синей линией. Зеленой линией отмечают путь каждого опорного бугорка на балансирующей стороне (рис. 12.16, а, б). Конусы бугорков, которые будут устанавливаться, не должны располагаться на отмеченных линиях.

При нанесении керамики на металлический каркас культя зуба перекрывается, поэтому линии «ок-клюзионного компаса» целесообразно перенести (продолжить) на гипсовую модель у шеек зубов.

После нанесения слоя дентина, опакера и их обжига формируют дентиновой массой основные бугорки так, чтобы они располагались кпереди и кзади от отмеченных линий. Например, при моделировании окклюзионной поверхности первого левого верхнего моляра передненебный бугорок моделируют кзади от зеленой линии, заднещеч-