- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

28.1. Фазовая и групповая скорости света

Рассмотрим

плоскую монохроматическую волну![]() где k = 2/

— волновое число.

где k = 2/

— волновое число.

Зафиксируем некоторое значение фазы волны:

-

(28.1)

Скорость,

с которой перемещается в пространстве

данное значение фазы, называется фазовой

скоростью. Поскольку

![]() ,

то из выражения (28.1) следует, что

,

то из выражения (28.1) следует, что

![]()

т.е. фазовая скорость

-

(28.2)

В реальных условиях под монохроматической волной понимается совокупность волн с частотами, заключенными в более или менее узком интервале шириной . Суперпозиция таких волн, мало отличающихся друг от друга по частоте, называется группой волн. В результате наложения волн с близкими частотами возникают биения (см. § 21.8). Точка, в которой амплитуда (а значит, и интенсивность) группы волн имеет максимум, называется центром группы волн. Центр группы волн перемещается со скоростью, которая называется — групповой.

Рассмотрим для простоты группу волн, состоящую из двух монохроматических волн с близкими частотами и :

Результирующая волна E=E1+E2 описывается уравнением

-

.

.

Первый множитель, стоящий в квадратных скобках, изменяется гораздо медленнее, чем второй, поэтому его можно рассматривать как амплитуду. Максимальное значение амплитуды достигается, если

Отсюда для групповой скорости получаем

или

-

(28.3)

Найдем связь между групповой и фазовой скоростью. Так как =2, то

-

(28.4)

Далее

имеем

![]() ,

а так как

,

а так как

![]() ,

где n

— показатель преломления, то

,

где n

— показатель преломления, то

откуда

-

(28.5)

Подставляя (28.4) и (28.5) в (28.3), окончательно получаем:

-

(28.6)

Из (28.6) видно, что групповая и фазовая скорости совпадают лишь в том случае, когда dn/d, т.е. показатель преломления n не зависит от частоты световой волны. В общем случае uv, поскольку n=n().

Круг явлений, в которых наблюдается зависимость показателя преломления n от частоты , называется дисперсией.

28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

Используя

выражение (24.13), устанавливаем связь

между показателем преломления среды

![]() и диэлектрической

проницаемостью:

и диэлектрической

проницаемостью:

![]()

Поскольку æ (см. формулу (12.16)), где æ — диэлектрическая восприимчивость вещества, то

-

(28.7)

Таким образом, для нахождения функции n=n().необходимо найти зависимость æ от частоты

Так как световые волны обладают очень высокой частотой ( 1015Гц), то их действие на атомы вещества сводится к смещению электронов в электрическом поле световой волны и появлению деформационной поляризации.

Рассмотрим простейший случай, когда атом имеет лишь один электрон. Под действием световой волны

-

(28.8)

электрон совершает вынужденные колебания, уравнение которых (см. § 21.12):

где амплитудное значение силы, действующей на электрон се стороны электрической составляющей световой волны,

-

(28.9)

m —масса электрона.

Электрон смещается от положения равновесия на величину x в результате чего атом приобретает наведенный дипольный момент pe=ex. Пусть no — число атомов в единице объема вещества. Тогда поляризованность

-

(28.10)

Однако поляризованность связана с напряженностью электрического поля соотношением (12.10). Сравнивая (28.10) и (12.10), находим диэлектрическую восприимчивость

Подставим в это выражение величину смещения x из (21.48) и значение E из (28.8). После сокращения на eit получим

-

(28.11)

где A— амплитуда; — начальная фаза вынужденных колебаний электрона.

Используя формулу Эйлера (cм. Математическую справку), найдем действительную часть выражения (28.11):

Таким образом,

-

(28.12)

Воспользовавшись известным тригонометрическим тождеством

и учтя (21.51), получим

-

(28.13)

Подставляя (28.13) и (21.50) в (28.12) и учитывая (28.9), получаем

-

(28.14)

Если затухание отсутствует (= 0), то

-

(28.15)

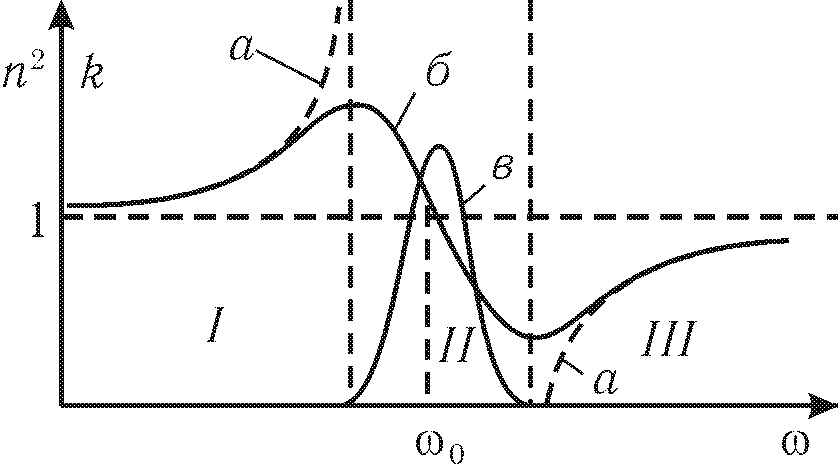

Из выражения (28.15) видно, что в области частот o при o n2, а в области частот o при o n2 – (рис.28.1,а).

Рис. 28.1