- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

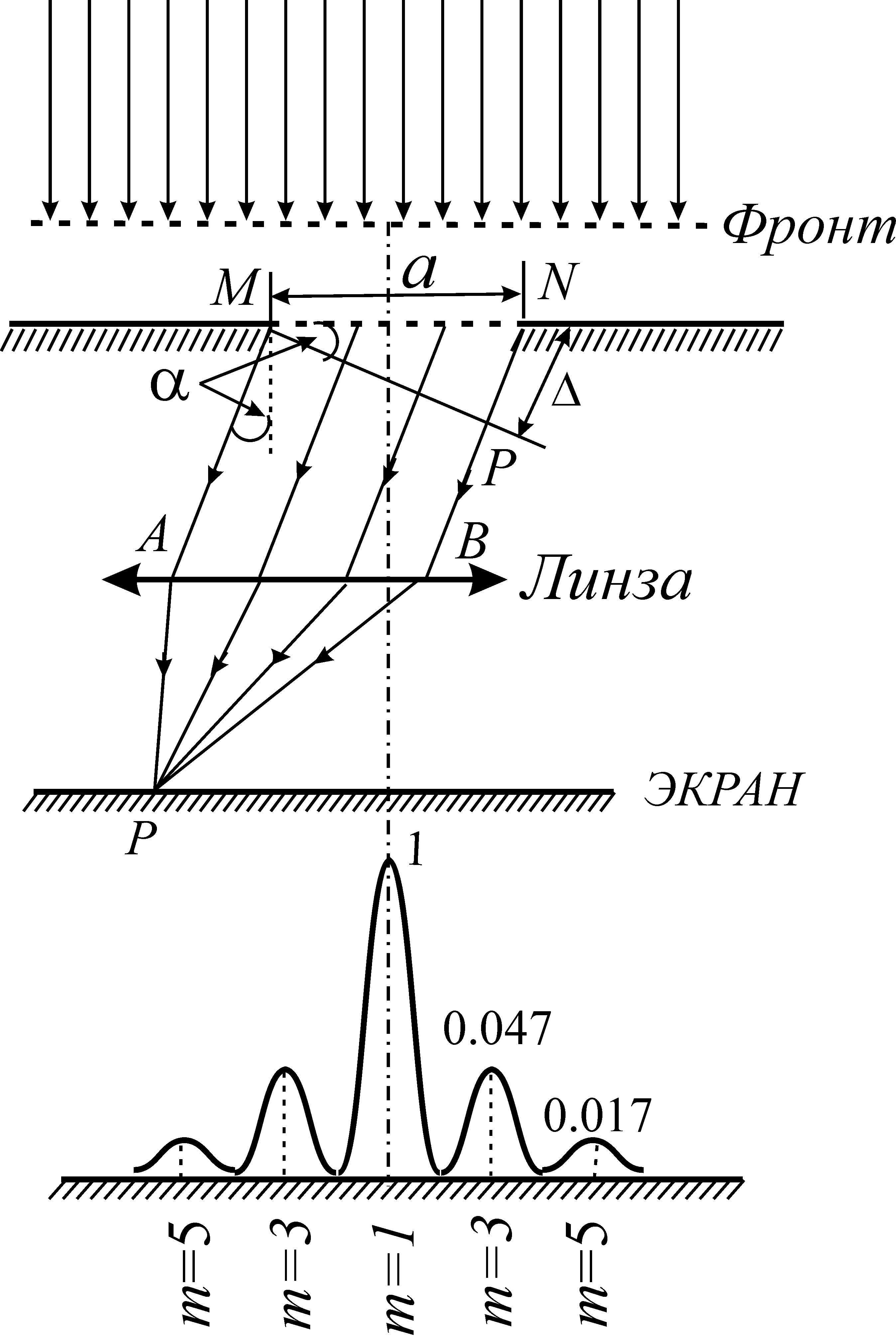

Этот вид дифракции наблюдается в параллельных лучах. На пути этого пучка поставим экран с узкой бесконечно длинной щелью (в реальных условиях необходимо, чтобы ширина щели была значительно меньше ее длины). Лучи, прошедшие сквозь щель, собираются линзой. Дифракционная картина наблюдается на экране , помещенном в фокальной плоскости линзы (рис. 26.6).

Оптическая разность хода = NP между крайними лучами MA и NB, отклонившимися на угол , составляет

|

(26.8) |

где a — длина щели.

Разобьем

щель MN

на зоны Френеля в виде узких полосок,

параллельных ребру щели, так чтобы

разность хода от краев этих зон отличалась

на /2.

Число таких зон будет равняться

![]() .

Как и в предыдущем случае (§ 26.2),

результирующая амплитуда колебаний в

точке Q

определяется знакопеременной

суммой:

.

Как и в предыдущем случае (§ 26.2),

результирующая амплитуда колебаний в

точке Q

определяется знакопеременной

суммой:

-

Ep = E1 – E2 + E3 – … En.

(26.10)

В данном случае все зоны Френеля равны по площади и наклонены под одним и тем же углом в направлении наблюдения, поэтому

E1 = E2 = … = En = E.

Результат суммирования в (26.10) зависит от того, четное или нечетное число зон Френеля укладывается на ширине щели (число таких зон зависит от угла наблюдения ).

Пусть на ширине щели укладывается четное число зон, т.е.

Рис. 26.6

![]() (26.11)

(26.11)

Легко видеть, что в этом случае сумма

Ep = E – E + E – … – E = 0.

Следовательно, если оптическая разность хода между крайними лучами равна четному числу полуволн (или, что то же, на ширине щели укладывается четное число зон Френеля), то в данном направлении наблюдается дифракционный минимум. Зоны в этом случае попарно гасят друг друга.

И наоборот, если на ширине щели укладывается нечетное число зон, т.е.

-

,

,(26.12)

то

Ep = E – E + E – … + E = E.

Следовательно, если оптическая разность хода между крайними лучами равна нечетному числу полуволн (или, что то же, на ширине щели укладывается нечетное число зон Френеля), то в данном направлении наблюдается дифракционный максимум. В этом случае одна из зон остается нескомпенсированной.

Расчеты показывают, что интенсивности центрального и последующих максимумов относятся как 1:0,047:0,017:..., т.е. основная часть световой энергии сосредоточена в центральном максимуме (см. рис. 26.6).

26.4. Дифракционная решетка

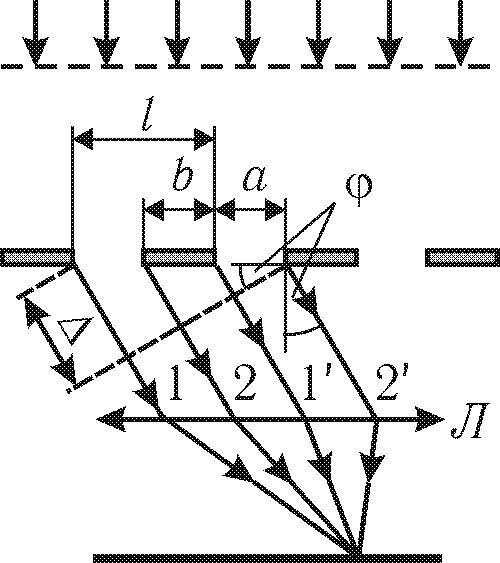

Рис. 26.7

Для устранения этих недостатков применяют дифракционную решетку, т.е. совокупность параллельных щелей толщины a, разделенных одинаковыми по ширине b непрозрачными промежутками. Величина a+b=l называется периодом дифракционной решетки.

Рассмотрим вначале дифракционную решетку, состоящую из двух щелей (рис. 26.7). Лучи 1-1' и 2-2' называются соответственными. Разность хода между двумя соответственными лучами

-

,

,(26.12)

Очевидно, что условие минимума для одной щели сохраняется и для дифракционной решетки:

-

.

.(26.13)

Применительно к дифракционной решетке условие (26.13) — это условие возникновения главных минимумов. В результате интерференции соответственных лучей, кроме того, возникают дополнительные минимумы. При этом

-

,

,(26.14)

т.е. разность хода между соответственными лучами равна нечетному числу длин полуволн.

Между дополнительными минимумами располагаются так называемые главные максимумы. Их можно наблюдать в тех направлениях, где действие одной щели усиливает действие другой. Точнее, главные максимумы наблюдаются в том случае, когда оптическая разность хода между соответственными лучами равна четному числу длин полуволн:

![]() ,

или

,

или

-

.

.(26.15)

Таким образом, полная дифракционная картина от двух щелей описывается следующими соотношениями:

главные минимумы — a sin = m; дополнительные минимумы — ;

главные максимумы — l sin = m.

В случае, если дифракционная решетка состоит из N щелей, условия для главных минимумов и главных максимумов сохраняются, а условие для дополнительных минимумов обобщается:

-

.

.(26.16)

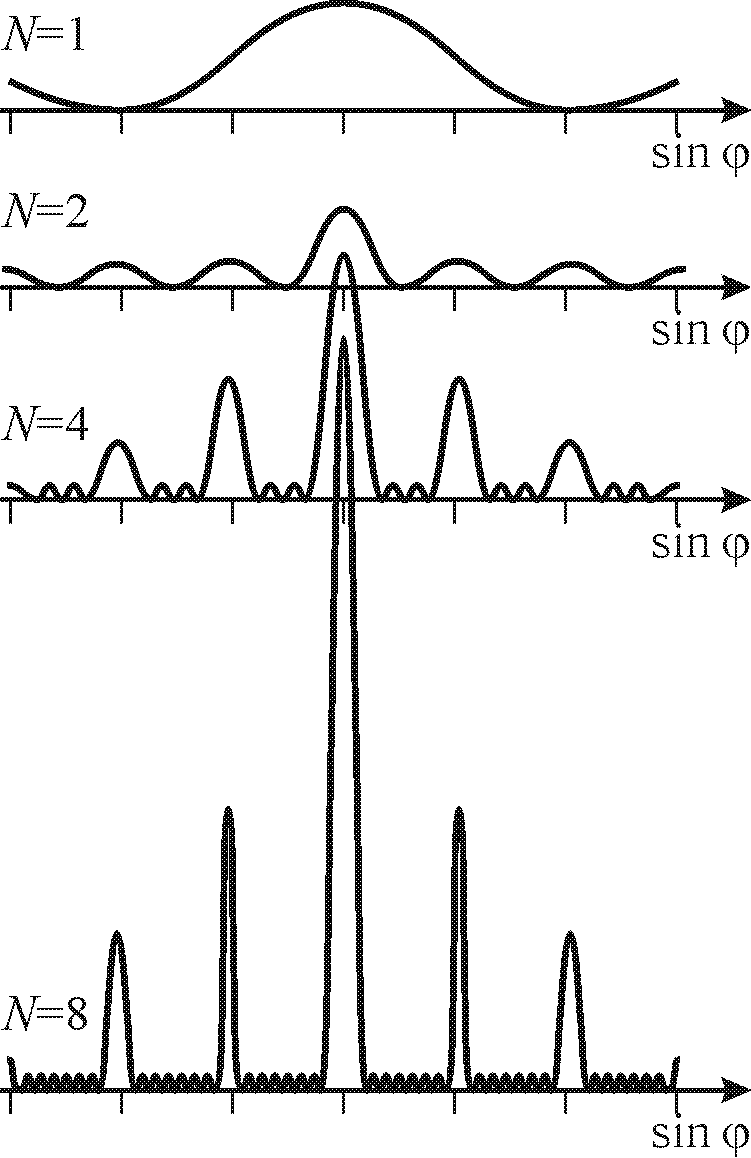

Рис. 26.8

Следовательно, в случае N щелей между двумя главными максимумами располагаются N-1 дополнительных минимумов, разделенных вторичными максимумами, создающими весьма слабый фон (рис. 26.8). С ростом числа щелей N возрастает интенсивность света, прошедшего через решетку. При этом число минимумов между главными максимумами возрастает и, следовательно, главные максимумы будут более интенсивными и более острыми (см. рис. 26.8, где показана дифракционная картина на одной, двух, четырех и восьми щелях).

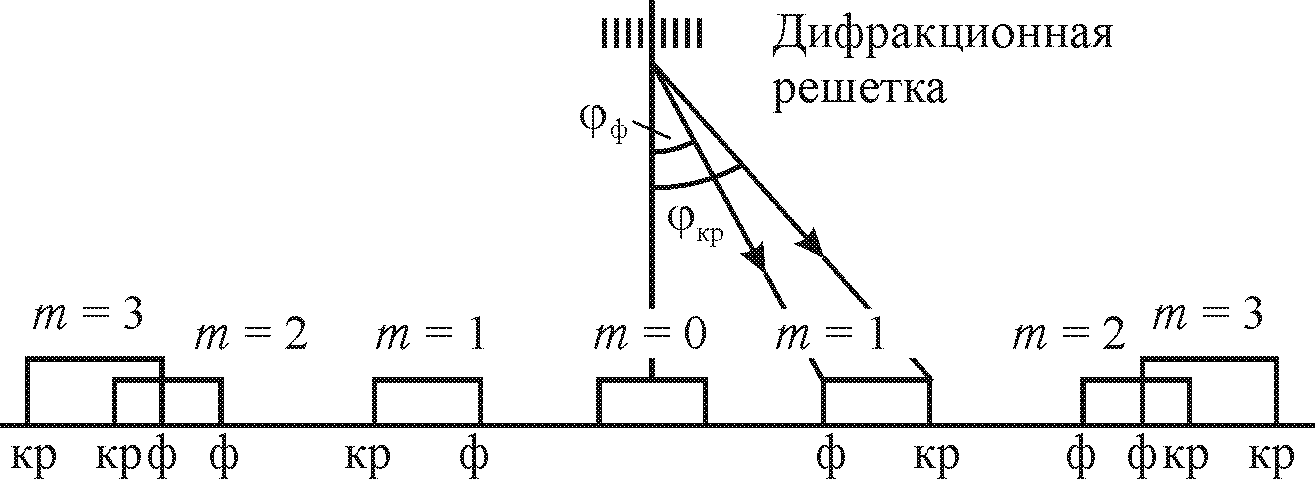

Рис. 26.9

Положение главных максимумов зависит от длины волны (см. формулу (26.15)). Поэтому, если на дифракционную решетку падает белый свет, то она разлагает его в спектр. При этом, чем больше длина волны , тем на больший угол происходит отклонение (рис. 26.9). При m=1 получаем спектр первого порядка, при m=2 — спектр второго порядка и т.д. Спектры второго и третьего порядка могут частично перекрываться. Чем больше порядок спектра, тем меньше его интенсивность. На практике обычно используют спектры первого и второго порядков.

Таким образом, дифракционная решетка является спектральным прибором и служит для определения спектрального состава света.

В заключение рассмотрим одну из важнейших характеристик дифракционной решетки — ее разрешающую способность.

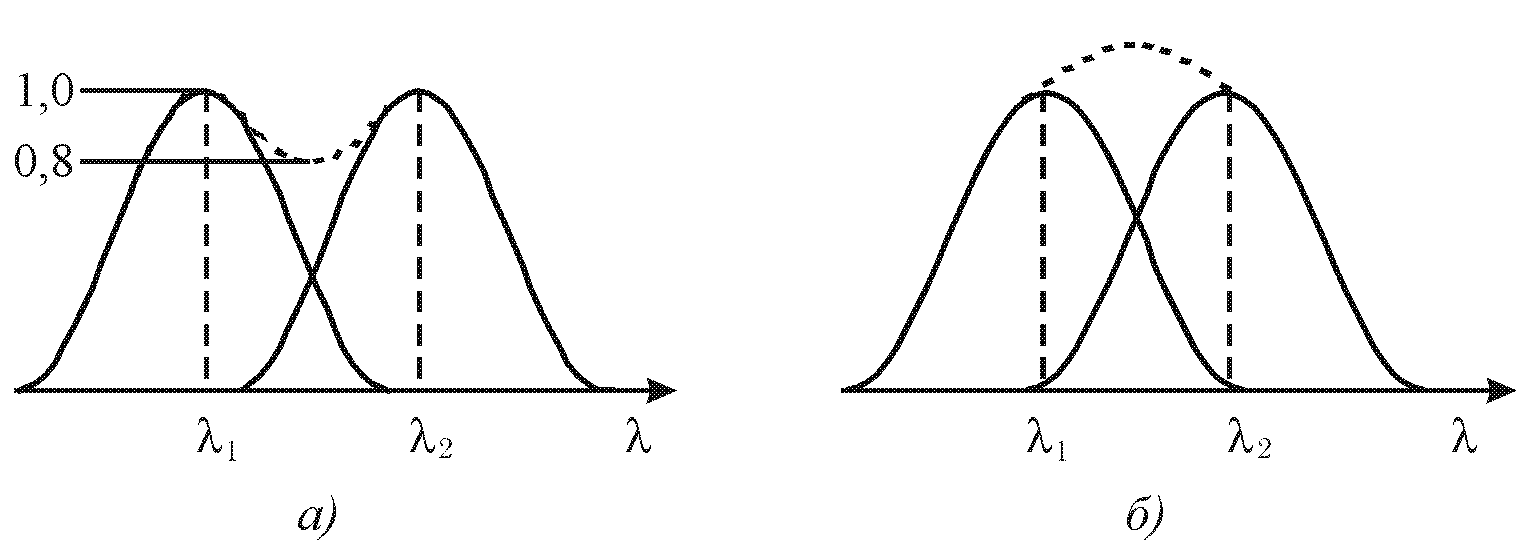

Разрешающей способностью спектрального прибора называют безразмерную величину

![]() ,

,

где

![]() — абсолютное значение минимальной

разности длин волн двух соседних

спектральных линий, при которой эти

линии регистрируются раздельно. Согласно

критерию Релея, раздельная регистрация

двух спектральных линий возможна, если

интенсивность провала составляет 80 %

интенсивности в максимуме (рис. 26.10, а).

Если критерий Реллея не выполняется,

то раздельное наблюдение линий невозможно

(рис. 26.10, б).

— абсолютное значение минимальной

разности длин волн двух соседних

спектральных линий, при которой эти

линии регистрируются раздельно. Согласно

критерию Релея, раздельная регистрация

двух спектральных линий возможна, если

интенсивность провала составляет 80 %

интенсивности в максимуме (рис. 26.10, а).

Если критерий Реллея не выполняется,

то раздельное наблюдение линий невозможно

(рис. 26.10, б).

Рис. 26.10

Можно показать, что для дифракционной решетки R=mN, т.е. разрешающая способность дифракционной решетки пропорциональна порядку спектра m и числу щелей N. Для современных решеток R ~ 2·105.

Лекція 35.