- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

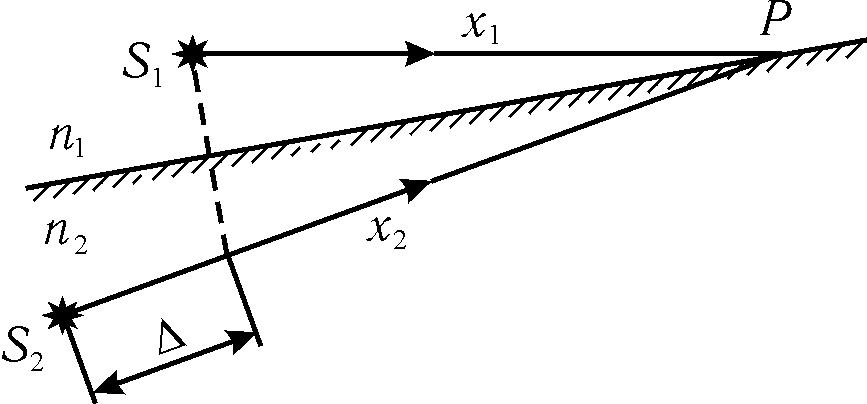

25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

Выясним условия возникновения интерференционных максимумов или минимумов при интерференции волн от двух когерентных источников S1 и S2. В общем случае эти источники могут находиться в различных средах с показателями преломления n1 и n2. При этом оптические когерентные источники излучают световые волны с одинаковой частотой , но различными длинами волн:

![]() ,

,

где

![]() — длина световой волны в вакууме.

— длина световой волны в вакууме.

В точке P (рис. 25.2) накладываются две волны, уравнения которых

-

,

,(25.1)

,

,(25.2)

где

x1

и x2

— расстояния от источников до

рассматриваемой точки P,

а вектора

![]() и

и

![]() направлены одинаково (например,

перпендикулярно к плоскости чертежа).

направлены одинаково (например,

перпендикулярно к плоскости чертежа).

Рис. 25.2

Разность фаз складываемых колебаний на основании (25.1) и (25.2) составляет

![]() Выразив

длины волн

и 2 через длину

волны в вакууме, можно записать

Выразив

длины волн

и 2 через длину

волны в вакууме, можно записать

![]() .

.

Разность = n2x2 – n1x1 называется оптической разностью хода. Таким образом, разность фаз

-

.

.(25.3)

Подставив (25.3) в (21.24), найдем значение результирующей амплитуды колебаний в точке P

-

,

,(25.4)

Рассмотрим частные случаи.

1. Оптическая разность хода равна целому числу полуволн:

-

(25.5)

;

; ;

; .

.(25.6)

Из (25.6) видно, что в этом случае результирующая амплитуда колебаний равна сумме амплитуд, т.е. происходит взаимное усиление колебаний и интенсивности. Таким образом, условие (25.5) есть условие возникновения интерференционного максимума.

2. Оптическая разность хода равна нечетному числу полуволн:

-

(25.7)

;

; ;

; .

.(25.8)

Из (25.8) видно, что результирующая амплитуда колебаний равна разности амплитуд, т.е. происходит взаимное ослабление амплитуд колебаний. В случае, если E01 = E02, происходит полное гашение, т.е. Ep = 0. Таким образом, условие (25.7) есть условие возникновения интерференционного минимума.

25.3. Интерференция в тонких пленках

Рис. 25.3

Пусть на поверхность расположенной в воздухе тонкой прозрачной пленки толщиной h и с показателем преломления n падает световой луч (рис. 25.3). В точке A световой луч частично отражается (луч 1') и частично преломляется. Преломленный луч отражается в точке B и возвращается обратно — луч 2'. Лучи 1' и 2' когерентны, так как они образовались в результате разделения одного и того же падающего луча. Оптическая разность хода между ними

-

.

.(25.9)

Необходимость учета дополнительного слагаемого /2 связана с тем, что условия отражения световых лучей в точках A и B различны. В точке A отражение происходит от оптически более плотной среды; при этом фаза световой волны изменяется на , что эквивалентно разности хода /2. В точке B световая волна отражается от оптически менее плотной среды и ее фаза при этом не изменяется.

Из рис. 25.3 видно, что

Подставив эти выражения в (25.9) и заменив с помощью закона преломления (24.16) угол преломления на угол падения , после несложных преобразований получим

-

.

.(25.10)

Из (25.10) видно, что оптическая разность хода зависит от трех параметров: толщины пленки h, угла падения и длины волны , т.е. = f(h, , ). Для анализа результата интерференции рассмотрим частные случаи, когда одни из параметров — переменный, а остальные фиксированы.

1. Пусть h=const, =const, const, т.е. на пленку постоянной толщины под одним и тем же углом падает белый свет. Тогда, в зависимости от длины волны, будет выполняться либо условие максимума (25.5), либо условие минимума (25.7). Вследствие этого пленка в отраженном свете будет окрашенной — будут видны те цвета (изохромы), которым соответствуют длины волн, удовлетворяющие условию максимума. Дополнительные цвета будет видны в проходящем свете: этим цветам соответствуют длины волн, которые удовлетворяют условию минимума в отраженном свете и условию максимума в проходящем свете.

Рис. 25.4

3. Пусть hconst, =const, =const, т.е. на пленку переменной толщины под одним и тем же углом падает монохроматический свет. На пленке будут видны темные и светлые полосы, каждая из которых проходит по таким ее местам, где толщина одна и та же (линии равной толщины). Разным линиям соответствуют различные, но постоянные толщины. Если, например, взять проволочный каркас с мыльной пленкой и поставить его вертикально, то за счет стекания жидкости она приобретет форму клина и на ней будут видны горизонтальные светлые и темные полосы.

Явление интерференции света в тонких пленках лежит в основе просветления оптики. Современные оптические приборы (объективы фотоаппаратов, бинокли, секстанты, перископы и т.д.) содержат большое число оптических элементов (линз, призм и т.п.). Прохождение света через каждый из таких элементов сопровождается частичным отражением, что может привести к существенной (до 40 %) потере интенсивности. Для уменьшения потерь на отражение на поверхность оптических элементов наносят тонкую пленку вещества, подбирая ее толщину так, чтобы разность хода отраженных лучей удовлетворяла условию минимума. Кроме того, как показывают теоретические расчеты, для полного гашения отраженных лучей необходимо подобрать пленку с показателем преломления, равным корню квадратному из показателя преломления стекла. При выполнении этих условий отражение прекращается, что существенно увеличивает светосилу оптических приборов.