- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

Падение напряжения на омическом сопротивлении определяется выражением

-

.

.(21.61)

Как видно из (21.61) и (21.60), колебания напряжения на омическом сопротивлении происходят в одной фазе с током, а его амплитуда

![]() .

.

21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

Напряжение на индуктивности определяется выражением

-

,

,(21.62)

где Esi — ЭДС самоиндукции. Так как

![]() ,

,

то выражение (21.62) принимает вид

-

.

.(21.63)

Использовав

формулу Эйлера, представим мнимую

единицу в виде

![]() .

Тогда формулу (21.63) можно записать так:

.

Тогда формулу (21.63) можно записать так:

-

.

.(21.64)

Из сопоставления (21.60) и (21.64) видно, что колебания напряжения на индуктивности опережают на /2 колебания тока.

Амплитуда напряжения на индуктивности

![]() .

.

Величина L называется индуктивным сопротивлением.

21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

Заряд на обкладках конденсатора меняется по закону

![]() .

.

Поскольку нас интересует лишь изменение тока на конденсаторе, то значение константы можно взять равным нулю. Тогда с учетом (21.60) заряд

![]() ,

,

а падение напряжения на конденсаторе

-

.

.(21.65)

По

формуле Эйлера

![]() ,

поэтому

,

поэтому

-

.

.(21.66)

т.е. колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе на /2 от колебаний тока.

Амплитуда напряжения на конденсаторе

![]() ,

,

где

величина

![]() называется емкостным сопротивлением.

называется емкостным сопротивлением.

Рассмотрим теперь последовательное соединение омического сопротивления, индуктивности и емкости (рис. 21.18). По второму правилу Кирхгофа амплитуда внешней ЭДС должна равняться сумме комплексных амплитуд на отдельных элементах цепи

![]()

или

-

.

.(21.67)

Найдем теперь модуль комплексной амплитуды:

![]() ,

,

откуда

-

.

.(21.68)

Выражение (21.68) называется законом Ома для последовательной цепи переменного тока.

В

выражении (21.67) величина

![]() называется полным сопротивлением или

импедансом и состоит из активного R

и реактивного —

называется полным сопротивлением или

импедансом и состоит из активного R

и реактивного —

![]() сопротивлений. Поскольку аргумент

комплексного числа a+bi

находится по формуле

сопротивлений. Поскольку аргумент

комплексного числа a+bi

находится по формуле

![]() (см. Математическое

введение), то из (21.67) видно, что сдвиг по

фазе между током и напряжением в цепи

переменного тока определяется отношением

реактивного и активного (омического)

сопротивлений:

(см. Математическое

введение), то из (21.67) видно, что сдвиг по

фазе между током и напряжением в цепи

переменного тока определяется отношением

реактивного и активного (омического)

сопротивлений:

-

.

.(21.69)

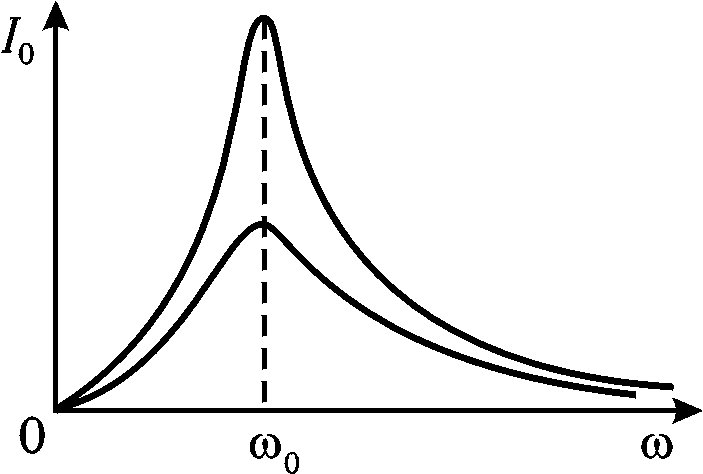

Рассмотрим зависимость силы тока в последовательной RLC-цепи от частоты внешней ЭДС. Из формулы (21.68) видно, что при сила тока I0=0, а при ® ¥ I0 ® 0 , следовательно, при некотором промежуточном значении часты сила тока I0 будет максимальной. Легко показать, что амплитудное значение силы тока достигает максимума, если частота ЭДС совпадает с частотой собственных колебаний идеального колебательного контура

![]() .

.

Рис. 21.19

![]() .

.

Явление

возрастания амплитудного значения силы

тока при

![]() называется резонансом напряжений. Это

явление используется в фильтрах, которые

позволяют из набора ЭДС различных частот

выделить ту из них, частота которой

равна (или близка) к резонансной. Такими

фильтрами являются входные контуры

радиоприемников, которые изменением

емкости могут настраиваться на заданное

значение частоты (длины волны).

называется резонансом напряжений. Это

явление используется в фильтрах, которые

позволяют из набора ЭДС различных частот

выделить ту из них, частота которой

равна (или близка) к резонансной. Такими

фильтрами являются входные контуры

радиоприемников, которые изменением

емкости могут настраиваться на заданное

значение частоты (длины волны).

Рис. 21.20

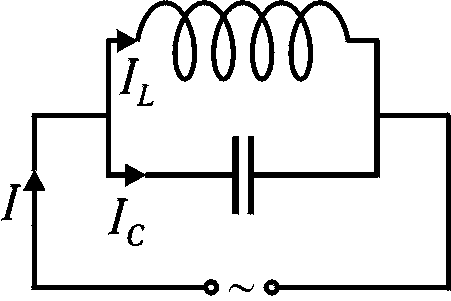

Рассмотрим теперь явления, происходящие в цепи, где индуктивность и емкость включены параллельно друг другу (рис. 21.20).

По

первому правилу Кирхгофа![]() ,

,

где I — сила тока в проводящих проводах.

Рис. 21.21

![]() ток в подводящих проводах резко убывает.

Равенство модулей IL

и IC

наблюдается в том случае, если

ток в подводящих проводах резко убывает.

Равенство модулей IL

и IC

наблюдается в том случае, если

![]() .

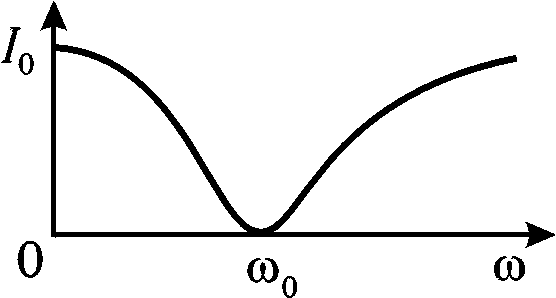

Зависимость амплитуды силы тока от

частоты имеет вид, показанный на

рис. 21.21. Явление убывания амплитуды

силы тока в параллельной CL-цепи

при

.

Зависимость амплитуды силы тока от

частоты имеет вид, показанный на

рис. 21.21. Явление убывания амплитуды

силы тока в параллельной CL-цепи

при

![]() называется резонансом токов.

называется резонансом токов.

Резонанс токов позволяет конструировать фильтры, которые избирательно исключают определенные частоты.

Лекція 32.