- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

18.5. Индуктивность тороида

Если в тороиде протекает ток I, то внутри него создается магнитное поле, индукция которого определяется формулой (17.32). Магнитный поток через один виток – BS, а через N витков

![]() ,

,

где S – площадь сечения тороида.

Подставив сюда значение B из (17.32), получим

![]() ,

,

т.е. индуктивность тороида

![]() ,

,

Поскольку N=nl, где l – длина осевой линии тороида, то

-

.

.(18.14)

где V = lS – объем тороида.

Формулу (18.14) можно использовать также для вычисления индуктивности соленоида при условии, что его длина значительно больше диаметра: l>>d.

18.6. Плотность энергии магнитного поля

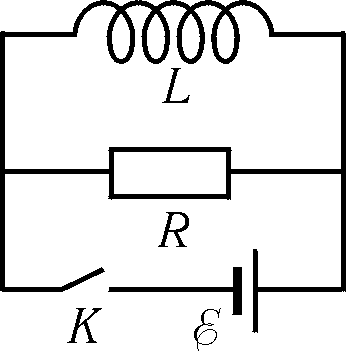

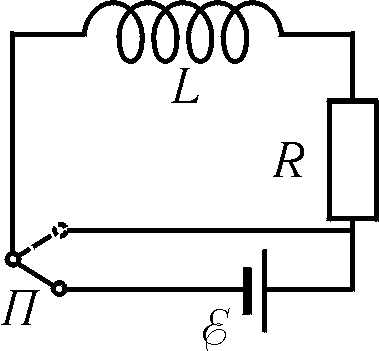

Соединим параллельно с источником тока индуктивность L и сопротивление R (рис. 18.4). При выключении источника в верхней части цепи, содержащей индуктивность и сопротивление, некоторое время будет идти ток, который поддерживается ЭДС самоиндукции. Элементарная работа ЭДС самоиндукции

![]() ,

,

а полная работа

![]() ,

,

Рис. 18.4

-

.

.(18.15)

Выразим энергию (18.15) через характеристики магнитного поля соленоида. Для этого подставим в (18.15) выражение для индуктивности соленоида (18.14) и значение силы тока I из (17.32). Имеем

-

,

,(18.16)

где V — объем соленоида.

Ранее было показано, что магнитное поле соленоида сосредоточено в его объеме. Введем понятие плотности энергии магнитного поля, т.е. энергии, сосредоточенной в единичном объеме поля:

-

[Дж/м3].

[Дж/м3].(18.17)

Из (18.16) и (18.17) следует, что плотность энергии магнитного поля

-

.

.(18.18)

18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

Рис. 18.5

Найдем закономерности изменения тока в такой цепи. Сила тока в некоторый момент времени определяется законом Ома:

-

.

.(18.19)

Разделив переменные I и t, проинтегрируем полученное выражение

-

,

, ,

,(18.20)

где ln C — константа интегрирования.

Выражение (18.20) можно преобразовать к виду

-

.

.(18.21)

В начальный момент времени t=0 I=I0, -I0R=C, поэтому

-

.

.(18.22)

В случае замыкания цепи, I0=0, следовательно,

-

.

.(18.23)

В случае размыкания, = 0, поэтому

-

.

.(18.24)

Рис. 18.6

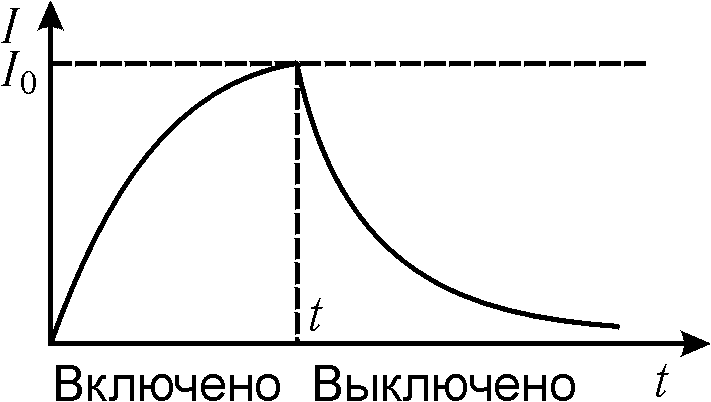

![]() называется постоянной времени

электрической цепи и определяет скорость

возрастания (или убывания) силы тока в

ней. Закономерности изменения силы тока

в R–L

цепи (формулы (18.23) и (18.24)) показаны на

рис. 18.6 (ток был включен в момент t=0

и выключен в момент t.

называется постоянной времени

электрической цепи и определяет скорость

возрастания (или убывания) силы тока в

ней. Закономерности изменения силы тока

в R–L

цепи (формулы (18.23) и (18.24)) показаны на

рис. 18.6 (ток был включен в момент t=0

и выключен в момент t.

Следует отметить. что в цепях, содержащих значительную индуктивность, при размыкании могут возникнуть значительные токи, приводящие к разрушению контактов. Медленное возрастание (или спадание) силы тока в R-L цепи приводит также к искажению формы электрических импульсов, с помощью которых осуществляется регистрация сигналов и цифровая обработка информации. Поэтому при конструировании цифровых преобразователей необходимо, чтобы постоянные времени электрических цепей были значительно меньшими, чем длительность импульсов и временное расстояние между ними.