- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

Рис. 1.1

-

.

.(1.6)

Если заряд расположен в среде с диэлектрической проницаемостью , то

-

.

.(1.7)

1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

Электрическим диполем называется совокупность двух точечных, одинаковых по величине, но противоположных по знаку зарядов, жестко закрепленных на расстоянии l друг от друга (рис. 1.2). Расстояние l называется плечом диполя, а вектор

-

(1.8)

Рис. 1.2

А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

В соответствии с принципом суперпозиции напряженность поля в точке А (рис. 1.3)

Рис. 1.3

![]()

где

![]() и

и

![]() –

напряженность поля, создаваемого

соответственно зарядами

+Q

и

-Q.

Поскольку

векторы

и

направлены в противоположные стороны,

то модуль вектора

будет

–

напряженность поля, создаваемого

соответственно зарядами

+Q

и

-Q.

Поскольку

векторы

и

направлены в противоположные стороны,

то модуль вектора

будет![]()

![]() ,

где

в соответствии с (1.6)

,

где

в соответствии с (1.6)

![]() .

Таким

образом,

.

Таким

образом,

![]() .

.

Выражение

в скобках преобразуем следующим образом.

Из рис. 1.3 видно, что

![]() ,

где

r

– расстояние между точкой А

и центром диполя. Далее имеем

,

где

r

– расстояние между точкой А

и центром диполя. Далее имеем

.

.

Поскольку

r>>l,

то значением

![]() в знаменателе

можно пренебречь, поэтому

в знаменателе

можно пренебречь, поэтому![]() ;

;

![]() .Так

как Ql

есть дипольный момент, то

.Так

как Ql

есть дипольный момент, то

![]()

Б. Напряженность поля на перпендикуляре оси диполя

Рис. 1.4

![]() .Далее

.Далее![]() ,

,![]() ,

,

Следовательно,

![]() ,

где Pl=Ql

– дипольный момент. Таким образом,

,

где Pl=Ql

– дипольный момент. Таким образом,

-

.

.(1.10)

Из сопоставления (1.9) и (1.10) видно, что напряженность поля на оси диполя в 2 раза больше, чем на перпендикуляре к его оси. Отметим также, что напряженность поля диполя убывает как 1/r‑3, т.е. быстрее, чем для точечного заряда, где E1/r‑2.

1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

Силовой

линией электростатического поля

называется линия, касательная к которой

в каждой точке совпадает с направлением

вектора

![]() (рис. 1.5).

(рис. 1.5).

Рис. 1.5

а) силовые линии электростатического поля не пересекаются;

б) силовые линии электростатического поля разомкнуты - они начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных (или уходят в бесконечность).

Введем понятие потока вектора напряженности поля . По определению элементарный поток вектора напряженности через площадку dS

-

(1.11)

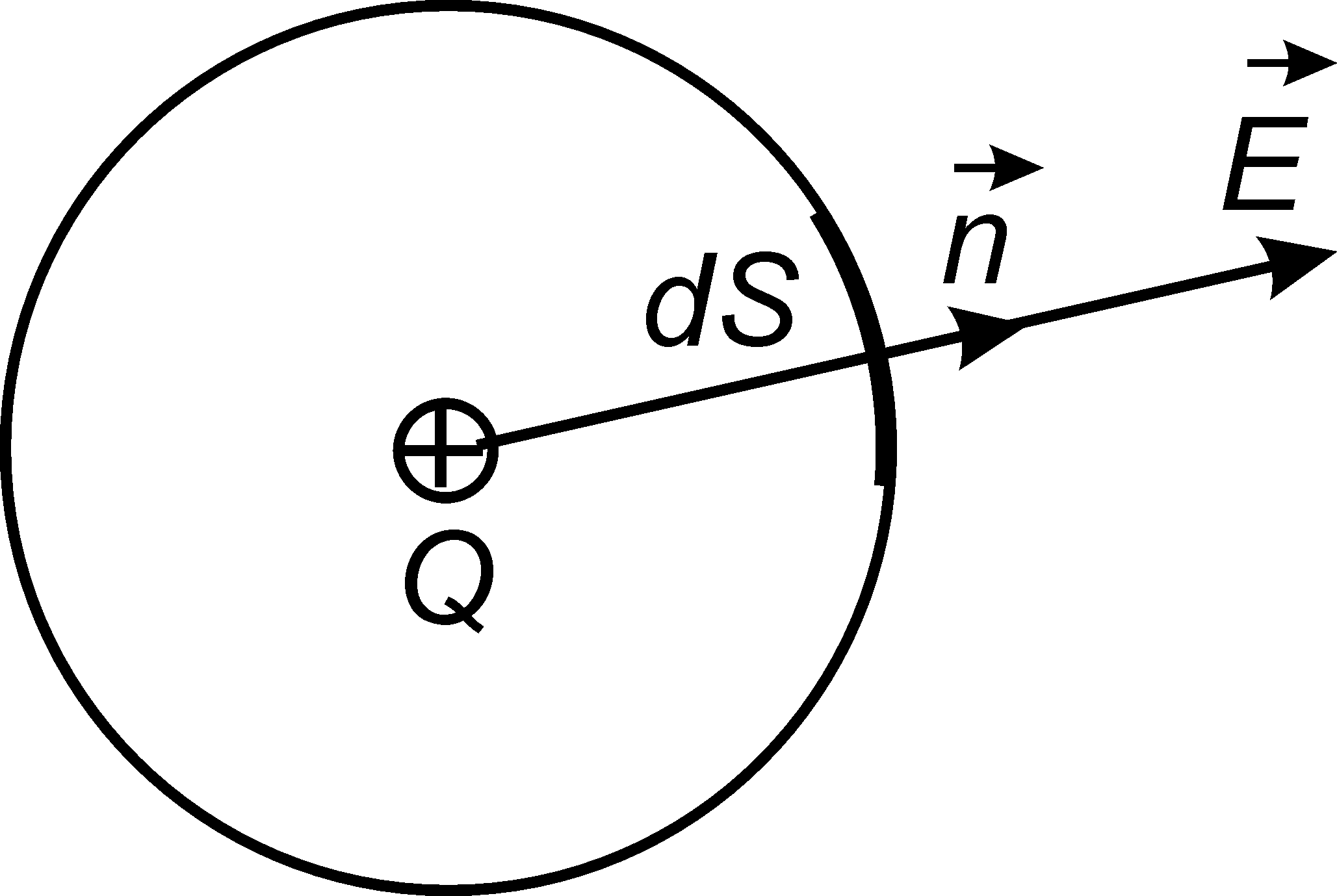

где - угол между вектором и нормалью к площадке (рис. 1.6).

Выражение (1.11) можно представить как скалярное произведение

-

(1.12)

где

![]() – единичный вектор, совпадающий с

нормалью.

– единичный вектор, совпадающий с

нормалью.

Суммарный

поток вектора напряженности через

какую-либо поверхность можно найти

интегрированием (11.12) для всей поверхности

![]() для замкнутой поверхности

для замкнутой поверхности

![]()

Важнейшую роль в электростатике играет теорема Остроградского ‑ Гаусса, которая формулируется следующим образом: поток вектора напряженности через любую замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме зарядов, находящихся внутри этой поверхности:

![]() ,

(1.13)

,

(1.13)

Рис. 1.6

Доказательство.

Рассмотрим простейший случай, когда

замкнутая поверхность представляет

собой сферу, в центре которой находится

точечный заряд +Q

(рис. 1.7).

Выделим на сфере элементарную площадку

dS.

Нормаль к

этой площадке и вектор

совпадают

по направлению, поэтому

![]() .

.

Рис. 1.7

![]() ,

,

Принимая во внимание, что всюду на поверхности сферы E=const, и учитывая выражение (11.6), получим:

Теорема доказана для частного случая, когда внутри сферической поверхности имеется один заряд. Доказательство легко обобщается на случай произвольного числа зарядов и произвольной замкнутой поверхности.

В суммарном потоке, который создают заряды, расположенные за пределами замкнутой поверхности, можно выделить положительную и отрицательную части, которые взаимно компенсируются. Поэтому внешние по отношению к данной замкнутой поверхности заряды в теореме Остроградского – Гаусса не учитываются.

Теорема Остроградского-Гаусса связывает заряды с создаваемыми ими электрическими полями и отражает тот факт, что источником электростатического поля служат неподвижные электрические заряды.

Эта теорема тесно связана с законом Кулона: если справедлив закон Кулона, то справедлива и теорема Остроградского-Гаусса, и наоборот. Если бы в законе Кулона показатель степени хотя бы незначительно отличался от двух, т.е. F1/r2+α, где α – сколь угодно малое число, то теорема Остроградского-Гаусса нарушалась бы. Справедливость теоремы Остроградского-Гаусса проверена на опыте с гораздо большей точностью, чем закон Кулона.