- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

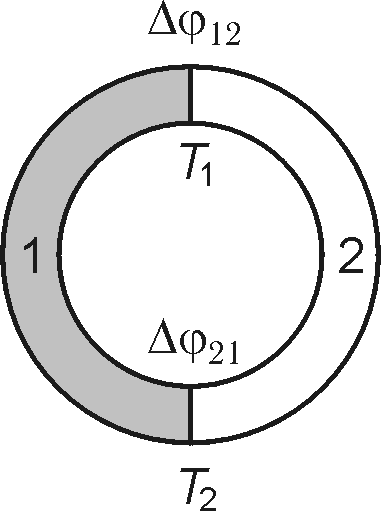

16.3. Эффект Зеебека

В

замкнутой цепи из двух разнородных

металлов на границах их контактов

возникают контактные разности потенциалов,

направленные навстречу друг другу. Если

температуры контактов одинаковы, то

суммарная разность потенциалов ![]() и тока в цепи не будет. Если же контакты

поддерживать при различных температурах

(нагревая или охлаждая один из них), то

в цепи возникнет отличная от нуля ЭДС

(рис. 16.3):

и тока в цепи не будет. Если же контакты

поддерживать при различных температурах

(нагревая или охлаждая один из них), то

в цепи возникнет отличная от нуля ЭДС

(рис. 16.3):

![]() .

.

Последнее выражение с помощью (16.4) можно преобразовать к виду

![]()

или

-

.

.(16.5)

Рис. 16.3

![]() называется термосилой.

называется термосилой.

Таким образом, эффект Зеебека состоит в возникновении ЭДС вследствие различия температур контактов в замкнутой цепи, состоящей их разнородных металлов. Рассмотрим некоторые из важных применений этого эффекта.

1. Измерение температур. Преимущества этого метода измерения температур состоят в электрическом характере сигнала, позволяющем проводить дистанционные измерения температур; возможности измерения температур в диапазоне 102 – 103 К; малости габаритных размеров и безинерционности.

2. Использование термопар для генерирования ЭДС, т.е. для превращения тепловой энергии в электрическую. Такие генераторы используют в некоторых автоматических системах и в медицинской технике.

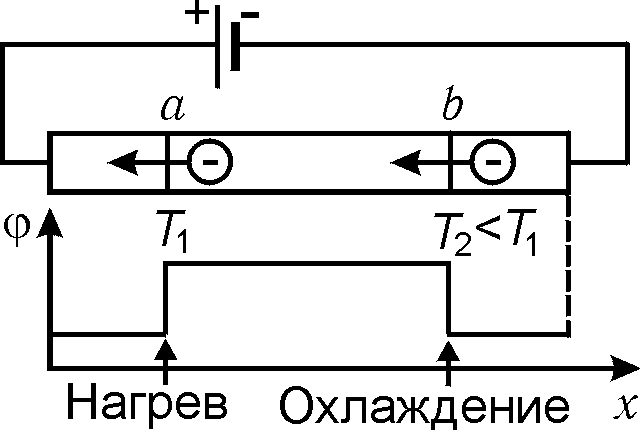

16.4. Эффект Пельтье

Второе термоэлектрическое явление – эффект Пельтье (1834 г.) состоит в том, что при пропускании электрического тока через контакт двух разнородных проводников в нем происходит выделение или поглощение теплоты, добавочной по отношению к джоулевой теплоте. При изменении направления тока нагрев контакта сменяется его охлаждением.

Теплота Пельтье QП, выделяемая или поглощаемая на контакте за время t, в отличие от теплоты Джоуля-Ленца, пропорциональна силе тока I в первой степени:

-

,

,(16.6)

где П – коэффициент Пельтье, зависящий от природы соприкасающихся проводников и температуры контакта.

Рис. 16.4

Изменение

кинетической энергии электрона при

переходе через контакт численно равно

скачку потенциальной энергии Wp=en,

где n –

контактная разность потенциалов,

обусловленная различной концентрацией

электронов (см. формулу (16.3)). Тогда

теплоту Пельтье можно найти как

произведение Wк

на число электронов

![]() (см. § 15.1), прошедших через контакт

сечением S

за время t:

(см. § 15.1), прошедших через контакт

сечением S

за время t:

![]() .

.

Учитывая,

что I=jS,

где

![]() –

плотность тока (см. (15.3)), получаем

–

плотность тока (см. (15.3)), получаем

-

.

.(16.7)

Из

сопоставления (16.6) и (16.7) видно, что

коэффициент Пельтье численно равен

контактной разности потенциалов ![]() .

.

Эффект Пельтье используется для охлаждения в холодильных установках и некоторых электронных приборах

Лекція 26.