- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

15.6. Правила Кирхгофа

Для расчета сложных цепей постоянного тока применяют правила Кирхгофа.

Первое правило Кирхгофа. Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю, т.е.

-

.

.(15.31)

Узлом называется точка цепи, где пересекаются три и более проводников. Ток берется со знаком "+", если он входит в узел; выходящий из узла ток берется со знаком "-".

Рис. 15.6

![]() ,

или

,

или

![]() ,

,

т.е. сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из него.

Первое правило Кирхгофа – следствие закона сохранения электрического заряда: заряды, попав в узел, никуда не исчезают и не накапливаются.

Второе правило Кирхгофа. Алгебраическая сумма падений напряжения в замкнутом контуре, выделенном из сложной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС, включенных в этот контур:

-

.

.(15.32)

Падение напряжения берется со знаком "+", если ток направлен в сторону обхода контура, и "-" в противном случае. ЭДС берется со знаком "+", если она действует в направлении обхода, и "-" – в противном случае. Направление обхода выбирается произвольно. Для определенности выберем направление обхода по часовой стрелке.

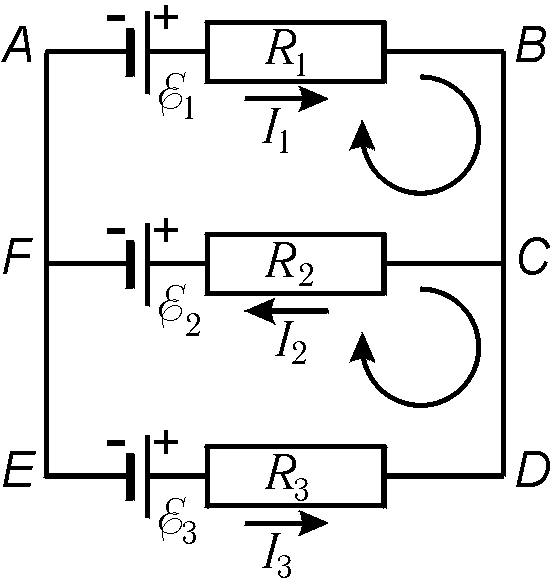

Запишем для примера второе правило Кирхгофа для контуров ABCFA и ABCDEFA (рис. 15.7):

контур ABCFA: I1R1 + I2R2= E 1 – E2;

контур ABCDEFA: I1R1 - I3R3= E 1 – E3.

В общем случае, когда в цепи имеется n узлов и m контуров, нужно составить n-1 уравнение по первому правилу Кирхгофа и m-1 уравнение по второму правилу.

Рис. 15.7

Лекція 25.

16. Контактные и термоэлектрические явления

16.1. Работа выхода

В состоянии равновесия любой металлический образец окружен тонким слоем электронов, вылетевших из металла в окружающее пространство. При этом заряженная положительно (вследствие вылета части электронов) поверхность металла и слой вылетевших электронов являются обкладками своеобразного конденсатора, между которыми существует разность потенциалов . Для удаления электрона из металла его энергия должна быть достаточной для преодоления электрического поля поверхностного конденсатора Wкe.

Значение минимальной кинетической энергии электрона, достаточной для выхода его из металла, называют работой выхода и измеряют в несистемных единицах энергии – электрон-вольтах (1 эВ=1,610‑19 Дж).

Значение работы выхода зависит как от рода металла, так и от состояния его поверхности.

16.2. Контактная разность потенциалов

Если два разнородных металлических проводника привести в контакт, то электроны получают возможность переходить из одного проводника в другой и обратно. Равновесное состояние такой системы наступит тогда, когда возникшая между металлами разность потенциалов прекратит перетекание электронов из одного металла в другой2.

Величина контактной разности потенциалов определяется различием работ выхода и концентраций электронов в контактирующих металлах:

![]() .

.

Получим выражение для контактной разности потенциалов.

Пусть (при равной концентрации электронов) работа выхода электрона из металла 1 больше, чем из металла 2. Тогда электроны будут чаще переходить из металла 2 в металл 1, чем обратно. В результате металл 1 зарядится отрицательно, а 2 – положительно и между ними возникнет контактная разность потенциалов A.

Рис. 16.1

![]() ,

,

где A12 – работа по перемещению электрона из одного металла в другой; A1 и A2 – работа выхода электронов соответственно из первого и второго металлов. Отсюда

![]() ,

,

следовательно,

-

.

.(16.1)

Рассмотрим

теперь вторую часть контактной разности

потенциалов

![]() ,

связанную с различием концентраций

электронов в металлах. Очевидно, что

если n2 > n1,

то переходы электронов из металла 2 в

металл 1 будут происходить чаще, чем в

обратном направлении. В результате

металл 1 зарядится отрицательно, а металл

2 – положительно и возникшее

электрическое поле прекратит дальнейшее

перемещение электронов. В области

контакта двух металлов электронный газ

будет находиться в потенциальном

(электростатическом) поле, поэтому для

распределения концентрации электронов

применима формула Больцмана

,

связанную с различием концентраций

электронов в металлах. Очевидно, что

если n2 > n1,

то переходы электронов из металла 2 в

металл 1 будут происходить чаще, чем в

обратном направлении. В результате

металл 1 зарядится отрицательно, а металл

2 – положительно и возникшее

электрическое поле прекратит дальнейшее

перемещение электронов. В области

контакта двух металлов электронный газ

будет находиться в потенциальном

(электростатическом) поле, поэтому для

распределения концентрации электронов

применима формула Больцмана

-

,

,(16.2)

где W=en.

Из (16.2) следует

-

.

.(16.3)

Из (16.1) и (16.3) находим общее выражение для контактной разности потенциалов:

-

.

.(16.4)

Экспериментально существование контактной разности потенциалов установил А. Вольта, сформулировавший следующие законы.

Контактная разность потенциалов между двумя металлами зависит от их химической природы и температуры.

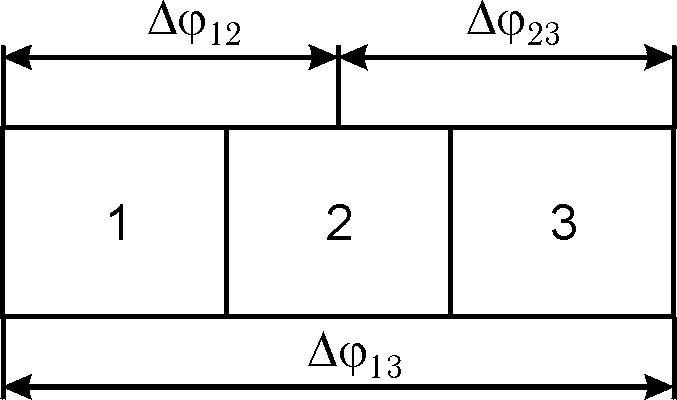

.Контактная разность потенциалов между концами цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных разнородных металлов, находящихся при одинаковых температурах, не зависит от свойств промежуточных проводников и равна

Рис. 16.2

Действительно,

![]() ,

,

откуда

![]() .

.