- •1. Электростатическое поле в вакууме

- •1.1 Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда

- •1.2 Закон Кулона. Напряженность электрического поля

- •1.3. Расчёт напряжённости поля точечного заряда и электрического диполя

- •1.3.1. Напряженность поля точечного заряда

- •1.3.2. Напряженность поля электрического диполя

- •А. Напряженность поля в точке, находящейся на продолжении оси диполя

- •1.4. Силовые линии. Поток вектора напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса

- •1.5. Применение теоремы Остроградского-Гаусса для расчета полей

- •1.5.1. Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости

- •11.5.2. Поле двух бесконечных равномерно заряженных плоскостей

- •11.5.3. Напряженность поля бесконечной равномерно заряженной нити с линейной плотностью заряда

- •11.6. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора

- •11.7. Связь между напряженностью поля и потенциалом

- •2. Электростатическое поле в диэлектрике

- •2.1. Поляризация диэлектриков

- •2.2. Полярные и неполярные молекулы

- •2.2.1. Неполярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.2.2. Полярная молекула во внешнем электростатическом поле

- •2.3. Классификация диэлектриков

- •2.4. Поляризованность. Вектор электрического смещения

- •2.4.1 Поляризованность

- •2.4.2. Связь между поляризованностью и поверхностной плотностью связанных зарядов

- •12.4.3. Связь между поляризованностью и напряжённостью поля

- •12.4.4. Вектор электрического смещения

- •12.4.5. Связь между векторами , и .

- •2.5. Нелинейные диэлектрики

- •2.5.1. Сегнетоэлектрики

- •2.5.2. Электреты

- •2.5.3. Пироэлектрики

- •3. Проводники в электростатическом поле

- •3.1. Условия на границе металл – вакуум

- •13.2. Напряжённость поля вблизи поверхности заряженного проводника

- •13.3. Электроёмкость уединённого тела и системы тел

- •13.3.1. Плоский конденсатор

- •13.3.2. Цилиндрический конденсатор

- •14. Энергия электростатического поля

- •14.1. Энергия системы точечных зарядов

- •14.2. Энергия заряженного проводника

- •14.3. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

- •15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Условия существования тока. Сторонние силы. Эдс

- •15.3. Закон Ома

- •15.3.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- •15.3.2. Закон Ома для полной цепи

- •15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

- •15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

- •15.4. Закон Джоуля-Ленца

- •15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

- •15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

- •15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

- •15.6. Правила Кирхгофа

- •16. Контактные и термоэлектрические явления

- •16.1. Работа выхода

- •16.2. Контактная разность потенциалов

- •16.3. Эффект Зеебека

- •16.4. Эффект Пельтье

- •17. Магнитное взаимодействие

- •17.1. Магнитное взаимодействие движущихся электрических зарядов

- •17.2. Сопоставление электрического и магнитного взаимодействий

- •17.4. Магнитное поля прямолинейного проводника с током

- •17.5. Магнитное поле кругового тока

- •17.6. Циркуляция вектора

- •17.17. Магнитное поле тороида, соленоида

- •17.8. Сила Лоренца

- •17.9. Эффект Холла

- •17.10. Сила Ампера

- •17.11. Поток вектора магнитной индукции

- •17.12. Магнитная цепь

- •17.13. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле

- •18.1. Эдс индукции. Правило Ленца

- •18.2. Фарадеевская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.3. Максвелловская трактовка явления электромагнитной индукции

- •18.4. Явления самоиндукции и взаимной индукции

- •18.5. Индуктивность тороида

- •18.6. Плотность энергии магнитного поля

- •18.7. Экстратоки замыкания и размыкания

- •18.8 Токи Фуко. Скин-эффект

- •20. Теория Максвелла

- •20.1. Ток смещения

- •20.2. Полная система уравнений Максвелла

- •19. Магнитные свойства веществ

- •19.1. Гипотеза Ампера

- •19.2. Магнитные моменты атомов

- •19.3. Вектор намагниченности

- •19.4. Слабо магнитные вещества

- •19.5. Сильномагнитные вещества

- •19.5.1. Ферромагнетики

- •19.5.2. Ферримагнетики

- •19.5.3. Антиферромагнетики

- •19.5.4. Магнитные материалы

- •21.14. Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.14.1. Омическое сопротивление в цепи переменного тока

- •21.14.2. Индуктивность в цепи переменного тока

- •21.14.3. Емкость в цепи переменного тока

- •24.1. Уравнение плоской электромагнитной волны

- •24.2. Вектор Умова – Пойнтинга

- •24.3. Особенности распространения электромагнитных волн

- •24.4. Световые волны

- •Законы преломления

- •25.1. Когерентные источники в оптике

- •25.2. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников

- •25.3. Интерференция в тонких пленках

- •25.4. Стоячие волны

- •25.5. Интерферометры

- •26.1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Расчет дифракционной картины методом зон Френеля

- •26.2. Дифракция сферических волн (дифракция Френеля)

- •26.3. Дифракция плоских волн (Дифракция Фраунгофера)

- •26.4. Дифракционная решетка

- •27.1. Общие представления о поляризации световых волн

- •27.2. Поляризация света при отражении и преломлении

- •27.3. Двойное лучепреломление

- •27.4. Поляризационные приборы

- •27.5. Закон Малюса

- •27.6. Интерференция поляризованных лучей

- •27.7. Искусственная оптическая анизотропия

- •27.8. Вращение плоскости поляризации (оптическая активность)

- •27.9. Оптические и электрооптические свойства жидких кристаллов

- •28.1. Фазовая и групповая скорости света

- •28.2. Элементарная классическая теория дисперсии

- •28.3. Поглощение света

- •28.4. Рассеяние света

15.3.2. Закон Ома для полной цепи

При

обходе полной цепи начальная и конечная

точки совпадают, поэтому

![]() ;

;

-

E

.

E

.(15.11)

Здесь под R0 следует понимать сумму внешнего R и внутреннего r сопротивлений. Произведя в (15.11) замену R0=R+r, получим закон Ома для полной цепи:

-

I= E /(R+r)

(15.12)

15.3.3. Закон Ома для однородного участка цепи

Однородным

называется участок цепи, не содержащий

источника ЭДС, т.е. в формуле (15.10) нужно

положить E

=0.

Тогда

![]() .

.

В данном случае падение напряжения совпадает с разностью потенциалов U= 1 - 1, т. е.

-

,

,(15.13)

что также совпадает с (15.9).

Формулы (15.9) и (15.13) представляют закон Ома в интегральной форме.

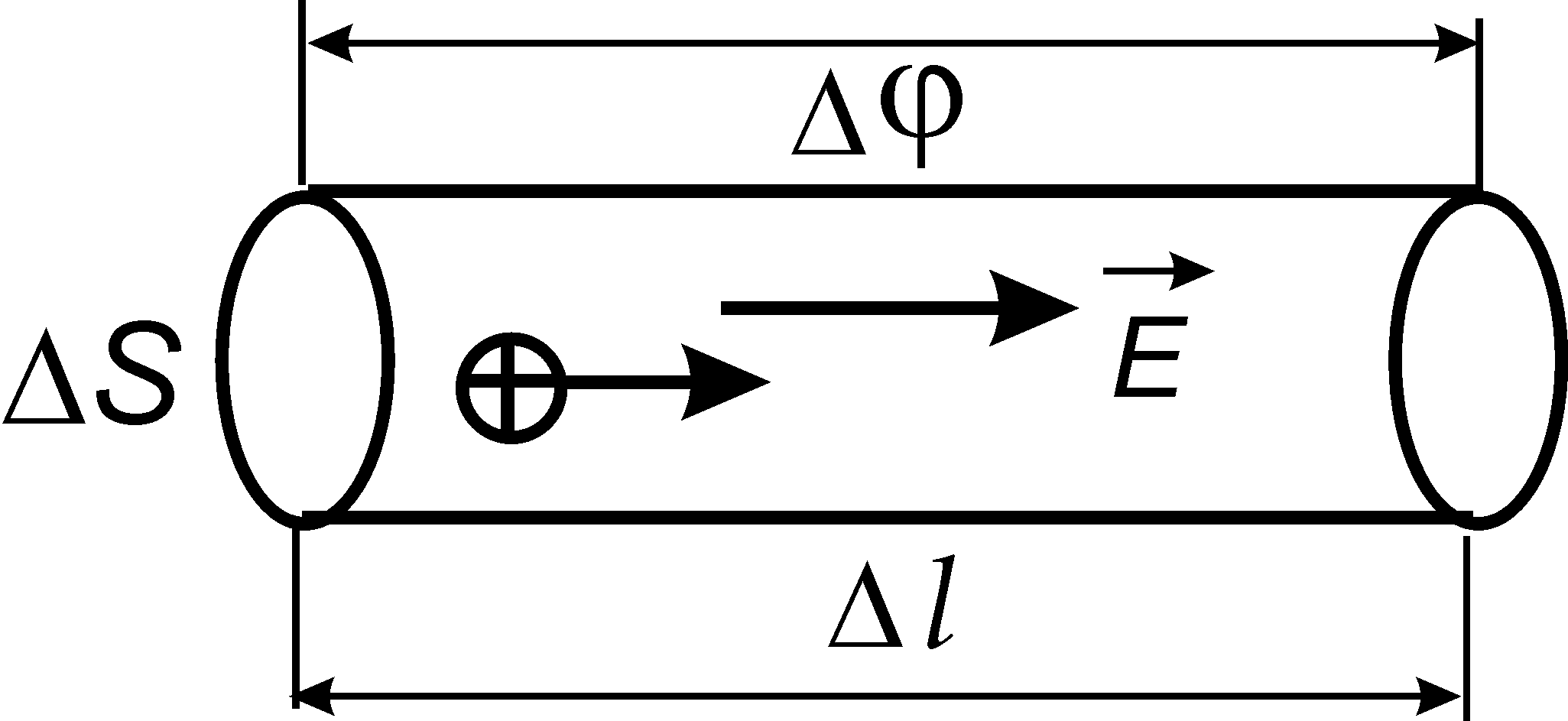

15.3.4. Закон Ома в дифференциальной форме

Рис. 5.3

![]() ,

где –

удельное сопротивление проводника.

Разность потенциалов на концах цилиндра

.

Тогда закон Ома (см. (15.9)) запишем в виде

,

где –

удельное сопротивление проводника.

Разность потенциалов на концах цилиндра

.

Тогда закон Ома (см. (15.9)) запишем в виде

![]() или

.

или

.

С учетом (11.30) последнее выражение можно преобразовать к виду

-

.

.(15.14)

Величина,

обратная удельному сопротивлению,

называется удельной проводимостью:

![]() .

.

Тогда

закону Ома в дифференциальной форме

(15.4) можно придать вид

![]()

15.4. Закон Джоуля-Ленца

15.4.1. Закон Джоуля-Ленца в интегральной форме

Джоуль и независимо от него Ленц экспериментально установили, сто количество теплоты, выделенной в проводнике сопротивлением R за время dt, пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению и времени:

-

.

.(15.16)

Формула (15.16) представляет закон Джоуля-Ленца в интегральной форме.

15.4.2. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме

Выделим,

как и ранее, внутри проводника элементарный

цилиндрический объем (рис. 15.3). Заменим

в (15.16)

![]() .

Тогда

.

Тогда![]() где V= lS –

объем проводника. Введем в рассмотрение

удельную мощность теплоты

где V= lS –

объем проводника. Введем в рассмотрение

удельную мощность теплоты

-

[Дж/м3с

= Вт/м3].

[Дж/м3с

= Вт/м3].(15.18)

Удельная мощность теплоты численно равна количеству теплоты, выделенной в единице объема проводника за единицу времени. Другими словами – это тепловая мощность, развиваемая в единице объема. С учетом (15.18) выражению (15.17) можно придать вид

![]() .

.

-

Поскольку

,

то

,

то

(15.19)

или

.

.(15.20)

Формулы (15.19) и (15.20) представляют закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.

Лекція 24.

15.5. Обоснование законов Ома и Джоуля-Ленца по классической электронной теории

В классической электронной теории металлов принимается следующая модель.

1. Носителями тока в металлах являются свободные электроны.

2. Свободные электроны образуют электронный газ, который по своим свойствам аналогичен идеальному газу. Имеется лишь одно различие: электроны при своем движении сталкиваются не между собой, а с ионами кристаллической решетки.

3.

Под действием электрического поля

электроны наряду с хаотическим движением

со скоростью

![]() начинают двигаться направлено со

скоростью

начинают двигаться направлено со

скоростью

![]() .

При этом скорость направленного движения

значительно меньше скорости хаотического

движения

.

При этом скорость направленного движения

значительно меньше скорости хаотического

движения

-

.

.(15.21)

Найдем скорость направленного движения электронов. Предположим, что в момент времени t=0 скорость направленного движения электронов u0=0. Под действием силы F=eE электрон в соответствии со вторым законом Ньютона начинает двигаться ускоренно:

![]() .

.

Скорость направленного движения электрона

-

.

.(15.22)

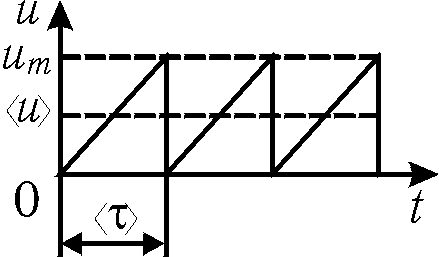

Рис. 15.4

Среднее время между двумя последовательными столкновениями электрона

-

,

,(15.23)

где

![]() –

средняя длина свободного пробега

электрона;

–

средняя длина свободного пробега

электрона;

![]() –

среднее значение его скорости, которая

является векторной суммой скоростей

хаотического и направленного движений.

–

среднее значение его скорости, которая

является векторной суммой скоростей

хаотического и направленного движений.

В силу неравенства (15.21) скоростью направленного движения можно пренебречь, поэтому

-

.

.(15.24)

Заменив в формуле (15.22) время t на , найдем максимальную скорость направленного движения электрона

-

.

.(15.25)

Средняя скорость направленного движения электрона

-

.

.(15.26)

Подставим (15.26) в выражение для плотности тока (15.3):

-

.

.(15.27)

Из сопоставления (15.27) и (15.15) видно, что удельная проводимость металла

-

.

.(15.28)

Тем самым удалось не только теоретически обосновать закон Ома, но и выразить удельную проводимость и, следовательно, удельное сопротивление

-

.

.(15.29)

через характеристики электронного газа.

Исходя из представлений классической электронной теории металлов, получим теперь закон Джоуля–Ленца.

К

концу свободного пробега электрон

обладает кинетической энергией

направленного движения

![]() .

Эту энергию электрон полностью передает

иону кристаллической решетки при

столкновении с ним. Множество таких

столкновений приводит к выделению

джоулевой теплоты. Если концентрация

электронов n,

и каждый из них сталкивается

.

Эту энергию электрон полностью передает

иону кристаллической решетки при

столкновении с ним. Множество таких

столкновений приводит к выделению

джоулевой теплоты. Если концентрация

электронов n,

и каждый из них сталкивается

![]() раз за 1 с,

то в единичном объеме проводника

выделиться мощность

раз за 1 с,

то в единичном объеме проводника

выделиться мощность

.

.

Подставляя сюда значение максимальной скорости направленного движения электрона из (15.25) и учитывая, что среднее число столкновений за 1 с

![]() ,

,

получаем закон Джоуля–Ленца

-

.

.(15.30)

Из сопоставления (15.30) и (15.20) находим такое же выражение для удельной теплопроводности, как и в законе Ома (см. (15.28)).

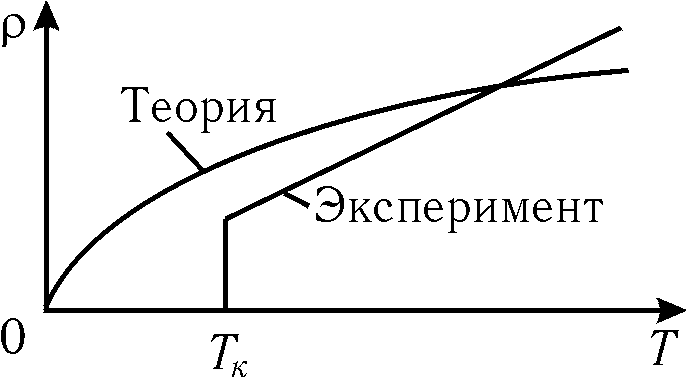

Несмотря

на очевидные успехи классической

электронной теории металлов, она, тем

не менее, столкнулась с рядом трудностей.

В частности классическая теория

неправильно предсказывает зависимость

сопротивления металла от температуры.

Анализ выражения (15.29) показывает, что

от температуры зависит лишь скорость

хаотического движения. При этом (см.

формулу (8.18))

![]() ,

следовательно, удельное сопротивление

,

следовательно, удельное сопротивление

![]() .

Между тем опыт показывает, что

линейно зависит от температуры

.

Между тем опыт показывает, что

линейно зависит от температуры![]() ,

,

Рис. 15.5

Трудности классической теории были устранены квантовой теорией электропроводности (§ 31.3).