- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.2. Биологическая доступность

- •Глава 3

- •3.1. Условия централизованного выпуска лекарственных препаратов

- •3.2. Общие принципы организации укрупненного фармацевтического производства

- •3.2.1. Производственный регламент

- •3.2.4. Энергетический баланс

- •3.3.1. Машины

- •3.3.2. Аппараты

- •4.1. Теплопроводность

- •4.2. Конвекция

- •4.3. Лучеиспускание

- •4.4. Сложный теплообмен

- •4.7. Парозапорные устройства

- •4.8. Охлаждение. Конденсация

- •Глава 5 выпаривание

- •5.1. Простое (однократное) вакуумное упаривание

- •5.3. Центробежные роторно-пленочные выпарные аппараты

- •5.4. Побочные явления при выпаривании

- •Глава 6 сушка

- •6.1. Теоретические основы сушки

- •6.1.1. Статика

- •6.1.2. Свойства влажного воздуха

- •6.2.1. Конвективные (воздушные)

- •6.2.2. Контактные

- •6.2.3. Специальные способы сушки

- •7.1. Измельчение

- •7.1.1. Особенности измельчения твердых тел

- •7.1.3. Работа по измельчению (расход энергии)

- •7.1.4. Машины для измельчения твердых тел

- •7.2.1. Механическое разделение (ситовое)

- •7.2.2. Разделение частиц в зависимости от скорости их осаждения в водной среде

- •7.2.3. Разделение частиц потоком воздуха (сепарация)

- •7.3.1. Смесители

- •Глава 8

- •8.1.2. Частная технология сборов

- •8.2. Порошки (pulveres)

- •8.2.1. Технология порошков

- •Глава 9

- •9.3. Наполнители и основные группы

- •9.4. Технология таблеток

- •9.4.4. Прямое прессование

- •9.5. Характер уплотнения таблетируемых материалов. Теоретические основы прессования

- •9.6. Покрытие таблеток оболочками

- •9.6.1. Дражированные покрытия

- •9.6.3. Прессованные (напрессованные) покрытия

- •9.7. Многослойные таблетки

- •9.8. Каркасные таблетки

- •9.9 Тритурационные таблетки

- •9.10. Оценка качества таблеток (бракераж)

- •9.11. Фасовка и упаковка таблеток

- •Глава 10 драже (dragae). Гранулы (granulae)

- •10.2. Гранулы

- •11.3.4. Покрытие капсул оболочками

- •11.3.5. Контроль качества

- •11.4. Микрокапсулы

- •11.4.1. Методы микрокапсулирования

- •Глава 12

- •12.1. Классификация растворов

- •12.5.2. Фильтрование

- •12.5.3. Центрифугирование

- •12.6. Особенности технологии растворов

- •12.7 Стандартизация растворов

- •12.8. Сиропы (sirupi)

- •13.1. Общая характеристика. Требования. Классификация

- •13.2. Схема технологии.

- •13.3. Медицинское стекло. Определение основных показателей качества

- •13.4. Изготовление ампул

- •13.5. Подготовка ампул к наполнению

- •13.6. Растворители для стерильных и асептически приготовляемых лекарственных средств

- •13.6.1. Вода для инъекционных препаратов

- •13.6.2. Вода деминерализованная (Aquae demineralisata)

- •13.7. Приготовление растворов для ампулирования

- •13.7.1. Требования к исходным веществам. Растворение

- •13.7.2. Изотонирование

- •13.7.6. Фильтрование растворов

- •13.8.1. Наполнение ампул раствором

- •13.8.2. Запайка ампул и проверка ее качества

- •13.8.3. Стерилизация ампулированных растворов

- •13.11. Глазные лекарственные формы (formae medicamentorum ophtalmicae)

- •13.11.1. Глазные капли (Guttae ophthalmicae)

- •13.11.2. Глазные мази (Unguenta ophthalmica)

- •Глава 14

- •14.1. Теоретические основы экстрагирования

- •14.1.2. Смачивание веществ

- •14.1.3. Растворение биологически активных веществ растительного материала

- •14.1.6. Виды массопереноса

- •14.1.7. Потеря на диффузии

- •14.1.9. Факторы, влияющие на процесс массопередачи внутри частиц сырья и в свободном экстрагенте

- •14.2. Методы экстрагирования

- •14.2.3. Перколяция

- •14.2.5. Противоточное экстрагирование

- •14.2.6. Циркуляционное экстрагирование

- •14.2.7. Интенсификация процесса экстрагирования

- •14.2.8. Экстрагирование с использованием электроплазмолиза и электродиализа

- •14.2.9. Экстрагирование сжиженным углерода диоксидом

- •14.3.1. Технология настоек

- •14.3.2. Хранение настоек

- •Глава 15

- •15.1.1. Экстракционные препараты

- •15.1.2. Соки растений (Sued plantarum)

- •15.2. Препараты биогенных стимуляторов

- •Глава 16

- •16.2. Частная технология новогаленовых препаратов

- •Глава 17

- •17.2. Технология препаратов индивидуальных веществ

- •Глава 18

- •18.1. Общие методы производства органопрепаратов

- •18.1.1. Подготовка сырья

- •18.1.2. Технология препаратов, представляющих собой высушенные, обезжиренные и измельченные органы животных

- •18.2. Препараты гормонов

- •18.3. Препараты ферментов

- •Глава 19

- •19.1. Ферменты микробиологического синтеза (ферменты, синтезируемые микроорганизмами)

- •19.2. Иммобилизованные ферменты

- •Глава 20

- •Глава 21

- •21.1. Технология мазей

- •Глава 22

- •22.1. Пластыри

- •22.1.1. Пластыри смоляно-восковые

- •22.1.3. Каучуковые пластыри

- •22.1.4. Пластыри жидкие

- •22.2. Горчичники

- •23.1. Характеристика суппозиториев промышленного производства

- •23.2. Технология суппозиториев

- •23.3. Перспективы развития ректальных лекарственных форм

- •Глава 24

- •24.2. Пропел ленты

- •24.4. Аэрозоли ингаляционные

- •24.5. Аэрозоли для наружного применения

- •Глава 1. Перспективы развития технологии современных

- •Глава 6. Сушка. — г. П. Грядунова . .

- •Глава 17. Препараты индивидуальных веществ растительного

Глава 21

МАЗИ (UNGUENTA)

Определение мазей как лекарственной формы, требования, предъявляемые к ним, классификацию и характеристику мазевых основ см. том 1.

21.1. Технология мазей

Производство мазей на крупных фармацевтических предприятиях осуществляется в соответствии с регламентом, разработанным на основе научных исследований, и сосредоточено в специальных цехах, оснащенных необходимым оборудованием. Технологический процесс находится под строгим контролем ОТК. на каждой стадии производства, так как любое отклонение от регламента может привести к снижению качества выпускаемой продукции и в конечном итоге к большим материальным потерям.

Технология мазей состоит из следующих основных стадий: подготовка основы для мазей и лекарственных веществ, введение лекарственных веществ в основу, гомогенизация мазей, стандартизация, ф_асовка_ и хранение мазей.

Подготовка основы для мазей и лекарственных веществ. Основу для мазей расплавляют с помощью паровой иглы или змеевика в таре (бочке, баках) и перемещают в варочный котел. Существуют также специальные устройства для расплавления и транс-

503

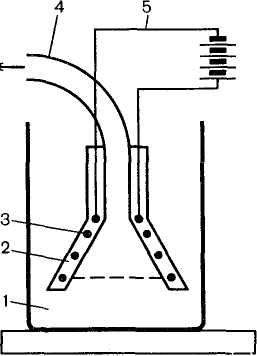

— емкость с мазевой основой;

— воронка с фильтром и ко жухом; 3 — нагревательные элементы; 4— шланг для пере дачи мази в емкость; 5 — !к !-■■■! ник переменного тока.

портировки основы с помощью вакуума (рис. 21.1). Это воронка с фильтром и кожухом, снабженная нагревательными элементами, получающая питание от сети переменного тока. Воронка помещается в емкость с основой и нагреваясь, плавит ее. Если в основу входят несколько компонентов, плавление начинают с тугоплавких веществ. При необходимости для удаления механических включений основу фильтруют через холст или марлю. Далее основу по обогреваемому трубопроводу переводят в варочный котел или смеситель. При получении эмульсионных основ ПАВ вводят в ту же фазу, в которой они больше растворимы. Эмульгирование проводят в реакторах с мешалками или барботированием фильтрованного воздуха.

Лекарственное вещество измельчают, просеивают через сито с определенным диаметром отверстий, растворяют в воде или подходящем компоненте мазевой основы.

Введение лекарственных веществ в основу. Добавление твердых лекарственных веществ или их растворов к основе осуществляется при постоянном перемешивании в 2-вальцовых смесителях, в реакторах с паровой рубашкой или электрическим обогревом, снабженных мощными лопастными мешалками: якорной, планетарной или рамной, которые позволяют перемешивать мази во всем объеме при различных темпера-

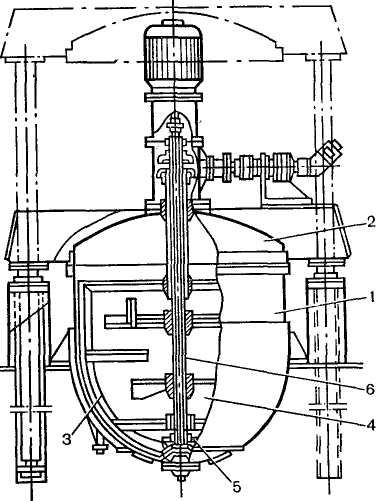

Рис* 21.2. Устройство реактора-смесителя.

1 — корпус; 2 — крышка; 3, 4, 5 — мешалки (якорная, лопастная, турбинная); 6— паровая рубашка корпуса.

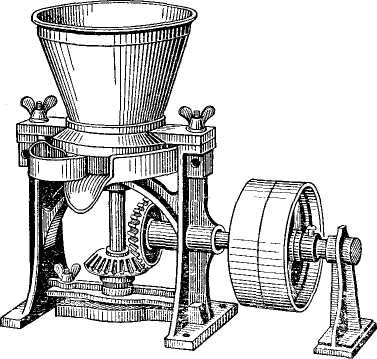

мельница.

Рис. 21.3. Жерновая Mej

S04

Гомогенизация мази. Стадия гомогенизации является специфической для производства мазей в больших количествах, так как при перемешивании не всегда удается получить необходимую степень дисперсности лекарственных веществ. Для гомогенизации в производстве используют жерновые мельницы, валковые мазетерки.

Жерновая мельница имеет два жернова (рис. 21.3), верхний отлит вместе с загрузочной воронкой, неподвижен, нижний вращается в горизонтальном направлении. На поверхности жерновов имеются бороздки, более глубокие в центре, у краев исчезающие. Мазь гомогенизируется в просвете между жерновами и выдавливается к краям, где с помощью скребка собирается в приемник. Степень дисперсности частиц в мази определяется расстоянием между жерновам-и. Производительность мельницы 60—80 кг/ч.

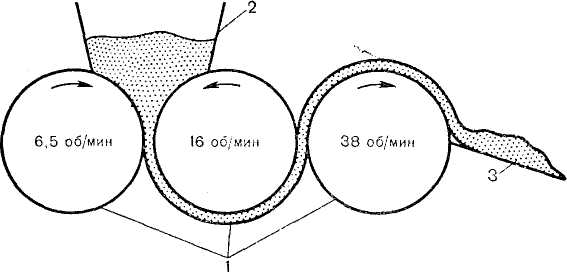

Валковые мазетерки имеют два или три валка с гладкой поверхностью, вращающиеся навстречу друг другу с разной скоростью, (рис. 21.4), что обеспечивает переход мази с вала на вал и увеличивает трение между ними.

В настоящее время для гомогенизации мазей, особенно эмульсионньгх,^с}&£пензионных и комбинированных, применяется jPnAj(рис. 21.5), успешно используемый на целом ряде промышленных предприятий: Ленинградской и Московской фармацевтических фабриках, Борисовском химико-фармацевтическом заводе для производства ихтиоловой, скипидарной, цинковой, борной и других мазей. При приготовлении мазей из серы, цинка оксида и других аморфных веществ с использованием РПА, стадии предварительного измель- чения лекарственных веТдеств можно опустить, что дает значительный экономический эффект.

Перспективным для лечения гнойных ран, хирур-

506

Рис. 21.4. Принцип работы трехвальцовоп мазетерки. I — валки; 2 — бункер; 3 — направляющий желоб.

Рис. 21.5. Устройство РПА с внешней циркуляцией в замкнутом цикле. I — мазевой котел; 2 — паровая рубашка; 3 — двигатель; 4 — РПА.

гических инфекций, аутодермопластики является производство мазевых повязок, широко выпускаемых зарубежными фирмами. Мази, приготовленные на вазелине, наносят на хлопчатобумажную или вискозную ткань и накладывают на раневые поверхности. Мазевая повязка обеспечивает отток экссудата, гигиенична, способствует быстрому заживлению ран.

Стандартизация мазей. Мази стандартизуют ,до содержанию)лекарственных веществ, зцштеннюмрН их ДоДЙвтх-т5астворов""~(извлечений) и ртепенй"~ддгс?гер.с-

egmx частиц ,в суспензионных мазях': --

днородность1"" мазей определяется визуально по методике, включенной в ГФ XI. В связи с возросшими

507

требованиями

к качеству препаратов более прогрессивным

является метод исследования мазей,

разработанный

профессором И. А. Муравьевым с сотрудниками.

Нормы степени дисперсности твердых

частиц являются

индивидуальными для каждой мази,

например,

по фармакопее ГДР не более 60 мкм, в

глазных мазях

— не более 10 мкм. Предлагается оценивать

также

кристалличность лекарственных веществ

с помощью

оптического микроскопа.

требованиями

к качеству препаратов более прогрессивным

является метод исследования мазей,

разработанный

профессором И. А. Муравьевым с сотрудниками.

Нормы степени дисперсности твердых

частиц являются

индивидуальными для каждой мази,

например,

по фармакопее ГДР не более 60 мкм, в

глазных мазях

— не более 10 мкм. Предлагается оценивать

также

кристалличность лекарственных веществ

с помощью

оптического микроскопа.

Значительное влияние на терапевтическую ценность мази и ее стойкость при хранении оказывают структурно-механические свойства, характеризующие консистенцию, которая в настоящее время не измеряется, отсюда возможен выпуск нестандартной продукции. В связи с этим проводятся исследования по разработке методов определения растекаемости мази, коллоидной стабильности и др.

Фасовка и хранение мазей. Л^ази фасуют в стеклянные банки, полиэтиленовые и алюминиевые тубы. Металлические тубы изнутри покрывают лаком для консервной тары, снаружи — эмалевой краской. Упаковку в тубы осуществляют с помощью тубонабивоч-ных полуавтоматов.

Хранят мази в прохладном, защищенном от света месте.

Номенклатура мазей разнообразна. Примерами мазей, выпускаемых фармацевтическими предприятиями, могут быть следующие.

Мазь ртутная белая (Unguentum Hydrar-gyri album). Состав: ртути амидохлорида мельчайшего порошка 10,0 г, вазелина 60,0 г, ланолина 30,0 г.

Мазь с йодидом калия (Unguentum Kalii jodidi). Состав: калия йодида 50,0 г, натрия тиосульфата 1,0 г, воды дистиллированной 44,0 г, ланолина безводного 135,0 г, эмульсионной основы 270,0 г (вазелина 162,0 г, эмульгатора Т-2 или № 1 27,0 г, воды 81,0 г).

а м и к а з о л о в а я 5 % (Unguentum

Паста салицилов о-ц и if к о в а я (Pasta Zinci salicylatum). Состав: кислоты салициловой мельчайшего порошка 2,0 г, цинка оксида 25,0 г, вазелина желтого 48,0 г.

Мазь

Amycazoli 5%). Состав: амиказола 5,0 г, моноэтилового эфира этиленгликоля 4,5 г, ланолина без-

508

водного 10,0 г, эмульгатора Т-2 20,0 г, спирта коричного 0,15 г, натрия тетрабората 1,5 г, воды 48,85 г. Мазь «Ундецин» (Unguentum «Undecinum»). Состав: кислоты ундециленовой 8,0 г, меди унде-циленовокислой 8,0 г, парахлорфенилового эфира глицерина 4,0 г, эмульгатора № 1 7,0 г, этилцеллюло-зы 4,0 г, воды дистиллированной до 100,0 г.

Контрольные вопросы

Какова технология мазей?

В чем заключается гомогенизация мазей и в каких случаях она является обязательной?

По каким показателям стандартизуют мази?

Какое оборудование используется в производстве мазей?

В чем преимущества РПА перед другими машинами в про изводстве суспензионных мазей?

Приведите примеры мазей промышленного производства. Каковы особенности их технологии?