- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.2. Биологическая доступность

- •Глава 3

- •3.1. Условия централизованного выпуска лекарственных препаратов

- •3.2. Общие принципы организации укрупненного фармацевтического производства

- •3.2.1. Производственный регламент

- •3.2.4. Энергетический баланс

- •3.3.1. Машины

- •3.3.2. Аппараты

- •4.1. Теплопроводность

- •4.2. Конвекция

- •4.3. Лучеиспускание

- •4.4. Сложный теплообмен

- •4.7. Парозапорные устройства

- •4.8. Охлаждение. Конденсация

- •Глава 5 выпаривание

- •5.1. Простое (однократное) вакуумное упаривание

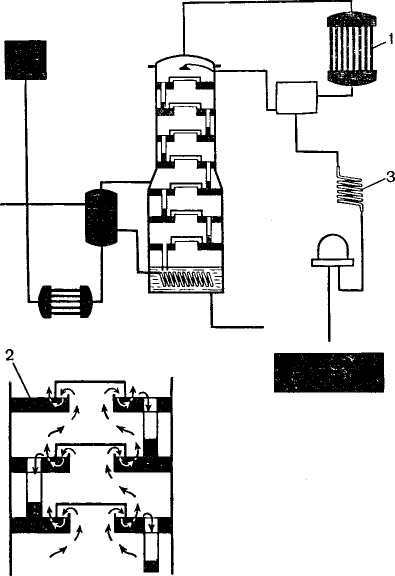

- •5.3. Центробежные роторно-пленочные выпарные аппараты

- •5.4. Побочные явления при выпаривании

- •Глава 6 сушка

- •6.1. Теоретические основы сушки

- •6.1.1. Статика

- •6.1.2. Свойства влажного воздуха

- •6.2.1. Конвективные (воздушные)

- •6.2.2. Контактные

- •6.2.3. Специальные способы сушки

- •7.1. Измельчение

- •7.1.1. Особенности измельчения твердых тел

- •7.1.3. Работа по измельчению (расход энергии)

- •7.1.4. Машины для измельчения твердых тел

- •7.2.1. Механическое разделение (ситовое)

- •7.2.2. Разделение частиц в зависимости от скорости их осаждения в водной среде

- •7.2.3. Разделение частиц потоком воздуха (сепарация)

- •7.3.1. Смесители

- •Глава 8

- •8.1.2. Частная технология сборов

- •8.2. Порошки (pulveres)

- •8.2.1. Технология порошков

- •Глава 9

- •9.3. Наполнители и основные группы

- •9.4. Технология таблеток

- •9.4.4. Прямое прессование

- •9.5. Характер уплотнения таблетируемых материалов. Теоретические основы прессования

- •9.6. Покрытие таблеток оболочками

- •9.6.1. Дражированные покрытия

- •9.6.3. Прессованные (напрессованные) покрытия

- •9.7. Многослойные таблетки

- •9.8. Каркасные таблетки

- •9.9 Тритурационные таблетки

- •9.10. Оценка качества таблеток (бракераж)

- •9.11. Фасовка и упаковка таблеток

- •Глава 10 драже (dragae). Гранулы (granulae)

- •10.2. Гранулы

- •11.3.4. Покрытие капсул оболочками

- •11.3.5. Контроль качества

- •11.4. Микрокапсулы

- •11.4.1. Методы микрокапсулирования

- •Глава 12

- •12.1. Классификация растворов

- •12.5.2. Фильтрование

- •12.5.3. Центрифугирование

- •12.6. Особенности технологии растворов

- •12.7 Стандартизация растворов

- •12.8. Сиропы (sirupi)

- •13.1. Общая характеристика. Требования. Классификация

- •13.2. Схема технологии.

- •13.3. Медицинское стекло. Определение основных показателей качества

- •13.4. Изготовление ампул

- •13.5. Подготовка ампул к наполнению

- •13.6. Растворители для стерильных и асептически приготовляемых лекарственных средств

- •13.6.1. Вода для инъекционных препаратов

- •13.6.2. Вода деминерализованная (Aquae demineralisata)

- •13.7. Приготовление растворов для ампулирования

- •13.7.1. Требования к исходным веществам. Растворение

- •13.7.2. Изотонирование

- •13.7.6. Фильтрование растворов

- •13.8.1. Наполнение ампул раствором

- •13.8.2. Запайка ампул и проверка ее качества

- •13.8.3. Стерилизация ампулированных растворов

- •13.11. Глазные лекарственные формы (formae medicamentorum ophtalmicae)

- •13.11.1. Глазные капли (Guttae ophthalmicae)

- •13.11.2. Глазные мази (Unguenta ophthalmica)

- •Глава 14

- •14.1. Теоретические основы экстрагирования

- •14.1.2. Смачивание веществ

- •14.1.3. Растворение биологически активных веществ растительного материала

- •14.1.6. Виды массопереноса

- •14.1.7. Потеря на диффузии

- •14.1.9. Факторы, влияющие на процесс массопередачи внутри частиц сырья и в свободном экстрагенте

- •14.2. Методы экстрагирования

- •14.2.3. Перколяция

- •14.2.5. Противоточное экстрагирование

- •14.2.6. Циркуляционное экстрагирование

- •14.2.7. Интенсификация процесса экстрагирования

- •14.2.8. Экстрагирование с использованием электроплазмолиза и электродиализа

- •14.2.9. Экстрагирование сжиженным углерода диоксидом

- •14.3.1. Технология настоек

- •14.3.2. Хранение настоек

- •Глава 15

- •15.1.1. Экстракционные препараты

- •15.1.2. Соки растений (Sued plantarum)

- •15.2. Препараты биогенных стимуляторов

- •Глава 16

- •16.2. Частная технология новогаленовых препаратов

- •Глава 17

- •17.2. Технология препаратов индивидуальных веществ

- •Глава 18

- •18.1. Общие методы производства органопрепаратов

- •18.1.1. Подготовка сырья

- •18.1.2. Технология препаратов, представляющих собой высушенные, обезжиренные и измельченные органы животных

- •18.2. Препараты гормонов

- •18.3. Препараты ферментов

- •Глава 19

- •19.1. Ферменты микробиологического синтеза (ферменты, синтезируемые микроорганизмами)

- •19.2. Иммобилизованные ферменты

- •Глава 20

- •Глава 21

- •21.1. Технология мазей

- •Глава 22

- •22.1. Пластыри

- •22.1.1. Пластыри смоляно-восковые

- •22.1.3. Каучуковые пластыри

- •22.1.4. Пластыри жидкие

- •22.2. Горчичники

- •23.1. Характеристика суппозиториев промышленного производства

- •23.2. Технология суппозиториев

- •23.3. Перспективы развития ректальных лекарственных форм

- •Глава 24

- •24.2. Пропел ленты

- •24.4. Аэрозоли ингаляционные

- •24.5. Аэрозоли для наружного применения

- •Глава 1. Перспективы развития технологии современных

- •Глава 6. Сушка. — г. П. Грядунова . .

- •Глава 17. Препараты индивидуальных веществ растительного

14.3.2. Хранение настоек

Настойки хранят в хорошо закрытых бутылях, в защищенном от света месте. На свету многие настойки меняют цвет — светлеют в результате проходящих в них окислительно-восстановительных процес-

389

1

сов, активируемых прямыми солнечными лучами Хранят их при температуре 15 °С, но не ниже 8 СС. во избежании отстаивания извлечений (образование осадков) С течением времени осадки могут появиться и при соблюдении правил хранения — настойки «стареют». Это связано с изменением растворимости биологически активных веществ и образованием нерастворимых соединений, в результате взаимодействия присутствующих в настойках веществ. На образование осадков, кроме кислорода воздуха и света, оказывает влияние наличие ферментов, температурный режим отстаивания и т. д. В осадке могут содержаться сахара, дубильные вещества, органические кислоты пигменты, следы алкалоидов, гликозидов н друт.: вещества. Настойки с осадком отфильтровывают и вновь стандартизуют В случае соответствия числовых показателей требованиям ГОСТа их разрешают применять.

Настойки широко используются в медицинской практике для приема внутрь и как наружные сред ства.

14.4. ЭКСТРАКТЫ

Экстракты (от лат extractum — вытяжка, извлекать, вытягивать) — это концентрированные вытяжки из лекарственного растительного сырья, известны за несколько тысячелетий до нашей эры. В зависи.-мости от применяемого экстрагента их делят на 4 груп пы: вод&ые (extracta aquosa), спиртовые (extracta spirituosa), эфщшые (extracta aethefea), маслядь1е (extracta oleosa). Кроме того, применяют экстракты стандартизированные — концентраты для приготовления настоев и отваров.

По консистенции различают экстракты: жидкие (extracta fluida), густые (extracta spissa), сухие (ex tracta sicca)

Жидкие экстракты представляют собой подвижные концентрированные водно-этанольные извлечения из лекарственного растительного сырья; густые — вязкие массы, содержащие не более 25 % влаги; сухие экстракты — сыпучие или пористые, губчатые массы, содержащие до 5 % влаги.

Технология экстрактов включает следующие ста дни экстрагирование лекарственного растительного

390

сырья, очистка полученного извлечения, выпаривание, сушка, стандартизация.

Исходное сырье для получения экстрактов должно отвечать требованиям научно-технической документации (быть свежевысушенным, иметь определенную степень измельчения и т д.)

Процесс получения экстрактов связан с правильным выбором экстрагента, который в значительной степени определяет метод экстрагирования. В качестве экстрагентов используют воду, этанол различной концентрации, органические растворители, растительные и минеральные масла.

Экстракты получают методами дробной мацерации, в различных модификациях, перколяции, реперколя-ции, противоточного и циркуляционного экстрагирования и т. д.

Водные экстракты. По консистенции водные экстракты могут быть густыми и сухими. Номенклатура их весьма ограничена. В настоящее время готовят экстракт корня солодкового густой — Extractum Gly-cyrrhizae spissum, экстракт корня солодкового сухой — Extractum Glycyrrhizae siccum, экстракт одуванчика густой — Extractum Taraxaci spissum, экстракт трилистника водяного густой — Extractum Me-nyanthidis spissum, экстракт полыни горькой густой Extractum Absinthii spissum.

Экстракты одуванчика и трилистника водяного получают бисмацерацией, солодки — бисмацерацией и противоточной экстракцией, полыни горькой— перколяцией и дробной мацерацией с циркуляцией экстрагента. Экстрагирование корней одуванчика и травы полыни горькой проводят водой, содержащей 0,5 % хлороформа в качестве консервирующего вещества, а травы полыни горькой методом дробной мацерации. При получении экстракта корней солодки методом бисмацерации используют 0,25 % водный раствор аммиака, что вызвано необходимостью перевода плохо растворимой в холодной воде кислоты глицирризиновой в хорошо растворимую аммониевую соль Экстрагирование корня солодки методом противотока проводится в обогреваемой горячей водой батарее экстракторов. В качестве экстрагента при производстве экстракта трилистника водяного используют кипящую воду с целью инактивации ферментов и обеспечения полноты извлечения

391

![]() основного

действующего вещества — гликозида —

мс-ниантина.

основного

действующего вещества — гликозида —

мс-ниантина.

Водные извлечения подвергают очистке от сопутствующих веществ, различных ВМС (слизей, пектинов, крахмала, Сахаров и др.), которые способствуют быстрому размножению микроорганизмов в извлечении.

Одним из способов очистки является термическая обработка вытяжки кипячением в течение определенного времени с последующим настаиванием с адсорбирующими веществами (экстракт корня солодки). Очищают вытяжки и настаиванием с адсорбирующими веществами при комнатной температуре в течение нескольких суток (экстракты одуванчика, трилистника водяного) В качестве адсорбентов используют тальк, каолин, бентонит и другие вещества. Применяется спиртоочистка, которая заключается в обработке упаренной до сиропообразной консистенции водной вытяжки этанолом в концентрации не ниже 60 % Под действием сильных дегидратирующих свойств этанола исчезает защитный гидратный слой полимеров, в результате чего происходит их коагуляция

и выпадение в осадок.

экстр а кт|| п o/ijj ни£пз р ькой| ГТюлуч^аем ы й

- —- ■

^С1 Ji] [хорошо {\^а кр ытоТГ^ё;м к осД

енные водные вытяжки сгущают в вакуум-выпарной аппаратуре при температуре 50—60 °С. При получении экстракта полыни горькой методом дробной мацерации применяют особый технологический прием: первый слив сразу упаривают в вакуум-выпарном аппарате до консистенции густого экстракта, два последующих — до '/з первоначального объема и после центрифугирования снова упаривают. Все сгущенные вытяжки объединяют.

При производстве сухого экстракта корня солодки упаренные вытяжки подвергают сушке в вакуум-вальцовых сушилках и массу измельчают в шаровых мельницах.

Стандартизуют густые экстракты по содержанию влаги, тяжелых металлов (допустимое количество — не более 0,01 %) В экстракте корня солодки определяют количество кислоты глицерризиновой. В густом экс-

392

тракте должно быть не менее 14 %, в сухом — не менее 17 %.

Водные экстракты применяют в качестве наполнителей при изготовлении пилюль, экстракты корня солодки также для изготовления сиропа и эликсира лакричного. Экстракт травы полыни горькой используют как горечь для возбуждения аппетита и усиления деятельности пищеварительных органов.

Спиртовые

экстракты. Спиртовые

экстракты по консистенции

могут быть жидкими, густыми и сухими

Для

получения спиртовых экстрактов

используют методы

перколяции, реперколяции, дробной

мацерации по

принципу противотока и противоточного

экстраги рования.

В качестве экстрагента при получении

жид ких

экстрактов применяют этанол в

концентрации от

30 до 90 %, "чаще 70_%, в производстве

густых и

еУхих~~эТГС1ракпте^"также

спирты амиловый, про-пияовый,

иногда метиловый, которые в

процессе производства

готового продукта полностью удаляются.

При

получении густых экстрактов

предпочитают использование этанола.

Для полного истощения растительного

материала при перколировании требует

ся

7—9-кратное.-КОЛичество

экстрагента. <*

Жидкий

экстракт

1-1

означает

что в одной объем ной

частиготового продукта содержится

столько же

действующих веществ, сколько в единице массы растительного сырья. J4a „фармацевтических JlPj^njp^jimx экстракт готовят по массе, т е. из единицы массы сырья ■Тюлучают'" единицу массы" готового продукта]; Наиболее' предпочтительным методом получения жидких экстрактов является противоточный, исключающий стадию упаривания извлечения.

сЦргОчистка жидких экстрактов как аналогов настоек осуществляется длительным отстаиванием при температуре не выше 8 °С в хорошо закрытых емкостях, с последующим фильтрованием осветленной жидкости через пресс-фильтр.

Очистка вытяжек для густых и сухих экстрактов проводится различными способами: аналогично водным извлечениям — кипячением с добавлением адсорбирующих веществ или без них, если экстрагирование проводилось слабым этанолом (20—40 %) ив вытяжках Много ВМС (водорастворимых белков, Сахаров, ферментов); обработкой крепким этанолом, путем замены растворителя — к упаренной вытяжке добав-

393

ляют воду Растворимые в этаноле побочные продукты (хлорофилл, смолистые вещества и некоторые другие) выпадают в осадок. Вытяжку отстаивают, фильтруют или центрифугируют и затем упаривают до нужной концентрации

Стандартизуют жидкие экстракты по содержанию этанола, определение которого проводят дистилляци онным методом, приведенным в ГФ XI действующих веществ, сухому остатку, плотности Густые и сухие экстракты стандартизуют по содержанию влаги и действующих веществ. Экстракты, не соответствующие требованиям НТД по содержанию действующих веществ доводят до стандарта смешиванием с одноименным экстрактом или (при необходимости) разбав ляют каким-либо индифферентным веществом густые экстракты -- декстрином, сахаром свекловичным, патокой; сухие — сахаром молочным, глюкозой и т д.

Жидкие экстракты получили наиболее широкое применение в медицине. Они имеют ряд преимуществ, их легко и быстро дозировать пипеткой или бюреткой; производство жидких экстрактов более простое; полученное извлечение или концентрированная часть его (в зависимости от способа экстрагирования) не подвергаются тепловой обработке, что в большей степени обеспечивает нативность действующих веществ Густые экстракты быстро подвергаются разложению под действием микроорганизмов, их трудно дозировать (отвешивать)

Сухие экстракты большей частью гигроскопичны Многие из них отсыревают в процессе производства и во время хранения Достаточно 1—2 раза открыть банку с сухим экстрактом, как он набирает влагу, сбивается в комки прилипает к стенкам, дозировать его невозможно

В связи с этим проводится поиск методов устранения их гигроскопичности. Установлено что этанол разной концентрации существенно влияет на гигроскопичность экстрактов, следовательно, необходимо подбирать такой экстрагент который не извлекал бы гигроскопичные побочные вещества. По этой же причине обращается внимание на подбор наполнителей при разбавлении экстрактов

Эфирный экстракт Получают один эфирный экс тракт густой из корневищ папоротника мужского Extractum Filicis mans aethereum Используют метод

394

циркуляционного экстрагирования в аппарате «Сок-слет». В качестве экстрагента, кроме эфира этилового, могут применяться другие органические растворители, в частности, неогнеопасные — дихлорэтан и углерод четырххлористый. Готовое извлечение собирается в испарителе аппарата, органический растворитель полностью отгоняется под вакуумом. Экстракт стандартизируется по содержанию действующего вещества — филицина, представляющего собой гидрофобный комплекс фенольных соединений. Сырого филицина в экстракте должно быть в пределах 25—28 %. При большем содержании филицина экстракт разбавляют маслом подсолнечным, парафином жидким или экстрактом с меньшим содержанием филицина. Экстракт с меньшим содержанием филицина укрепляют путем смешивания с более концентрированным.

Хранить экстракт следует в хорошо укупоренной таре, в защищенном от света месте, по списку Б При хранении экстракт может загустеть, а филицин — выкристаллизоваться. В этом случае перед употреблением препарат следует разогреть на водяной бане и перемешать. Применяют в сочетании с солевым слабительным против ленточных глистов.

Масляные экстракты. Масляные экстракты (медицинские масла) — это извлечения из лекарственного растительного сырья, приготовленные с использованием растительных или минеральных масел.

В настоящее время в медицинской практике применяют масляные экстракты из листьев белены (масло беленное), травы зверобоя, плодов шиповника (масло шиповника) и облепихи (масло облепиховое).

Экстрагирование растительного материала проводится методом мацерации подогретыми до температуры 60—70° маслами, а также методом противоточ-ного экстрагирования — 70 % этанолом или другими органическими растворителями.

Получение беленного масла (Oleum Hyoscyami) методом мацерации заключается в обработке стандартного сырья листьев белены аммиачно-этанольным раствором. 100,0 г листьев белены с содержанием не менее 0,05 % алкалоидов смачивают смесью, состоящей из 75 мл 95 % этанола и 3 мл 10 % раствора аммиака, настаивают при комнатной температуре в течение 12 ч. Содержащиеся в листьях малорастворимые в масле соли алкалоидов переходят в хорошо

395

растворимые основания. Затем в обработанную массу добавляют масло подсолнечное и безводный натрия сульфат. Смесь нагревают в варочном котле до температуры 50—60 °С при постоянном перемешивании (до удаления этанола и аммиака). Полученную вытяжку процеживают через марлю, сырье отжимают на прессе и вытяжки объединяют. Очищают отстаиванием в течение 48 ч при температуре 8 °С и повторно процеживают через двойной слой марли. Метод недостаточно эффективен, в материале остается значительное количество алкалоидов.

При получении масла беленного методом противо-точного экстрагирования в качестве экстрагента используют смесь 70 % этанола с 10 % раствором аммиака. Экстрагирование проводят до полного истощения сырья. Процеженную и отфильтрованную вытяжку смешивают с равным количеством растительного масла (подсолнечного или хлопкового) и переносят в вакуум-выпарной аппарат. Отгонку этанола проводят без вакуума, а затем при разрежении (79993,2—86659,3 Н/м*) и температуре 80—85 °С отгоняют воду. К полученному экстракту добавляют недостающее количество растительного масла, тщательно перемешивают, дают отстояться в течение 4—5 сут, после чего прозрачный слой масла декантируют, а мутный слой фильтруют через нутч-фильтр. Обе порции экстракта объединяют и определяют выход и подлинность препарата. Масло белены разливают в стеклянные бутыли по 15—18 кг. Хранят в прохладном месте.

Масляный экстракт травы зверобоя (Extractum Hyperici oleosum) получают методом мацерации с 10-кратным количеством растительного или минерального масла при нагревании. Полученное извлечение фильтруют и определяют наличие производных антрацена.

При получении масляного экстракта из плодов шиповника (Extractum Rosae oleosum) используют отходы производства после получения витамина С и Р Сухой жом мякоти плодов шиповника, очищенный от семян, настаивают с растительным маслом при температуре 60—70 °С. Кроме подсолнечного масла, можно использовать соевое и др. Полученное извлечение фильтруют. Экстрагирование сырья проводят также путем противоточного процесса органическими

396

растворителями — дихлорэтаном или метиленом хлористым. Экстрагент полностью удаляют из вытяжки, а оставшуюся массу растворяют в растительном мае ле. Препарат стандартизуют по содержанию кароти ноидов, которых должно быть не менее 1,2 г/л.

Масло шиповника (Oleum Rosae) получа ют из семян, экстрагирование которого осуществляют органическими растворителями в аппарате «Сокслет», с последующим удалением растворителя отгонкой под вакуумом.

В масле регламентируется содержание ее- и р-токо-феролов (не менее 0,4 г/л) и каротиноидов (не менее 0,5 г/л). Кислотное число должно быть не более 5,5.

Масло облепихи (Oleum Hippophaeae) В настоящее время используются два способа обработки сырья. По первому способу масло получают из сухого жома плодов облепихи после отделения из них сока. Экстрагирование масла проводят методом противотока в батарее экстракторов, снабженных паровыми рубашками, обогреваемыми горячей водой. Сухой жом в мешках из белтинга или другой фильтрующей ткани загружают в предварительно нагретые экстракторы. В первом экстракторе сырье настаивают С горячим маслом подсолнечным (60—65 °С) в течение 1,5 ч, после чего вытяжка из первого экстрактора передается на сырье во второй экстрактор, а в первый поступает чистый экстрагент и т д. Готовый продукт получают из последнего экстрактора и в это время первый экстрактор отключают Из него сливают отработанное масло подсолнечное, называемое «концевое» и выгружают шрот. В первый экстрактор загружают новую порцию сырья, на которое поступает вытяжка из последнего экстрактора, а свежий экстрагент подают на сырье во второй экстрактор. Следующую порцию готового продукта получают теперь из первого экстрактора и т д. Каждый раз количество готового продукта, так называемого «диффузионного» масла, должно соответствовать массе сырья в экстракторе. Вытяжки объединяют и стандартизируют по содержанию каротина и каротиноидов, которых должно быть не менее 0,18 %, токоферолов не менее 0,11 % Нормируется содержание свободных жирных кислот Кислотное число должно бЬть не более 14,5. Если масло не^Щ^ет требованиям стандарта, например, содержит болйие действующих, веществ, то в него

397

![]()

добавляют «концевые масла», т е проводят купаж.

После этого масла подвергают очистке фильтрованием.

По второму способу в качестве сырья используют мякоть плодов облепихи без семян или отдельно семена. Обработка того и другого сырья осуществляется применением метода циркуляционного экстрагирования с использованием метилена хлористого при температуре около 40 °С. Органический экстрагент отгоняется полностью в вакуум-выпарном аппарате в среде углерода диоксида при добавлении в извлечение небольшого количества воды. Готовый продукт стандартизируют по тем же показателям, которые указаны выше Метод дает возможность увеличить выход масла с повышенным содержанием кароти-ноидов и меньшим количеством свободных жирных кислот

,—3j$£ZMS£:T,bt стндархш£ШШМ,ые^—_ концентраты для

' приготовлен1^С_ностоев...и..Ртва.ров. Это особая группа

жидких и сухих экстрактов, предназначенная для

б ыстрого

приготовления настоев и отваров в

условиях

ыстрого

приготовления настоев и отваров в

условиях

аптечного производства.

Жидкие экстракты готовят в соотношении _ 1:2^ сухие — 1:1 _и_з стандартного растительного сырья, т. е. из единицы массы растительного материала получают две объемные части жидкого или единицу массы сухого экстракта. В качестве экстрагента используют этанол в концентрации от 20 до 40 %, чтобы приблизить экстракты по составу экстрагируемых веществ к водным извлечениям. Применение этанола в концентрации менее 20 % невозможно, так как не обеспечивает антибактериальную стабильность препарата.

Технология стандартизованных экстрактов предусматривает те же стадии, что и общая схема получения экстрактов, а именно: экстрагирование лекарственного растительного сырья, очистка извлечения, выпаривание и сушка1, стандартизация.

Экстрагирование лекарственного растительного сырья проводится до максимального истощения материала методами перколяции, противоточного экстрагирования, дробной мацерации по принципу противо-

' Выпаривание вытяжки должно проводиться при получении жидких экстрактов методом реперколяции с законченным циклом, выпаривание и сушка при получении сухих экстрактов.

398

тока. Очистка вытяжек сводится к отстаиванию и фильтрованию отстоявшегося извлечения. Жидкие экстракты для настоев и отваров получают, как правило, без управления вытяжки. Извлечение для приготовления сухих экстрактов упаривают и сушат под вакуумом при температуре не выше 50—60 °С, сухую массу измельчают в шаровой мельнице. Для высушивания вытяжки применяют также лиофильную (распылительную) сушку

Стандартизуют экстракты для настоев и отваров по содержанию действующих веществ или биологической активности, жидкие экстракты — по сухому остатку и содержанию этанола, сухие по содержанию влаги.. В качестве разбавителей жидких экстрактов применяется этанол; наполнителями для сухих экстрактов служат лактоза и декстрин.

В отличие от обычных сухих экстрактов, стандартизованные содержат действующие вещества в количестве, равном их содержанию в исходном лекарственном сырье

14.5. РЕКУПЕРАЦИЯ И РЕКТИФИКАЦИЯ

Рекуперация 'от лат. recuperatio — возвращение, получение вновь) — технологический прием, осуществляемый с целью возвращения в производство части ценных растворителей из отработанного сырья, конденсатов и т. д.

При получении экстракционных препаратов из растительного или животного сырья в качестве экстрагента широко используется этанол, большое количест во которого остается в материале после извлечения Во избежание потерь этанола, для снижения себестоимости готовой продукции и обеспечения рентабельности производства проводят частичную или полную его рекуперацию.

Частичная рекуперация этанола. Она сводится к отгонке этанола с водяным паром или вытеснению его водой, объем которой должен быть 3—5-кратным по отношению к массе сырья. Рекуперация проводится в экстракторах, перколяторах или других емкостях, где материал настаивается в течение 2 3ч, после чего' промывные воды медленно сливают Рекуперат содержит 6—10% этанола и различные красящие вещества, придающие ему темный цвет.

399

![]()

Для очистки и укрепления этанольных рекуператов в производстве широко используют ректификацию (полную рекуперацию).

Ректификация (от лат. rectificatio—исправление, очистка) заключается в разделении смеси взаимо-смешивающихся жидкостей с разной температурой кипения на индивидуальные компоненты, в системах, содержащих азеатропы — на азеатропную смесь и один из компонентов.

В широком смысле перегонка представляет собой процесс, осуществляемый однократно или многократно, включающий частичные испарения разделяемой смеси с последующей конденсацией образующихся паров. Разделение смеси летучих жидкостей, имеющих разную температуру кипения, на фракции путем однократной простой перегонки неполное. Так как температура кипения отдельных компонентов смеси разная, состав пара над кипящей жидкостью отличается от ее состава. Пар содержит больше легко-летучего (низкокипящего) компонента, чем жидкость, из которой он образуется.

При кипячении рекуперата (этанольно-водной смеси) пар обогащается этанолом как низкокипящим компонентом. Сконденсированный пар—дистиллят

400

U

I I I I

Р ис.

14.12. Диаграмма состав — свойства.

Объяснение в тексте.

ис.

14.12. Диаграмма состав — свойства.

Объяснение в тексте.

представляет собой более концентрированный этанол по сравнению с исходной этанольно-водной смесью. В процессе перегонки состав рекуперата и паровой фазы постепенно меняется. По мере испарения низко-кипящего компонента (этанола) из рекуперата, температура его непрерывно растет, пар все больше обогащается высококипящим компонентом (парами воды), а содержание низкокипящего компонента — уменьшается. Дальнейшая перегонка теряет смысл, так как концентрация этанола в получаемом дистилляте начинает уменьшаться. Для более полного разделения смеси летучих жидкостей применяют многократную перегонку — ректификацию, осуществляемую путем противоточного взаимодействия паров, образующихся при перегонке жидкости, и флегмы, получающейся при конденсации паров. Процессы испарения и конденсации повторяются многократно и сопровождаются массо- и теплообменом.

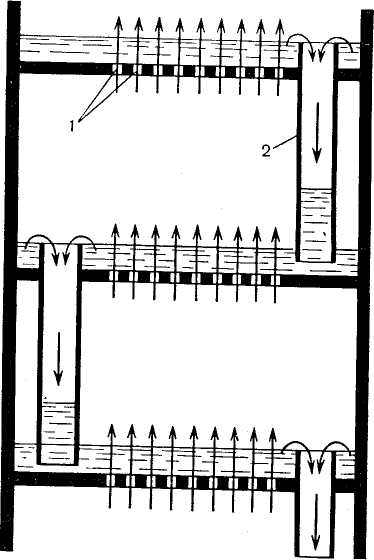

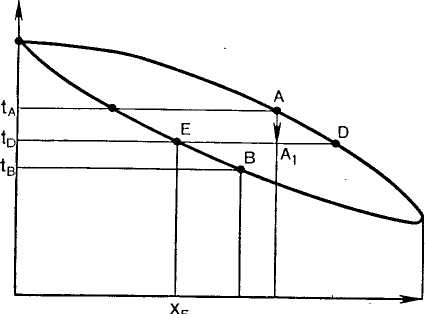

Процесс ректификации можно проследить на диаграмме «Состав — свойства», представляющей зависимость температур кипения и конденсации от состава жидкости и пара (t — X — Y) (рис. 14 12).

Диаграмма выражена двумя кривыми, соединенными между собой в двух точках. Точка А — температура кипения воды (100 °С при 101324,72 Н/м2)

401

Точка D — температура кипения азеотропной смеси (жидкая фаза находится в равновесном состоянии с паровой фазой того же состава). Нижняя кривая — линия кипения, верхняя — линия конденсации. Пространство под нижней кривой представляет область жидкости, выше верхней — пара. Между линиями кипения и конденсации существует двухфазная область жидкости и пара. По диаграмме можно определить температуру кипения этанольно-водной смеси любого состава. Для этого необходимо провести вертикаль до пересечения с линией кипения и затем спроектировать точку на ось ординат Можно также найти состав пара какой-либо смеси, для чего на оси абсцисс откладывают ее состав и из данной точки проводят вертикаль до пересечения с линией кипения и далее из точки пересечения — горизонталь до линии конденсации. Абсцисса найденной точки пересечения выражает искомый состав пара.

На диаграмме видно, что температура кипения смеси ниже температуры кипения чистого высоко-кипящего компонента и выше — чистого низкокипя-щего. По мере увеличения в смеси низкокипящего компонента температура ее кипения понижается. Абсциссы линий конденсации больше абсцисс линий кипения при тех же ординатах, т. е. жидкая и паровая фазы, находящиеся в равновесном состоянии, имеют различный состав. При частичной конденсации паровой фазы образующийся дистиллят имеет температуру кипения выше температуры конденсации пара.

Линия С—С|, на которой расположены точки, показывает различную степень конденсации паров от О в точке С до полной — 100 % в точке С:

Нагревая исходную смесь состава Xi до температуры кипения ti, получим находящийся в равновесии с жидкостью пар состава Хз, обогащенный низко-кипящим компонентом (этанолом). При частичной конденсации этого пара В—В| в дистиллят переходит больше высококипящего компонента, а в паровой фазе остается больше низкокипящего, но температура кипения полученного дистиллята будет ниже температуры кипения исходной смеси. При дальнейшей частичной конденсации пара, обогащенного низко-кипящим компонентом, образующийся дистиллят будет иметь еще более низкую температуру кипения (1з), чем предыдущий, а образующийся пар обогатится

402

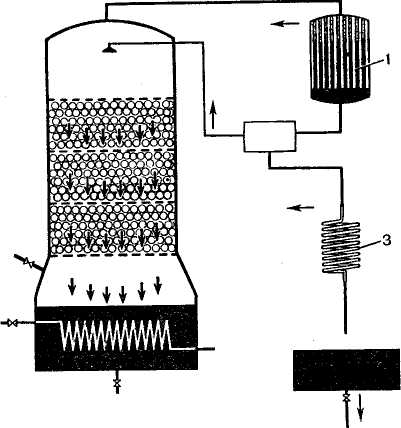

Рис. 14.13. Устройство насадочной ректификационной колонны. 1 дефлегматор, 2 насадки, 3 концевой холодильник

низкокипящим компонентом и т. д. до образования нераздельно кипящей смеси (азеотропа).

Процесс ректификации может протекать при атмосферном давлении, разрежении для разделения высо-кокипящих смесей и под давлением выше атмосферного для смесей, которые при более низких величинах давления находятся в газообразном состоянии.

Ректификационные установки. Процесс ректификации проводят в установках, которые состоят из ректификационной колонны, перегонного куба, дефлегматора, конденсатора-холодильника и сборника дистиллята. Ректификационная колонна представляет собой цилиндрический аппарат высотой от 15 до 30 м и диаметром от 1 до 6 м. В зависимости от внутреннего устройства ректификационные колонны делят на наса-

403

![]()

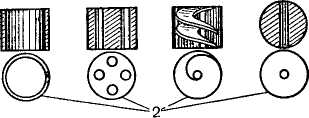

Рис. 14.14. Устройство барботажной, тарельчатой колонны (ситча-той)

1 ситчатая тарелка; 2 — переливная трубка

Рис. 14.15. Устройство барботажной, тарельчатой колонны (кол-пачковой).

1—дефлегматор; 2—колпачковая тарелка; 3—концевой холодильник.

дочные (рис. 14.13) и барботажные, имеющие ситча-тые (рис. 14.14) или колпачковые (рис. 14.15) тарелки. Назначение внутреннего устройства — обеспечить наиболее тесный контакт паров, поднимающихся снизу, с жидкой фазой, стекающей по колонне сверху вниз.

Дефлегматор (кожухо-трубный теплообменник) предназначен для полной или частичной конденсации паров (при охлаждении водой, имеющей температуру 60—80 °С). Холодильник представляет собой концевой конденсатор, в котором происходит охлаждение дистиллята и конденсация паров, прошедших через дефлегматор и оставшихся в парообразном состоянии. Рекуперат поступает в перегонный куб, обогреваемый

404

глухим паром, и доводится до кипения. Образующиеся пары поднимаются вверх-, попадают в ректификационную колонну и далее в дефлегматор, откуда в виде конденсата, так называемой флегмы, возвращаются в верхнюю часть колонны.

Насадочные колонны представляют собой цилиндрические аппараты. Для создания большей поверхности фазового контакта и интенсивности перемешивания жидкой и паровой фаз в них загружают насадку — твердые тела различной формы: шары, кольца, тонкостенные цилиндры, изготовленные из керамики, фарфора, стали. Насадки засыпают беспорядочно или правильными рядами в виде отдельных слоев, высотой от 1,5 до 3,0 м, между которыми устанавли-

405

вают направляющие конусы. В зависимости от режима движения жидкости и пара насадочные колонны могут работать с различной эффективностью. В первом случае, когда поток пара является сплошным, а жидкость стекает по насадке тонкой пленкой, соприкосновение фаз определяется величиной поверхности насадки. Если движение пара ускоряется за счет барбо-тирования через жидкость, контакт между фазами возрастает, что приводит к интенсификации процесса массообмена. При эмульгировании жидкость заполняет весь объем насадки, не занятый паром, и становится дисперсионной средой, а пар — дисперсной фазой, распределенной в жидкости, что еще больше увеличивает степень разделения смеси.

Барботажные колонны имеют ряд горизонтальных перегородок — тарелок. Режим их работы несколько отличается от насадочных колонн Пар распределяется в жидкости в виде пузырьков и струй, образуя большую поверхность контакта.

Ситчатые тарелки имеют отверстия диаметром 2—5 мм, через которые проходит пар. Он барботирует через слой жидкости на тарелке высотой 25—30 мм, который поддерживается положением верхних концов переливных трубок, а снизу — давлением пара. Жидкость перетекает на следующую тарелку только по переливным трубкам. Взаимодействие между паром и жидкостью происходит на некотором расстоянии от дна тарелки в слое пены и брызг. Для нормальной работы колонны необходимо, чтобы пар имел давление, необходимое для преодоления гидростатического сопротивления жидкости на тарелке. Если давление пара недостаточно, то жидкость будет стекать через отверстия и затапливать колонну

Колпачков ые тарелки снабжены патрубками, накрытыми сверху колпачками. Пар проходит через слой жидкости, уровень которой на тарелке поддерживается переливными трубками. Нижние концы трубок опущены под уровень жидкости следующей тарелки, благодаря чему создается гидрозатвор, предотвращающий прохождение через них пара. Колонны различаются числом колпачков на тарелке. Барботажные колонны обеспечивают довольно хорошее разделение смеси.

Ректификационные установки независимо от кон-

406

струкции колонн могут быть как периодического, так и непрерывного действия

В ректификационных колоннах периодического действия вся смесь загружается в куб, где поддер живается ее постоянное кипение. Пар поступает в колонну, орошаемую флегмой, происходит его укрепле ние Другая часть дистиллята из дефлегматора и кон цевого конденсатора, охлажденная до определенной температуры, попадает в сборник готового продукта. Ректификацию продолжают до тех пор, пока жидкость в кубе не достигнет заданного состава. После этого обогрев куба прекращают, остаток удаляют, а куб загружают новой смесью. В начале процесса в колонну поступают пары, богатые низкокипящим компонентом В этот период в колонну необходимо подавать большое количество флегмы, чтобы выделить из паров содер жащийся в них высококипящий компонент. В ходе процесса кубовая жидкость обедняется низкокипящим компонентом, а пары все более обогащаются высоко-кипящим. В связи с этим для получения дистиллята постоянного состава необходимо увеличивать количество флегмы. Если же его оставлять постоянным, то в дистилляте будет снижаться концентрация низко-кипящего компонента (этанола)

Недостатками колонн периодического действия являются: ухудшение качества готового продукта и потери тепла при загрузке и выгрузке куба Они устраняются в ректификационных колоннах непрерыв ного действия, состоящих из двух частей нижней, в которой происходит отделение низкокипящего ком понента из стекающей вниз флегмы, и верхней укрепляющей, назначение которой обогащать поднимающиеся вверх колонны пара низкокипящего компонента

Исходная смесь нагревается до кипения и непре рывно с определенной скоростью поступает в исчерпывающую часть колонны, затем в дефлегматор, из которого на верхнюю часть колонны подается одинаковое количество флегмы постоянного состава.

Взаимодействие пара и жидкости на тарелках ректификационной колонны можно проследить на диа грамме «Состав-свойства» (рис 14 16) Пар А из куба, имеющий температуру 1а, попадая на нижнюю тарелку, смешивается с жидкостью-флегмой В При контакте с флегмой, имеющей более низкую темпе

407

t°![]()

*B

YA

YD

C,%

Рис.

14.16. Диаграмма

состав — свойств? Объяснение в

тексте.

*B

YA

YD

C,%

Рис.

14.16. Диаграмма

состав — свойств? Объяснение в

тексте.

ратуру — te, пар частично конденсируется. За счет выделяющейся теплоты конденсации жидкость на тарелке кипит. Образовавшийся пар содержит низко-кипящего компонента больше, чем пар, поднимающийся из куба. Его состав соответствует положению точки D, а температура — tD. Флегма, обогатившаяся высококипящим компонентом в момент равновесия системы А, имеет температуру, равную температуре пара, ее состав соответствует точке Е, состав пара при этом будет Yd, а флегмы Хе. На следующей тарелке процесс повторяется. С последней тарелки вверху колонны выходит пар, максимально содержащий низкокипящий компонент (этанол), а с нижней тарелки стекает флегма, состоящая почти целиком из высококипящего компонента.

Кроме колонной аппаратуры, для ректификации могут быть использованы роторные аппараты с различной конструкцией контактных устройств: пленочные, капельно-струйные, комбинированные и др. Они работают в режиме турбулентных потоков паровой и жидкой фаз, при атмосферном давлении и под вакуумом. В пленочных роторных ректификационных аппаратах массообмен протекает между вращающимися и невращающимися цилиндрами, стенкой аппарата и ротором, на поверхности пленки и капель. В капельно-струйных аппаратах пар взаимодействует с жидкостью, находящейся в мелкодисперсном состоянии. Максимальная поверхность контакта фаз

408

„ в таких аппаратах осуществляется путем многократ ■■>* ной деформации капель жидкости. Контактное устрой ство этих аппаратов может представлять собой гладкие конусные диски, с которых жидкость стекает в центр вращающихся корзин с перфорированной поверхностью. Под действием центробежной силы жидкость поднимается по поверхности корзины и разбрызгивается через отверстия в виде капель и струй. Ударяясь о корпус аппарата, стекает в центр нижерасположенной корзины. Пар поднимается вверх через завесу капель жидкости. Предложены аппараты, в которых конусы устанавливают на внутренней стороне неподвижных и на внешней стороне вращающихся цилиндров, что обеспечивает многократную деформацию капель жидкости и улучшает турбулентное движение пара, проходящего через жидкость в различных направлениях.

Роторные ректификационные аппараты отличаются компактностью, высокой производительностью, небольшим гидравлическим сопротивлением и возможностью использования в нестационарных условиях.

Характеристика укрепленного и абсолютного этанола. При ректификации рекуператов получают очищенный и укрепленный этанол любой крепости — до 97,18 % (95,57 % по массе), плотность которого составляет 0,8025, температура кипения 78", 12 °С. Иногда этанол содержит летучие примеси, для удаления которых его обрабатывают углем активированным. При разбавлении водой до концентрации 96,2—96,4 % получают этанол-рекуперат, который неограниченно используется в фармацевтическом производстве.

Для проведения аналитических работ, химического синтеза лекарственных веществ на стадии очистки находит применение абсолютный этанол, его температура кипения 78,5 °С (78,37 °С), плотность 0,78927 Этанол абсолютный получают перегонкой водно-этанольного раствора при пониженном давлении или в присутствии третьего компонента (бензола) Смесь бензола с водой кипит при температуре более низкой, чем этанольно-водная, что дает возможность выделить отдельно компоненты. Крепкие ректификаты подвергают обезвоживанию с помощью водоотнимающих средств, перегонкой над натрием или калием металлическим, кипячением в течение нескольких часов с меди сульфатом безводным.

409

Контрольные вопросы

В чем заключается физическая сущность процесса экстра гнрования?

Каковы особенности экстрагирования высушенного к свеже го лекарственного растительного сырья?

Что такое потери на диффузии и каковы возможности и« уменьшения?

Какие факторы влияют на процесс экстрагирования?

На чем основан выбор технологии экстракционных пре паратов?

G В чем заключается метод противоточного экстрагирования?

Каковы возможности использования метода циркуляцион ного экстрагирования в аппарате «Сокслета»?

Какая аппаратура применяется в производстве настоек и экстрактов?

Какие стадии процесса перколяции существуют в произ водстве настоек и жидких экстрактов?

Какими способами проводится очистка вытяжек при полу чении настоек и экстрактов? Перечислите используемую аппаратуру

Каковы способы стандартизации настоек и жидких экс трактов?

Каковы особенности технологии стандартизованных жидких и сухих экстрактов?

Каковы способы очистки жидких и густых экстрактов?

14 Из каких стадий состоит процесс получения масляных экстрактов?

Каковы перспективы интенсификации технологии экстрак ционных препаратов?

Как осуществляется частичная и полная рекуперация этанола?

По какой диаграмме можно проследить процесс ректифи кации этанола?

Каков принцип работы ректификационных установок?