- •5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием используемых инновационных образовательных технологий.

- •6.Содержание практических занятий

- •8. Самостоятельная работа бакалавра

- •Тема 1: Полупроводниковые приборы и устройства.

- •1.Полупроводник, различные типы проводимости (р, n- проводимость); р-n переход.

- •1.1Кремневые диоды открываются при напряжении 0,4-0,8в, а германиевые при 0,2-0,4в.

- •1.2Обратный ток в 1000 раз меньше прямого тока.

- •1.3У словные обозначения диода: треугольник –анод, полочка- катод

- •1.4Условные обозначения стабилитрона

- •Тиристорами называют пп устройство с 2-я устойчивыми состояниями. Тиристор с остоитобычно из 3-х или более последовательно включенных р-n –переходов . Например:

- •1.5Конструкция, обозначения электродов , технические харакеристики

- •Тема 2(4ч): Выпрямители:

- •1.5.2Мостовая схема 2-х полупериодного выпрямителя представлена на рисунке 7

- •1.6Выпрямители в 3-х фазных цепях.( однополупериодный, 2-хполупериодный).

- •1.6.1Трехфазные выпрямители

- •Тема 5(2ч): : Инверторы и конверторы

- •Автономные иинверторы

- •Тема 6(4ч): : Транзисторы

- •Схемы включения транзисторов

- •Частотная характеристика

- •7. Усилители постоянного тока

- •Тема5 (2ч):Усилители

- •Тема 6(2ч): Операционные усилители.

- •1.6.3.1.1.1.1Таблица1

- •2.1.25.1.1.1Для интегрирующего усилителя (рис.8) справедливы соотношения

- •Тема7(2ч): Управляемые источники ( на cpc)

- •Тема8(2ч): Импульсные устройства.

- •10.25. Логические автоматы с памятью

- •Тема9(2ч): Логические устройства.

- •Тема12(2ч): Электронные генераторы

- •Список вопросов по курсу « Общая Электротехника»

- •Список вопросов по дисциплине «Промышленная электроника».

- •3 Приложение

- •Список понятий которыми дожен владеть студент в начале изучения курса «Элекротехника и Электрника»

- •3.11.Задача анализа переходных процессов;

- •3.23.Понятие о коммутации;

- •Первый закон коммутации :

- •Второй закон коммутации:

- •Общая характеристика методов анализа переходных процессов в линейных электрических цепях .

- •Определение классического метода расчета переходных процессов.

- •3.2.1Пример 1. Переходный процесс в цепи при подключении к источнику эдс цепи c последовательно соединенными r и l

- •3.2.2Рассмотрим цепь на рис.1

- •4Составим уравнение цепи. По второму закону Кирхгофа

- •Закорачивание цепи катушки индуктивности с током .

- •Размыкание цепи катушки с индуктивностью

- •Переходные процессы в цепи постоянного тока с одним емкостным элементом

- •6Решение уравнения (п4-1) запишем в виде суммы двух составляющих:

- •Литература

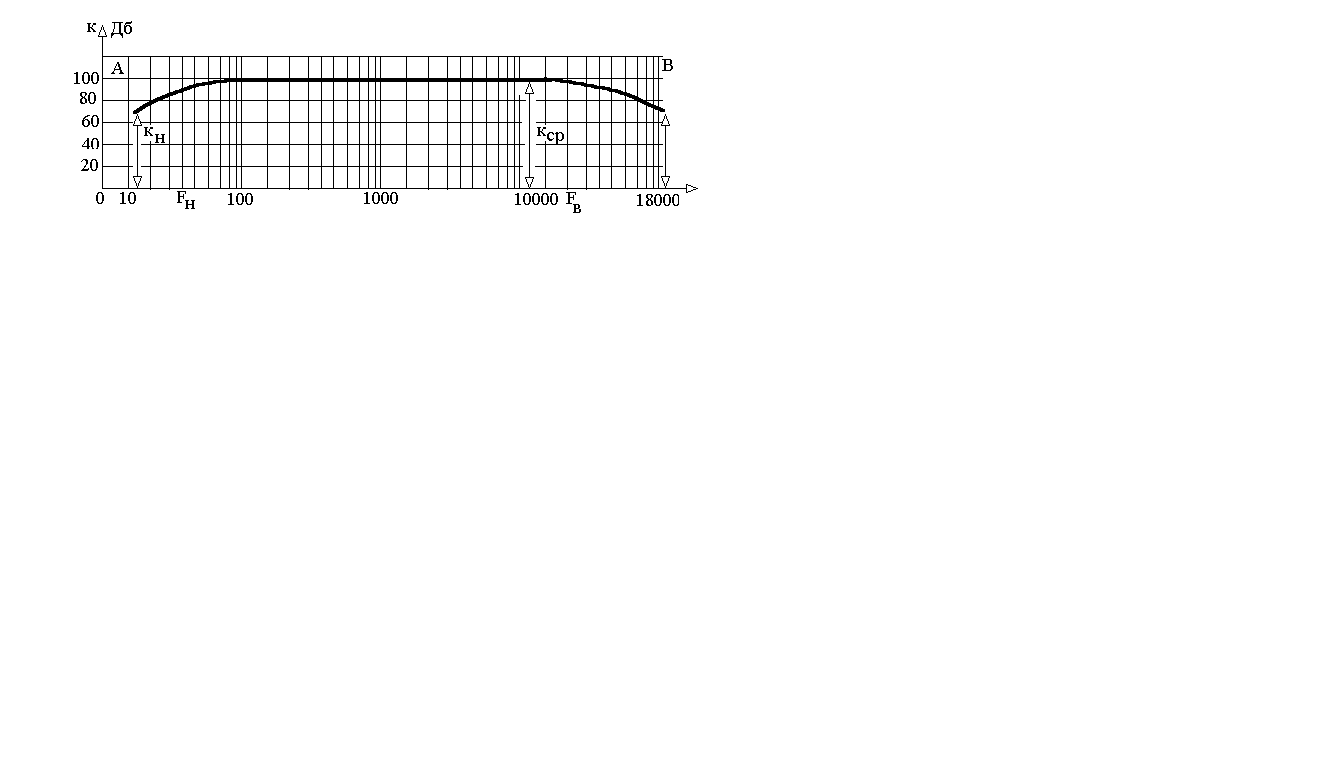

Частотная характеристика

В реальном усилителе сигналы разных

частот усиливаются по- разному. Зависимость

коэффициента усиления от частоты сигнала

называется частотной характеристикой.

(см. рис. 4.1).

реальном усилителе сигналы разных

частот усиливаются по- разному. Зависимость

коэффициента усиления от частоты сигнала

называется частотной характеристикой.

(см. рис. 4.1).

(рис. 4.1)

на этом графике

![]() -

максимальный коэффициент усиления,

-

максимальный коэффициент усиления,

![]() -ширина

полосы пропускания. Как видно из графика

частотной характеристики, в пределах

полосы пропускания коэффициент усиления

почти не меняется. Уменьшение коэффициента

усиления в пределах полосы, не превышающее

3 дБ (20-30%) ухо человека почти не замечает.

Из-за неравномерного усиления составляющих

сложного сигнала в полосе рабочих частот

усилителя возникают частотные искажения.

Действительно, усилитель с частотной

характеристикой (см. рис. 5.4) сигналы с

частотой ниже, чем

-ширина

полосы пропускания. Как видно из графика

частотной характеристики, в пределах

полосы пропускания коэффициент усиления

почти не меняется. Уменьшение коэффициента

усиления в пределах полосы, не превышающее

3 дБ (20-30%) ухо человека почти не замечает.

Из-за неравномерного усиления составляющих

сложного сигнала в полосе рабочих частот

усилителя возникают частотные искажения.

Действительно, усилитель с частотной

характеристикой (см. рис. 5.4) сигналы с

частотой ниже, чем

![]() и выше чем

и выше чем

![]() усиливает неодинаково по сравнению с

сигналами какой- либо средней частоты

усиливает неодинаково по сравнению с

сигналами какой- либо средней частоты

![]() .

.

Частотные искажения оцениваются коэффициентом частотных искажений М, который представляет собой отношение коэффициента усиления на средней частоте к коэффициенту усиления на определяемой частоте:

![]()

Коэффициент частотных искажений на верхней и нижней граничных частотах одинаков и равен

![]()

Если усилитель состоит из нескольких каскадов и известны частотные искажения в каждом, то коэффициент частотных искажений всего усилителя определяется из формул:

![]()

Чувствительностью усилителя называется тот минимальный сигнал, подаваемый на вход, при котором на выходе усилителя создается выходное номинальное напряжение (мощность).

В ыходное

номинальное напряжение (мощность)-

это наибольшее выходное напряжение

(мощность), при котором искажения не

превышают значений, оговоренных в

технической документации.

ыходное

номинальное напряжение (мощность)-

это наибольшее выходное напряжение

(мощность), при котором искажения не

превышают значений, оговоренных в

технической документации.

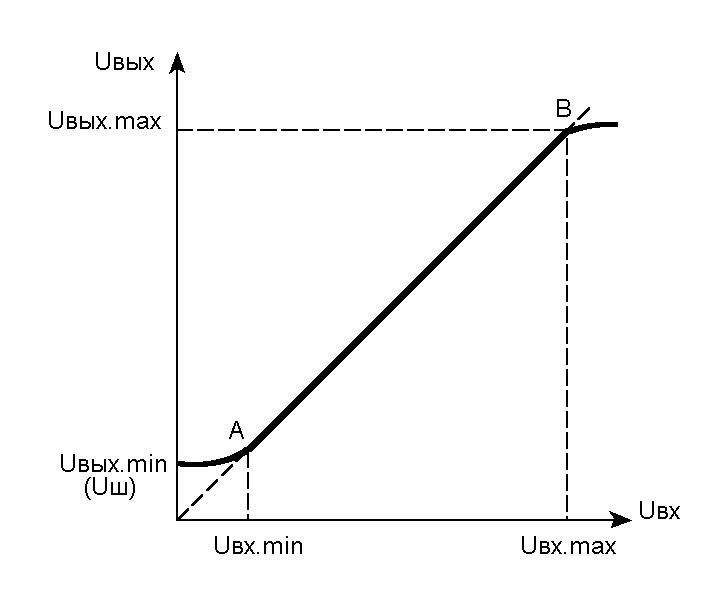

Амплитудная характеристика

Зависимость выходного напряжения усилителя от его входного при неизменной частоте сигнала называется амплитудной характеристикой (рис. 4.2).

(рис. 4.2)

На амплитудной характеристике имеется три участка. В нижней части она имеет изгиб, так как собственные шумы усилителя соизмеримы с амплитудой сигнала.

В средней части амплитудная характеристика линейна. Это рабочий участок (АВ), при работе на нем не будет искажений формы сигнала, будут минимальными линейные искажения.

В верхней части амплитудная характеристика транзистора имеет изгиб. Если амплитуда входного сигнала такова, что работа усилителя идет на изогнутых участках, то в выходном сигнале появляются нелинейные искажения. Чем больше нелинейность, тем сильнее искажается синусоидальное напряжение сигнала, т.е. на выходе усилителя появляются новые колебания (высшие гармоники), которых не было в сигнале. Степень нелинейных искажений оценивается величиной коэффициента нелинейных искажений:

![]()

где

![]() -

сумма электрических мощностей, выделяемая

на нагрузке второй, третьей и т.д.

гармониками, появившимися в результате

нелинейности амплитудной характеристики.

-

сумма электрических мощностей, выделяемая

на нагрузке второй, третьей и т.д.

гармониками, появившимися в результате

нелинейности амплитудной характеристики.

Для многокаскадного

усилителя общая величина

![]() .

.

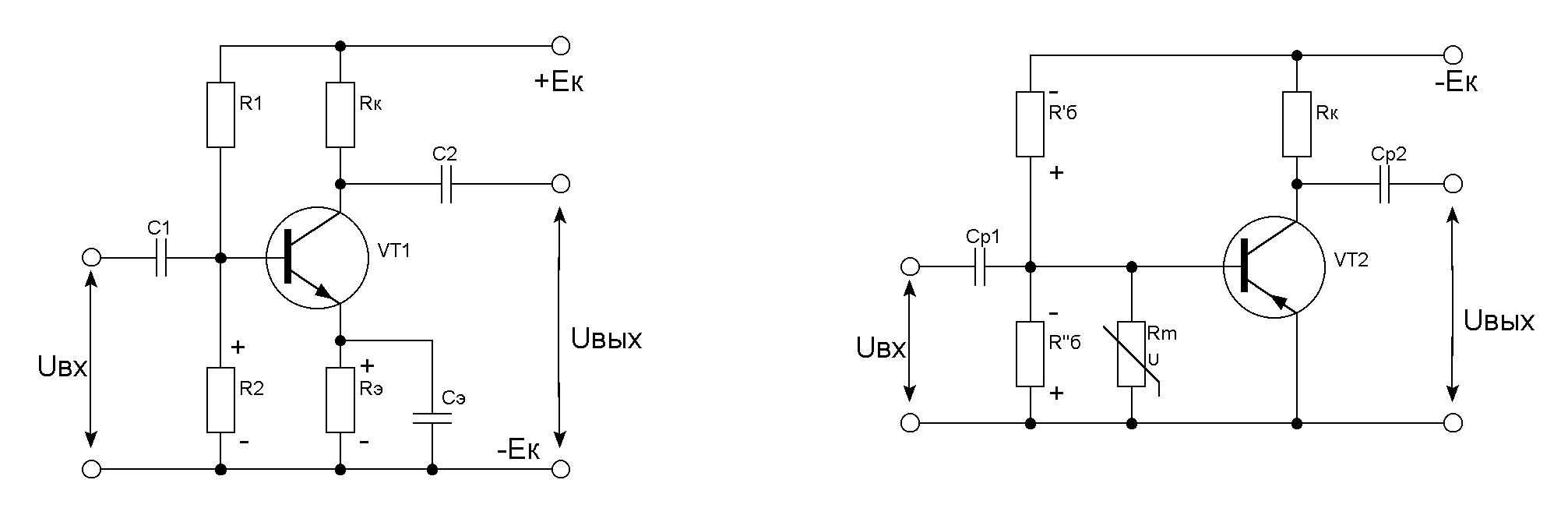

Принцип работы усилителя низкой частоты на транзисторах

Рассмотрим работу усилительного каскада, выполненного на транзисторе, включенного по схеме с общим эмиттером (рис. 5.1).

рис. 5.1

При отсутствии

входного сигнала

![]() усилитель

находится в режиме покоя и

так же будет равно нулю. (этот режим

называется статическим). При появлении

сигнала

усилитель

находится в режиме покоя и

так же будет равно нулю. (этот режим

называется статическим). При появлении

сигнала

![]() усилитель будет работать в динамическом

режиме, т.е. входной сигнал будет

усиливаться.

усилитель будет работать в динамическом

режиме, т.е. входной сигнал будет

усиливаться.

В режиме покоя конденсаторы С1 и С2 отделяют вход усилителя и его выход от предыдущего и последующего каскадов. Если бы конденсаторов не было, то резисторы других каскадов были бы подключены параллельно к резисторам усилителя и поэтому режим усилителя по постоянному току был бы нарушен.

Режим постоянного тока необходим для выбора рабочей точки А (рис. 5.2) так, чтобы не было нелинейных искажений сигнала. При выборе рабочей точки пользуются входными и выходными характеристиками транзистора.

Рабочая область

выходных характеристик ограничена

линией NG-CD.

При работе транзистора ток его коллектора

не должен превышать максимально

допустимый (![]() ).

Линия NG соответствует

этому режиму.

).

Линия NG соответствует

этому режиму.

р ис.

5.2

ис.

5.2

Каждый транзистор

способен рассеивать мощность на

коллекторе не выше максимально допустимой

(![]() ).

Линия GC ограничивает

область допустимых мощностей рассеяния

на коллекторе. Транзистор работает при

некотором вполне определенном напряжении

между коллектором и эмиттером. При

превышении этого напряжения транзистор

выходит из строя. Линия CD

определяет область допустимых напряжений

).

Линия GC ограничивает

область допустимых мощностей рассеяния

на коллекторе. Транзистор работает при

некотором вполне определенном напряжении

между коллектором и эмиттером. При

превышении этого напряжения транзистор

выходит из строя. Линия CD

определяет область допустимых напряжений

![]() .

.

Рабочую точку (А)

на характеристиках следует выбирать

так, чтобы она находилась на середине

линейных участков входной и выходной

характеристик, при этом нелинейные

искажения будут минимальные. Рабочая

точка характеризуется током коллектора

![]() и напряжения

и напряжения

![]() .

.

Из схемы на рис. 5.1 можно определить

![]()

которое является уравнением динамической характеристики рассматриваемой схемы.

Динамическая

характеристика в координатах

![]() представляет

уравнение прямой линии, не проходящей

через начало координат.

представляет

уравнение прямой линии, не проходящей

через начало координат.

Динамическую

характеристику (линию нагрузки) легко

построить, зная две точки. Определим

точку пересечения нагрузочной линии с

осью

.

Для этого приравняем

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() (точка F).

(точка F).

Вторую точку

пересечения прямой с осью

найдем из того, что при пересечении

нагрузочной прямой с осью

напряжение

![]() (точка К). Зная эти две точки, легко строим

нагрузочную линию KF.

Уравнение

позволяет определить по двум известным

величинам третью. Например, по известным

напряжению источника питания и положению

рабочей точки легко определить

сопротивление нагрузи

(точка К). Зная эти две точки, легко строим

нагрузочную линию KF.

Уравнение

позволяет определить по двум известным

величинам третью. Например, по известным

напряжению источника питания и положению

рабочей точки легко определить

сопротивление нагрузи

![]() .

.

Рабочим участком нагрузки будет линия AB, т.к. на ней изменения тока базы от точки А в обе стороны вызывают одинаковые изменения тока коллектора.

При неправильном выборе рабочей точки, т.е. если положительная и отрицательная амплитуды выходного сигнала неодинаковы, в усилителе возникают нелинейные искажения.

Если режим усилительного каскада выбран правильно, то коэффициент нелинейных искажений не должен быть больше 5%.

Для создания режима покоя нужно в усилителе обеспечить определенный ток смещения (ток базы), при котором рабочая точка А находилась бы в середине нагрузочной прямой.

По входным характеристикам легко определить напряжение на базе транзистора. Для этого путем последовательного переноса точек выходной динамической характеристики строится входная динамическая характеристика, по которой и определяются пределы изменения тока базы под воздействием входного сигнала и соответствующие им точки коллектора.

Для получения необходимого смещения пользуются различными схемами.

Схема,

приведенная на рис. 5.1, называется схемой

фиксированным током базы

![]()

В этой

схеме ток базы проходит через резистор

![]() ,

который легко определить:

,

который легко определить:

![]()

![]()

В

последнем выражении величиной

![]() можно пренебречь, так как

можно пренебречь, так как

![]() »

.

Резистор

»

.

Резистор

![]() получается очень большим (сотни

тысяч Ом). При смене транзистора

положение рабочей точки изменится

из-за разброса параметров транзистора

и из-за влияния температуры окружающей

среды. Поэтому эта схема не получила

широкого распространения.

получается очень большим (сотни

тысяч Ом). При смене транзистора

положение рабочей точки изменится

из-за разброса параметров транзистора

и из-за влияния температуры окружающей

среды. Поэтому эта схема не получила

широкого распространения.

рис. 5.3а, б

Схема

рис. 5.3а называется схемой с фиксированным

напряжением смещения на базе. Напряжение

смещения снимается с резистора, входящего

в делитель напряжения![]() ,

,

![]() .

Ток делителя

выбирается достаточно большим, значительно

больше тока базы в режиме покоя. Это

необходимо для того, чтобы температурные

изменения токов эмиттера и коллектора

незначительно влияли на ток базы.

Резисторы делителя определяются из

формул:

.

Ток делителя

выбирается достаточно большим, значительно

больше тока базы в режиме покоя. Это

необходимо для того, чтобы температурные

изменения токов эмиттера и коллектора

незначительно влияли на ток базы.

Резисторы делителя определяются из

формул:

![]()

![]()

![]()

Схема

рис. 5.3а менее экономична, чем схем.

рис. 5.1, но стабильность режима работы

ее повыше на. Из схемы рис. 5.9 видно,

что ее резистор

подключен параллельно входному

сопротивлению транзистора

![]() .

Источник питания всегда имеет малое

внутреннее сопротивление, поэтому,

пренебрегая им, можно считать, что

резисторы К1 и

1\ включены

между собой параллельно. Поэтому делитель

,

должен иметь большое сопротивление

(несколько кОм) и обеспечивать выполнение

условия:

.

Источник питания всегда имеет малое

внутреннее сопротивление, поэтому,

пренебрегая им, можно считать, что

резисторы К1 и

1\ включены

между собой параллельно. Поэтому делитель

,

должен иметь большое сопротивление

(несколько кОм) и обеспечивать выполнение

условия:

![]() »

»

Температурная стабилизация режима работы транзисторов

Изменения

температуры окружающей среды разброс

характеристик транзисторов приводят

к изменению положения рабочей точки

на нагрузочной прямой. При этом резко

возрастают искажения. Для стабилизации

тока коллектора очень часто применяется

отрицательная обратная связь по

постоянному току или напряжению. На

рис. 5.3б приведена схема, где резистор

смещения подключен непосредственно

к коллектору транзистора. Если по

каким-либо причинам ток коллектора

увеличился, рабочая точка переместится

по нагрузочной кривой вверх. Это

вызовет возрастание падения напряжения

на резисторе

![]() ,

что приведет к снижению напряжения

коллектор -эмиттер и, соответственно к

снижению

,

что приведет к снижению напряжения

коллектор -эмиттер и, соответственно к

снижению

![]() .Ток

базы уменьшится:

.Ток

базы уменьшится:

![]()

а при уменьшении тока базы рабочая точка

смеряется вниз по нагрузочной прямой,

в свое прежнее положение. В этой схеме

часть напряжения усиленного сигнала

через резистор смещения Кб

ступает на базу —

вход транзистора в противофазе с входным

напряжением сигнала. Это означает, что

в схеме рис. 5.3б действует отрицательная

обратная связь по напряжению. Такая

стабилизация рабочей точки получила

название коллекторной.

при уменьшении тока базы рабочая точка

смеряется вниз по нагрузочной прямой,

в свое прежнее положение. В этой схеме

часть напряжения усиленного сигнала

через резистор смещения Кб

ступает на базу —

вход транзистора в противофазе с входным

напряжением сигнала. Это означает, что

в схеме рис. 5.3б действует отрицательная

обратная связь по напряжению. Такая

стабилизация рабочей точки получила

название коллекторной.

рис. 5.4а, б

В схеме

рис. 5.4а стабилизация наиболее эффективна.

Стабилизация рабочей точки по постоянному

току в этой схеме осуществляется

применением делителя напряжения

,

и

![]() .

Напряжение, управляющее током коллектора,

состоит из двух напряжений, включенных

встречно. Одно из них- прямое фиксированное

напряжение

.

Напряжение, управляющее током коллектора,

состоит из двух напряжений, включенных

встречно. Одно из них- прямое фиксированное

напряжение

![]() ,

снимаемое с резистора

делителя

,

,

а другое- напряжение

на резисторе от тока эмиттера

,

снимаемое с резистора

делителя

,

,

а другое- напряжение

на резисторе от тока эмиттера

![]() .

Если при изменении температуры

увеличится ток коллектора, то увеличится

и падение напряжения на

.

Если при изменении температуры

увеличится ток коллектора, то увеличится

и падение напряжения на

![]() от тока эмиттера, так

как

от тока эмиттера, так

как

![]() .

Напряжение же

остается постоянным.

Напряжение между базой и эмиттером

уменьшится:

.

Напряжение же

остается постоянным.

Напряжение между базой и эмиттером

уменьшится:

![]() .Это вызывает уменьшение тока базы и

тока коллектора. Рабочая точка

вернется в начальное положение. К

резистору

подключается параллельно

конденсатор

.Это вызывает уменьшение тока базы и

тока коллектора. Рабочая точка

вернется в начальное положение. К

резистору

подключается параллельно

конденсатор

![]() большой емкости. Величина емкости

конденсатора выбирается так, что бы

реактивное сопротивление конденсатора

на самой низшей частоте усиливаемых

частот были бы значительно меньше

сопротивления резистора

большой емкости. Величина емкости

конденсатора выбирается так, что бы

реактивное сопротивление конденсатора

на самой низшей частоте усиливаемых

частот были бы значительно меньше

сопротивления резистора

![]() .

.

![]() «

«

Это необходимо для избежания отрицательной обратной связи по напряжению для сигнала, т. е. для того, чтобы переменная составляющая тока эмиттера прошла, минуя резистор , а это дает возможность увеличить коэффициент усилителя каскада.

Рабочую точку транзистора можно стабилизировать, используя терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. Его нужно включить в базовую цепь транзистора (рис. 5.4б). При повышении температуры сопротивление такого терморезистора уменьшается, падение напряжения на нем и ток базы транзистора также уменьшаются. При этом увеличение тока коллектора, которое должно произойти при увеличении температуры, будет скомпенсировано уменьшением тока базы. Такое смещение называют термозависимым.

Определение параметров каскада усиления графическим путем

Динамические

(реальные) параметры усилительного

каскада в режиме малого сигнала можно

рассчитать графическим путем. Для этого

необходимо построить нагрузочную прямую

в семействе выходных статических

характеристик транзистора, а также

воспользоваться статической входной

характеристикой, снятой при

![]() .

Такие построения для усилительного

каскада по схеме ОЭ были приведены на

рис. 5.2.

.

Такие построения для усилительного

каскада по схеме ОЭ были приведены на

рис. 5.2.

По результатам графических построений можно определить основные параметры усилительного каскада.

коэффициент усиления по напряжению

![]() где

где

![]()

![]()

коэффициент усиления по току

![]()

коэффициент усиления по мощности

![]()

входное сопротивление

![]()

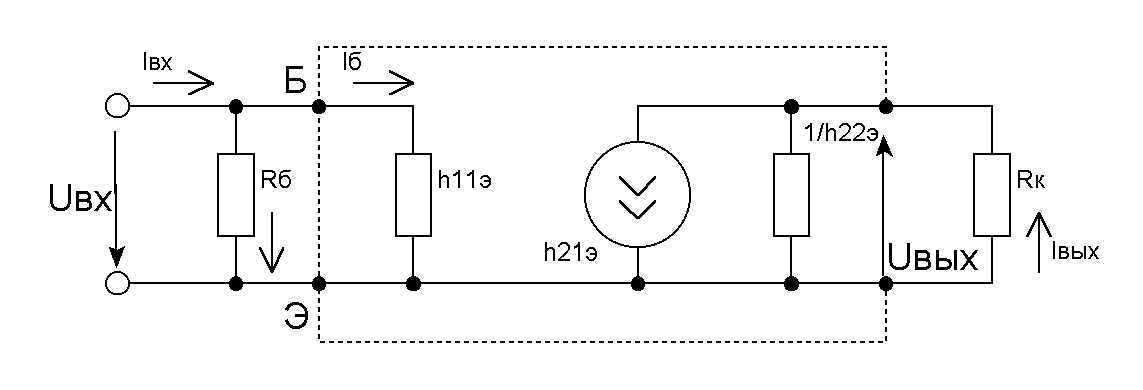

Аналитический метод определения параметров усилительного каскада

Для аналитического расчета обходимо представить транзистор схемой его замещения и к ней присоединить элементы схемы усилителя.

У добнее

пользоваться h-параметрами

транзистора. Для прикидочных расчетов

можно предположить, что, коэффициент

обратной связи

добнее

пользоваться h-параметрами

транзистора. Для прикидочных расчетов

можно предположить, что, коэффициент

обратной связи

![]() и напряжение обратной связи

и напряжение обратной связи

![]() незначительны, и ими можно пренебречь.

незначительны, и ими можно пренебречь.

Рис.5.5

С учетом сделанного допущения эквивалентная схема усилителя значительно упроститься. Она представлена на рис 5.5, где транзистор представлен П-образной схемой

замещения.

В этой схеме:

![]() -входное

сопротивление транзистора;

-входное

сопротивление транзистора;

![]() -коэффициент

усиления транзистора по току;

-коэффициент

усиления транзистора по току;

![]() -выходное

сопротивление транзистора;

-выходное

сопротивление транзистора;

![]() -источник

тока коллектора.

-источник

тока коллектора.

Нетрудно заметить, что для упрощенной схемы входное и выходное сопротивления равны

![]()

![]()

входное и выходное напряжения:

![]()

![]()

входной и выходной токи:

![]() ,

,

![]()

Отсюда легко определить параметры усиления:

![]()

![]()