- •План работы:

- •Триодология

- •Триодология

- •О Троице в век апостолов

- •Боговоплощение.

- •Если Иисус Христос не Бог, пришедший во плоти.

- •Анитринитарные ереси в послеапостольский период.

- •Учение апологетов о св. Троице и христология.

- •Система Павла самосатского

- •Выводы к 1-й главе.

- •Вопрос о происхождении арианства.

- •Александрийская версия

- •Арианство – продукт оригенизма

- •Антиохийское происхождение арианства.

- •Прот. Д. А. Лебедев об лукианизме, как источнике арианства.

- •Оригенизм как причина арианства.

- •Триадология Оригена

- •[Править] Заключение

- •Примечания Концевые сноски Список литературы

Выводы к 1-й главе.

Ранее мы могли сослаться на то, что были времена атеизма и многие, не имея возможности получить должное духовное наставление от священника, руководствовались устным преданием или же собственной интуицией.

Сейчас же, когда по большей части среди верующих вопросы веры и спасения стали нести прикладной характер и их стал часто замещать рационализм и скептицизм, с расцветом информационных технологий и доступностью всякого рода литературы, в том числе и унитарианского характера

В свою очередь мы видим, что сами эти вопросы, даже без их какого-нибудь анализа уже нивелируют сам факт Боговоплощения, приравнивая Господа с прочими пророками, ораторами, учителями и философами, появлявшихся на исторической сцене того времени, и говоря о субординационистском отношении к Нему, как совершенно несравнимому с Предельным и Высочайшим Абсолютом – Богом.

Подобные воззрения и связанные с ними вопросы, может быть, и остались бы достоянием Запада, если бы не СМИ, которые для своего рейтинга без всякого критического анализа пускают в ход всякую дешевую новинку. Может показаться, что это не касается нашего православного народа. Но нельзя вычеркивать время атеистического режима, а также влияния множества появившихся нехристианских сект, да и влияния самого нашего времени, где все погружено в сферу аналитики и философии, истории, но далеко отошло от пределов непосредственной веры и жизни в духе веры. А потому иногда и среди некоторых православных можно встретить таких, которые почитают Иисуса Христа как величайшего слугу Божьего, Который пожертвовал Собой ради нас, Который от Бога передал нам все возможные знания и силы, но при этом Он Сам не был Богом, а лишь Его вестником.

Такое отношение к этой Тайне спровоцировано, прежде всего, непониманием или может даже нежеланием приблизиться к пониманию сущности христианской доктрины – учению о Троице и представлению о Боге, как Боге-Любви, которая, с одной стороны выражает единство трех равнолюбящих Ипостасей110, с другой эту любовь проявляет на всем том, что Ею создано, и, в первую очередь, на венце Своего творения - человеке111. стал возрождаться древний арианизм со всеми его выводами.

«Указанные выше слова Христа, давая тему для христологии, прямо вводят в то же время мысль и в область триадологии. Говорится о Господе, Который есть сын Давида, и этот Господь, однако, отличается здесь от Господа: «рече Господь Господеви». И в Евангелии от Иоанна Слово, Которое было Богом (1, 1) и Которое сделалось плотью (1, 14), отличается в то же время от Бога: «и Слово бе к Богу» — было у Бога (). Таким образом, Христос, сын Давидов, Слово, — принявшее плоть, с одной стороны, называется Господом и Богом, с другой — одновременно с этим отличается от Господа и Бога.

* * *

. Вполне естественно, что христианская наука появляется впервые именно в Александрии, центре тогдашнего философского и научного образования. Построение Климентом Александрийским его известной трилогии: 1. Увещание к грекам об оставлении языческого культа; 2. Педагог — руководство к христианской жизни, и 3. Строматы — введение к пониманию христианского учения, — отражает на себе еще практически церковные, воспитательные интересы и представляет лишь переход к чисто теоретической точке зрения. Но уже в лице Оригена (t 254) богословие как наука, в теоретической ее постановке, находит с формальной стороны то самое выражение своей задачи и принципов, с какими оно существует доныне. Ориген ставил своей задачей, в качестве богослова, разработку данных христианского Откровения с помощью тех средств, какие могла дать ему современная культура вообще, и возведение из этих данных деятельностью разума стройной системы (seriem quamdam et corpus ex horum omnium ratione perficere). Источником Откровения и предметом научной разработки является Писание, но богослов не должен в своей деятельности игнорировать и те нормы, которыми руководится живое сознание Церкви; правило веры — régula fidei — обязательно и для ума, иначе говоря, он должен иметь в виду и предание Церкви. Средствами культуры, которыми он может пользоваться, являются, с одной стороны, результаты работы философствующего ума, с другой — данные и мотивы положительной науки. С одной стороны, таким образом, Ориген хочет стоять всецело на почве Писания и Предания, является традиционалистом, с другой — допускает свободу спекуляции и ученых изысканий на этой почве, является философом, ученым и критиком.

При таком понимании задачи научного богословия Ориген как бы объединяет разные стороны деятельности и разные стремления, выразителями которых выступили различные направления богословской мысли на Востоке. Как представитель Александрийской школы, он преимущественное внимание обращает на спекулятивную разработку христианского учения. Но настаивая на необходимости держаться преданного учения, он совпадает в этом требовании с принципом Малоазийской школы. В то же время он свою ученую деятельность посвящает не одной лишь спекуляции, но и трудам положительного характера, а именно — критике текста Писания. В этом он предупреждает тенденции Антиохийской школы. При такой разносторонности понятно то величайшее значение, какое Ориген имел для последующего времени. Все последующие направления греческого богословия могли находить в нем свой исходный пункт, хотя бы представители их и стояли в неприязненных отношениях к нему.

Свою систему Ориген изложил в сочинении «О началах»), сохранившемся в неточном латинском переводе, или точнее, переделке Руфина. Вполне естественно, что этот его опыт, равно и вообще его богословские воззрения, как выразились они и в других его произведениях, не представляли окончательного совершенства. От человека, пролагавшего лишь начало научному богословию, сколь бы он ни был гениален, нельзя было бы и требовать этого. И потомство оказалось, может быть, мало благодарным к этому гению, осудив не только его уклонение от выясненной научно лишь после истины, но и его самого лично.

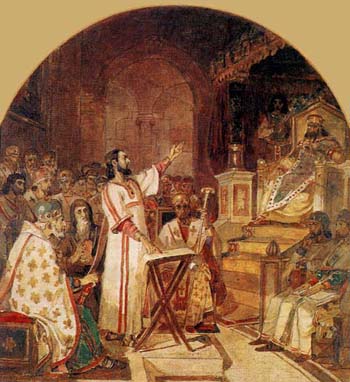

Первый Вселенский Собор. Худ. - В.И. Суриков