- •Билет №1 Интерференция световых волн. Когерентность световых волн. Условие мах. И мин. Для интерференции света. Оптическая длина пути.

- •Опыт Юнга

- •Зеркала Френеля

- •Бипризма Френеля

- •Интерференция света в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины.

- •Билет №5 Кольца Ньютона. Способ их наблюдения. Радиусы колец.

- •Интерферометры. Интерферометр Майкельсона. Применение интерферометров.

- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса и Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света.

- •Билет 8 Дифракция Френеля на круглом отверстии:

- •Билет №9 дифракция фраунгофера на одной щели.

- •Билет№10

- •Билет № 11 Дифракционная решетка как спектральный прибор. Угловая и линейная дисперсия. Разрешающая способность.

- •3. 7. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора. @

- •Билет 13 Понятие о голографии. Получение и восстановление голографических снимков. Особенности голографического снимка.

- •Билет 14

- •Вопрос 18

- •Вопрос 19. Вращение плоскости поляризации света. Оптический активные вещества.

- •Вопрос 20 Магнитное вращение плоскости поляризации

- •Вопрос 21 Искусственная оптическая поляризация. Эффект Керра и Коттона- Мутона.

- •Вопрос 22 Поглощение света при прохождении через вещество. Механизм поглощения.

- •Вопрос 23 Рассеяние света в веществе.

- •Вопрос 24 Дисперсия света в веществе. Нормальная и аномальная дисперсия. Объяснение дисперсии света.

- •Вопрос 25 Эффект Вавилова- Черенкова.

- •Вопрос 26

- •Впорс 27 Связь между лучеиспускательной и поглащательной способностями тел.

- •Вопрос 28 Распределение световой энергии в спектре абсолютно- черного тела. Серые тела.

- •Вопрос 29 Теория Релея и Джинса. Затруднения классической теории излучения.

- •Вопрос 30 Квантовая гипотеза Планка. Энергия светвого кванта. Функция распределения Планка.

- •Вопрос 31

- •Вопрос 32

- •Вопрос 33

- •Вопрос 34

- •Вопрос 35

- •Вопрос 36

- •Вопрос 37

- •Вопрос 38

- •Вопрос 39

- •Вопрос 40

- •Вопрос 41

- •Вопрос 42

- •Вопрос 43

- •Вопрос 45 Частица в одномерной потенциальной яме. Квантование энергии.

- •Вопрос 46

- •Вопрос 47

- •Вопрос 48

- •Вопрос 49

- •Вопрос 50 Периодическая система химических элементов - естественная классификация химических элементов, являющаяся табличным выражением периодического закона д.И. Менделеева.

Вопрос 34

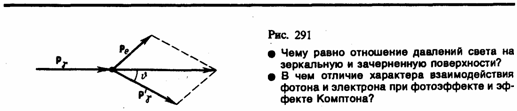

Эффект Комптона состоит в увеличении длины волны коротковолнового (рентгеновского и гамма-) излучения, происходящем при его рассеянии легкими атомами (вернее, электронами, входящими в состав легких атомов). Теория эффекта Комптнона. Эффект Комптона можно объяснить, рассматривая его как процесс упругого столкновения рентгеновских фотонов с веществом. При этом необходимо использовать тот факт, что в опытах Комптона все легкие атомы ведут себя одинаково. Это позволяет сделать предположение, что процесс рассеяния сводится к упругому столкновению фотона с электронами атома. Поскольку в легких атомах связь электрона с ядром слаба, то в первом приближении можно рассматривать рассеяние фотонов на практически свободных электронах. При взаимодействии фотона и электрона должны выполняться законы сохранения импульса и энергии Эксперимент, проделанный Комптоном, описать несложно. Пучок электромагнитных лучей (Комптон использовал рентгеновские лучи) направляется на кристалл, после чего измеряются энергии и угол отклонения рассеянных лучей. В рамках классической теории взаимодействия лучей с веществом (до постулирования принципов квантовой механики) энергия отраженного излучения не должна отличаться от энергии исходного излучения. Комптон же получил принципиально иную картину: энергия рассеянной волны отличалась от энергии исходной волны, и эта разница зависела от угла рассеяния, достигая максимума при угле 90°. Единственным способом дать разумную интерпретацию полученным Комптоном результатам было рассматривать взаимодействие лучей с атомами как столкновение исходящей частицы (фотона) с электроном. Как и два бильярдных шара, эти две частицы, взаимодействуя, отскакивают друг от друга. А поскольку электрон движется медленно, он, в общем случае, должен приобретать энергию при этом столкновении, в то время как фотон эту же энергию теряет.

Наиболее

полно корпускулярные свойства света

проявляются в эффекте Комптона.

Американский физик А. Комптон (1892—1962),

исследуя в 1923 г. рассеяние монохроматического

рентгеновского излучения веществами

с легкими атомами (парафин, бор), обнаружил,

что в составе рассеянного излучения

наряду с излучением первоначальной

длины волны наблюдается также более

длинноволновое излучение. Опыты показали,

что разность Dl=l'–l не зависит от длины

волны l падающего излучения и природы

рассеивающего вещества, а определяется

только углом рассеяния q:

![]() (206.1)

(206.1)

где l' — длина волны рассеянного излучения, lС — комптоновская длина волны (при рассеянии фотона на электроне lС= 2,426 пм).

Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и g-излучений) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. Этот эффект не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина волны при рассеянии изменяться не должна: под действием периодического поля световой волны электрон колеблется с частотой поля и поэтому излучает рассеянные волны той же частоты.

Объяснение

эффекта Комптона дано на основе квантовых

представлений о природе света. Если

считать, как это делает квантовая теория,

что излучение имеет корпускулярную

природу, т. е. представляет собой поток

фотонов, то эффект Комптона — результат

упругого столкновения рентгеновских

фотонов со свободными электронами

вещества (для легких атомов электроны

слабо связаны с ядрами атомов, поэтому

их можно считать свободными). В процессе

этого столкновения

Согласно

закону сохранения энергии,

![]() (206.2)

(206.2)

а

согласно закону сохранения импульса,

![]() (206.3)

(206.3)

где

W0=m0c2 — энергия электрона до столкновения,

eg=hn — энергия налетающего фотона, W=![]() —

энергия электрона после столкновения

(используется релятивистская формула,

так как скорость электрона отдачи в

общем случае значительна),

—

энергия электрона после столкновения

(используется релятивистская формула,

так как скорость электрона отдачи в

общем случае значительна),

![]() —

энергия рассеянного фотона. Подставив

в выражение (206.2) значения величин и

представив (206.3) в соответствии с рис.

291, получим

—

энергия рассеянного фотона. Подставив

в выражение (206.2) значения величин и

представив (206.3) в соответствии с рис.

291, получим

![]() (206.4)

(206.4)

![]() ( 206.5)

( 206.5)

Решая

уравнения (206.4) и (206.5) совместно, получим

![]()

Поскольку n = c/l, n ' = c/l' и Dl = l' – l, получим

![]() (206.6)

(206.6)

Выражение (206.6) есть не что иное, как полученная экспериментально Комптоном формула (206.1). Подстановка в нее значений h, m0 и с дает комптоновскую длину волны электрона lC = h/(m0c) = 2,426 пм.

Наличие в составе рассеянного излучения несмещенной линии (излучения первоначальной длины волны) можно объяснить следующим образом. При рассмотрении механизма рассеяния предполагалось, что фотон соударяется лишь со свободным электроном. Однако если электрон сильно связан с атомом, как это имеет место для внутренних электронов (особенно в тяжелых атомах), то фотон обменивается энергией и импульсом с атомом в целом. Так как масса атома по сравнению с массой электрона очень велика, то атому передается лишь ничтожная часть энергии фотона. Поэтому в данном случае длина волны l' рассеянного излучения практически не будет отличаться от длины волны l падающего излучения.

Из приведенных рассуждений следует также, что эффект Комптона не может наблюдаться в видимой области спектра, поскольку энергия фотона видимого света сравнима с энергией связи электрона с атомом, при этом даже внешний электрон нельзя считать свободным.

Эффект Комптона наблюдается не только на электронах, но и на других заряженных частицах, например протонах, однако из-за большой массы протона его отдача «просматривается» лишь при рассеянии фотонов очень высоких энергий.