- •3)Вычисление полной потери напора

- •5 Вопрос

- •6 Вопрос

- •7 Вопрос

- •12) Подбор центробежных насосов

- •Подбор насоса к насосной установке по характеристикам

- •Подбор насоса по коэффициенту быстроходности

- •13)Рабочая точка

- •22) Физико-химические свойства и определение их расчётных значений

- •Плотность, сжимаемость и температурное расширение

- •28.Расчёт гидравлической характеристики трубопровода постоянного диаметра (без лупинга) и её графическое построение.

- •29.Гидравлический расчёт параллельного соединения простых трубопроводов: трубопровод с лупингом.

- •33) Определение числа нефтеперекачивающих станций

- •41. Исходные данные для технологического расчета

- •42. Задачи технологического расчет магистрального нефтепровода (мнп)

- •44. Общие сведения о неустановившихся процессах и причинах их возникновения. Инерционные свойства потока нефти в трубопроводе. Формулы н.Е. Жуковского. Борьба с гидравлическим ударом.

- •45. Откачка нефти из мн. Заполнение мн после проведения ремонтных работ. Ступени очистки газа от механических примесей на его пути от промысла до потребителя.

- •46. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов.

- •47. Вторичное вскрытие продуктивного пласта перфорацией.

- •48. Приборы и аппаратура для контроля параметров режима бурения.

- •49. Физические и тепловые свойства горных пород.

- •50. Состав и физические свойства природных газов и нефти.

- •51. Пластовые воды и их физические свойства.

- •52. Молекулярно-поверхностные свойства системы «нефть - газ - вода - порода».

- •53. Физические основы вытеснения нефти водой и газом из пласта.

- •54. Породы-коллекторы, их фильтрационные свойства

- •55. Цели искусственного воздействия на пласт.

- •56. Классификация способов воздействия на призабойную зону скважин

- •57. Стадии разработки месторождения и способы эксплуатации скважин.

- •58. Газлифтная эксплуатация.

- •59. Глубиннонасосная эксплуатация.

- •60. Погружные электроцентробежные насосные установки и их классификация.

- •61. Фонтанная арматура.

- •62. Состав оборудования при газлифтной эксплуатации скважин.

- •63. Бесштанговые насосы и область их применения.

- •64. Основные параметры природных газов.

- •65. Исследование скважин и обоснование технологического режима эксплуатации.

- •67. Сбор и подготовка газа на промысле.

- •68. Цели и преимущества подземного хранения газа.

- •69. Технологическая схема отбора и закачки газа в хранилище.

- •70. Хранение газа в истощенных или частично выработанных газовых и газоконденсатных месторождениях.

- •71. Подземное хранение газа в водоносных структурах.

- •72. Функции бурового раствора.

- •73. Технология опробования перспективных горизонтов.

- •74. Цели и способы крепления скважин.

- •75. Принципы проектирования конструкции скважины.

- •76) Общие сведения о трубопроводах.

- •77) Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода

- •78)Классификация дефектов для ремонта нефтепроводов

- •81) Трубопроводы находятся в сложном напряжённом состоянии, подвергаясь воздействию многочисленных нагрузок.

- •84) Расчет надземных трубопроводов и меры, принимаемые для обеспечения их надежности

- •87. Расчет допустимого радиуса упругого изгиба трубопровода.

- •88. Методы капитального ремонта трубопроводов. Основные требования, предъявляемые к эффективной ремонтной технологии.

- •89.Проверка общей устойчивости подземных трубопроводов

- •4.3 Проверка общей устойчивости трубопровода

7 Вопрос

Основы

подобия.

Движение жидкости в межлопастных

каналах ЦН имеет сложный характер.

Поэтому при решении уравнений движения

жидкости принимают ряд допущений.

Исходя из сложности движения жидкости,

при создании ЦН в частности и лопастных

насосов вообще с лучшими эксплуатационными

качествами наряду с теоретическими

расчетами большое значение приобретают

экспериментальные исследования и их

обобщение.

Обобщение

результатов проводимых испытаний

(например, моделей) и перенос их на

другие насосы (например, натурные

насосы) осуществляются на основании

положения о механическом подобии

потоков жидкости в них. Для этого

необходимо соблюдение трех видов

подобия: геометрического, кинематического,

динамического. Другими словами,

использование обобщенной информации

испытаний модельных ЦН при проектировании

(создании) натурных осуществляется с

помощью теории о механическом подобии

потоков жидкости.

Конкретные

случаи практического использования

положений о механическом подобии:

пересчет параметров одного насоса на

параметры другого при условии

геометрического подобия их проточных

частей и ![]() ;

пересчет параметров насоса с одной

частоты вращения на другую.

При

проектировании насосов широко

используется моделирование. При этом

модели должны быть изготовлены согласно

требованиям законов подобия.

Сущность

геометрического подобия. В его основу

положена пропорциональность сходственных

линейных размеров геометрических

параметров натурного и модельного

насосов. Используя в качестве таких

параметров соответственно для натуры

и модели высоту лопасти (например, для

ОН lн, lм)

и наружный диаметр РК (например, для

ЦН D2H, D2m), можно записать

уравнение геометрического подобия

;

пересчет параметров насоса с одной

частоты вращения на другую.

При

проектировании насосов широко

используется моделирование. При этом

модели должны быть изготовлены согласно

требованиям законов подобия.

Сущность

геометрического подобия. В его основу

положена пропорциональность сходственных

линейных размеров геометрических

параметров натурного и модельного

насосов. Используя в качестве таких

параметров соответственно для натуры

и модели высоту лопасти (например, для

ОН lн, lм)

и наружный диаметр РК (например, для

ЦН D2H, D2m), можно записать

уравнение геометрического подобия

|

(1) |

Коэффициент K1 принято называть геометрическим масштабом или масштабом длины. Сущность кинематического подобия. Прежде всего у натурного и модельного насосов должно быть соблюдено геометрическое подобие и выдержана одинаковая ориентация модельного и натурного насосов относительно потока жидкости. Только при этих условиях можно рассматривать кинематическое подобие. В основу такого подобия положено прохождение сходственными частицами потоков жидкости (модели и натуры) подобных путей в пропорциональные отрезки времени. Используя скорости потоков жидкости для натурного и модельного насосов, можно записать уравнение кинематического подобия

|

(2) |

Коэффициент КC принято считать масштабом скоростей. Сущность динамического подобия. Обязательным условием такого подобия должно быть соблюдение геометрического и кинематического подобия у модельного и натурного насосов. В его основу положено постоянство отношения сил, приложенных к выделенным элементарным объемам в сходственных точках потоков жидкости. Для выполнения условия динамического подобия ЦН в частности и лопастных насосов вообще необходимо равенство двух критериев: Рейнольдса (Re) и Струхаля (Sh). В том случае, когда насос и его модель перекачивают одну и ту же жидкость, для их подобия достаточно соблюдения только условий, предусмотренных равенствами (1) и (2). Исходя из сказанного, можно записать уравнение динамического подобия при условии, что жидкость несжимаемая и вязкая, а ее движение неустановившееся:

|

(3) |

Критерий подобия вообще характеризует отношение сил различной природы, действующих в движущейся жидкости. В частности, критерий Рейнольдса характеризует отношение сил инерции к силам вязкости, а критерий Струхаля — сил инерции, возникающих от переноса частиц, к силам, возникающим от нестационарности их движения:

|

(4) |

где с —скорость

движения частицы жидкости; l —

длина прохождения ее пути; ![]() —

коэффициент кинематической вязкости;

—

коэффициент кинематической вязкости;

|

(5) |

где l —длинапути; с —скорость; Т —время.

Критерий

Струхаля, другими словами, характеризует

подобие инерционных сил при неустановившемся

движении жидкости. Условие установившегося

движения жидкости ![]() .

В этом, случае

.

В этом, случае ![]() .

Примеры

использования теории подобия применительно

к ЦН. Уравнения подобия связывают

основные параметры (Q,

N, H)

натурного и модельного ЦН и по известным

их значениям модельных насосов позволяют

определить параметры натурных

насосов (QH, NH,

HH).

Подача

натурного насоса

.

Примеры

использования теории подобия применительно

к ЦН. Уравнения подобия связывают

основные параметры (Q,

N, H)

натурного и модельного ЦН и по известным

их значениям модельных насосов позволяют

определить параметры натурных

насосов (QH, NH,

HH).

Подача

натурного насоса

|

(6) |

Отношение ![]() учитывает

изменение объемных потерь, обусловленных

изменением относительных значений

зазоров, при существенном изменении

масштаба.

Мощность

натурного насоса

учитывает

изменение объемных потерь, обусловленных

изменением относительных значений

зазоров, при существенном изменении

масштаба.

Мощность

натурного насоса

|

(7) |

Отношение учитывает изменение относительной величины механических потерь в подшипниках и сальниках. Напор натурного насоса

|

(8) |

Отношение ![]() учитывает

изменение гидравлических потерь в

зависимости от числа Re и

геометрического масштаба.

Если

рассматривается один насос и к нему

применяются указанные уравнения

подобия, то в этом случае

учитывает

изменение гидравлических потерь в

зависимости от числа Re и

геометрического масштаба.

Если

рассматривается один насос и к нему

применяются указанные уравнения

подобия, то в этом случае ![]() .

В области режимов работы насоса

.

В области режимов работы насоса ![]() объемные

и гидравлические потери постоянны,

поэтому и КПД равны. Исходя из этого,

по известным (опытным) значениям

параметров Q1,

H1,

N1 и

на одном режиме w1 можно

определить аналогичные параметры на

другом режиме работыwi по

уравнениям подобия:

объемные

и гидравлические потери постоянны,

поэтому и КПД равны. Исходя из этого,

по известным (опытным) значениям

параметров Q1,

H1,

N1 и

на одном режиме w1 можно

определить аналогичные параметры на

другом режиме работыwi по

уравнениям подобия: ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() (приближенно,

без учета изменения механических

потерь).

На

подобных режимах работы насоса

сохраняются постоянными отношения:

(приближенно,

без учета изменения механических

потерь).

На

подобных режимах работы насоса

сохраняются постоянными отношения: ![]() .

.

8 вопрос = 7 вопрос

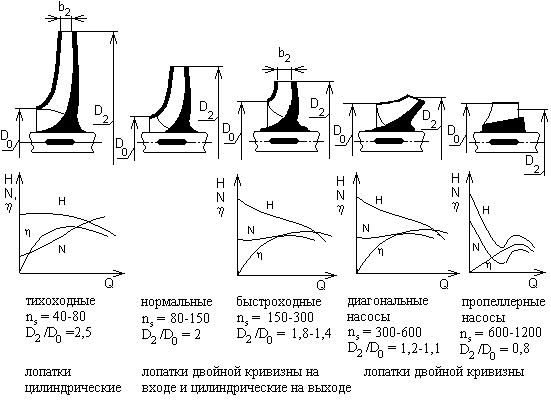

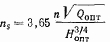

11) Коэффициент быстроходности - это частота вращения геометрически подобного насоса, имеющего такой размер, что при напоре 1 м он дает подачу 75 л/с. Служит для сравнения различных типов рабочих колес насоса, выбора насоса при заданных производительности, напоре и числе оборотов в минуту, значения которых берутся для оптимального режима, отвечающего максимальному КПД насоса.

Коэффициент быстроходности определяется по формуле:

Конструкции рабочих колес

Коэффициент быстроходности рассчитывают на одно колесо и по количеству одностороннего входа в него жидкости. Наибольший КПД имеют насосы с коэффициентом быстроходности в пределах от 90 до 300. С другой стороны, насосы с ns = 700-1200 имеют малые габариты и малый вес. Поэтому в современном насосостроении стремятся применять более быстроходные типы рабочих колес для насосов большой и малой производительности, что дает возможность уменьшить их размеры, создать насосы более компактной и легкой конструкции.

По величине коэффициента быстроходности центробежные насосы делят на:

тихоходные, ns = 40-80,

нормальные, ns = 80-150,

быстроходные, ns = 150-300.

На рисунке схематично изображены центробежные насосы с различными коэффициентами быстроходности и их характеристики.