- •Введение

- •Раздел I. Теоретические основы общей и медицинской генетики. Глава 1. Вопросы молекулярной генетики

- •1.1. Структура и функции нуклеиновых кислот. Строение молекул днк и рнк

- •1.3. Генетический код и этапы реализации генетической информации.

- •Генетический код мРнк

- •1 Рис.11. Четвертичная структура Молекулы гемоглобина человека .4. Регуляция активности генов

- •Тестовые задания

- •Глава 2. Закономерности наследования признаков. Внутриаллельные отклонения от законов наследования

- •2.1. Учение о законах наследования различных признаков.

- •2.2. Затруднения в интерпритации наследования признаков при неполном доминировании.

- •Стадии четырех хроматид в пахинеме мейоза

- •2.3. Группы крови. Резус - система

- •Тестовые задания

- •Тестовые задания для самоконтроля по наследованию групп крови:

- •Глава 3. Взаимодействие неаллельных генов

- •Тестовые задания

- •Глава 4. Биология и генетика пола

- •4.1. Теории определения пола

- •Примеры формирования пола в животном мире

- •4.2. Признаки пола

- •4.3. Формирование пола человека

- •4.4. Гоносомное наследование (частичное, полностью сцепленное, голандрическое)

- •4.5. Гипотеза м. Лайон

- •Тестовые задания и вопросы для самоконтроля

- •Глава 5. Методы исследования в генетике человека. Кариотип

- •5.1. Строение хромосом и их морфология

- •5.2. Денверская классификация хромосом

- •Группы хромосом и их характеристика

- •5.3. Парижская классификация хромосом

- •Тестовые задания

- •Глава 6. Изменчивость, ее виды и механизмы

- •6.1. Виды изменчивости

- •6.2. Генетические концепции канцерогенеза

- •Тестовые задания

- •Глава 7. Популяционная генетика

- •7.1. Популяционная структура вида

- •7.2. Старение и смерть

- •Тестовые задания

- •Раздел II. Освоение практических навыков.

- •Занятие 4. Биология и генетика пола.

- •Занятие 5. Методы исследования в генетике человека. Кариотип.

- •Задачи на составление и анализ родословных

- •Занятие 6. Изменчивость, ее виды и механизмы.

- •Занятие 7. Популяционная генетика

- •Краткий терминологический словарь

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Общая и медицинская генетика Учебное пособие

- •428015 Чебоксары, Московский просп., 15

1.3. Генетический код и этапы реализации генетической информации.

Использование in vitro в качестве матриц синтетических полирибонуклеотидов с известным строением, а также рибосом и других необходимых компонентов позволило доказать предположение о том, что единицей генетического кодирования (кодоном) является тройка нуклеотидов (триплет), которая определяет место соответствующей аминокислоты в полипептидной цепочке. Удалось расшифровать структуру всех 64 триплетов матричной молекулы РНК (число теоретически возможных сочетаний по три из четырех разных нуклеотидов ДНК либо РНК составляет 43 = 64). В первых химических экспериментах по изучению матричной активности синтезированных фрагментов РНК, состоящих только из урациловых нуклеотидов, был обнаружен синтез полипептидных фрагментов, содержащих лишь одну аминокислоту (фенилаланин). Эти данные позволили сделать вывод, что триплет УУУ молекулы РНК (и соответствующий комплементарный триплет ААА в молекуле ДНК) является кодоном фенилаланина. Аналогичным образом было расшифровано содержание и других кодонов РНК, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1

Генетический код мРнк

1-й нуклеотид (5'-конец) |

2-й нуклеотид триплета |

3-й нуклеотид триплета 3'-конец) |

|||

|

А |

Г |

У |

Ц |

|

А |

Лиз Лиз Асн Асн |

Арг Арг Сер Сер |

Иле Мет Иле Иле |

Тре Тре Тре Тре |

А Г У Ц |

Г |

Глу Глу Асп Асп |

Гли Гли Гли Гли |

Вал Вал Вал Вал |

Ала Ала Ала Ала |

А Г У ц |

У |

Стоп Стоп Тир Тир |

Стоп Три Цис Цис |

Лей Лей Фен Фен |

Сер Сер Сер Сер |

А Г У Ц |

Ц |

Глн Глн Гис Гис |

Арг Арг Арг Арг |

Лей Лей Лей Лей |

Про Про Про Про |

А Г У ц |

Примечание: Ала — аланин, Арг — аргинин, Асн — аспарагин, Асп — аспарагиновая кислота, Вал — валин, Гис — гистидин, Гли — глицин, Глн — глутамин, Глу — глутаминовая кислота, Иле — изолейцин, Лей — лейцин, Лиз — лизин, Мет — метионин, Про — пролин, Сер — серин, Тир — тирозин, Тре — треонин, Три — триптофан, Фен — фенилаланин, Цис — цистеин.

Большинству из 20 аминокислот, входящих в состав белковых молекул, соответствует более чем один триплет, поэтому такой код стали обозначать термином «вырожденный», а различные триплеты для одной и той же аминокислоты называют триплетами-синонимами.

Наряду с 61 триплетом мРНК, содержащим информацию о той или иной аминокислоте, были обнаружены также три триплета (УАА, УАГ и УГА), которые не несут такой информации, но способны останавливать процесс считывания нуклеотидной последовательности во время синтеза полипептида. Эти триплеты были названы терминирующими, или «стоп»-триплетами. Из других свойств генетического кода можно выделить также неперекрываемость и непрерывность. Под неперекрываемостью кода понимают способность каждого нуклеотида мРНК входить в состав всего лишь одного информационного триплета. Непрерывность кода связана с тем, что между линейно расположенными триплетами, составляющими одну группу считывания информации в молекулах нуклеиновых кислот, т.е. кодирующими один полипептид, нет каких-либо физических интервалов, способных прервать процесс считывания.

Одной из принципиально важных особенностей генетического кода является его универсальность, которая проявляется в том, что все кодоны мРНК, определяющие аминокислотную последовательность полипептида, имеют одинаковый смысл для организмов разных уровней организации (от вирусов и бактерий до человека). В то же время известно, что генетический код ДНК митохондрий имеет некоторые структурные отличия от универсального кода хромосомной ДНК различных организмов.

Транскрипция является первым этапом переноса генетической информации и представляет собой процесс биосинтеза молекул РНК по программе ДНК. Смысл этого процесса состоит в том, что информация структурного гена (либо нескольких расположенных рядом генов), записанная в форме нуклеотидной последовательности кодирующей нити ДНК в ориентации 3'-5', переписывается (транскрибируется) в нуклеотидную последовательность молекулы РНК, синтезируемой в направлении 5'-3' на основе комплементарного соответствия дезоксирибонуклеотидов матричной нити ДНК рибонуклеотидам РНК (А-У, Г-Ц, Т-А, Ц-Г). Благодаря транскрипции происходит образование всех типов молекул РНК, участвующих в биосинтезе белков в клетке: мРНК, рРНК, тРНК, гетерогенные ядерные РНК (гяРНК) и малые ядерные РНК (мяРНК).

Начало транскрипции обеспечивается комплексным действием ряда ферментов, к числу которых относится РНК-полимераза, представляющая собой сложный белок, состоящий из нескольких субъединиц и способный выполнять несколько функций. В отличие от прокариот (бактерий), в клетках которых имеется РНК-полимераза лишь одного типа, обеспечивающая синтез разных молекул РНК, у эукариот установлено наличие ядерных РНК-полимераз трех типов (I, II, III), а также РНК-полимераз клеточных органелл, содержащих ДНК (митохондрий, пластид). РНК-полимераза I находится в ядрышке и участвует в синтезе большинства молекул рРНК, РНК-полимераза II обеспечивает синтез мРНК и мяРНК, а РНК-полимераза III осуществляет синтез тРНК и одного варианта молекул рРНК.

Инициация транскрипции зависит от предварительного специфического связывания РНК-полимеразы с узнаваемой ею короткой нуклеотидной последовательностью в участке молекулы ДНК (промоторе), расположенном перед стартовой точкой структурного гена, с которой начинается синтез РНК. Промоторы разных структурных генов могут быть идентичными либо содержат отличающиеся друг от друга последовательности нуклеотидов, что, вероятно, определяет эффективность транскрибирования отдельных генов и возможности регуляции самого процесса транскрипции. Промоторы многих генов прокариот имеют в своем составе универсальную последовательность 5'-ТАТААТ-3' (блок Прибнова), которая располагается перед стартовой точкой на расстоянии порядка 10 нуклеотидов и распознается РНК-полимеразой. Другая относительно часто встречающаяся узнаваемая последовательность (5'-ТТГАЦА-3') обычно обнаруживается на расстоянии примерно 35 нуклеотидов от стартовой точки. В геномах эукариот функцию узнавания для РНК-полимеразы II могут выполнять универсальные последовательности ТАТА (блок Хогнесса), ЦААТ и состоящие из повторяющихся нуклеотидов Г и Ц (ГЦ-мотивы). При этом та или иная промоторная область может содержать либо одну из указанных последовательностей либо комбинацию двух или трех таких последовательностей.

Специфическое прочное связывание РНК-полимеразы с тем или иным узнаваемым ею участком промоторной области позволяет начать процесс расплетания молекулы ДНК вплоть до стартовой точки, с которой она начинает осуществлять полимеризацию рибонуклеотидов с использованием в качестве матрицы одной нити 3'-5 '-фрагмента ДНК.

Дальнейшее расплетание ДНК структурного гена сопровождается удлинением синтезируемого полирибонуклеотида (элонгацией нити РНК), продолжающимся вплоть до достижения РНК-полимеразой области терминатора. Последний представляет собой нуклеотидную последовательность ДНК, которая узнается РНК-полимеразой при участии других белковых факторов терминации, что приводит к окончанию синтеза транскрипта и его отсоединению от матрицы. В большинстве случаев терминатор находится в конце структурного гена, обеспечивая синтез одной моногенной молекулы мРНК. При этом у прокариот возможен синтез полигенной молекулы мРНК, кодирующей синтез двух и более полипептидных цепочек. Происходит непрерывное транскрибирование нескольких расположенных рядом друг с другом структурных генов, имеющих один общий терминатор. Полигенная мРНК может содержать в своем составе нетранслируемые межгенные области (спейсеры), разделяющие кодирующие участки для отдельных полипептидов, что, вероятно, обеспечивает последующее разделение и самих синтезируемых полипептидов.

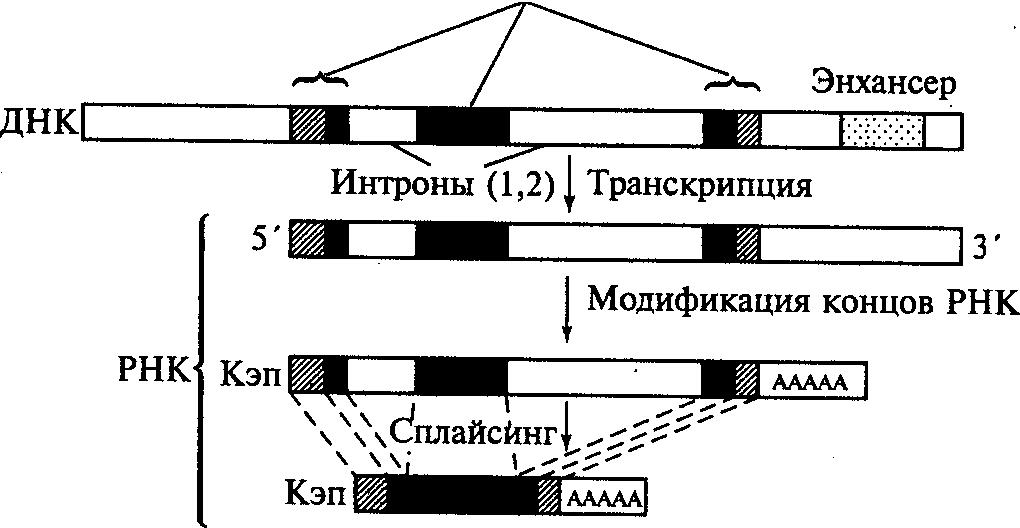

Поскольку структурные гены эукариот имеют прерывистое (мозаичное) строение, то их транскрипция имеет специфические особенности, отличающие ее от транскрипции у прокариот. В случае эукариотического гена, кодирующего синтез полипептида, этот процесс начинается с транскрибирования всей нуклеотидной последовательности, содержащей как экзонные, так и интронные участки ДНК. Образовавшаяся при этом молекула мРНК, отражающая структуру всего мозаичного гена, которую называют гяРНК либо про-матричной РНК (про-мРНК), претерпевает затем процесс созревания (процессинг мРНК).

Процессинг состоит в ферментативном разрезании первичного транскрипта (гяРНК) с последующим удалением его интронных участков и воссоединением (сплайсингом) экзонных участков, эрмирующих непрерывную кодирующую последовательность зрелой мРНК, которая в дальнейшем участвует в трансляции готической информации (рис.7). В процессинге принимают участие и короткие молекулы мяРНК, состоящие примерно из 100 нуклеотидов, которые представляют собой последовательности, являющиеся комплементарными последовательностям на концах интронных участков гяРНК. Спаривание комплементарных нуклеотидов мяРНК и гяРНК способствует сворачиванию в петлю интронных участков и сближению соответствующих экзонных участков гяРНК, что в свою очередь делает их доступными разрезающему действию ферментов (нуклеаз). Следовательно, молекулы мяРНК обеспечивают вырезание интронов из гяРНК.

Во время процессинга

происходит также модификация 5'-3'-концов

формирующейся зрелой молекулы мРНК.

Принципиальный смысл этого процесса

можно рассмотреть на схемах процессинга

гена ß-глобина человека и полной

нуклеотидной последовательности зрелой

мРНК, образующейся в результате этого

процесса. На 5'-конце последовательности

имеется короткий нетранслируемый

(лидирующий) участок, состоящий из 17

триплетов, которые маркированы цифрами

со знаком «минус». Этот участок кодируется

транскрибируемой (но нетранслируемой)

о

экзоны

Рис.7. Процессинг

мРНК ß-глобинового

гена человека

Модификация этого участка состоит в образовании 5'-концевого кэпа (от англ. cap — колпачок, шапочка), представляющего собой остаток 7-метилгуанозина, присоединенный к соседнему нуклеотиду необычным способом (с помощью трифосфатной связи). Предполагается, что основная функция кэпа связана с узнаванием специфической последовательности молекулы рРНК, входящей в состав рибосомы, что обеспечивает точное прикрепление всего лидирующего участка молекулы мРНК к определенному участку этой рибосомы и инициацию процесса трансляции. Возможно также, что кэп предохраняет зрелую мРНК от преждевременного ферментативного разрушения во время ее транспортировки из ядра в цитоплазму клетки.

Модификация 3'-конца мРНК ß-глобина имеет короткую нетранслируемую последовательность, связанную с образованием полиаденилового (поли А) «хвоста» молекулы, состоящего из 100-200 последовательно соединенных остатков адениловой кислоты. Для действия фермента, осуществляющего полиаденилирование, не нужна матрица, но требуется присутствие на 3'-конце мРНК сигнальной последовательности ААУААА (рис. 8). Предполагается, что полиадениловый «хвост» обеспечивает транспорт зрелой мРНК к рибосоме, защищая ее от ферментативного разрушения, но сам постепенно разрушается ферментами цитоплазмы, отщепляющими один за другим концевые нуклеотиды.

mГфффАЦ

АУУ УГЦ УУЦ УГА ЦАЦ ААЦ УГУ ГУУ ЦАЦ уаг

ЦАА ццУ

ЦАА АЦА ГАЦ АЦЦ АУг0

ГУг

ЦАЦ ЦУГ АЦУ ЦЦУ ГАГ ГАГ ААГ УЦУ ГЦЦ ГУУ

АЦУ ГЦЦ ЦУГ УГГ ГГЦ ААГ ГУТ ААЦ ГУТ ГАУ

ГАА ГУУ ГГУ ГГУ ГАГ ГЦЦ ЦУГ ГГЦ АГГ ЦУГ

ЦУГ ГУТ ГУЦ УАЦ ЦЦУ УГГ АЦЦ ЦАГ АГГ УУЦ

УУУ ГАГ УЦЦ УУУ ГГГ ГАУ ЦУГ УЦЦ АЦУ ЦЦУ

ГАУ ГЦУ ГУУ АУТ ГГЦ ААЦ ЦЦУ ААГ ГУТ ААГ

ГЦУ ЦАУ ГГЦ ААГ ААА ГУТ ЦУЦ ГГУ ГЦЦ УУУ

АГУ ГАУ ГГЦ ЦУГ ГЦУ ЦАЦ ЦУГ ГАЦ ААЦ ЦУЦ

ААГ ГГЦ АЦЦ УУУ ГЦЦ АЦА ЦУГ АГУ ГАГ ЦУГ

ЦАЦ УГУ ГАЦ ААГ ЦУГ ЦАЦ ГУТ ГАУ ЦЦУ ГАГ

ААЦ УУЦ АГГ ЦУЦ ЦУГ ГГЦ ААЦ ГУТ ЦУГ ГУЦ

УГУ ГУТ ЦУГ ГЦЦ ЦАУ ЦАЦ УУУ ГГЦ ААА ГАА

УУЦ АЦЦ ЦЦА ЦЦА ГУТ ЦАГ ГЦУ ГЦЦ УАУ ЦАГ

ААА ГУТ ГУГ ГЦУ ГГУ ГУТ ГЦУ ААУ ГЦЦ ЦУГ

ГЦЦ ЦАЦ ААГ УАУ ЦАЦ УАА147

ГЦУ ЦГЦ УУУ ЦУУ ГЦУ ГУЦ ЦАА УУУ

ЦУА УУА ААГ ГУУ ЦЦУ УУГ УУЦ ЦЦУ ААГ УЦЦ

ААЦ УАЦ УАА АЦУ ГГГ ГГА УАУ УАУ ГАА ГГГ

ЦЦУ УГА ГЦА УЦУ ГГА УУЦ УГЦ ЦУА

АУА ААА ААЦ

АУУ УАУ УУУ ЦАУ УГЦ ПОЛИ А

Рис. 8. Нуклеотидная

последовательность зрелой мРНК

ß-глобинового

гена человека.

Примечание:

последовательность начинается с

7-метилгуанозина на 5'-конце (кэп-сайт),

за которым следует короткий нетранслируемый

участок РНК. Первый транслируемый кодон

(АУГ) выделен шрифтом и помечен цифрой

0, поскольку кодируемая им аминокислота

(метионин) в дальнейшем выщепляется из

полипептида (первой аминокислотой

зрелого белка будет валин, кодируемый

ГУГ). Выделены также стоп-кодон УАА

(кодон 147), на котором заканчивается

трансляция (полипептид состоит из 146

аминокислот), и сигнальная последовательность

для полиаденилирования (ААУААА) на

3'-конце

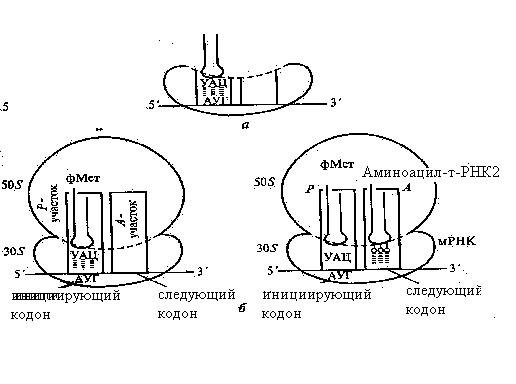

Трансляция как очередной этап реализации генетической информации заключается в синтезе полипептида на рибосоме, при котором в качестве матрицы используется молекула мРНК (считывание информации в направлении 5'→3'). Следует отметить, что в клетках прокариот, не имеющих настоящего ядра с оболочкой, хромосомный генетический материал (ДНК) практически находится в цитоплазме, что определяет непрерывный характер взаимосвязи процессов транскрипции и трансляции. Иными словами, образовавшийся лидирующий 5'-конец молекулы мРНК, синтез которой еще не завершен, уже способен вступать в контакт с рибосомой, инициируя синтез полипептида, т.е. транскрипция и трансляция идут одновременно. Что касается эукариот, то процессы транскрипции их ядерной генетической информации и ее трансляции должны быть разделены во времени в связи с процессингом молекул РНК и необходимостью их последующей упаковки и транспортировки из кариоплазмы в цитоплазму с участием специальных транспортных белков.

Как и в случае транскрипции, процесс трансляции можно условно подразделить на три основные стадии — инициацию, элонгацию и терминацию.

Для инициации трансляции принципиальное значение имеет специфичность структурной организации группы идентичных рибосом (полирибосомы, или полисомы), которая может участвовать в синтезе первичной структуры определенной белковой молекулы (полипептида), кодируемой соответствующей мРНК. Известно, что отдельная рибосома представляет собой клеточную органеллу, состоящую из молекул рРНК, которые определяют ее специфичность. В состав рибосомы входят две структурные субъединицы (большая и малая). При определенных условиях в клетке может происходить разделение (диссоциация) этих двух субъединиц либо их объединение (ассоциация).

Рибосомы прокариот, а также митохондрий и хлоропластов состоят из большой и малой субъединиц с разными коэффициентами седиментации, имеющими величины 50S и 30S соответственно. У эукариот эти субъединицы имеют большие размеры: 60S и 40S.

В процессе трансляции участвуют также молекулы тРНК, функции которых состоят в транспортировке аминокислот из цитозоля (цитоплазматического раствора) к рибосомам. Молекула тРНК, имеющая вторичную структуру в форме «клеверного листа», содержит в своем составе тройку нуклеотидов (антикодон), которая обеспечивает ее комплементарное соединение с соответствующим кодоном (триплетом) молекулы мРНК, кодирующей синтез полипептида на рибосоме, и акцепторный участок (на 3'-конце молекулы), к которому присоединяется определенная аминокислота. Процесс присоединения каждой из 20 аминокислот к акцепторному концу соответствующей тРНК связан с ее активацией определенным вариантом фермента аминоацил-тРНК-синтетазы с использованием энергии аденозинтрифосфатов (молекул АТФ). Образовавшийся при этом специфический комплекс РНК и аминокислоты (аминоацил-РНК) перемещается затем к рибосоме и участвует в синтезе полипептида.

И

Рис. 9. Начальные

этапы трансляции:

а – инициирующий

комплекс, б – элонгация

Функциональная особенность а-участка состоит в том, что он может быть занят только инициирующей аминоацил-тРНК с антикодоном УАЦ, которая у эукариот несет аминокислоту метионин, у бактерий – формилметионин. После образования инициирующего комплекса в «недостроенном» Р-участке становится возможным воссоединение малой и большой субъединиц рибосомы, что приводит к «достраиванию» Р- и а-участков. Лишь после этого следующая аминоацил-тРНК может занимать а-участок на основе принципа комплементарности ее антикодона соответствующему кодону мРНК, находящемуся в этом участке (рис. 9).

Процесс элонгации начинается с образования пептидной связи между инициирующей (первой в цепочке) и последующей (второй) аминокислотами. Затем происходит перемещение рибосомы на один триплет мРНК в направлении 5'→3', что сопровождается отсоединением инициирующей тРНК от матрицы (мРНК) и выходом ее в цитоплазму. При этом вторая по счету аминоацил-тРНК передвигается из а-участка в р-участок, а освободившийся а-участок занимается следующей (третьей по счету) аминоацил-тРНК. Процесс последовательного передвижения рибосомы «триплетными шагами» по нити мРНК повторяется, сопровождаясь освобождением тРНК, поступающей в Р-участок, и наращиванием аминокислотной последовательности синтезируемого полипептида.

Терминация трансляции связана с вхождением одного из трех известных стоп-триплетов мРНК в а-участок рибосомы. Поскольку такой триплет не несет информации о какой-либо аминокислоте, но узнается соответствующими белками терминации, то процесс синтеза полипептида прекращается и он отсоединяется от матрицы (мРНК).

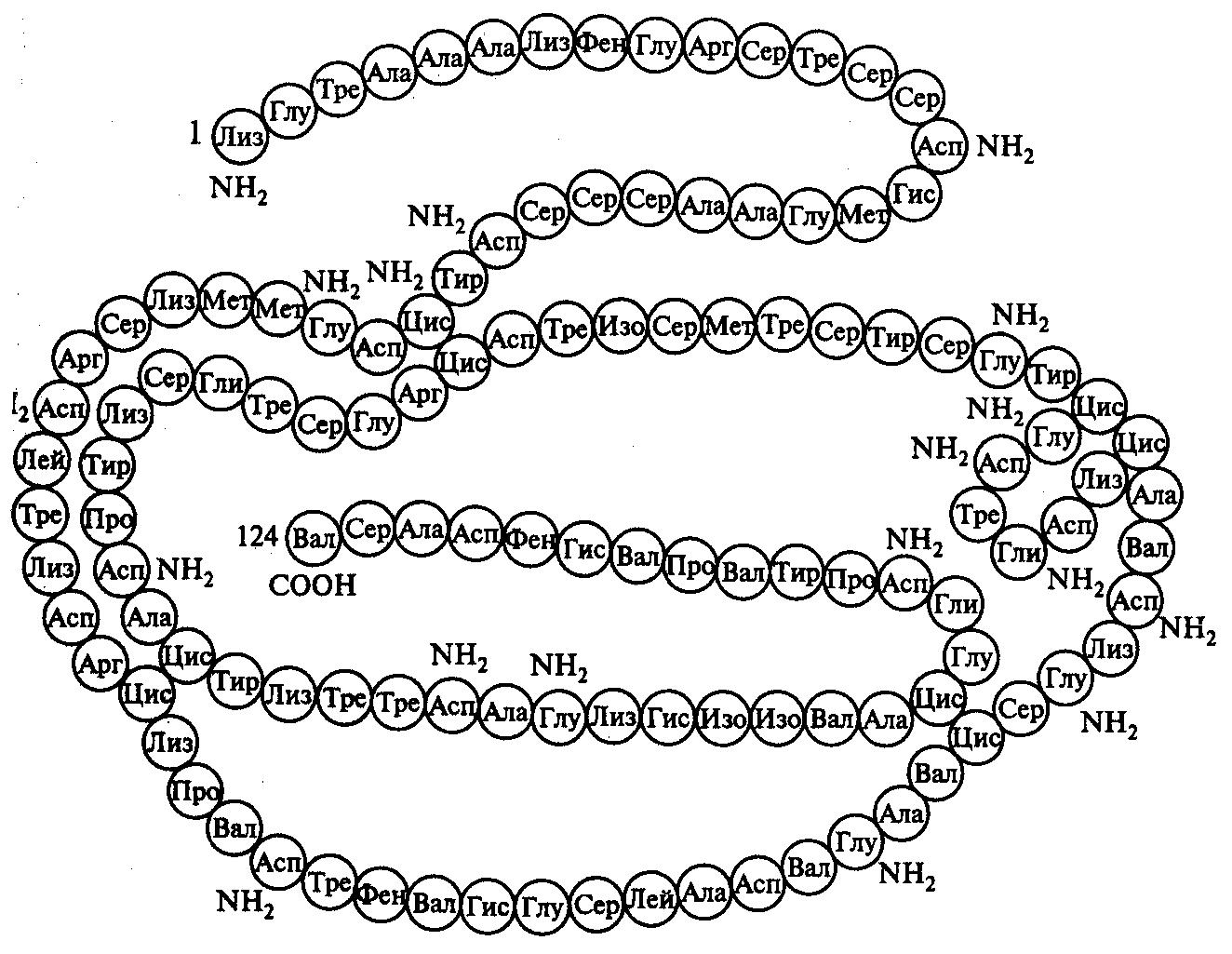

П

Рис. 10. Вторичная

структура молекулы фермента рибонуклеазы

Если белковые молекулы состоят более чем из одного полипептида, объединение их третичных структур приводит к образованию комплексной четвертичной структуры. В качестве примера можно рассмотреть модель молекулы гемоглобина человека, состоящей из двух -цепочек и двух β-цепочек, которые формируют стабильную тетрамерную структуру с помощью водородных связей. Каждая из глобиновых цепочек содержит также молекулу гема, который в комплексе с железом способен связывать молекулы кислорода, обеспечивая их транспортировку эритроцитами (рис.11).