- •Введение Место и роль дисциплины «Архитектура» в подготовке инженеров строительных специальностей

- •Часть I. Основы проектирования

- •1. Основные сведения о зданиях

- •1.1. Классификация зданий и сооружений

- •1.2. Основные требования, предъявляемые к зданиям

- •1.2.1. Требование функционального соответствия зданий

- •1.2.2. Требование технического соответствия зданий

- •1.2.3. Требование архитектурно-художественной выразительности зданий

- •1.2.4. Требование экономической целесообразности зданий

- •1.3. Классификация зданий по капитальности

- •2. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных схемах зданий

- •2.1. Основные конструктивные элементы зданий

- •2.2. Несущие и ограждающие конструкции. Несущий остов зданий

- •2.3. Конструктивные схемы зданий

- •3. Модульная координация размеров в строительстве

- •3.1. Унификация и модульная система в строительстве

- •3.2. Модульные разбивочные оси. Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве

- •3.3. Правила привязки конструктивных элементов зданий к модульным разбивочным осям

- •3.4. Типизация и стандартизация в строительстве

- •4. Объёмно-планировочные решения зданий

- •5. Конструктивные решения зданий

- •5.1. Конструктивные системы

- •5.2. Стоечно-балочные конструктивные системы

- •5.3. Сетчатые (перекрёстные) конструктивные системы

- •5.4. Арочные и сводчатые конструктивные системы

- •5.5. Конструктивные системы в виде оболочек и куполов

- •5.6. Конструктивные системы в виде складок

- •5.7. Висячие конструктивные системы

- •5.8. Пневматические и тентовые конструкции

- •6. Архитектурно-композиционные решения зданий

- •6.1. Архитектурная композиция и её основные элементы

- •6.2. Приёмы построения композиций внешних объёмов зданий

- •6.3. Средства выразительности объёмно-пространственной композиции

- •7. Методика выполнения проектов зданий

- •7.1. Проект и его состав. Стадии проектирования

- •7.2. Технический проект

- •7.3. Рабочий проект

- •7.4. Техно-рабочий проект

- •7.5. Методика и техника проектирования

- •7.6. Макетно-модульное проектирование

- •7.7. Технико-экономическая оценка проектных решений зданий

- •7.7.1. Приведённые затраты

- •7.7.2. Технико-экономические показатели

- •8.2. Классификация жилых зданий

- •8.3. Физико-технические требования к жилым зданиям и их помещениям

- •9. Объёмно-планировочные решения жилых зданий

- •9.1. Квартира и её состав

- •9.2. Малоэтажные жилые дома

- •9.3. Многоэтажные жилые дома

- •9.3.1. Этажность жилых домов и стоимость жилой и общей площади

- •9.3.2. Секционные жилые дома

- •9.3.3. Односекционные (башенные) жилые дома

- •9.3.4. Коридорные жилые дома

- •9.3.5. Галерейные жилые дома

- •9.3.6. Коридорно-секционные и галерейно-секционные жилые дома

- •10. Конструктивные схемы и системы жилых зданий

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструктивные схемы жилых зданий

- •10.3. Конструктивные системы жилых зданий

- •11. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий

- •12. Помещения культурно-бытового обслуживания населения, размещаемые в жилых зданиях

- •13. Особенности объёмно-планировочных решений жилых домов для индивидуального строительства

- •14. Технико-экономическая оценка проектных решений жилых зданий

- •15. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий

- •16. Основания и фундаменты

- •16.1. Основания

- •16.1.1. Характеристики грунтов оснований

- •16.1.2. Естественные и искусственные основания

- •16.2. Фундаменты

- •16.2.1. Общие сведения о фундаментах

- •16.2.2. Глубина заложения фундаментов

- •16.2.3. Ленточные фундаменты

- •16.2.4. Столбчатые фундаменты

- •16.2.5. Сплошные и коробчатые фундаменты

- •16.2.6. Свайные фундаменты

- •16.2.7. Рекомендации по выбору фундаментов

- •17. Подвалы, приямки и люки. Гидроизоляция подвалов

- •17.1. Подвалы, приямки и люки

- •17.2. Гидроизоляция подвалов и защита стен от капиллярного увлажнения

- •18. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры

- •18.1. Функциональное назначение стен и их классификация

- •18.2. Элементы и детали стен

- •18.3. Наружные несущие и самонесущие стены из искусственных камней

- •18.3.1. Однородные несущие и самонесущие стены

- •18.3.2. Неоднородные несущие и самонесущие стены

- •18.4. Внутренние стены и отдельные внутренние опоры

- •18.5. Ненесущие наружные стены

- •18.6. Стены из естественных камней и грунтовых материалов

- •18.7. Деревянные стены

- •18.7.1. Бревенчатые и брусчатые стены

- •18.7.2. Каркасные, щитовые и каркасно-щитовые стены

- •19. Каркасы жилых зданий

- •19.1. Общие сведения о каркасах

- •19.2. Классификация компоновочных и конструктивных схем каркасов

- •19.3. Элементы сборных железобетонных каркасов

- •20. Деформационные швы

- •21. Перекрытия и полы

- •21.1. Функциональное назначение, классификация перекрытий и требования, предъявляемые к ним

- •21.2. Перекрытия по деревянным балкам

- •21.3. Перекрытия по стальным балкам

- •21.4. Перекрытия по сборным железобетонным балкам

- •21.5. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-настилам

- •21.6. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-панелям

- •21.7. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия

- •21.8. Тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция перекрытий

- •21.9. Полы и их конструктивные решения

- •21.9.1. Общие сведения о полах

- •21.9.2. Дощатые полы

- •21.9.3. Паркетные полы

- •21.9.4. Плиточные полы

- •21.9.5. Рулонные полы

- •21.9.6. Монолитные полы

- •21.10.10. Технико-экономическая оценка конструкций перекрытий и полов

- •22. Покрытия и кровли

- •22.1. Функциональное назначение покрытий и кровли

- •22.2. Скатные крыши и их элементы

- •22.3. Наслонные стропильные системы

- •22.4. Висячие стропильные системы

- •22.5. Кровли скатных крыш

- •22.6. Совмещённые покрытия построечного выполнения

- •22.7. Сборные железобетонные чердачные покрытия с малоуклонной кровлей

- •22.8. Устройство малоуклонных кровель в совмещённых и тёплых чердачных покрытиях с использованием полимерных и синтетических материалов

- •22.9. Удаление воды с покрытий

- •22.10. Детали и элементы покрытий

- •22.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений покрытий

- •23. Лестницы и лифты

- •23.1. Лестнично-лифтовые узлы

- •23.2. Общие сведения о лестницах

- •23.3. Графическое построение лестницы

- •23.4. Пригласительный (цокольный) марш

- •23.5. Железобетонные лестницы

- •23.6. Лестницы по стальным балкам

- •23.7. Деревянные лестницы

- •23.8. Винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями

- •23.9. Подвальные, наружные, чердачные и аварийные лестницы

- •23.10. Лифты и их конструкции

- •23.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений лестниц

- •24. Перегородки

- •24.1. Общие сведения о перегородках и требования, предъявляемые к ним

- •24.2. Крупнопанельные перегородки

- •24.3. Перегородки из штучных элементов

- •24.4. Перегородки влажных помещений

- •24.5. Деревянные перегородки

- •24.6. Каркасные гипсокартонные перегородки

- •24.7. Раздвижные и сборные перегородки

- •24.8. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений перегородок

- •25. Заполнение оконных и дверных проёмов

- •25.1. Функциональное назначение окон и требования, предъявляемые к ним

- •25.2. Конструктивные элементы заполнения оконных проёмов и балконные двери

- •25.3. Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита

- •25.4. Функциональное назначение дверей и требования, предъявляемые к ним

- •25.5. Конструктивные элементы заполнения дверных проёмов

- •25.6. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений заполнения оконных проёмов

- •26. Балконы, лоджии, эркеры

- •26.1. Функциональное назначение балконов, лоджий, эркеров и требования, предъявляемые к ним

- •26.2. Конструктивные решения балконов

- •26.3. Конструктивные решения лоджий

- •26.4. Конструктивные решения эркеров

- •27. Особенности конструктивных решений жилых зданий

- •27.1. Общие сведения о каркасно-этажерочных системах жилых зданий

- •27.2. Сборные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.3. Сборно-монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.4. Монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.5. Наружные стены и другие конструктивные элементы жилых зданий с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем

- •27.5.1. Наружные стены

- •27.5.2. Перегородки

- •27.5.3. Лестницы и лифты

- •27.5.4. Парапетные стенки

- •28. Особенности конструктивных решений индивидуальных жилых домов

- •28.1. Общие положения

- •28.2. Фундаменты

- •28.3. Стены

- •28.4. Перекрытия

- •28.5. Покрытия

- •28.6. Лестницы и перегородки

- •29. Санитарно-техническое оборудование жилых зданий

- •29.1. Санитарно-технические блоки, панели, кабины

- •29.2. Вентиляционные устройства жилых зданий

- •29.3. Мусоропроводы

- •29.4. Технические этажи

- •29.5. Вводы и выводы коммуникаций

- •30. Обеспечение теплозащитных свойств и влажностного режима наружных ограждающих конструкций

- •30.1. Общие положения

- •30.2. Приёмы обеспечения теплозащиты и влажностного режима наружных ограждающих конструкций

- •Литература

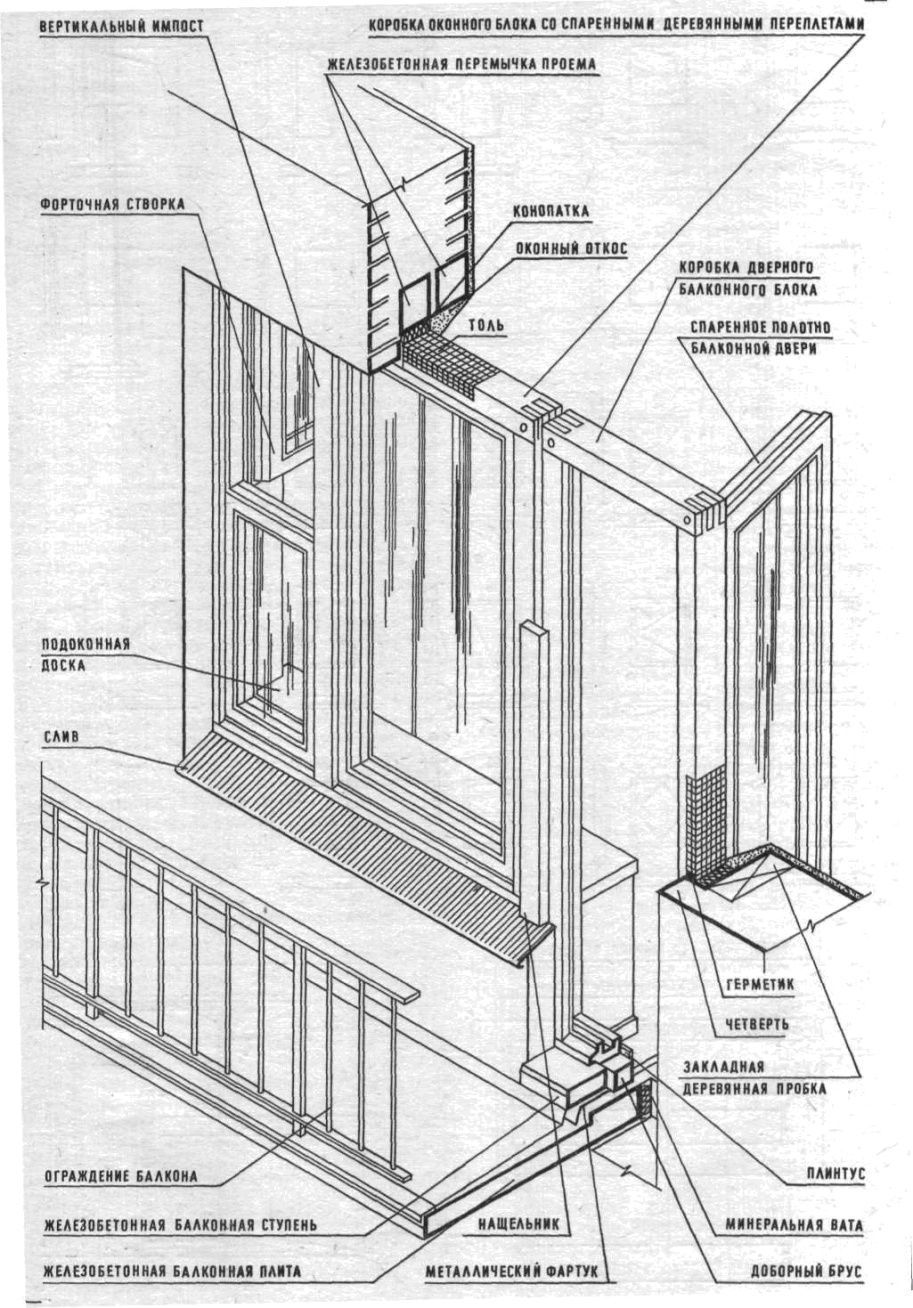

25.2. Конструктивные элементы заполнения оконных проёмов и балконные двери

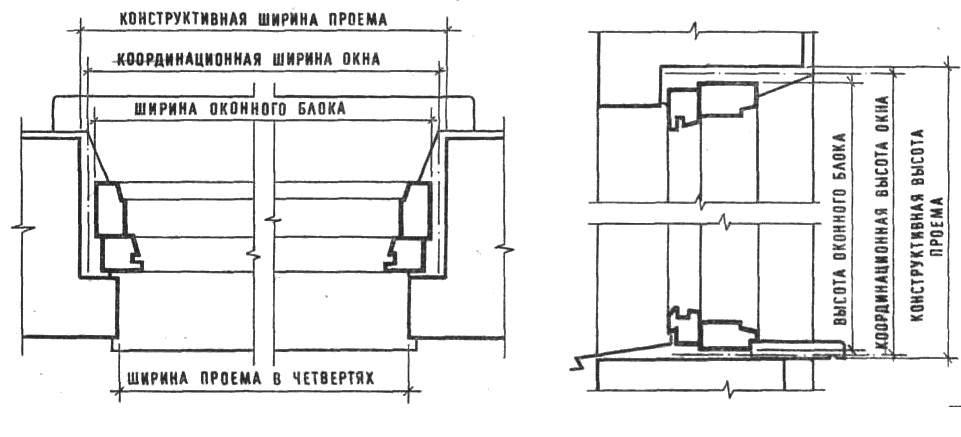

Для более надёжного и плотного примыкания оконного заполнения к стенам оконные проёмы обычно снабжают на верхней и боковых гранях у наружной поверхности стены четвертями, т. е. выступами, которые позволяют уменьшить инфильтрацию воздуха между простенком и заполнением оконного проёма и обеспечивают фиксацию оконного заполнения в проёме (рис. 25.1).

Оконные проёмы заполняют оконными коробками с закреплёнными в них оконными переплётами. Оконная коробка обычно представляет собой деревянную раму, имеющую при больших размерах внутренние бруски – импосты (вертикальные) и средники (горизонтальные), повышающие жёсткость оконного заполнения при ветровой нагрузке и при открывании створок переплётов. Оконные переплёты бывают створными (открывающимися) и глухими (неоткрывающимися). Верхнюю часть переплёта называют фрамугой и она тоже может быть створной или глухой.

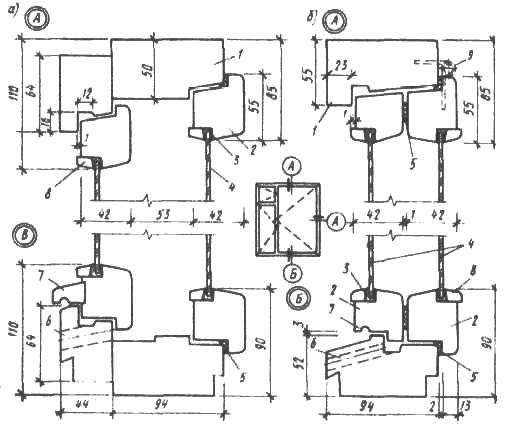

Рис. 25.1. Форма, размеры и заполнение оконного проёма в каменных стенах

В зависимости от количества стёкол оконные переплёты бывают с одинарным, двойным, тройным или четверным остеклением. Одинарное остекление можно применять в неотапливаемых зданиях, а в отапливаемых – с двойным, тройным или четверным остеклением. Соответственно этому оконные переплёты могут быть или одинарными, или двойными раздельными или спаренными с двойным, тройным или четверным остеклением (рис. 25.2, 25.3, 25.4 и 25.5.1).

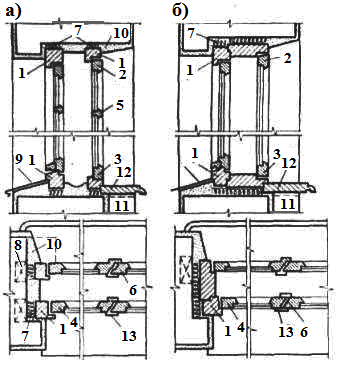

Рис. 25.2. Вариант заполнения оконных проёмов с раздельными и общими коробками и раздельными переплётами в каменных стенах: а – с раздельной оконной коробкой; б – с общей оконной коробкой; 1 – оконная коробка; 2, 3 – верхний и нижний бруски створки; 4 – вертикальный брусок створки; 5 – горбылёк; 6 – притвор; 7 – конопатка; 8 – деревянная пробка (вкладыш); 9 – наружный слив; 10 – штукатурка оконного откоса; 11 – ниша для отопительного радиатора; 12 – подоконная доска; 13 – нащельник

Оконные коробки могут также устраиваться как раздельными, т. е. отдельно для наружного и внутреннего переплётов, так и общими для обоих переплётов (см. рис. 25.2). В проёмах стен каменных зданий оконные коробки крепят с помощью ершей или гвоздей, забиваемых в швы кладки или в деревянные вкладыши в кладке простенков (в двух уровнях с каждой стороны коробки). В деревянных стенах соединение выполняют в виде паза-гребня между вертикальными элементами коробок и элементов стен (см. рис. 18.18 г).

Установка раздельных оконных коробок более трудоёмка, но такие коробки менее материалоёмки и при их установке проще и более экономно по расходу древесины устраивать нужные воздушные зазоры между наружными и внутренними переплётами, что может обеспечивать существенное снижение теплопотерь через оконное заполнение.

Наружные поверхности деревянных оконных коробок, примыкающие к каменной кладке, для защиты от гниения покрывают смолой или битумом и обивают толем или рубероидом. Размеры оконных коробок устанавливают с таким расчётом, чтобы после их закрепления в оконном проёме сверху и по бокам между коробкой и кладкой стены оставались зазоры не менее 20 мм, а внизу не менее 30 мм. Эти зазоры затем уплотняют конопаткой из пакли, смоченной в гипсовом растворе, или другим материалом. Откосы снаружи и внутри после установки и закрепления оконных коробок и уплотнения зазоров оштукатуривают раствором. Внизу оконного проёма снаружи устраивают слив из кровельной стали, а внутри устанавливают подоконную доску.

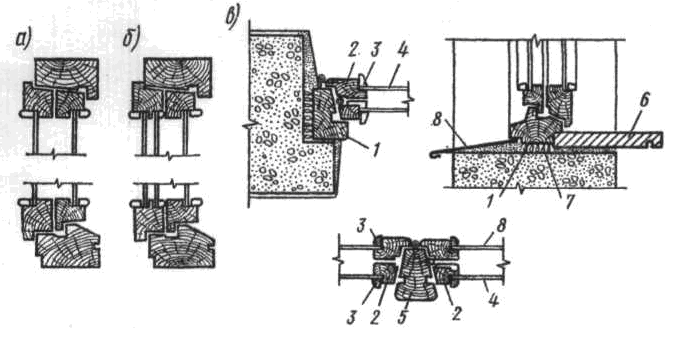

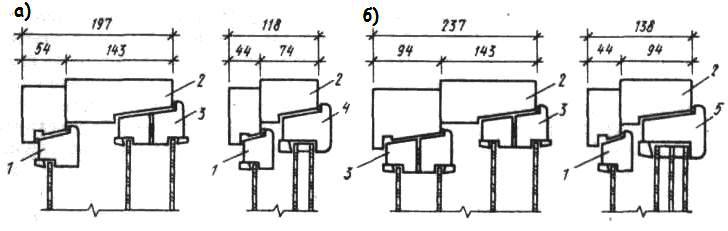

Рис. 25.3. Оконное заполнение спаренными переплётами с двойным и тройным остеклением: а – с двойным остеклением; б – с тройным остеклением; в – детали; 1 – оконная коробка; 2 – обвязка переплётов; 3 – раскладка (штапик); 4 – стекло; 5 – импост; 6 – подоконная доска; 7 – конопатка; 8 – слив из кровельной стали

Оконные створные и глухие переплёты и фрамуги состоят из обвязки, т. е. брусков, располагаемых по периметру, и горбыльков, т. е. горизонтальных и вертикальных брусочков, расположенных внутри обвязки и разделяющих площадь переплётов и фрамуг на более мелкие ячейки, что позволяет уменьшить размеры стёкол или устроить форточки (рис. 25.4).

Для установки стёкол в элементах переплётов устраивают четверти (фальцы). Стекла, вставленные в четверти, закрепляют шпильками из проволоки или кровельной стали, а стыки между стёклами и элементами переплётов уплотняют с помощью мастичных замазок или деревянных треугольных брусочков (называемых штапиками или раскладками) с прокладкой между стёклами и брусочками тонкой резины или проолифленной бумаги. Штапики крепят к элементам переплёта мелкими гвоздями или шурупами.

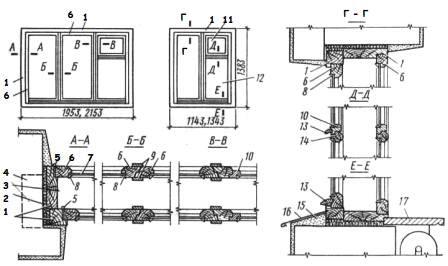

Рис. 25.4. Общий вид и элементы оконного заполнения с раздельными переплётами и форточками: 1 – общая оконная коробка; 2 – конопатка просмолённой или смоченной в гипсовом растворе паклей; 3 – гвоздь или ёрш; 4 – деревянный вкладыш; 5 – петля для навески переплётов; 6 – обвязка переплёта; 7 – стекло; 8 – раскладка (штапик); 9 – нащельник; 10 – обвязка форточки; 11 – форточка; 12 – створки переплётов; 13 – отлив; 14 – горбылёк; 15 – раствор; 16 – слив из оцинкованной стали; 17 – подоконная доска

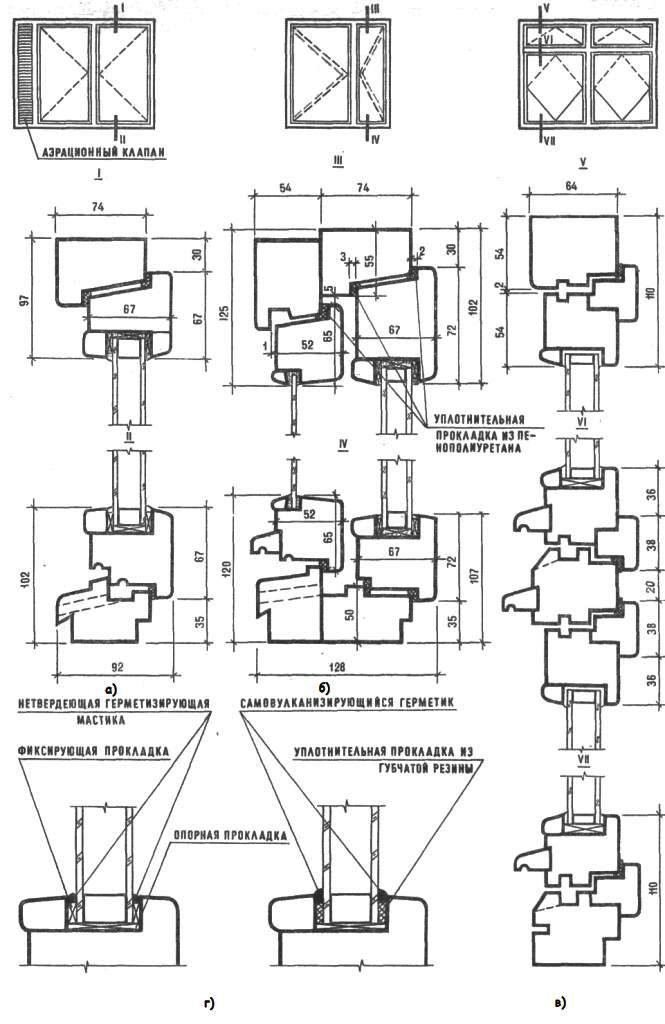

Для остекления оконных проёмов применяют обычное оконное или витринное стекло или стеклопакеты, при этом для остекления переплётов с площадью светопрозрачной поверхности до 1 м2 применяют стекло толщиной 2,5–3,0 мм, а при большей площади – стекло толщиной не менее 4 мм. Стеклопакет представляет собой два или три стекла, между которыми имеются прослойки сухого или разреженного воздуха или иного газа толщиной от 6 до 25 мм. По контуру стекла в стеклопакетах герметически заклеивают или запаивают и обрамляют рамками из резины, пластмассы или металла. Применение стеклопакетов позволяет существенно повысить теплозащитные показатели оконного заполнения. Стеклопакеты могут применяться в одинарных переплётах, а также в раздельных и спаренных в сочетании со стеклом. На рис. 25.5.1; 25.5.2 и 25.6 показаны варианты деревянных оконных и балконных коробок с переплётами с двойным, тройным или четверным остеклением и с применением стеклопакетов (рис. 25.5.2 и 25.7). На нижней обвязке переплёта снаружи предусматривают отлив с капельником. Стык створок переплётов между собой и с коробкой называют притвором. Для защиты от продувания и дождя притворы перекрывают планками (нащельниками) или устраивают четверти, называемые наплавами. В связи с тем, что окна, как правило, открывают внутрь, то их внутренние переплёты на 50–70 мм выполняют больше наружных, чтобы обеспечивать возможность открывания последних.

Рис. 25.5.1. Варианты узлов двойного остекления деревянных оконных блоков: а – в раздельных переплётах; б – в спаренных переплётах; 1 – оконная коробка; 2 – переплёт створки; 3 – уплотнитель; 4 – стекло; 5 – уплотняющие прокладки; 6 – прорезь в нижнем бруске коробки для стока воды; 7 – капельник; 8 – штапик; 9 – петли

Кроме деревянных применяют пластмассовые оконные переплёты, которые не загнивают, не рассыхаются и сохраняют плотность притвора, но со временем материал этих переплётов стареет и они не всегда соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Оконные переплёты из металлических (алюминиевых) сплавов прочны, долговечны и имеют красивый внешний вид.

Рис. 25.5.2. Варианты остекления оконных блоков комбинированного типа: а – с тройным остеклением; б – с четверным остеклением; 1 – переплёт с одним стеклом; 2 – оконная коробка; 3 – спаренный переплёт; 4 – переплёт с двойным стеклопакетом; 5 – переплёт с тройным стеклопакетом

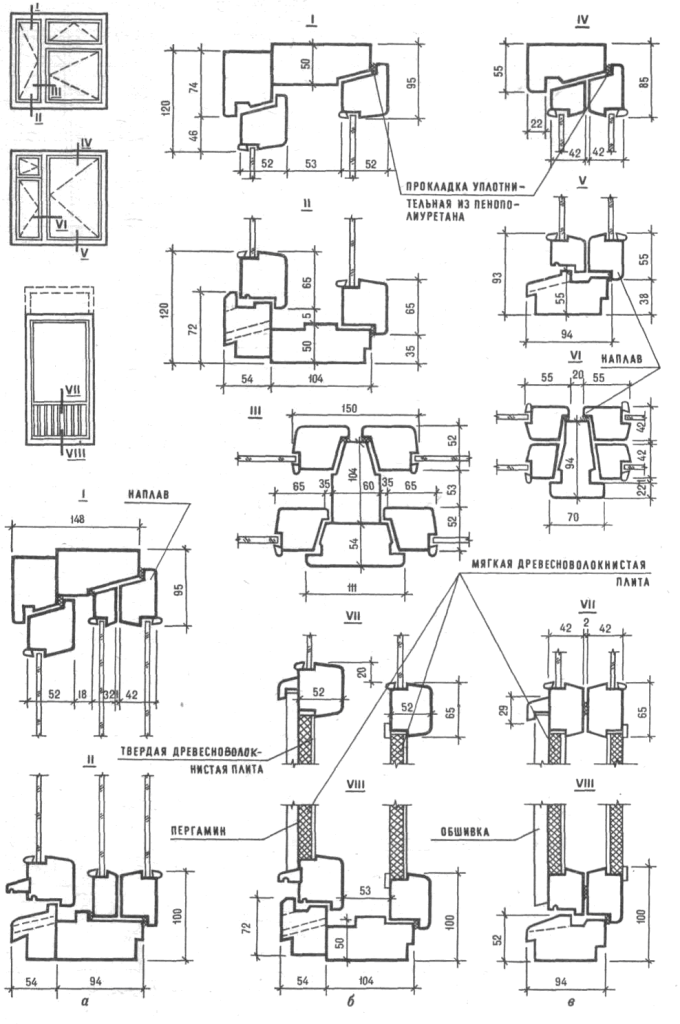

Один из вариантов заполнения глухой части балконной двери следующий: во внутреннем переплёте балконной двери устанавливают шлифованную древесностружечную плиту толщиной 16 мм или мягкую древесноволокнистую плиту с твёрдоволокнистым покрытием, а в наружном переплёте – слои мягкой и твёрдой древесноволокнистых плит, слой пергамина и за ним наружную шпунтованную деревянную обшивку (рис. 25.6).

Рис. 25.6. Узлы деревянных окон и балконных дверей: а – окна с раздельно-спаренными переплётами и тройным остеклением; б – окна и балконные двери с раздельными переплётами; в – то же со спаренным переплётом

Рис. 25.7. Деревянные окна со стеклопакетами и их узлы: а – одинарный переплёт с двойным стеклопакетом; б – двойной раздельный переплёт с наружной створкой с одним стеклом и внутренней створкой с двойным стеклопакетом; в – одинарный переплёт с двойными стеклопакетами и среднеподвешенными створками; г – уплотнение стеклопакетов в переплётах

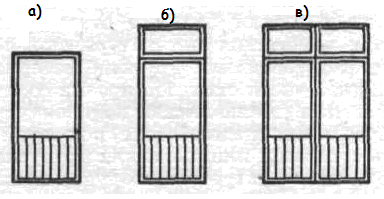

Конструктивные решения балконных дверей в светопрозрачной части выполняют аналогично оконному заполнению. Для балконной двери устраивают дверную коробку, которую крепят к стене и к примыкающей оконной коробке, и на неё навешивают балконную дверь, имеющую светопрозрачную и глухую части (рис. 25.8).

Рис.25.8. Конструктивные элементы окна и балконной двери

Балконные двери могут быть однопольными и двупольными, с фрамугами и без фрамуг (рис. 25.9).

Рис. 25.9. Варианты полотен балконных дверей:

а – однопольные;

б – однопольные с фрамугой;

в – двупольные с фрамугой