- •Введение Место и роль дисциплины «Архитектура» в подготовке инженеров строительных специальностей

- •Часть I. Основы проектирования

- •1. Основные сведения о зданиях

- •1.1. Классификация зданий и сооружений

- •1.2. Основные требования, предъявляемые к зданиям

- •1.2.1. Требование функционального соответствия зданий

- •1.2.2. Требование технического соответствия зданий

- •1.2.3. Требование архитектурно-художественной выразительности зданий

- •1.2.4. Требование экономической целесообразности зданий

- •1.3. Классификация зданий по капитальности

- •2. Основные понятия о конструктивных элементах и конструктивных схемах зданий

- •2.1. Основные конструктивные элементы зданий

- •2.2. Несущие и ограждающие конструкции. Несущий остов зданий

- •2.3. Конструктивные схемы зданий

- •3. Модульная координация размеров в строительстве

- •3.1. Унификация и модульная система в строительстве

- •3.2. Модульные разбивочные оси. Номинальные, конструктивные и натурные размеры в строительстве

- •3.3. Правила привязки конструктивных элементов зданий к модульным разбивочным осям

- •3.4. Типизация и стандартизация в строительстве

- •4. Объёмно-планировочные решения зданий

- •5. Конструктивные решения зданий

- •5.1. Конструктивные системы

- •5.2. Стоечно-балочные конструктивные системы

- •5.3. Сетчатые (перекрёстные) конструктивные системы

- •5.4. Арочные и сводчатые конструктивные системы

- •5.5. Конструктивные системы в виде оболочек и куполов

- •5.6. Конструктивные системы в виде складок

- •5.7. Висячие конструктивные системы

- •5.8. Пневматические и тентовые конструкции

- •6. Архитектурно-композиционные решения зданий

- •6.1. Архитектурная композиция и её основные элементы

- •6.2. Приёмы построения композиций внешних объёмов зданий

- •6.3. Средства выразительности объёмно-пространственной композиции

- •7. Методика выполнения проектов зданий

- •7.1. Проект и его состав. Стадии проектирования

- •7.2. Технический проект

- •7.3. Рабочий проект

- •7.4. Техно-рабочий проект

- •7.5. Методика и техника проектирования

- •7.6. Макетно-модульное проектирование

- •7.7. Технико-экономическая оценка проектных решений зданий

- •7.7.1. Приведённые затраты

- •7.7.2. Технико-экономические показатели

- •8.2. Классификация жилых зданий

- •8.3. Физико-технические требования к жилым зданиям и их помещениям

- •9. Объёмно-планировочные решения жилых зданий

- •9.1. Квартира и её состав

- •9.2. Малоэтажные жилые дома

- •9.3. Многоэтажные жилые дома

- •9.3.1. Этажность жилых домов и стоимость жилой и общей площади

- •9.3.2. Секционные жилые дома

- •9.3.3. Односекционные (башенные) жилые дома

- •9.3.4. Коридорные жилые дома

- •9.3.5. Галерейные жилые дома

- •9.3.6. Коридорно-секционные и галерейно-секционные жилые дома

- •10. Конструктивные схемы и системы жилых зданий

- •10.1. Общие положения

- •10.2. Конструктивные схемы жилых зданий

- •10.3. Конструктивные системы жилых зданий

- •11. Архитектурно-композиционные решения жилых зданий

- •12. Помещения культурно-бытового обслуживания населения, размещаемые в жилых зданиях

- •13. Особенности объёмно-планировочных решений жилых домов для индивидуального строительства

- •14. Технико-экономическая оценка проектных решений жилых зданий

- •15. Общие положения проектирования конструкций жилых зданий

- •16. Основания и фундаменты

- •16.1. Основания

- •16.1.1. Характеристики грунтов оснований

- •16.1.2. Естественные и искусственные основания

- •16.2. Фундаменты

- •16.2.1. Общие сведения о фундаментах

- •16.2.2. Глубина заложения фундаментов

- •16.2.3. Ленточные фундаменты

- •16.2.4. Столбчатые фундаменты

- •16.2.5. Сплошные и коробчатые фундаменты

- •16.2.6. Свайные фундаменты

- •16.2.7. Рекомендации по выбору фундаментов

- •17. Подвалы, приямки и люки. Гидроизоляция подвалов

- •17.1. Подвалы, приямки и люки

- •17.2. Гидроизоляция подвалов и защита стен от капиллярного увлажнения

- •18. Стены из мелкоразмерных элементов и отдельные опоры

- •18.1. Функциональное назначение стен и их классификация

- •18.2. Элементы и детали стен

- •18.3. Наружные несущие и самонесущие стены из искусственных камней

- •18.3.1. Однородные несущие и самонесущие стены

- •18.3.2. Неоднородные несущие и самонесущие стены

- •18.4. Внутренние стены и отдельные внутренние опоры

- •18.5. Ненесущие наружные стены

- •18.6. Стены из естественных камней и грунтовых материалов

- •18.7. Деревянные стены

- •18.7.1. Бревенчатые и брусчатые стены

- •18.7.2. Каркасные, щитовые и каркасно-щитовые стены

- •19. Каркасы жилых зданий

- •19.1. Общие сведения о каркасах

- •19.2. Классификация компоновочных и конструктивных схем каркасов

- •19.3. Элементы сборных железобетонных каркасов

- •20. Деформационные швы

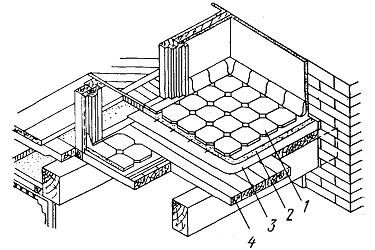

- •21. Перекрытия и полы

- •21.1. Функциональное назначение, классификация перекрытий и требования, предъявляемые к ним

- •21.2. Перекрытия по деревянным балкам

- •21.3. Перекрытия по стальным балкам

- •21.4. Перекрытия по сборным железобетонным балкам

- •21.5. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-настилам

- •21.6. Перекрытия по сборным железобетонным плитам-панелям

- •21.7. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные перекрытия

- •21.8. Тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляция перекрытий

- •21.9. Полы и их конструктивные решения

- •21.9.1. Общие сведения о полах

- •21.9.2. Дощатые полы

- •21.9.3. Паркетные полы

- •21.9.4. Плиточные полы

- •21.9.5. Рулонные полы

- •21.9.6. Монолитные полы

- •21.10.10. Технико-экономическая оценка конструкций перекрытий и полов

- •22. Покрытия и кровли

- •22.1. Функциональное назначение покрытий и кровли

- •22.2. Скатные крыши и их элементы

- •22.3. Наслонные стропильные системы

- •22.4. Висячие стропильные системы

- •22.5. Кровли скатных крыш

- •22.6. Совмещённые покрытия построечного выполнения

- •22.7. Сборные железобетонные чердачные покрытия с малоуклонной кровлей

- •22.8. Устройство малоуклонных кровель в совмещённых и тёплых чердачных покрытиях с использованием полимерных и синтетических материалов

- •22.9. Удаление воды с покрытий

- •22.10. Детали и элементы покрытий

- •22.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений покрытий

- •23. Лестницы и лифты

- •23.1. Лестнично-лифтовые узлы

- •23.2. Общие сведения о лестницах

- •23.3. Графическое построение лестницы

- •23.4. Пригласительный (цокольный) марш

- •23.5. Железобетонные лестницы

- •23.6. Лестницы по стальным балкам

- •23.7. Деревянные лестницы

- •23.8. Винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями

- •23.9. Подвальные, наружные, чердачные и аварийные лестницы

- •23.10. Лифты и их конструкции

- •23.11. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений лестниц

- •24. Перегородки

- •24.1. Общие сведения о перегородках и требования, предъявляемые к ним

- •24.2. Крупнопанельные перегородки

- •24.3. Перегородки из штучных элементов

- •24.4. Перегородки влажных помещений

- •24.5. Деревянные перегородки

- •24.6. Каркасные гипсокартонные перегородки

- •24.7. Раздвижные и сборные перегородки

- •24.8. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений перегородок

- •25. Заполнение оконных и дверных проёмов

- •25.1. Функциональное назначение окон и требования, предъявляемые к ним

- •25.2. Конструктивные элементы заполнения оконных проёмов и балконные двери

- •25.3. Светопрозрачные ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита

- •25.4. Функциональное назначение дверей и требования, предъявляемые к ним

- •25.5. Конструктивные элементы заполнения дверных проёмов

- •25.6. Сравнительная технико-экономическая оценка конструктивных решений заполнения оконных проёмов

- •26. Балконы, лоджии, эркеры

- •26.1. Функциональное назначение балконов, лоджий, эркеров и требования, предъявляемые к ним

- •26.2. Конструктивные решения балконов

- •26.3. Конструктивные решения лоджий

- •26.4. Конструктивные решения эркеров

- •27. Особенности конструктивных решений жилых зданий

- •27.1. Общие сведения о каркасно-этажерочных системах жилых зданий

- •27.2. Сборные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.3. Сборно-монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.4. Монолитные каркасно-этажерочные системы несущего остова жилых зданий

- •27.5. Наружные стены и другие конструктивные элементы жилых зданий с несущим остовом в виде каркасно-этажерочных систем

- •27.5.1. Наружные стены

- •27.5.2. Перегородки

- •27.5.3. Лестницы и лифты

- •27.5.4. Парапетные стенки

- •28. Особенности конструктивных решений индивидуальных жилых домов

- •28.1. Общие положения

- •28.2. Фундаменты

- •28.3. Стены

- •28.4. Перекрытия

- •28.5. Покрытия

- •28.6. Лестницы и перегородки

- •29. Санитарно-техническое оборудование жилых зданий

- •29.1. Санитарно-технические блоки, панели, кабины

- •29.2. Вентиляционные устройства жилых зданий

- •29.3. Мусоропроводы

- •29.4. Технические этажи

- •29.5. Вводы и выводы коммуникаций

- •30. Обеспечение теплозащитных свойств и влажностного режима наружных ограждающих конструкций

- •30.1. Общие положения

- •30.2. Приёмы обеспечения теплозащиты и влажностного режима наружных ограждающих конструкций

- •Литература

21.2. Перекрытия по деревянным балкам

Перекрытия по деревянным балкам применяют в деревянных зданиях, а также их можно применять в зданиях с каменными (желательно с внутренними поперечными несущими) стенами в следующих случаях: в жилых домах высотой до 4-х этажей, в зданиях культурно-бытовых учреждений – до 3-х этажей и в зданиях для детских учреждений – до 2-х этажей. Деревянные перекрытия состоят из балок, являющихся несущей частью, и межбалочного заполнения, предназначенного для звуко- и теплоизоляции. Заполнение состоит из поддерживающей части – наката и заполнителя. В состав перекрытия входят также пол и отделочный слой потолка.

Деревянными балками служат брусья прямоугольного сечения. Балки также могут изготавливаться из досок, соединяемых на клею или гвоздями. Размер поперечного сечения балок от 80х180 мм до 100х240 мм в зависимости от длины балок и воспринимаемых нагрузок. В табл. 2 приведены рекомендуемые размеры поперечных сечений балок в зависимости от их длины.

Таблица 2

Размеры деревянных балок

Размеры поперечного сечения (bхh), в мм |

80х180 |

80х200 |

80х220 |

80х240 |

100х200 |

100х240 |

Длина балок l, в м |

2,2–4,4 |

2,8–5,2 |

3,0–5,6 |

3,4–6,4 |

3,4–6,4 |

4,0–6,4 |

К боковым поверхностям балок возле нижней грани прибивают гвоздями (Ø 4–5 мм; длиной 125 мм; шагом 300 мм) так называемые черепные бруски сечением 40х50 мм для опирания на них щитов наката. В клеёных или собранных на гвоздях дощатых балках вместо черепных брусков могут устраиваться выступающие полки.

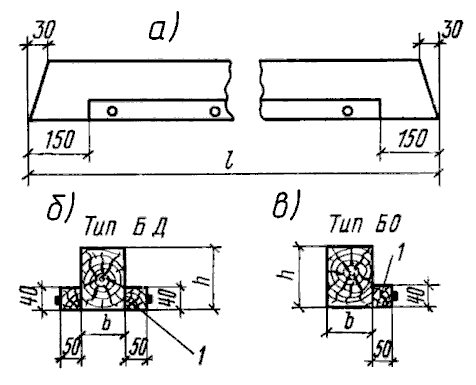

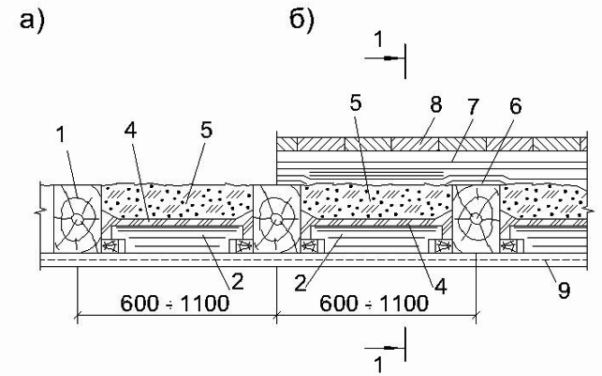

Расстояние между осями балок на плане зависит от перекрываемого пролёта и воспринимаемой нагрузки. Оно колеблется от 600 до 1100 мм. На рис. 21.1 показаны деревянные балки с черепными брусками.

Рис. 21.1. Деревянные балки с черепными брусками: а – общий вид; б, в – поперечные сечения балок типа БД (с двумя черепными брусками) и БО (с од-ним черепным

бруском)

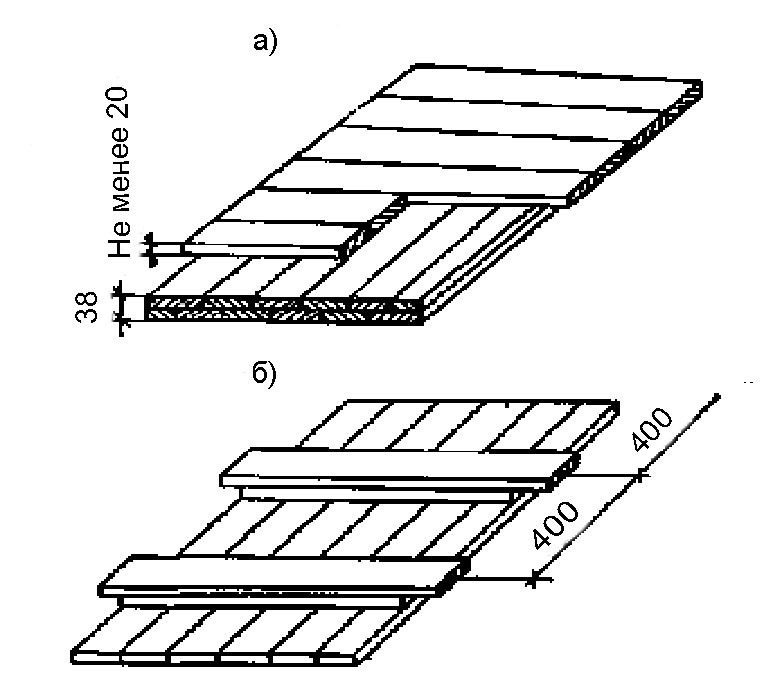

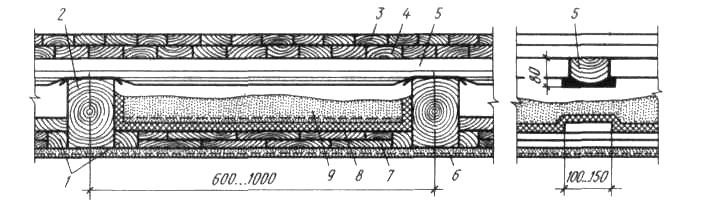

В качестве наката используют деревянные элементы, например, из горбылей, но чаще применяют деревянные щиты со сплошным опиранием или опиранием на планки (рис. 21.2).

Рис. 21.2. Деревянные щиты наката: а – со сплошным опиранием на черепные бруски; б – с прерывистым опиранием на попе-речные планки

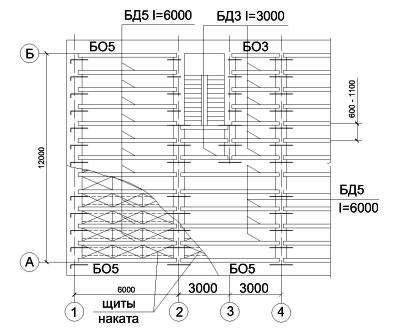

Кроме деревянных щитов накатом могут служить ребристые или пустотелые гипсовые или легкобетонные плиты. Такие накаты тяжелее деревянных, но они невозгораемы и не загнивают. Ширина элементов наката зависит от расстояния между балками, а их длину принимают с учётом того, что такие перекрытия собираются вручную. На рис. 21.3 показан фрагмент плана перекрытия по деревянным балкам.

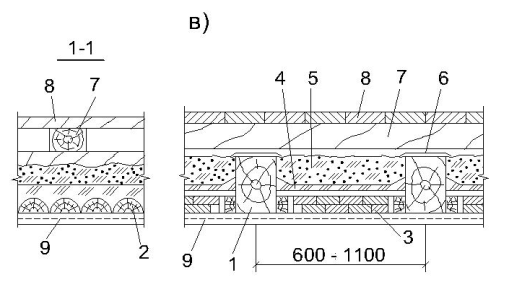

Для обеспечения требуемой звукоизоляции по уложенному накату устраивают глинопесчаную замазку толщиной 20–30 мм и на неё насыпают шлак или сухой прокалённый песок слоем толщиной 60–80 мм. Глинопесчаная замазка служит для уплотнения щитов наката и мест примыкания наката к балкам. Вместо глинопесчаной замазки можно применять толь или рубероид. В чердачных перекрытиях и в перекрытиях над холодными подвалами и подпольями засыпка выполняет функцию теплоизоляции и её толщина определяется расчётом на теплозащиту (рис. 21.4).

Рис. 21.3. Фрагмент плана перекрытия по деревянным балкам

Полы из досок по деревянным балкам настилают по лагам из пластин, укладываемых поперёк балок через 500–700 мм, или непосредственно по балкам (при шаге между ними не более 0,7 м). Если пол настилают по лагам, то вентиляция подпольного пространства обеспечивается через вентиляционные решётки, устанавливаемые в полу в углах комнат, или через щелевые плинтусы, а если пол настилают непосредственно по балкам, то вентиляция подпольного межбалочного пространства обеспечивается через щелевые плинтусы или вентиляционные решётки, врезаемые в плинтусы. Плинтусом называют деревянный брусок фасонного профиля, прибиваемый к стене, а галтелью – прибиваемый к полу.

Рис. 21.4. Перекрытия по деревянным балкам: а – чердачное с накатом из горбылей; б – междуэтажное с накатом из горбылей; в – то же с накатом их щитов; 1 – балка; 2 – накат из горбылей; 3 – щитовой накат; 4 – глинопесчаная замазка; 5 – засыпка из шлака или прокалённого песка; 6 – толевая прокладка; 7 – лага; 8 – покрытие пола из досок; 9 – штукатурка

Нижнюю поверхность деревянных перекрытий (потолок) оштукатуривают по дранке или обивают листами сухой штукатурки из гипсокартона (см. рис. 21.4 и 21.5).

Рис. 21.5. Вариант конструкции деревянного междуэтажного перекрытия с паркетным полом: 1 – черепные бруски; 2 – балка; 3 – паркет; 4 – чёрный пол; 5 – лага; 6 – штукатурка; 7 – щит наката; 8 – глинопесчаная замазка; 9 – засыпка

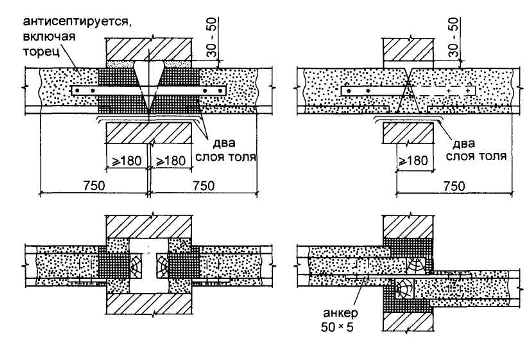

Рис. 21.6. Опирание деревянных балок на наружные стены: а – глухая заделка; б – открытая заделка

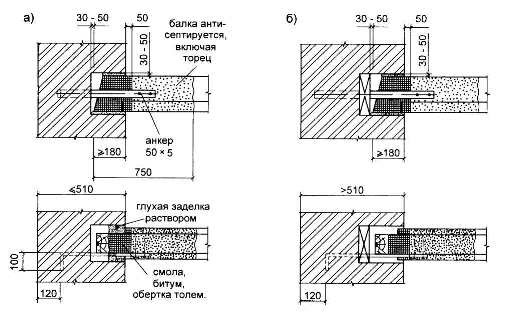

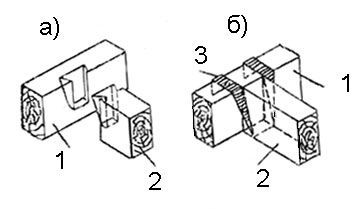

Глубина заделки деревянных балок в стены должна быть не менее 180 мм. Опорные концы балок для предупреждения загнивания антисептируют на длину 750 мм, а поверхности опорных участков покрывают двумя слоями толя на смоле. Для обеспечения возможности испарения влаги из опорных частей балок их торцы выполняют скошенными и толем не покрывают, а между торцом балки и кладкой стены оставляют зазор не менее 30 мм. Боковые и верхние зазоры между балками и кладкой стен заполняют раствором, а для сухих помещений оставляют над балкой зазор в 30–50 мм (рис. 21.6). Перпендикулярное сопряжение между деревянными балками устраивают с помощью врубок или стальных хомутов (рис. 21.7).

Рис. 21.7. Варианты сопряжения деревянных балок между собой: а – с помощью врубки; б – с помощью стального хомута; 1, 2 – балки; 3 – стальной хомут

Варианты опирания деревянных балок на внутренние стены, имеющие толщину 380 мм и меньше, показаны на рис. 21.8.

а) б)

Рис. 21.8. Опирание деревянных балок на внутренние стены: а – в сырых помещениях (глухая заделка); б – в сухих помещениях (открытая заделка)

Для повышения жёсткости и устойчивости стен и здания в целом концы деревянных балок через одну закрепляют в кладку наружных стен с помощью стальных пластин-анкеров, а концы балок на внутренних стенах соединяют стальными накладками-пластинами через каждые 3 балки.

Как правило, в каменных зданиях с деревянными перекрытиями в санитарных узлах устраивают железобетонные сборные или монолитные перекрытия, но возможно также устройство перекрытий в этих местах по деревянным балкам (рис. 21.9). В этом случае по балкам укладывают сплошной настил из брусков толщиной 50–60 мм, затем по настилу устраивают гидроизоляционный ковёр и на него укладывают армированный слой из цементного раствора, а по верху – чистый пол из керамической плитки. Все деревянные элементы в таких перекрытиях антисептируют, а балки снизу для лучшего проветривания оставляют открытыми.

Рис. 21.9. Деревянное перекрытие санитар-ного узла: 1 – керами-ческая плитка; 2 – арми-рованная стяжка из цементно-песчаного раствора; 3 – гидроизо-ляция; 4 – настил из шпунтованных брусков