- •Лекции по дисциплине: «Геофизические методы исследований и интерпретация геофизических данных» для студентов 4 к, 3 группы

- •Основными задачами геофизических исследований в игг (и.М. Мелькановицкий, 1998) являются (табл. 1.1):

- •1.2 Методы инженерно-гидрогеологической геофизики

- •1.3 Технология полевых работ

- •2. 1. Внутриметодные геофизические комплексы

- •2.2. Системный подход к геолого-геофизическим исследованиям

- •1 Увлажненные наносы, 2 – граниты, 3 – зона трещиноватости, 4 – глыбовые песчаники, 5 – глины

- •4.1 Геофизические методы при гидрогеологических съёмках и интерпретация результатов

- •4.2. Геофизическая интерпретация

- •4.3. Гидрогеологическая интерпретация геофизических данных

- •4.4. Интерпретация данных электроразведки

- •4.4. А. Интерпретации электромагнитного зондирования

- •4. 4.А.1. Качественная интерпретация зондирований

- •4.4.А.2. Геолого-гидрогеологическое истолкование результатов зондирований

- •4.4.Б. Интерпретация электромагнитного профилирования

- •4.4.Б.1 Принципы интерпретации данных электромагнитного профилирования

- •4.4.Б.2 Количественная интерпретация данных электромагнитного профилирования

- •5.1 Поиски и разведка пресных подземных вод

- •5.2 Поиски и разведка термальных вод

- •5.3 Поиски и разведка минеральных вод

- •5.4 Изучение динамики подземных вод и водных свойств толщ горных пород

- •5.5 Изучение условий обводнённости горных выработок

- •5.6 Гидромелиоративные и почвенно-мелиоративные исследования

- •5.6.1 Определение минерализации подземных вод

- •6.1 Принципы комплексной интерпретации

- •6.1.1 Группы опорных и прогнозных параметров, их взаимосвязи

- •6.2 Примеры расчётов водно-физических параметров

- •9.2. Геологические предпосылки постановки геофизических работ для исследования карста и карствовых явлений

- •9.2.1 Электроразведка

- •9.2.2 Сейсморазведка

- •9.2.3 Радиоволновые методы

- •8.2.4 Скважинные методы

- •9.3 Методика комплексных геофизических исследований

- •9.3.1 Выбор комплекса методов

- •9.3.2 Электропрофилирование и электрозондирование

- •9.3.3 Сейсморазведка

- •9.3.4 Скважинные измерения

- •9. 4. Особенности методики проведения геофизических работ на территориях с интенсивными электрическими помехами

- •8.5. Выводы и рекомендации по изучению карста

- •12.1 Сейсмическое микрорайонирование

- •12.1.1Зоны возникновения очагов землетрясений - воз

5.6.1 Определение минерализации подземных вод

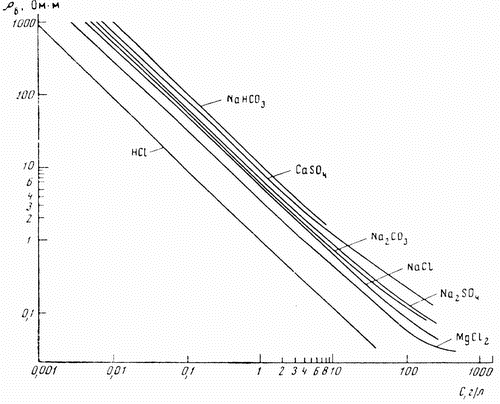

Удельное электрическое сопротивление (УЭС) горных пород, особенно трещиноватых и обводненных, определяется в значительной мере минерализацией подземных вод, так как электропроводность у пород в основном ионная. Поэтому для геологического истолкования данных метода сопротивлений надо знать общую минерализацию (М) подземных вод. Её определяют путем резистивиметрических измерений, т.е. определением УЭС воды (ρВ) с помощью установок метода сопротивлений малых размеров, помещенных в трубу (сосуд), изготовленную из изолирующего материала. Перемещая резистивиметр по скважине с водой или залив воду в сосуд, можно определить величину ρВ, Ом*м, а по ней можно рассчитать Мв в г/л по формуле М = 0,12 ρВ. Если известен химический состав подземных вод по данным гидрохимических анализов, легко можно определить концентрацию солей Св. г/л (рис. 5.4).

По общей минерализации подземные воды подразделяются на пресные (М<1 г/л), слабо минерализованные (<3-5 г/л) и сильно минерализованные (М >5-10 г/л). Для сильно минерализованных подземных вод параметры М и С оказывают основное влияние на УЭС горных пород, особенно скальных трещиноватых и всех осадочных пород (рис.5.5).

Рис. 5.4 Зависимости удельного электрического сопротивления подземных вод (ρВ ) от концентрации (СВ) и химического состава растворенных солей [Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии, 1985]

Рис. 5.5 Зависимость удельного электрического сопротивления (ρВ) водонасыщенных пород от минерализации (М)

1 - природные воды; 2 - гравийно-галечниковые отложения; пески: 3 - крупнозернистые, 4 - среднезернистые, 5 - мелкозернистые; суглинки: 6 - легкие, 7 - средние, 8 - тяжелые глины, 9 - глины

5.6.2 Определение литологии и водных свойств горных пород, насыщенных пресными водами.

При М<10 г/л литология и прежде всего гранулометрический состав горных пород (средний диаметр твердых частиц dСР), а также их пористость, глинистость, флюидонасыщенность начинают влиять на УЭС горных пород, становясь определяющими факторами при заполнении пород пресными подземными водами. С помощью диаграммы, представленной на рис. 5.5 по УЭС разных водонасыщенных пород и известной минерализации М можно оценить литологию пород.

Важной характеристикой коллекторских свойств песчано-глинистых пород является их глинистость, которая оценивается по формуле Г = ρГ/ρПГ , где ρГ и ρПГ - УЭС чистых глин и песчано-глинистых пород изучаемого района. Коэффициент пористости горных пород КП можно определить c помощью их относительного сопротивления, называемого параметром пористости (Р = ρП/ρПВ , где ρП и ρПВ - УЭС породы и насыщающей ее воды). На рис. 5.6 приведены кривые зависимости относительных сопротивлений некоторых горных пород от коэффициента пористости (КП).

Рис. 5.6 Кривые зависимости относительного сопротивления (ρ/ρВ) от коэффициента пористости (КП)

1 - пески; 2 - слабосцементированные песчаники и рыхлые известняки; 3 - сильносцементированные песчаники, известняки и доломиты [Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии, 1985]

Среди водно-физических свойств горных пород основным является их водонасыщенность, выражаемая через коэффициент КВ. Для рыхлых осадочных пород коэффициент КВ может быть определен через параметр пористости при использовании данных таблицы 5.1. Возможность отбора (откачки) подземных вод характеризуется водоотдачей, которая для песчано-глинистых пород определяется формулой Km = B/ρ, где В - эмпирический коэффициент, который как здесь, так и в последующих формулах рассчитывается при совместных гидрогеологических и геофизических исследованиях на опорных точках.

Т а б л и ц а 5.1

Зависимость параметра пористости (Р) от водонасыщенности (КФ)

-

Р, отн. ед.

110

50

30

15

13

6,5

4

3,2

2,2

1

КВ, %

10

15

20

25

30

40

50

60

70

100

О количестве (запасах) подземных вод можно судить по коэффициенту фильтрации (КФ), измеряемому в м/сут, который через величину УЭС песчано-глинистых пород ρ (в Ом*м) оценивается по формуле КФ = 0,01 ρ. Водопроводимость (ТВ = КФh) толщи водоносных пород мощностью h корреляционно связана с поперечным удельным сопротивлением этой толщи Т = ρh, которое при интерпретации данных электроразведки может быть получено самостоятельно. Формула связи имеет вид ТВ = ДТ, где Д - эмпирический коэффициент, близкий для песчано-глинистых пород к 0,01.

5.2.3 Зависимость удельного электрического сопротивления от насыщенности нефтепродуктами

Одной из проблем гидрогеологических и гидроэкологических исследований заводов, хранилищ и т.п. Проникая в горные породы, они скапливаются в коллекторах над грунтовыми водами (верхний водоносный горизонт) или в подземных водах. Поэтому решение гидроэкологических задач, связанных с загрязнением почв, грунтов и верхней части геологической среды нефтепродуктами, начинается с выявления коллекторов (песков, пористых известняков, полускальных пород) и водоупоров (глин, скальных пород).

Хотя нефтепродукты по УЭС близки к изоляторам, в горных породах, насыщенных ими, УЭС может быть как выше, так и ниже, чем у тех же пород, но водоносных. Объясняется это вымыванием нефти водой, химическим и биологическим (под воздействием микроорганизмов) окислением. Окисление, идущее на контакте вода - нефть, происходит тем быстрее, чем больше воды в породе и скорость ее движения, а значит, выше в ней концентрация кислорода. В результате нефтезагрязнение замещается продуктами окисления (сульфиды, в частности, пирит и др.), которые образуют в подземной воде электролит с низким УЭС. Поэтому в обводненных породах при разных соотношениях высокоомного слоя нефти или нефтепродуктов и окружающего их низкоомного слоя за счет переработки нефтепродуктов могут создаваться зоны как повышенного, так чаще и пониженного УЭС. В районах, где расположены необводненные породы, нефтепродукты могут сохраняться сколь угодно долго, а загрязненные ими породы выделяются как высокоомные объекты.

Лекция 6. Тема: Примеры количественной интерпретации геофизических данных при гидрогеологических и гидромелиоративных исследованиях