- •7. Конструкция и монтаж несущих элементов каркаса производственных зданий

- •7.1. Конструкция и монтаж колонн

- •7.2. Геодезические средства обеспечения точности монтажа конструкций

- •7.3. Монтаж несущих конструкций покрытий

- •7.4. Монтаж зданий с металлическим каркасом

- •7.5. Монтаж производственных зданий в экстремальных климатических условиях

- •7.6. Контроль качества монтажа несущих конструкций

7. Конструкция и монтаж несущих элементов каркаса производственных зданий

7.1. Конструкция и монтаж колонн

Вертикальные и горизонтальные нагрузки в зданиях с полным и неполным каркасом передаются на фундамент через отдельные опоры. Этими опорами являются железобетонные (рис. 7.1) и металлические колонны преимущественно заводского изготовления постоянного и переменного сечения по высоте (так называемые ступенчатые колонны); сплошные (прямоугольного, квадратного или двутаврового сечения) и сквозные (двухветвевые).

В колоннах переменного сечения по высоте возможны различные варианты сочетания сечений: например, прямоугольного в нижней (подкрановой) и верхней (надкрановой) части колонны; двутаврового сечения в подкрановой и надкрановой части.

Монтаж колонн осуществляют самостоятельным потоком после завершения «нулевого цикла» и оформления акта приемки фундаментов.

Перед монтажом железобетонных колонн стаканы фундаментов закрывают щитами, укладывают грунт в «пазухи» фундаментов и осуществляют процесс обратной засыпки и устройства подготовки под полы. Для проезда монтажной техники и доставки строительных элементов и конструкций на площадки складирования устраивают дороги.

Рис. 7.1. Унифицированные железобетонные колонны:

а –для бескрановых зданий; б–для зданий с кранами до 30 т и L=18, 24 и 30 м; в – для зданий с кранами 30…50 т и L= 24 и 30 м.

Монтажу колонн предшествуют визуальный контроль по выявлению деформаций, повреждений, трещин, раковин, обнаженной арматуры, наплывов бетона, контроль наличия и правильность положения всех закладных деталей, а также размеров колонн. На боковые грани колонн в верхней и нижней частях наносят осевые риски, а на крановых колоннах – риски на консолях, для проверки их горизонтальности после установки в фундамент. Риски наносят на бетонные поверхности мягким черным карандашом, а на металлических закладных деталях зубилом и молотком.

Монтаж колонн осуществляют способом «на весу». Поднятую краном колонну опускают в стакан фундамента, совмещая осевые риски в нижней части колонны с осевыми рисками на фундаменте. Временное закрепление колонн осуществляют при помощи клиньев из твердых пород дерева или используют кондукторы. Колонны высотой 12…18 м дополнительно закрепляют расчалками.

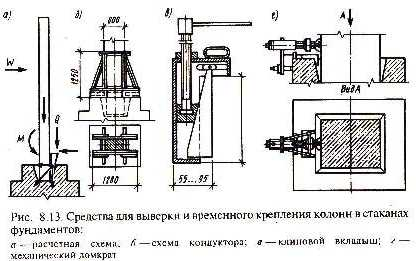

Для временного закрепления применяют клинья, кондукторы, клиновые вкладыши (рис. 7.2), ловители, фиксаторы, расчалки, подкосы и распорки. Вертикальность колонны проверяют в двух плоскостях теодолитами.

Клинья, применяемые при монтаже железобетонных конструкций, изготавливают из твердых пород дерева, бетона или стали. После заделки стыков извлечение клиньев затруднено, оставлять деревянные клинья в стыке нельзя, а металлические и бетонные невыгодно. В этих случаях лучше пользоваться инвентарными клиновыми вкладышами (рис. 7.2,в), которые легко удаляются и могут использоваться при установке, например, колонн с различными зазорами в стыке.

Железобетонные колонны соединяют с фундаментом защемлением ее в стакане и замоноличиванием стыка. Средства временного крепления демонтируют после окончательного закрепления и достижения бетоном стыка 70% прочности.

Р ис.

7.2. Средства для выверки и временного

крепления колонн в стаканах фундаментов:

ис.

7.2. Средства для выверки и временного

крепления колонн в стаканах фундаментов:

а – расчетная схема; б – схема кондуктора; в – клиновой вкладыш; г – механический домкрат.

При монтаже колонн одноэтажных производственных зданий, а также многоэтажных производственных и административно-бытовых зданий для выверки и временного крепления колонн используют различные системы одноместных кондукторов.

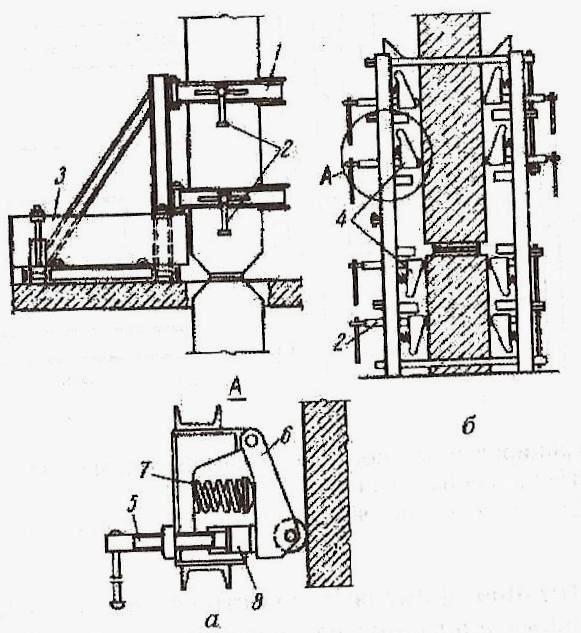

Принцип их работы (рис. 7.3) заключается в следующем: кондуктор, состоящий из жесткой разъемной рамы, установочных и регулировочных винтов устанавливают на фундамент или ранее смонтированную колонну, ориентируют и выверяют относительно оси. С помощью установочных винтов кондуктор жестко крепят к фундаменту или плитам перекрытия. Для уменьшения сил трения при опускании колонны используют кондуктор с шарнирно подпружиненными коромыслами с роликами на концах.

Дальнейшим развитием средств точной и быстрой установки колонн является переход на системы с дистанционным управлением, в которых в качестве регулировочных устройств используются гидроцилиндры с ПУ. Эти кондукторы имеют следящую систему, обеспечивающую автоматическую установку колонн в проектное положение.

Рис.7.3. Одноместные кондукторы для выверки и временного и временного крепления колонн многоэтажных зданий:

а – одиночный кондуктор для монтажа колонн со стыком на уровне перекрытия; б – полуавтоматический кондуктор; 1 – рама кондуктора; 2 – механические домкраты; 3 – опорная рама; 4 – шарнирно-подпружиненное коромысло; 5 – винтовой домкрат; 6 – коромысло; 7 – пружина; 8 – гидравлические домкраты.

Кондукторы снимают после достижения смесью 50 % проектной прочности, поэтому в многоэтажных производственных зданиях, где одновременно монтируют несколько колонн, чаще применяют групповые кондукторы на четыре или шесть колонн или рамно-шарнирные индикаторы.

Закрепленные колонны расстропливают и проводят геодезическую проверку их вертикальности в обеих плоскостях разбивочных осей.

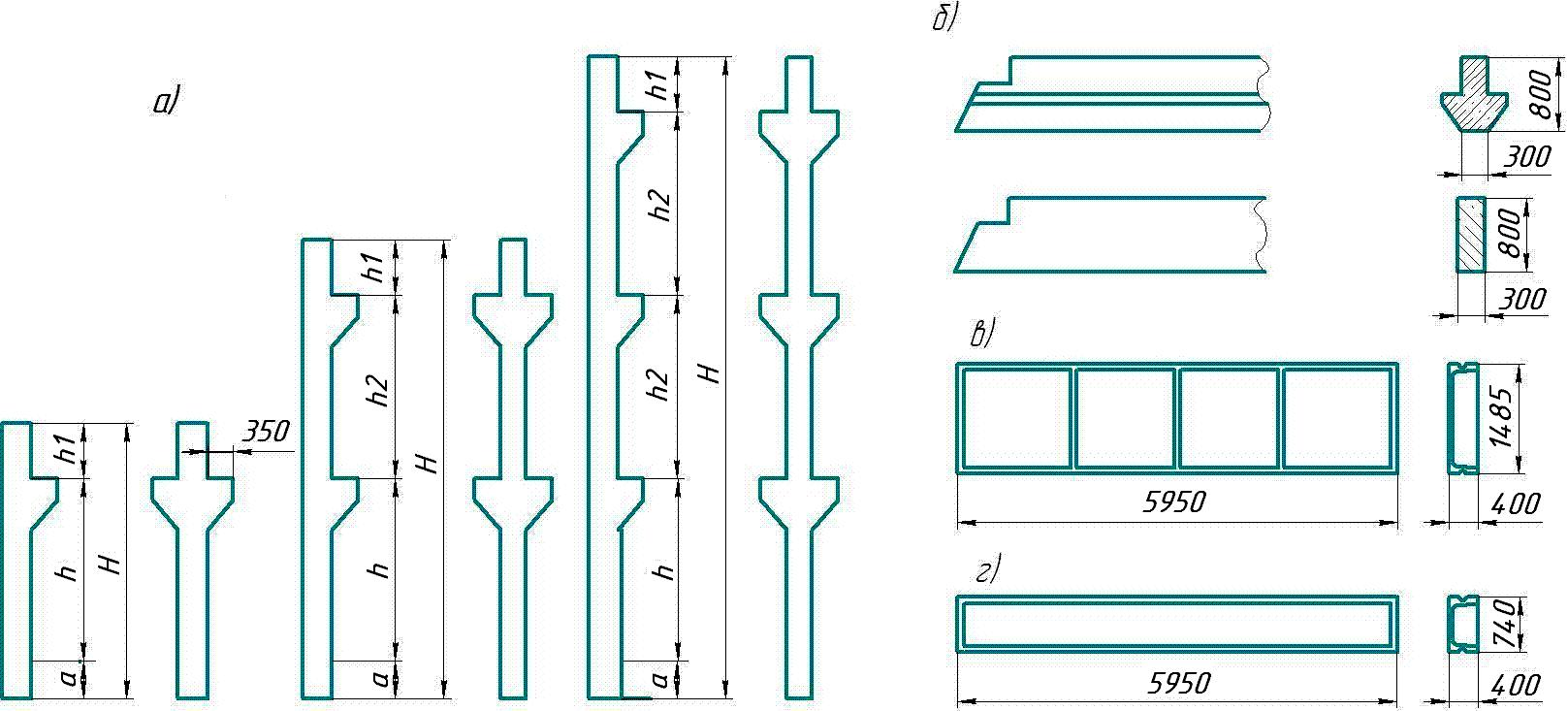

Многоэтажные производственные и административно-бытовые здания монтируют из железобетонных конструкций заводского изготовления (рис.7.4). По конструкции многоэтажные здания бывают с полным железобетонным каркасом, самонесущими или навесными стенами. Основными элементами каркаса многоэтажных производственных зданий являются колонны, отличающиеся по конструкции от колонн одноэтажных производственных зданий (рис 7.4,а), ригели (рис. 7.4,б) и плиты перекрытий (рис. 7.4,в), Сборные железобетонные конструкции применяют при строительстве многоэтажных производственных и административно-бытовых зданий. Производственные здания имеют каркасную схему, которая позволяет воспринимать большие нагрузки.

Каркас надземной части многоэтажного производственного здания состоит из колонн, ригелей, плит перекрытий и плит покрытий, навесных стеновых панелей, лестничных маршей и площадок, лифтовых шахт и стенок жесткости.

В практике многоэтажного строительства используется рамная, рамно-связевая и связевая схемы.

Рамная схема представляет собой систему колонн, ригелей и плит перекрытий, соединенных в жесткую и устойчивую пространственную конструкцию. Такая схема очень трудоемка и требует повышенного расхода материала. Ее применяют в том случае, когда здание не имеет поперечных и продольных перегородок.

Рамно-связевая схема состоит из плоских рам, расположенных поперек продольной оси здания и диафрагм жесткости. Функцию диафрагм жесткости выполняют внутренние стены и перегородки.

Связевая схема отличается от предыдущей тем, что система колонн воспринимает только вертикальные нагрузки, а горизонтальные воспринимаются системой дисков или ядер жесткости.

При подготовке конструкций к монтажу проверяют их размеры, правильность нанесения рисок, отсутствие деформаций и повреждения выпусков арматуры.

Р ис.

7.4. Унифицированные сборные железобетонные

элементы многоэтажных производственных

зданий:

ис.

7.4. Унифицированные сборные железобетонные

элементы многоэтажных производственных

зданий:

а – колонны; б – ригели; в – основные плиты перекрытий; г – доборные плиты перекрытий.

Монтаж надземной части здания начинают с монтажа колонн, которые бывают одно- и многоярусные высотой до 5 этажей. Это позволяет уменьшить затраты на их изготовление и монтаж, повысить надежность здания.

Перед установкой колонн в стаканы фундамента, проверяют отметки дна стакана, и укладкой на дно стакана выравнивающего слоя или подкладок обеспечивают проектный уровень. Многоэтажные колонны и колонны первого монтажного яруса монтируют также как и колонны одноэтажных производственных зданий. Колонны последующих ярусов монтируют на оголовки ранее установленных колонн нижнего яруса, используя одиночные или групповые кондукторы. Стык колонн предусмотрен на высоте 1 м от уровня перекрытия. Монтаж одноярусных колонн ведут поэтажно.

Точность вертикального положения колонн контролируют теодолитом по поперечным и продольным разбивочным осям. Допуск несоосности не более 5 мм, отклонения колонн от вертикальности – 3 мм.

На каждом этапе монтажа составляют геодезическую схему, которая документально фиксирует положение смонтированных конструкций относительно разбивочных осей. Это позволяет определить величину накопленных погрешностей и корректировать положение конструкций при монтаже вышележащих этажей.

Рис. 7.5. Использование лазерной техники для контроля геометрических параметров качества установки конструктивных элементов многоэтажных каркасных зданий в проектное положение:

а – принципиальная схема; 1 – возводимое сооружение; 2 – лазер; 3 – оптические призмы преломления луча лазера; 4 – контрольная марка на конструктивном элементе каркаса; б – схема распространения луча лазера по каркасу здания; 1 – оптические квантовые генераторы; 2 – оптические отражатели; 3 – луч лазера; 4 – монтируемая колонна.

Использование лазерных систем при монтаже конструкций многоэтажных зданий существенно упрощает проведение контроля и повышает точность монтажа. Для выполнения разбивочных работ с использованием лазерной техники на уровне цокольного этажа устанавливают оптические отражатели, а параллельно продольной оси здания оптический квантовый генератор, лазерный луч от которого, попадая на нижний отражатель, под углом 900 переходит на верхний отражатель и затем на приемную аппаратуру, установленную на монтируемых элементах, например колоннах. Колонны каркаса оснащают специальными отражателями, которые позволяют по отклонению луча контролировать точность установки (рис.7.5).

Монтаж ригелей производят на консоли колонн после временного их закрепления в проектном положении. При многоярусных колоннах вначале монтируют ригели нижнего этажа, а затем, если это предусмотрено технологией – верхних этажей. Окончательно закрепляют ригели и колонны после монтажа первого яруса и контроля их положения. Выпуски арматуры и закладные детали сваривают, стыки замоноличивают.

Внутренние стены и перегородки, которые выполняют функцию диафрагм жесткости, устанавливают после сварки стыков колонн и освобождения их от временных креплений.

Монтаж плит межэтажных перекрытий выполняют после полного закрепления диафрагм жесткости и ригелей. Связевые (распорные) плиты перекрытий укладывают на полки ригелей первого этажа при одноэтажных колоннах, последующие после монтажа каркаса следующего яруса. При многоэтажных колоннах связевые плиты укладывают по ярусам, начиная с первого этажа.

Ячейка из четырех колонн, двух ригелей и двух связевых плит предварительно закрепленных прихваткой обладает достаточной жесткостью, поэтому можно осуществлять соединение всех элементов между собой окончательно сваркой с заделкой стыков.

Рядовые (межэтажные) плиты перекрытий сначала первого, а затем последующих этажей укладывают на подушку из раствора или песчано-цементной смеси. Сварку закладных деталей плит и ригелей выполняют после укладки всех плит ячейки. К монтажу элементов следующего этажа приступают после закрепления всех элементов на нижнем этаже.

Для одноэтажных зданий с металлическим каркасом рекомендуется комплексный монтаж, когда в отдельной монтажной ячейке последовательно устанавливают колонны, подкрановые балки, подстропильные и стропильные фермы и кровлю.