- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I. Исторический очерк становления и развития микробиологии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава II. Строение прокариотической клетки

- •II. 1. Размеры и формы клеток

- •II. 2. Ультраструктура бактериальной клетки

- •II. 2. 1. Поверхностные структуры

- •II. 2. 2. Клеточная оболочка

- •II. 2. 3. Цитоплазматическая мембрана

- •II. 2. 4. Цитоплазма

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава III. Рост и размножение микроорганизмов

- •III. 1. Клеточные циклы бактерий

- •III. 2. Морфологически дифференцированные клетки

- •III. 3. Фазы роста бактерий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IV. Генетика микроорганизмов

- •IV. 1. Геном прокариот

- •IV. 1. 1. Структура бактериальной хромосомы

- •IV. 1. 2. Внехромосомные факторы наследственности

- •IV. 2. Репликация днк прокариот

- •IV. 3. Изменение генетического материала

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава V. Питание микроорганизмов

- •V.1. Транспорт питательных веществ

- •V.2. Питательные субстраты

- •V.3. Типы питания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VI. Систематика микроорганизмов

- •VI.1. Таксономия и номенклатура микроорганизмов

- •VI.2. Идентификация микроорганизмов

- •VI.3. Группы прокариотических микроорганизмов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VII. Метаболизм бактерий

- •VII. 1. Энергетический метаболизм

- •VII. 1.1. Брожение

- •VII. 1.1. 1. Гомоферментативное молочнокислое брожение

- •VII. 1. 1. 2. Спиртовое брожение

- •VII. 1.1. 3. Пропионовокислое брожение

- •VII. 1. 1. 4. Маслянокислое брожение

- •VII. 1. 1. 5. Альтернативные пути сбраживания

- •VII. 1. 2. Дыхание

- •VII. 1. 2.1. Аэробное дыхание

- •VII. 1. 2. 2. Анаэробное дыхание

- •VII. 1.3. Фотосинтез

- •VII. 1. 3.1. Пигменты фотосинтезирующих бактерий

- •VII. 1. 3. 2. Фотосинтетический аппарат

- •VII. 1.3. 3. Фотофизические процессы

- •VII. 1.3. 4. Фотохимические процессы

- •VII. 1.3. 5. Фиксация со2 фотосинтезирующими бактериями

- •VII. 2. Конструктивный метаболизм

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VIII. Вирусы

- •VIII.1. Строение вирусов

- •VIII.2. Репродукция вирусов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IX. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы

- •VIII. 1. Физические факторы

- •VIII. 2. Химические факторы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава X. Экология микроорганизмов

- •X.1. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов

- •X. 1. 1. Круговорот углерода

- •X.1. 2. Круговорот азота

- •X.1. 3. Круговорот серы

- •X.1. 4. Круговорот фосфора

- •X.1. 5. Круговорот железа

- •X.2. Типы взаимоотношений микроорганизмов в биоценозах

- •X.3. Естественные среды обитания микроорганизмов

- •X.3.1. Микрофлора почвы

- •X.3.2. Микрофлора воды

- •X.3.3. Микрофлора воздуха

- •X.3.4. Микрофлора человека

- •Контрольные вопросы задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава XI. Патогенные микроорганизмы и иммунитет

- •XI.1. Патогенность микроорганизмов

- •XI.2. Инфекционный процесс

- •XI.3. Антиинфекционный иммунитет

- •XI.3.1. Неспецифический (врожденный) иммунитет

- •XI.3. 2. Специфический (адаптационный, приобретенный) иммунитет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Глава VIII. Вирусы 71

- •Глава IX влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 77

- •Глава X экология микроорганизмов 80

- •Глава XI патогенные микроорганизмы и иммунитет 96

X.1. 5. Круговорот железа

В круговороте железа большую роль играют железобактрии. На основании морфологических характеристик все железобактерии могут быть разделены на две группы: нитчатые и одноклеточные. К первой группе относятся грамотрицательные нитчатые бактерии, окруженные чехлом, в которых накапливаются окислы железа и/или марганца (р. Leptothrix, р. Sphaerotilis). Окисление железа (и марганца) и отложение их в чехлах бактерий не связано с получением энергии, идет под действием перекиси водорода. С помощью восстановленных форм железа и марганца обеспечивается удаление Н2О2 – токсического продукта метаболизма:

2Fe2+ + H2O2 + 2H+ 2Fe3+ + 2H2O

Вторая группа бактерий делится на две подгруппы и включает одноклеточные организмы из разных таксонов. Первая подгруппа объединяет железобактерии, растущие в нейтральной или слабощелочной среде и характеризуются хемоорганогетеротрофным типом метаболизма. Сюда относятся свободноживущие микоплазмы р. Metallogenium, р. Gallionella, р. Siderococcus. Окисление железа и/или марганца у данных микроорганизмов – результат химических реакций или фукционирования перекисного пути и не имеет отношения к получению клетками энергии.

Вторую подгруппу составляют в большинстве аэробные ацидофильные формы (основной представитель – Thiobacillus ferrooxidans). Оптимальный рН их роста лежит ниже 4,5 (2–3). Для ацидофильных железобактерий установлена способность получать энергию в результате окисления двухвалентного железа:

2Fe2+ + 1/2O2 + 2H+ 2Fe3+ + H2O

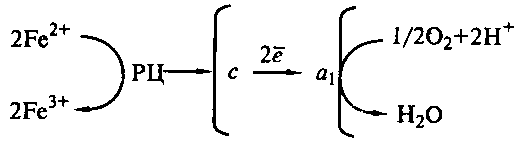

Механизм окисления Fe2+ в дыхательной цепи изучен у Thiobacillus ferrooxidans. Дыхательная цепь этой бактерии содержит все типы переносчиков, характерных для дыхательной цепи аэробных хемоорганофных эубактерий, но участок цепи, связанный с получением энергии, очень короток (рис. 47).

Рис. 47. Схема энергетических процессов у Thiobacillus ferrooxidans: РЦ – рустицианин; c, а1 – цитохромы

Окисление Fe2+ происходит на внешней стороне ЦПМ; в цитозоль через мембрану железо не проникает. Электроны с Fe2+ акцептируются особым медьсодержащим белком – рустицианином, находящимся в периплазматическом пространстве. Затем с рустицианина они передаются на цитохром с, локализованный на внешней стороне ЦПМ, а с него на цитохром а1 , расположенный на внешней стороне мембраны. Перенос электронов с цитохрома а1 на ½ O2, сопровождающийся поглощением из цитоплазмы 2Н+, приводит к восстановлению молекулярного кислорода до H2O. Особенность дыхательной цепи Thiobacillus ferrooxidans – отсутствие переноса через мембрану протонов, а перенос только электронов. Синтез АТФ происходит за счет движения Н+ из внешней среды в цитоплазму через АТФ-синтазный комплекс. Для синтеза одной молекулы АТФ необходимо окислить как минимум 2 молекулы Fe2+ .

Железобактерии широко распространены в природе. Они обнаружены в подземных водах сульфидных месторождений, кислых водах железистых источников и кислых озерах с высоким содержанием закисного железа.

X.2. Типы взаимоотношений микроорганизмов в биоценозах

Благодаря разнообразию механизмов утилизации источников питания и энергии, а также выраженной адаптации к внешним воздействиям, микроорганизмы обитают там, где другие формы жизни не выживают. В зонах обитания микроорганизмы образуют биоценозы (от греч. bios – жизнь + koinos – сообщество) – сложные ассоциации со специфическими и часто необычными взаимоотношениями. Каждое микробное сообщество в конкретном биоценозе образует специфические аутохтонные микроорганизмы (от греч. autos – свой + chthon – страна, местность), т.е. микробы, присущие конкретной области. В состав этих сообществ могут внедряться аллохтонные микробы (от греч. allos – свой + chthon – страна, местность; буквально – чужестранец), обычно в них не встречающиеся.

В природных биоценозах складываются определенные типы взаимоотношений микробов: симбиоз, паразитизм, антогинизм.

Симбиоз (от греч. simbiosis – совместное проживание) – различные формы совместного существования разноименных организмов, составляющих симбиотическую систему. Типичные симбиотические микробы – Escherichia coli, бактерии родов Bacteroides и Bifidobacterum и другие представители кишечной микрофлоы.

Различают несколько форм симбиоза. При мутуализме (от лат. mutuus – взаимный) отношения между партнерами характеризуются взаимовыгодностью и ни один из них не может существовать без другого. Например, микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека, вырабатывают биологически активные вещества (витамины группы В), при этом сами защищены от неблагоприятных условий среды (высыхания, экстремальных температур) и имеют постоянный доступ к питательным веществам. Примером мутуализма могут служить также термиты и живущие у них в кишечнике жгутиконосцы, обладающие способностью переваривать поглощаемую термитами клетчатку, которую насекомые без симбионтов не способны усваивать.

При комменсализме (от лат. com – стол, mensa – трапеза; сотрапезничество) выгоду извлекает только один из партнеров. Присутствие комменсала для хозяина остается обычно безразличным и не наносит ему «видимого» вреда. Микроорганизмы комменсалы колонизируют кожные покровы и полости организма человека (например, желудочно-кишечный тракт), не причиняя вреда. Многие бактерии-комменсалы принадлежат к условно-патогенной микрофлоре и способны при определенных обстоятельствах вызывать заболевания (при повреждении кожных покровов).

Паразитизм (от греч. parasitos – нахлебник, от para и sitos – хлеб, пища) форма взаимоотношений двух различных организмов, принадлежащих к разным видам и носящая антагонистический характер, когда один из них использует другого в качестве среды обитания и/или источника пищи.

Паразитические микроорганизмы разделяют на внутриклеточные (вирусы, риккетсии, хламидии) и внеклеточные (большинство бактерий и простейших). В зависимости от внешних условий некоторые микроорганизмы могут вести себя как паразиты либо как сапрофиты. Их называют сапрофитными микроорганизмами, к ним относится большинство условно-патогенных бактерий. Облигатные паразиты полностью утратили собственные метаболитические возможности и живут, разрушая ткани хозяина.

Антагонизм (от греч. antagonizmai – спор, борьба, соперничество) – взаимоотношения при которых один вид микроорганизма задерживает или полностью подавляет рост другого. Антагонистические взаимоотношения особенно выражены в местах естественного обитания большинства видов и типов микроорганизмов, имеющих одинаковые пищевые и энергетические потребности. При этом воздействие на конкурента может быть пассивным или активным. В первом случае микроорганизмы быстрее утилизируют субстрат, лишая соперника «сырьевых ресурсов»; во втором истребляют конкурента различными методами, поглощая их или выделяя высокоспецифичные продукты, токсичные для конкурентов (антибиотики и бактериоцины). Антибиотики (от греч. anti – против + bois – жизнь) – специфические химические вещества, способные в малых количествах оказывать избирательное действие на другие микроорганизмы, подавляя процессы синтеза компонентов клеточной стенки, синтеза белка и нуклеиновых кислот и др. Бактериоциды – белки, синтезируемые отдельными клонами бактерий. В отличие от антибиотиков, секреция бактериоцинов сопровождается гибелью клетки-продуцента. Бактериоциногения (образование бактериоцинов) более выражена у грамотрицательных бактерий, но известна и у грамположительных видов. Известны более 200 различных бактериоционов, обычно обозначаемых по родовому или видовому названию продуцента, – колицины (Escherichia coli), пестицины (Yersinia pestis), стафилоцины (Staphylococcus), вибриоцины (Vibrio). Некоторые бактериоцины действуют на ЦПМ, другие на биосинтез белка.