- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I. Исторический очерк становления и развития микробиологии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава II. Строение прокариотической клетки

- •II. 1. Размеры и формы клеток

- •II. 2. Ультраструктура бактериальной клетки

- •II. 2. 1. Поверхностные структуры

- •II. 2. 2. Клеточная оболочка

- •II. 2. 3. Цитоплазматическая мембрана

- •II. 2. 4. Цитоплазма

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава III. Рост и размножение микроорганизмов

- •III. 1. Клеточные циклы бактерий

- •III. 2. Морфологически дифференцированные клетки

- •III. 3. Фазы роста бактерий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IV. Генетика микроорганизмов

- •IV. 1. Геном прокариот

- •IV. 1. 1. Структура бактериальной хромосомы

- •IV. 1. 2. Внехромосомные факторы наследственности

- •IV. 2. Репликация днк прокариот

- •IV. 3. Изменение генетического материала

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава V. Питание микроорганизмов

- •V.1. Транспорт питательных веществ

- •V.2. Питательные субстраты

- •V.3. Типы питания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VI. Систематика микроорганизмов

- •VI.1. Таксономия и номенклатура микроорганизмов

- •VI.2. Идентификация микроорганизмов

- •VI.3. Группы прокариотических микроорганизмов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VII. Метаболизм бактерий

- •VII. 1. Энергетический метаболизм

- •VII. 1.1. Брожение

- •VII. 1.1. 1. Гомоферментативное молочнокислое брожение

- •VII. 1. 1. 2. Спиртовое брожение

- •VII. 1.1. 3. Пропионовокислое брожение

- •VII. 1. 1. 4. Маслянокислое брожение

- •VII. 1. 1. 5. Альтернативные пути сбраживания

- •VII. 1. 2. Дыхание

- •VII. 1. 2.1. Аэробное дыхание

- •VII. 1. 2. 2. Анаэробное дыхание

- •VII. 1.3. Фотосинтез

- •VII. 1. 3.1. Пигменты фотосинтезирующих бактерий

- •VII. 1. 3. 2. Фотосинтетический аппарат

- •VII. 1.3. 3. Фотофизические процессы

- •VII. 1.3. 4. Фотохимические процессы

- •VII. 1.3. 5. Фиксация со2 фотосинтезирующими бактериями

- •VII. 2. Конструктивный метаболизм

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VIII. Вирусы

- •VIII.1. Строение вирусов

- •VIII.2. Репродукция вирусов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IX. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы

- •VIII. 1. Физические факторы

- •VIII. 2. Химические факторы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава X. Экология микроорганизмов

- •X.1. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов

- •X. 1. 1. Круговорот углерода

- •X.1. 2. Круговорот азота

- •X.1. 3. Круговорот серы

- •X.1. 4. Круговорот фосфора

- •X.1. 5. Круговорот железа

- •X.2. Типы взаимоотношений микроорганизмов в биоценозах

- •X.3. Естественные среды обитания микроорганизмов

- •X.3.1. Микрофлора почвы

- •X.3.2. Микрофлора воды

- •X.3.3. Микрофлора воздуха

- •X.3.4. Микрофлора человека

- •Контрольные вопросы задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава XI. Патогенные микроорганизмы и иммунитет

- •XI.1. Патогенность микроорганизмов

- •XI.2. Инфекционный процесс

- •XI.3. Антиинфекционный иммунитет

- •XI.3.1. Неспецифический (врожденный) иммунитет

- •XI.3. 2. Специфический (адаптационный, приобретенный) иммунитет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Глава VIII. Вирусы 71

- •Глава IX влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 77

- •Глава X экология микроорганизмов 80

- •Глава XI патогенные микроорганизмы и иммунитет 96

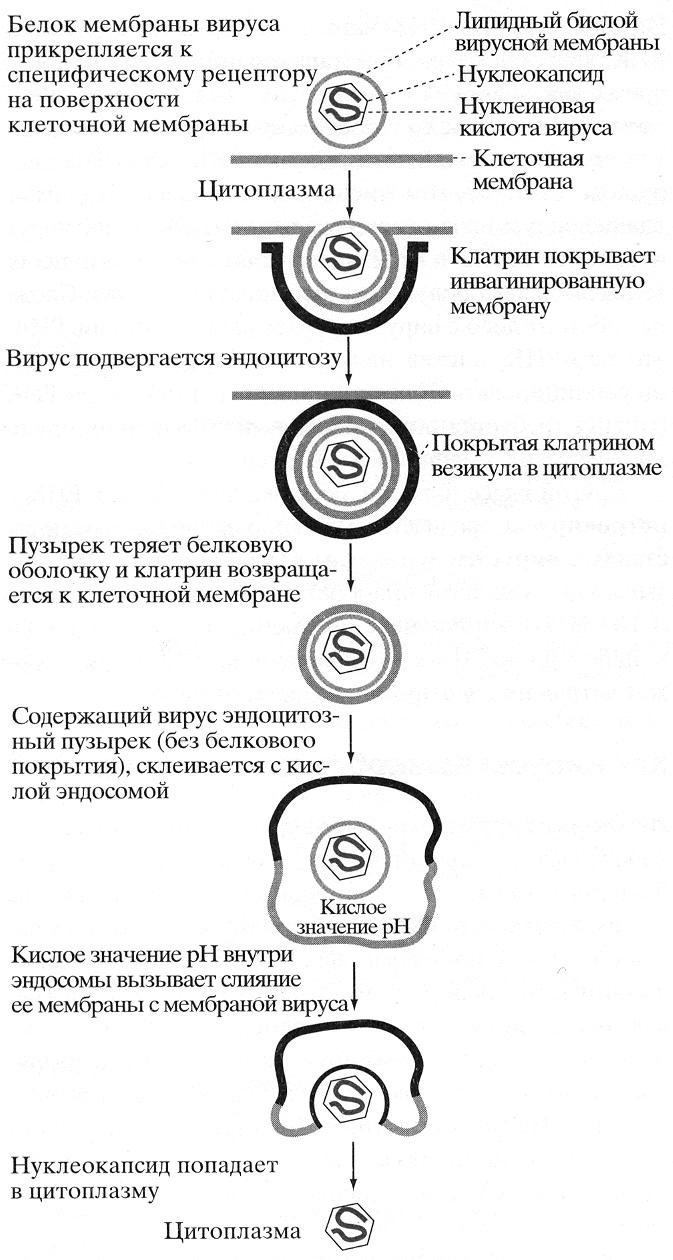

VIII.2. Репродукция вирусов

Репликация генетического материала вирусов, а также экспрессия вирусных генов осуществляется при помощи механизмов репликации, транскрипции и трансляции инфицированной клетки-хозяина.

Ж ивая

клетка окружена липидной бислойной

мембраной, которая препятствует

проникновению вируса. Однако вирусы

имеют способы преодоления этих барьеров.

Некоторые вирусы используют для

проникновения в клетку рецептор-опосредуемый

эндоцитоз. На первом этапе вирион

(внеклеточная форма вируса) связывается

с поверхностью клетки при помощи

покровного белка, комплементарного

специфическому рецептору, расположенному

снаружи клетки-хозяина. После прикрепления

комплекс вирус-рецептор движется в

мембране к углублению – окаймленной

ямке, внутренняя поверхность которой

выстлана белком клатрином. Ямка

впячивается до поглощения вириона

внутрь клетки. Клатрин возвращается к

клеточной мембране, а содержащий вирус

пузырек сливается с цитоплазматическим

пузырьком – эндосомой. Кислая среда

внутри эндосомы вызывает дисоциацию

вируса от мембранного рецептора клетки

– хозяина. В случае, если вирус имеет

мембранную оболочку, она сливается с

мембраной эндосомы – содержимое вируса

оказывается в цитоплазме. Здесь вирус

теряет белковую оболочку, высвобождая

в цитоплазму генетический материал

(рис. 41). Механизм проникновения вируса,

лишенного мембраны, из эндосомы в

цитоплазму не выяснен.

ивая

клетка окружена липидной бислойной

мембраной, которая препятствует

проникновению вируса. Однако вирусы

имеют способы преодоления этих барьеров.

Некоторые вирусы используют для

проникновения в клетку рецептор-опосредуемый

эндоцитоз. На первом этапе вирион

(внеклеточная форма вируса) связывается

с поверхностью клетки при помощи

покровного белка, комплементарного

специфическому рецептору, расположенному

снаружи клетки-хозяина. После прикрепления

комплекс вирус-рецептор движется в

мембране к углублению – окаймленной

ямке, внутренняя поверхность которой

выстлана белком клатрином. Ямка

впячивается до поглощения вириона

внутрь клетки. Клатрин возвращается к

клеточной мембране, а содержащий вирус

пузырек сливается с цитоплазматическим

пузырьком – эндосомой. Кислая среда

внутри эндосомы вызывает дисоциацию

вируса от мембранного рецептора клетки

– хозяина. В случае, если вирус имеет

мембранную оболочку, она сливается с

мембраной эндосомы – содержимое вируса

оказывается в цитоплазме. Здесь вирус

теряет белковую оболочку, высвобождая

в цитоплазму генетический материал

(рис. 41). Механизм проникновения вируса,

лишенного мембраны, из эндосомы в

цитоплазму не выяснен.

Рис. 41. Проникновение вируса в клетку с использованием рецептор-опосредованного эндоцитоза

У вирусов, имеющих липидную мембрану,

есть второй путь проникновения в клетку.

При этом способе происходит слияние

двух мембран (вирусной и клеточной), с

образованием сквозного отверстия, через

которое содержимое вируса входит в

клетку. Этот путь использует вирус

СПИДа.

вирусов, имеющих липидную мембрану,

есть второй путь проникновения в клетку.

При этом способе происходит слияние

двух мембран (вирусной и клеточной), с

образованием сквозного отверстия, через

которое содержимое вируса входит в

клетку. Этот путь использует вирус

СПИДа.

Вирусы бактерий (бактериофаги) проникают в клетку иным способом. Так, бактериофаг (рис. 42) прикрепляется к клеточной стенке нитевидным хвостом и с его помощью вводит ДНК в бактериальную клетку.

Репродуктивный цикл вируса начинается после высвобождения его генома в цитоплазму. Для образования (сборки) дочерних вирусных частиц необходим синтез генетического вируса, экспрессия генетического материала и образование вирусных белков. В зависимости от типа генетического материала (ДНК и РНК), образование дочерних копий геномов протекает по-разному.

РНК-содержащие вирусы делятся на три группы: 1) вирусы, содержащие однонитевой геном с положительной полярностью (+РНК-цепь), т.е. с нуклеотидной последовательностью, соответствующей таковой у мРНК; 2) вирусы, содержащие однонитевой геном с негативной полярностью (-РНК-цепь); 3) вирусы, имеющие двунетевые геномы. Если (+) РНК-цепь попадает в клетку, то ее белоксинтезирующий аппарат может немедленно транслировать РНК, производя вирусные белки, в том числе ферменты, необходимые для репродукции вируса. (-) РНК-цепь не может выполнять функции мРНК, поэтому вирус внедряет в клетку не только геном, но и фермент, умеющий снимать с этого генома комплементарные копии. Фермент (РНК-зависимая РНК-полимераза) копирует вирусный геном, образуя (+)РНК, которая выступает в качестве матрицы для синтеза вирусных белков. Двунетевые геномы вирусов сегментированы (т.е. состоят из нескольких разных молекул), их размножение происходит по варианту, близкому к предыдущему.

Имеется один класс вирусов, содержащих (+)РНК-цепь – ретровирусы. В эту группу входят вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и некоторые возбудители злокачественных новообразований. В вирусном геноме закодирован необычный фермент (обратная транскриптаза, или ревертаза). Этот фермент попадает в заражаемую клетку вместе с вирусной РНК и обеспечивает синтез ее ДНК-копии сначала в одноцепочечной форме, затем в двуцепочечной ДНК, которая встраивается в хромосому клетки-хозяина. Провирусные гены (гены вируса в хромосомах хозяина) транскрибируются в ядре клетки в (+)РНК-транскрипты. Одни из них становятся геномом нового потомства вирусов, а другие используются для трансляции белков, необходимых для сборки вирусных частиц.

Репликация ДНК-содержащих вирусов (двуцепочечных) осуществляется по схеме ДНК РНК белок. Молекулы РНК образуются в результате транскрипции вирусных ДНК в клеточном ядре хозяйским ферментом ДНК – зависимой РНК-полимеразой. Транскрибируется только одна из нитей вирусной ДНК. Синтез ДНК на РНК-матрицы происходит в результате реакций, катализируемой обратной транскриптазой; сначала синтезируется (-) нить ДНК, а затем на ней строится (+) нить. Если вирусы содержат одноцепочечную ДНК (+ или -) в ходе репликации с использованием фермента клетки-хозяина образуется двуцепочечная ДНК, с которой транскрибируется мРНК.

Конечной стадией репродуктивного цикла является высвобождение дочерних вирионов. Выход вирусов из клетки может сопровождаться гибелью клетки-хозяина (литический путь). Фермент лизоцим, кодируемый вирусным геном на поздних стадиях развития, разрушает клеточную стенку и вызывает лизис клетки. Ретровирусные частицы покидают клетку, не убивая ее. Включенный в состав клеточной хромосомы вирусный геном, передается дочерним клеткам, свойства которых при этом могут меняться. Альтернативным литическому пути является лизогенный путь. Размножение вирусов в данном случае блокируется. Вирусная хромосома включается в геном клетки-хозяина и затем размножается вместе с ним, либо образует плазмиду. Это может привести к генетическим изменениям, в результате которых начинается неконтролируемый рост клеток и превращение их в раковые.