- •Рецензенты:

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I. Исторический очерк становления и развития микробиологии

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава II. Строение прокариотической клетки

- •II. 1. Размеры и формы клеток

- •II. 2. Ультраструктура бактериальной клетки

- •II. 2. 1. Поверхностные структуры

- •II. 2. 2. Клеточная оболочка

- •II. 2. 3. Цитоплазматическая мембрана

- •II. 2. 4. Цитоплазма

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава III. Рост и размножение микроорганизмов

- •III. 1. Клеточные циклы бактерий

- •III. 2. Морфологически дифференцированные клетки

- •III. 3. Фазы роста бактерий

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IV. Генетика микроорганизмов

- •IV. 1. Геном прокариот

- •IV. 1. 1. Структура бактериальной хромосомы

- •IV. 1. 2. Внехромосомные факторы наследственности

- •IV. 2. Репликация днк прокариот

- •IV. 3. Изменение генетического материала

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава V. Питание микроорганизмов

- •V.1. Транспорт питательных веществ

- •V.2. Питательные субстраты

- •V.3. Типы питания

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VI. Систематика микроорганизмов

- •VI.1. Таксономия и номенклатура микроорганизмов

- •VI.2. Идентификация микроорганизмов

- •VI.3. Группы прокариотических микроорганизмов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VII. Метаболизм бактерий

- •VII. 1. Энергетический метаболизм

- •VII. 1.1. Брожение

- •VII. 1.1. 1. Гомоферментативное молочнокислое брожение

- •VII. 1. 1. 2. Спиртовое брожение

- •VII. 1.1. 3. Пропионовокислое брожение

- •VII. 1. 1. 4. Маслянокислое брожение

- •VII. 1. 1. 5. Альтернативные пути сбраживания

- •VII. 1. 2. Дыхание

- •VII. 1. 2.1. Аэробное дыхание

- •VII. 1. 2. 2. Анаэробное дыхание

- •VII. 1.3. Фотосинтез

- •VII. 1. 3.1. Пигменты фотосинтезирующих бактерий

- •VII. 1. 3. 2. Фотосинтетический аппарат

- •VII. 1.3. 3. Фотофизические процессы

- •VII. 1.3. 4. Фотохимические процессы

- •VII. 1.3. 5. Фиксация со2 фотосинтезирующими бактериями

- •VII. 2. Конструктивный метаболизм

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава VIII. Вирусы

- •VIII.1. Строение вирусов

- •VIII.2. Репродукция вирусов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава IX. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы

- •VIII. 1. Физические факторы

- •VIII. 2. Химические факторы

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава X. Экология микроорганизмов

- •X.1. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов

- •X. 1. 1. Круговорот углерода

- •X.1. 2. Круговорот азота

- •X.1. 3. Круговорот серы

- •X.1. 4. Круговорот фосфора

- •X.1. 5. Круговорот железа

- •X.2. Типы взаимоотношений микроорганизмов в биоценозах

- •X.3. Естественные среды обитания микроорганизмов

- •X.3.1. Микрофлора почвы

- •X.3.2. Микрофлора воды

- •X.3.3. Микрофлора воздуха

- •X.3.4. Микрофлора человека

- •Контрольные вопросы задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Глава XI. Патогенные микроорганизмы и иммунитет

- •XI.1. Патогенность микроорганизмов

- •XI.2. Инфекционный процесс

- •XI.3. Антиинфекционный иммунитет

- •XI.3.1. Неспецифический (врожденный) иммунитет

- •XI.3. 2. Специфический (адаптационный, приобретенный) иммунитет

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список рекомендуемой литературы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Глава VIII. Вирусы 71

- •Глава IX влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 77

- •Глава X экология микроорганизмов 80

- •Глава XI патогенные микроорганизмы и иммунитет 96

IV. 2. Репликация днк прокариот

Для сохранения уникальных свойств организма необходимо точное воспроизведение генетической информации в каждом последующем поколении. Во время деления клетки содержание ДНК должно удвоиться (реплицироваться), чтобы каждая дочерняя клетка могла получить полный спектр ДНК. В основе репликации лежит матричный механизм биосинтеза. Во время репликации каждая из цепей ДНК служит матрицей для синтеза комплементарной дочерней цепи. После репликации одна цепь в каждой из двух дочерних молекулах ДНК является родительской, т.е. консервативной, а другая синтезируется заново. Такой способ удвоения молекул ДНК называется полуконсервативным.

Репликация лучше изучена у кишечной палочки. Хромосома E.coli имеет кольцевую форму и содержит около четырех миллионов пар оснований. В репликации выделяют три стадии: инициацию (начало синтеза), элонгацию (продолжение), терминацию (окончание синтеза).

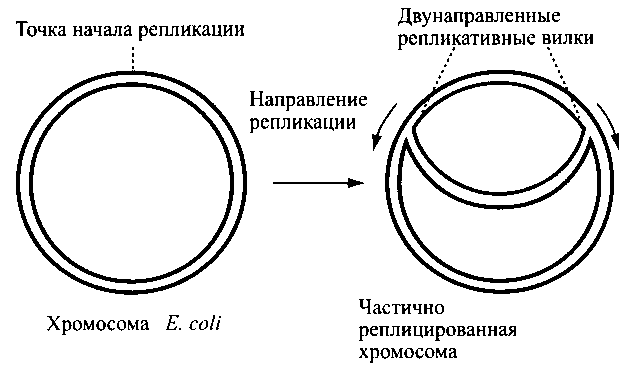

Инициация репликации. В определенной точке (точке начала репликации – точка ori), цепи расходятся и образуют две репликативные вилки, которые движутся в противоположных направлениях до тех пор, пока не встретятся на противоположной стороне кольца (рис. 16). ДНК синтезируется со скоростью 500 пар оснований в секунду.

Рис. 16. Двунаправленная репликация хромосомы E.coli

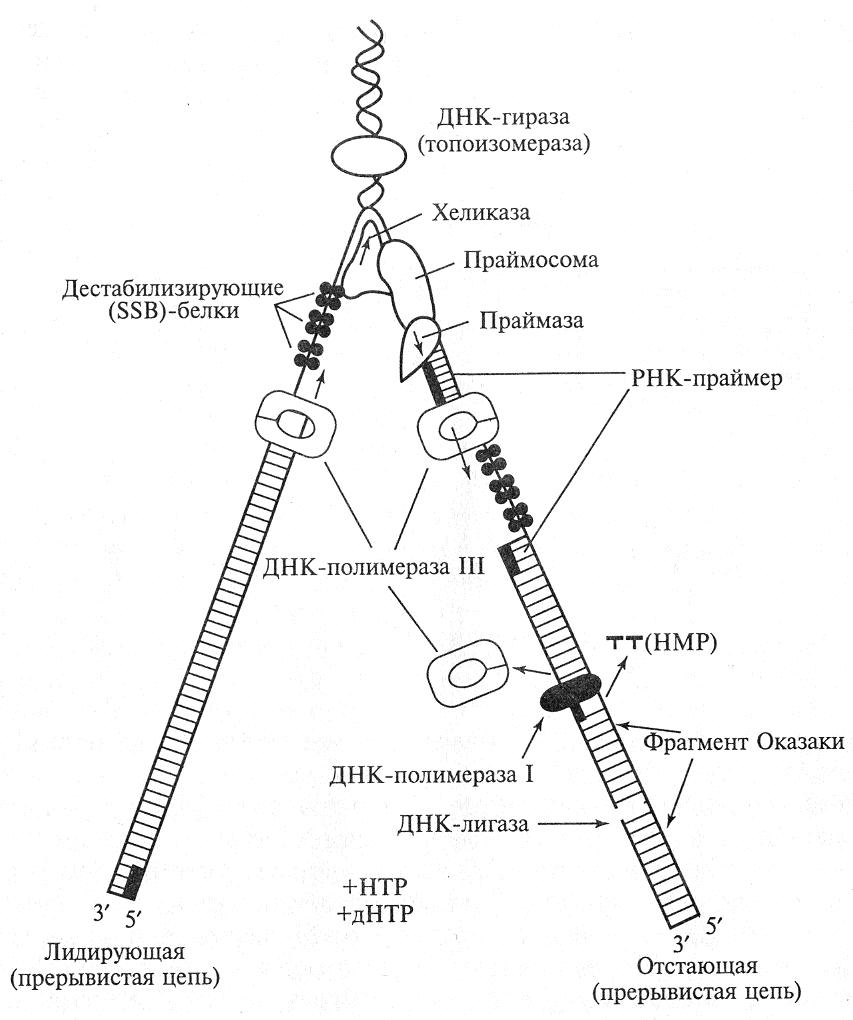

Модель полуконсервативной прерывистой репликации ДНК в репликативой вилке представлена на рис. 17. Дуплекс родительской молекулы ДНК расплетает фермент АТФ – зависимая хеликаза. Образующиеся одноцепочечные участки кооперативно покрывает SSB-белок (от англ. Single Strand Binding Proteins). SSB-белки стабилизируют одноцепочечные ДНК, защищают от обратимого отжига. Когда нити используются для синтеза новой ДНК, SSB-белки удаляются.

Синтез новой цепи ДНК невозможен без затравки, или праймера (от англ. primer – затравка), короткого олигодезоксирибонуклеотида или олигорибонуклеотида (до пяти нуклеотидов), комплементарного соответствующему участку ДНК-матрицы, у которого имеется свободная 3/-ОН-группа. Затем короткие праймеры замещаются сегментами ДНК.

Элонгация репликации. После синтеза праймера присоединяется ДНК-полимераза III , которая начинает синтез новой цепи. ДНК-полимеразы способны наращивать цепь только в направлении 5/ 3/, поэтому только на одной цепи, ориентированной в направлении 3/ 5/, синтез цепи может проходить непрерывно (ведущая, лидирующая цепь). На второй матричной цепи, ориентированной в направлении 5/ 3/, синтез ДНК синтезируется короткими фрагментами (1000–2000 нуклеотидов), называемыми фрагментами Оказаки, в честь открывшего их ученого. Цепь, собираемая из фрагментов, называется ведомой, или отстающей. Синтез каждой из фрагментов отстающей цепи начинается с затравки, которые через некоторое время удаляются, бреши застраиваются ДНК-полимеразой I и фрагменты сшиваются специальным ферментом ДНК-лигазой в непрерывную цепь.

Рис. 17. Схема синтеза ДНК в репликативной вилке у прокариот

Терминация репликации. Окончание репликации происходит тогда, когда встречаются две репликативные вилки при удвоении кольцевых молекул ДНК. Кольца в этих местах встречи соединяются ДНК-лигазой, при этом обычно они оказываются попарно сцепленными, т.е. образуют катенат. ДНК-гираза вносит временный двуцепочечный разрыв и расцепляет зацепленные кольца.