- •Предисловие

- •Глава 1

- •Теоретические положения

- •Формирования информационных

- •1.1. Содержание и основные характеристики информации и информатизации

- •1.2. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами

- •1.3. Значение информационных систем и технологий для ведения государственного земельного кадастра

- •Глава 2

- •2.2. Развитие географических информационных систем

- •2.2. Развитие географических информационных

- •2.3. Структура геоинформационных систем

- •Глава 3

- •3.2. Файловая система и форматы представления графических данных

- •3.3. Содержание и классификация системы управления базой данных

- •Глава 4 картографическое обеспечение государственного земельного кадастра

- •4.1. Требования к картографической документации

- •4.2. Создание цифровых топографических карт

- •4.1. Компоненты информации об объекте

- •4.4. Создание тематических карт средствами гис марinfo

- •Глава 5

- •5.1. Нормативно-правовое обеспечение земельных информационных систем

- •5.2. Понятие, классификация и структура земельных информационных систем

- •5.3. Основные характеристики земельных информационных систем

- •5.4. Формирование баз и банков земельно-кадастровых данных

- •Необходимая информация о земельном участке

- •5.5. Применение гис-технологий в земельной информационной системе

- •5.6. Защита информации в земельных информационных системах

- •5.7. Создание интегрированной земельной информационной системы

- •5.1. Этапы работ по созданию территориальных информационных систем

- •Теоретические и методические положения создания автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.1. Основные положения создания автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.2. Формирование структуры автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.3. Организация работ по функционированию автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.4. Реализация федеральной целевой программы по созданию автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •Применение компьютерных технологий для целей земельного кадастра и мониторинга земель

- •7.2. Применение гис-технологий при создании электронных карт для целей земельного кадастра

- •7.3. Применение гис-технологий для целей государственного кадастрового учета земельных участков

- •7.4. Использование гис для целей государственного мониторинга земель

- •Автоматизация процессов ведения земельного кадастра в муниципальных образованиях

- •8.1. Программный комплекс ведения государственного кадастрового учета земель

- •8.2. Автоматизированная система «госземконтроль»

- •Рнс. 8.22. Главное окно модуля отчетов

- •8.3. Программный комплекс «земельная аренда — договора и платежи»

- •9.2. Структура автоматизированной системы государственного земельного кадастра г. Москвы

- •9.3. Архитектура ас гзк г. Москвы

- •9.4. Развитие системы гзк г. Москвы

- •9.5. Эффективность ас гзк г. Москвы

- •Глава 10

- •10.2. Опыт создания муниципальных земельных информационных систем

- •11.2. Получение земельной информации и ее использование

- •11.3. Примеры создания земельных информационных систем

- •Оглавление

- •Глава 3. Система управления базами данных

- •Варламов Анатолий Александрович Гальченко Светлана Альбертовна

- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

10.2. Опыт создания муниципальных земельных информационных систем

Муниципальные земельные информационные системы создают по инициативе администрации муниципального образования, комитетов по земельным ресурсам и землеустройству, а также других организаций, использующих информацию о земле и иных объектах недвижимости.

Такие системы называют земельными (территориальными, муниципальными) информационными системами. Далее рассмотрены основные эксплуатируемые ЗИС муниципальных образований.

На базе интеграции ГИС Мapinfo и Мicrosoft office создан программный продукт «Информационная система земельного комитета г. Тольятти». Использование вышеуказанных ГИС имеет следующие преимущества: пакеты Мapinfo и Мicrosoft office достаточно распространены, известны, и их уже широко используют, что значительно уменьшает расходы на внедрение и эксплуатацию; форматы хранения данных открыты, а это, в свою очередь, удешевляет процедуру импорта уже существующей информации в систему и обеспечивает возможность в любой момент без особых затрат перейти на более мощные программные продукты; использование Мар1п{о в качестве ГИС-составляющей и Аccess в качестве СУБД позволяет достаточно быстро вносить изменения, которые регламентирует законодательство, в программное обеспечение.

Информационная система предназначена в первую очередь для решения задач земельных комитетов и смежных с ними организаций и ведомств (кадастр объектов недвижимости, учет и ведение договоров аренды земельных участков, контроль за использованием и охраной земель и др.). Систему поставляют с сетевой поддержкой, и ее можно использовать в следующих вариантах:

на всех рабочих местах ведется только атрибутивная информация об объектах, графическая информация об объектах не ведется; на всех рабочих местах ведется как атрибутивная, так и графическая информация об объектах;

на некоторых рабочих местах ведется и атрибутивная, и графическая информация, а на остальных — только атрибутивная информация об объектах.

Система предоставляет следующие технические возможности* работать с растровой, векторной и смешанной графической информацией;

использовать в сети, что позволяет работать с данными одновременно с нескольких рабочих станций;

поддерживать авторизацию пользователя штатными средствами Windows;

создавать все выходные документы системы с помощью документов шаблонов, поэтому форму документа изменяют простым изменением шаблона;

вести информационный обмен с внешними организациями. Для налоговой инспекции готовят первичные списки и списки изменений юридических и физических лиц (плательщиков земельного налога), первичные списки и списки изменений арендаторов земель. Система также позволяет передавать и получать информацию от геодезических предприятий, ведущих кадастровую съемку земельных участков;

использовать классификатор назначений, что позволяет получать информацию для ежегодного отчета о наличии и распределении земель;

оказывать интегрирующее воздействие на информационную среду за счет расширения множества классов учитываемых объектов.

Информационную систему функционально подразделяют на следующие подсистемы: кадастрового учета, учета и ведения договоров аренды земельных участков, контроля за использованием и охраной земель, документооборота, ведения архива.

Информация об объектах в подсистеме кадастрового учета представлена следующими классами объектов: кадастровый квартал; кадастровый участок; часть кадастрового участка; застроенная территория; незастроенная территория; территория, закрепленная для целей благоустройства и озеленения; ограничение (обременение). Все объекты кадастрового учета могут иметь графическое представление, при котором применяются штатные операции с объектами в Маpinfo, включая создание буферов, и логические операции с объектами. Кроме этого реализована возможность табличного изменения узлов объекта, трансформирования объекта в другие системы координат, получения географической информации (площадь, периметр, число узлов и т. д.) о группе выделенных объектов. В подсистеме можно также готовить соответствующие сопроводительные документы (справка для представления в регистрационную палату, план земельного участка и др.) на объекты учета.

Подсистема учета и ведения договоров аренды земельных участков позволяет в автоматизированном режиме готовить договора аренды, включая подготовку плана земельного участка, расчет арендной платы, вносить различные изменения и дополнения к договору, включая расчет пеней. Подсистема также позволяет проводить выборки по различным критериям, включая задолженность по погашению арендной платы и сроки аренды, что обеспечивает полноценный и всесторонний контроль договорных отношений. Подсистема значительно сокращает время подготовки документов, возникающих в процессе договорных отношений, повышает такие показатели, как качество, полнота, точность и своевременность документации. Кроме того, имеется возможность развития различных аналитических функций для анализа и планирования деятельности по аренде земельных участков.

Подсистема контроля за использованием и охраной земель позволяет контролировать прохождение дел о нарушениях земельного законодательства. В автоматическом режиме готовятся такие документы, как акты проверки соблюдения земельного законодательства,

заключения о возможности предоставления земельного участка для строительства, для размещения какого-либо объекта, предписания об устранении нарушения, протокола о нарушении земельного законодательства, документы комиссии по контролю за использованием и охраной земель.

Подсистема документооборота позволяет в режиме реального времени осуществлять регистрацию входящих и исходящих документов, готовить в автоматизированном режиме письма на базе созданных шаблонов, вести учет и анализ выданных заданий. На основе существующей информации всегда можно подготовить отчеты по документам и заданиям, которые находятся или когда-либо находились в работе (рис. 10.3).

Подсистема ведения архива увязывает информацию о документах, хранящуюся в основной информационной базе, с информацией о передаче этих документов сотрудникам организации. Такая технология позволяет без дополнительной помощи специалистов службы ведения архива определить местонахождение документа.

Все подсистемы функционируют в едином информационном пространстве, что позволяет эффективно организовать рабочий процесс в целом.

Создание автоматизированной информационной системы земельно-имущественного кадастра г.Череповца (АИС ЗИК) было начато в 1998г. Постановлением мэра города в рамках разработки автоматизированной информационной системы земельно-имущественного кадастра (рис. 10.4) был создан координационный совет, в состав которого вошли председатель Комитета по управлению имуществом города (заместитель мэра города) в ранге председателя совета, заместитель мэра города по капитальному строительству, начальник Управления информационно-технологических систем мэрии, председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству и его заместитель, начальник отдела регистраций недвижимости Комитета по управлению имуществом города, директор центра технической инвентаризации и его заместитель, главный архитектор города и его заместитель, депутаты городской думы. Позже в состав совета были включены представители генерального подрядчика проекта. Координационный совет работает по утвержденному положению и является коллективным куратором проекта. Наличие такого совета позволило решать возникающие межведомственные проблемы в достаточно короткие сроки.

Создание системы в период 1998—1999 гг. начиналось с приобретения оборудования и системного программного обеспечения, монтажа локальных вычислительных сетей на базе структурированных кабельных систем во всех организациях — субъектах системы. Кроме того, был осуществлен ввод данных по объектам недвижимости и проведены работы по инвентаризации городских земель. В г. Череповце закончены работы по созданию кадастрового плана в масштабе 1:2000 (создано более 100 тематических слоев и оцифровано более 300 тыс. объектов города).

Параллельно с созданием электронного кадастрового плана города вели работы по проектированию центральной базы данных АИС ЗИС на основе СУБД Оracle. В настоящее время БД содержит более 100 основных таблиц и включает в себя ряд подсхем основных субъектов системы (адресов, земельных участков, первичных объектов недвижимости, регистрации прав). При разработке программного обеспечения была применена ГИС корпорации Intergraph: GeoMedia Professional и GeoMedia WebМар. Рабочие места пользователей системы АИС ЗИС можно разделить на три категории: профессионалы ГИС, прикладные пользователи в рамках конкретного рабочего места и зрители системы. В качестве основных использовали классификаторы Федеральной службы земельного кадастра РФ, к которым привязывают семантические данные системы.

Используя созданные программно-технические средства, выполняют инвентаризацию ранее учтенных земельных участков с последующей передачей материалов службе земельного кадастра. Эту работу выполняют программными средствами АИС ЗИС.

Создание земельно-информационной системы ОАО «Север-сталь» (г. Череповец) начали с проведения работ по инвентаризации земель, которые выполняли по технологической схеме, состоящей из создания цифровой (векторной) карты и адаптации и внедрения -земельно-информационной системы «Патрис-Кадастр». Для получения цифровой карты в векторном виде в технологии обновления кадастровых карт использовали ГИС «Панорама», обладающую высокой производительностью, что позволяет выполнять весь комплекс мероприятий, начиная от создания классификатора объектов кадастрового картографирования и заканчивая полуавтоматическим контролем качества полученных векторных данных.

Особое внимание при выполнении работ уделяли созданию конечного продукта — земельно-информационной системы (ЗИС). Работы по созданию ЗИС были организованы и выполняли их по согласованию с Комитетом по земельным ресурсам и землеусройству г. Череповца. В результате изучения достаточно обширного рынка геоинформационных систем были выбраны ГИС «Панорама» и Вaiconur GIS Toolkit (инструментарий разработчика ГИС-прилбжений).

На основе требований, выдвинутых земельным комитетом, была разработана ЗИС «Патрис-Кадастр», которая:

учитывает землепользователей;

оформляет правоустанавливающие документы;

ведет количественный и качественный учет земель с разделением их по категориям;

регистрирует права (сделки) на земельный участок с ведением всей предыстории;

устанавливает и регистрирует обременения и сервитуты;

формирует необходимые отчетные документы с использованием средств Microsoft office;

осуществляет картографирование учитываемой территории;

выполняет поисковые запросы с возможностью создания отчета.

При создании кадастровой муниципальной системы в г. Бийске параллельно с накоплением информации о земельных участках на бумажных носителях (землеустроительные дела) начали поиск программного обеспечения земельного кадастра. В мае 1997 г. администрация Бийска заключила договор с фирмой «Геокад» (Новосибирск), согласно которому была внедрена и адаптирована автоматизированная информационная система GeoCad System 3.1 для совместного комплексного ведения земельного кадастра, включающего подсистемы «Городские земли» и «Градостроительный кадастр».

В результате сформировано растровое покрытие масштабов 1:500 и 1:2000 на застроенную часть города. Все операции по сделкам с землей обрабатываются на компьютере с присвоением кадастровых номеров и с учетом кадастрового зонирования. Вся обработка текущей информации, связанной с земельными участками, проходит через электронную базу данных. За прошедшее время проинвентаризировано 28 % общей площади городских земель. Полностью присвоены кадастровые номера учетной территории, кадастровым зонам, массивам, кварталам.

Базы данных Бюро технической инвентаризации (МП «Инвентаризатор»), Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города и Комитета по управлению муниципальным имуществом объединены на основе системы GeoCad System. Все компьютерные подразделения объединившихся структур сведены в информационно-аналитический отдел Комитета по управлению муниципальным имуществом, который и занимается обработкой данных.

В городе насчитывается 863 объекта муниципальной собственности (недвижимость), из них около 20 % внесено в базу данных.

Создание муниципальной информационной системы недвижимости г. Пскова (ИСН) осуществляют поэтапно с 1996г.

Основополагающие принципы построения ИСН следующие:

использование профессиональной высокопроизводительной и надежной СУБД, которая должна обеспечивать целостность и безопасность информации, иметь средства восстановления данных в случае отказа аппаратуры;

обеспечение безопасности путем занесения всех команд модификации БД – CREATE, UPDATE, DELETE в набор хранимых процедур (STORED PROCEDURE). Пользователь имеет право только на выполнение процедур;

использование механизма долгосрочных транзакций — LONG TERM TRANSACTION, предполагающего физическое разделение хранимой и модифицируемой информации;

авторизация всех имеющихся данных;

универсальный механизм для регистрации всех вещных прав; ведение архива изменения всех таблиц БД.

В результате реализации вышеперечисленных принципов была создана система, состоящая из пяти подсистем: регистрации, инвентаризации, управления заявками, информационной и архива (рис. 10.5). Были разработаны рабочие места регистраторов и администратора системы. В качестве СУБД был выбран Oracle. Раз-работка системы велась средствами Оracle Designer/2000, Oracle Forms 4.5, Oracle Reports 2.5, Oracle PL/SQL.

Для координации работы участников ИСН, обеспечения их высоконадежным электронным хранилищем данных, предоставления жителям города единого места для регистрации прав на все виды недвижимого имущества создан специальный орган — Псковский городской регистр администрации.

В число участников ИСН включены:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Пскова, который формирует «Реестр муниципального имущества ;

Бюро технической инвентаризации Псковской области, которое формирует объекты недвижимости (здания и квартиры) и регистрирует права на них;

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Пскова, который ведет Государственный земельный кадастр и регистрирует права на земельные участки;

комплексная экспедиция №186 Новгородского аэрогеодезического предприятия, которая поставляет участникам ИСН картографическую информацию в электронном виде.

Для создания полноценной информационной основы для регистрации обременений и ограничений на земельные участки необходима дополнительная информация, которой располагают предприятия, обслуживающие инженерные сети, органы охраны при-роды и другое организации. Все они являются потенциальными участниками ИСН (Горводоканал, предприятие «Теплосети», городская телефонная станция и др.).

Каждая организация, участвующая в муниципальной ЗИС, имеет свою собственную информационную систему, предназначенную для решения внутриведомственных задач. Часть информации, оговоренная специальным соглашением, передается в обще-городскую систему для предоставления в общее пользование. Это позволяет всем участникам иметь необходимую информацию для решения своих собственных задач.

Автоматизированная система ведения муниципальной информационной системы г. Пскова, сформированная на основе АС ГЗК, представляет собой набор различных слоев, в основе которых лежит дежурный кадастровый план, являющийся открытой несекретной информацией. Слои необходимы для качественной характеристики объектов недвижимости, отображения в графическом виде ограничений и сервитутов (рис. 10.6).

АС ГЗК имеет возможность генерировать планы земельных участков с автоматическим указанием смежных землепользователей, пересчетом координат углов поворота границ в дирекционные углы и длины линий, осуществлять ввод границ земельных участков по координатам. Средствами МаpBasic разработано рабочее место специалиста земельного комитета, ведущего дежурный кадастровый план. Взаимодействие с ИСН осуществляется посредством уникальных кадастровых номеров. Технически связь реализована средствами SQL DataLinc программы МapInfo технологии ОDBC. Фактически при таком подходе МapInfo обновится полноправным клиентом архитектуры «клиент-сервер» системы ИСН, получит доступ ко всем ее информационным ресурсам. Это дает возможность хранить в ИСН всю семантическую информацию о земельных участках, привнеся, с одной стороны, в МаpInfo возможности Оracle, а с другой — ИСН получит оперативный доступ к информации с дежурного кадастрового плана. При этом в МарInfo хранятся графика, кадастровый номер и почтовый адрес.

Общегородская муниципальная земельная информационная система «Уфа» развивалась с 1993 г. на основе концепции межведомственной информационной системы г. Уфы, разработанной Институтом развития Москвы.

К 1996г. была создана первая ГИС, которая затем была модернизирована, и ее используют предприятия городского управления Уфы. На основе этой МЗИС были созданы цифровые карты г. Уфы М 1:5000 (адресный план), большое число тематических карт (геологических, тектонических, топографических, кадастровых). Цифровой адресный план в системе управления городским хозяйством используется в составе локальных вычислительных комплексов. Этот план может стать интегрирующей основой МЗИС «Уфа» на основе цифровой растровой карты М 1:500, необходимой для решения застройки городской территории и эксплуатации инженерных коммуникаций.

К важнейшим подсистемам МЗИС «Уфа» отнесены те, которые должны обеспечить сбор, накопление и обработку информации об основных территориальных ресурсах города и процессах их развития.

Основная задача информатизации городского управления заключается в создании целостного проекта МЗИС и интеграции в его рамках локальных информационных систем на основе формирования общей информационно-логической, программно-технической, телекоммуникационной среды обработки и обмена информацией для достижения следующих целей:

1. Формирования единой информационной инфраструктуры самостоятельного территориального административно-хозяйственного комплекса в рамках городского рынка информационных услуг.

2. Создания информационной основы для реализации функций управления территориальным административно-хозяйственным комплексом, инвариантной относительно организационной структуры управления.

3. Упорядочения источников основных видов информации с определением юридических прав представления данных по их функциональной принадлежности.

4. Нормативного закрепления прав и обязанностей разных категорий пользователей.

5. Разработки регламентирующих документов по ведению информационных ресурсов города.

6. Формирования организационно-хозяйственной структуры администрирования МЗИС и всех ее подсистем для обеспечения внедрения системы, ее эксплуатации и развития.

7. Разработки рыночной инвестиционной схемы коммерческой поддержки внедрения территориальной информационной системы на компенсационной основе; привлечения инвесторов, готовых вкладывать средства в информатизацию муниципального управления в обмен на компенсацию затрат правами на подряд при информационном обслуживании и т. д.

8. Создания единой телекоммуникационной сети для обмена информацией в рамках общегородской МИС с выходом в глобальные сети передачи информации 1п1егпе1.

9. Компьютеризации текущей деятельности и рутинных процессов обработки информации в организациях и структурных подразделениях органов городского управления.

10. Обеспечения доступа населения к открытым информационным ресурсам города.

Назначение МЗИС «Уфа»:

информационное обеспечение процессов учета территориальных ресурсов и оперативного управления их эффективным использованием в соответствии с концепцией МИС;

информационная поддержка процессов анализа текущего состояния городского хозяйства и прогнозирование его развития;

обеспечение доступа граждан города к информационным ресурсам общего доступа (справочная информация).

В МЗИС «Уфа» выделены три уровня организации системы управления городской территорией: нижний (учетный, эксплуатационный); средний (оперативного управления) и верхний — интегральный (координационный, стратегический).

Каждый уровень представлен организациями, входящими в систему управления территорией и выполняющими функции учета или эксплуатации объектов или управления территориальными процессами.

Организации учетного уровня городского управления наиболее «приближены» к территории. К ним относятся организации, задача которых — непосредственный учет объектов, расположенных на территории города, а также их эксплуатация, ведение информации, юридически и технически достоверной. Здесь же осуществляется привязка всей совокупности объектов инфраструктуры к пространственной модели территории (цифровой карте в рамках земельной информационной системы). На учетном уровне системы управления городским хозяйством продуцируется основной объем информации, которую затем используют в своей деятельности вышестоящие уровни организации системы городского управления.

На уровне оперативного управления представлены в основном наиболее крупные управления администрации города и комитеты. Задача этих учреждений — анализ процессов, протекающих в больших комплексных предметных областях нижнего (учетного) уровня, а также регулирование этих процессов. Здесь принимают основную массу конкретных управленческих решений, и самое важное на данном уровне — эффективное обобщение данных, их анализ и представление в удобной (компактной, наглядной) для управленцев форме.

В единой системе моделей, описывающих городское хозяйство и территорию, можно условно выделить две «вертикали»: структурно-функциональную модель территории и учетно-правовую модель управления территориальными ресурсами.

Структурно-функциональная модель территории является основой для различных комплексных моделей территории, не обязательно связанных с недвижимостью. Структурно-функциональную модель территории образуют следующие модели:

генплан города;

проекты планировки;

цифровая модель местности (цифровые топопланы);

модель кадастрового деления территории города;

межевания земель;

резервирования территорий для общественных и государственных нужд;

транспортная модель территории;

экологическая модель территории;

геологическая и тектоническая модели территории.

Учетно-правовую модель территории формируют и используют в первую очередь Горкомзем и КУМИ. Здесь представлена информация об учетных единицах в аспекте правовых процессов, связанных с передачей прав на объекты недвижимости. Основу этой модели составляет информация о свойствах объектов недвижимости, о правах на эти объекты и о субъектах прав.

Указанные выше учетно-правовая и структурно-функциональная модели территории, дополненные моделью системы жизнеобеспечения, социально-экономической и демографической моделями, интегрируются в единую системную модель города, которая является основой для работы следующего интегрального управляющего уровня.

Создание единой системной модели — задача всех аналитических служб городской власти. Системная модель реализуется в компьютерном исполнении единой муниципальной земельной информационной системой.

Задача интегрального уровня управления — комплексный анализ процессов, протекающих на городской территории, прогноз их развития и формирование согласованной нормативно-правовой базы, определяющей «правила поведения» на территории города всех субъектов хозяйствования.

Интегральный уровень городского управления образуют:

аппарат администрации г. Уфы;

информационно-аналитическое управление администрации города;

Главархитектура в лице некоторых своих аналитических подразделений;

управление экономики администрации города;

промышленности администрации города;

статистики;

некоторые другие подразделения администрации города.

С учетом задачи создания МИС «Уфа» возникает необходимость создания в структуре администрации с подчинением непосредственно главе администрации города системно-аналитического центра, который непосредственно работает с системной моделью городского хозяйства, системный анализ процессов, разворачивающихся на городской территории, и разработка прогнозов развития всех сфер городской жизни. Таким образом, на интегральном уровне формируется системная модель территории, интегрирующая пространственную модель Главархитектуры, учетно-правовую модель КУМИ и Горкомзема, экономическую модель управления экономики, социальную демографическую модель го-рода, модель жизнеобеспечения и др.

Подсистема информационно-аналитического обслуживания организаций интегрального уровня выполняет следующие базовые функции:

статистический анализ территориальных процессов;

бюджетный анализ;

анализ и оптимизацию межведомственного документооборота в рамках системы управления городом;

анализ законодательной и административно-правовой информации;

анализ исполнения директивных документов;

прогноз социально-экономического развития города (совместно с управлениями экономики и промышленности);

оценку путей развития городского хозяйства с использованием экономико-математических моделей (экологические параметры, социально-политические показатели и т. д.)-

В основных учреждениях администрации созданы локальные вычислительные системы — Горкомзема (2е1а), КУМС (система подцержки процессов аренды объектов нежилого фонда), Уфатехинвентаризации («Недвижимостъ» — система ведения реестра приватизированных квартир й частных домовладений), Уфаводоканала (система «Вода»), УГЭС, ГТС, УПЖХиИО (система «Диспетчер»).

Основой градостроительного кадастра является первая очередь системы «Мониторинг» — информационная система «Ресурсы», обеспечивающая ведение реестров объектов недвижимости, вещных прав на эти объекты, а также реестры субъектов прав (физические, юридические лица). Система «Ресурсы» и ГИС являются основой ядра МЗИС «Уфа», так как обеспечивают хранение и обработку общезначимой информации — данных по объектам собственности, вещным правам и субъектам прав.

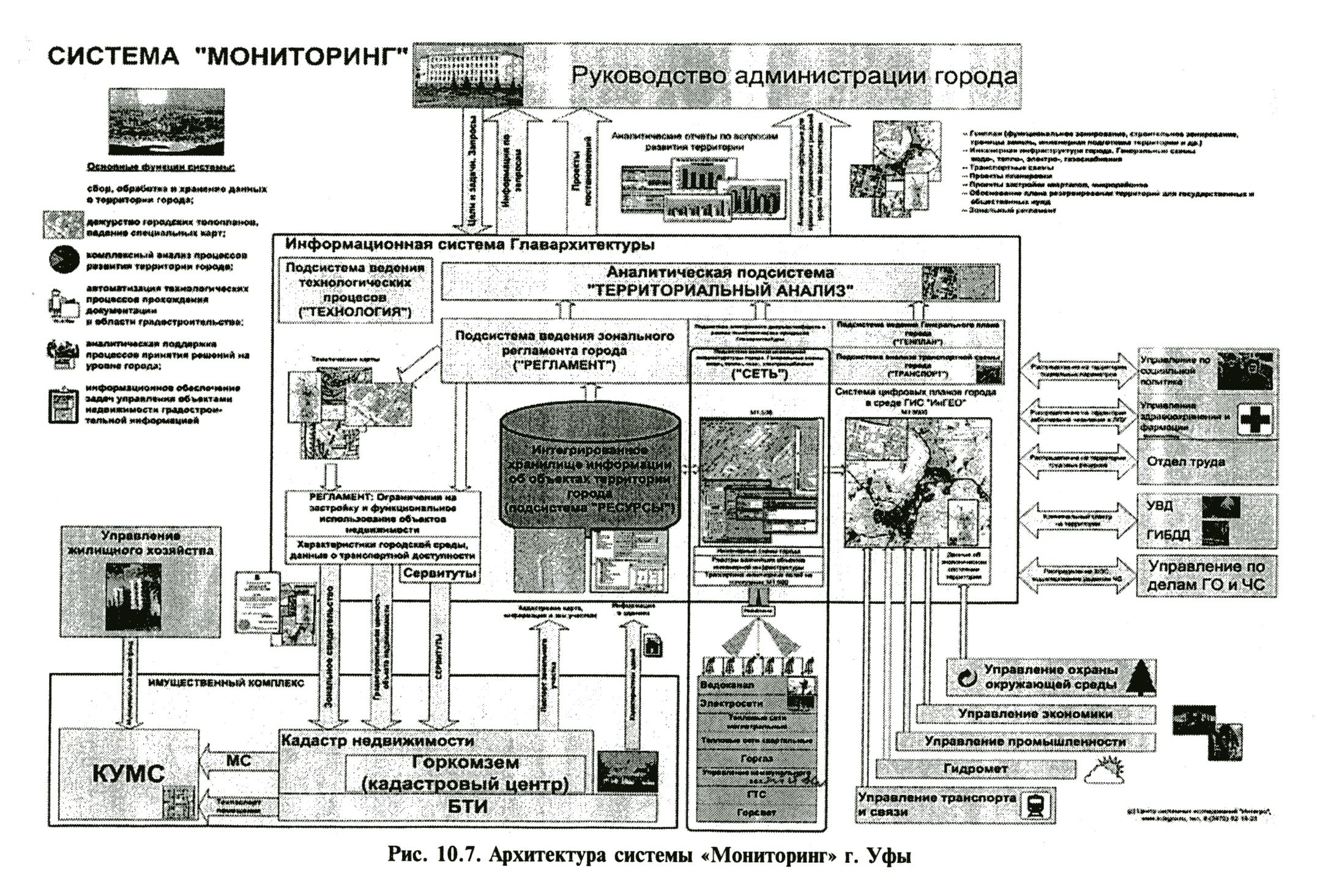

Система «Мониторинг» призвана обеспечить сбор и накопление данных о территории города, а на основе этой информации обеспечить имитационное моделирование территориальных процессов и в максимальной степени автоматизировать процесс формирования коррекций генерального плана г. Уфы. Без информационной системы «Мониторинг» коррекция генерального плана и другой градостроительной документации слишком затратна для города. Архитектура системы «Мониторинг» показана на рисунке 10.7.

Данные об используемых в городах России баз данных при создании муниципальных информационных систем приведены в таблице 10.1, а данные об используемом программном обеспечении — в таблице 10.2.

Общей информационной системы по недвижимости в г. Абакане нет. Процессом создания такой системы руководит Департамент градостроительства, архитектуры, землеустройства и экологии. В городе используются отдельные базы данных.

В Волгограде проведены работы по систематизации и созданию баз данных в структурных подразделениях администрации. Так, в Департаменте муниципального имущества внедрены программные комплексы «Реестр муниципальной собственности» и «Реестр аренды нежилых помещений». Для регистрационной па-латы создан программный комплекс «Реестр юридических и физических лиц Волгограда», а в администрации города внедрена программа ведения очереди обеспечения жильем военнослужащих. Продолжаются работы по развитию геоинформационной системы Волгограда на основе цифровых картографических материалов. На цифровую основу нанесены границы города и районов, здания и сооружения, улицы, земельные участки с присвоенными кадастровыми номера-ми. Проводятся работы по регулярному обновлению цифровых картографических материалов и их сохранению в актуальном состоянии.

Отличительная особенность базовой модели ГИС Волгограда — связь с адресным реестром объектов недвижимости города, который является основой для дальнейшего построения геоинформационной системы.

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда использует и пополняет базы данных «Реестра муниципальной собственности», «Реестра аренды нежилых помещений»; регистрационная палата Волгограда использует и пополняет базы данных «Реестра юридических и физических лиц Волгограда»; МУ «Городской информационный центр» (МУ «ГИЦ») пополняет базы данных «Адресного реестра Волгограда», а нормативным документом (постановление главы администрации Волгограда) закреплено обязательное использование информации адресного реестра всеми организациями города (в частности: БТИ, Горкомзем, Городская архитектура, регистрационная палата, структурные и территориальные подразделения администрации города); МУ «ГИЦ» и Комитет по градостроительству и архитектуре продолжают работу по дальнейшему развитию геоинформационной системы Волгограда; МУ «ГИЦ» осуществляет привязку объектов недвижимости к базовой модели ГИС Волгограда через классификатор объектов городской инфраструктуры и «Адресный реестр»; Городская архитектура ведет градостроительный кадастр в ГИС Волгограда, Горкомзем — земельный. Комитет по градостроительству и архитектуре и МУ «ГИЦ» обновляют городской фонд цифровых картографических материалов.

В течение последних лет ведется работа по созданию в г. Иркутске общей информационной системы по недвижимости. Цель — создание кадастра недвижимости с последующим использованием этого информационного ресурса в процессе управления городом, в частности для реформирования системы налогообложения недвижимости в городе. Основные участники: КУМИ, МУП БТИ, Горкомзем, Управление информатизации администрации города. По мере необходимости в рабочем порядке привлекают различные оргструктуры города и области. Руководство возложено на заместителя мэра — председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом. При этом комитете создан отдел кадастра недвижимости, а также рабочая группа из разных структур, которая регулярно собирает и решает необходимые вопросы.

В г. Ишима (Тюменская обл.) функционирует АИС земельного кадастра на основе GeoCad System 3.1. Установлены подсистемы: БТИ, КУМИ, Градостроительный кадастр, Регистратор (регистрация прав). В городе создан Департамент городской недвижимости и муниципального имущества администрации Ишима, в который вошли: Горкомзем, БТИ, КУМИ, архитектура, в том числе ГАСН и жилищный отдел, а также ОКС. Согласована между службами работа в системе GeoCad System , однако недостаточное число компьютеров и обученных кадров тормозит совместную деятельность по созданию и реализации АИС кадастра недвижимости. Все структуры находятся в подчинении директора департамента (Горкомзем и БТИ как госструктуры — формально), процессом непосредственно руководит его заместитель, он же — главный архитектор города. Порядок взаимодействия структур не отработан.

В г. Краснодаре имеется информационная система недвижимости в целях информатизации управления городом. Для обмена информацией функционирует электронная связь. Участвуют БТИ, Комитет по имуществу, Городской земельный комитет, Управление архитектуры, городские коммунальные службы, частично регистрационная палата, управление инфроматизации мэрии города, МУП «Горкадастрпроект».

В г. Курске создается муниципальная ГИС, включающая несколько модулей. Работу ведет только Горкомзем, который выдает справки по запросам других организаций.

Общей информационной системой по недвижимости в г. Перми создаются базовые элементы «МГИС-Пермь». Цель — создание градостроительного кадастра и информатизация процессов управления городом. В создании системы участвуют: Комитет по архитектуре и фадостроительству (оцифровка карт масштабов 1:500, 1:2000, ведение тематических слоев: адресный реестр, водоохранные зоны, исторические и культурные памятники и т. д.); БТИ (реестр жилых, нежилых строений, инвентаризация и паспортизация улиц); Комитет по земельным ресурсам и землеустройству (инвентаризация земель и создание земельного кадастра в рамках проекта ЛАРИС); отдел связи и информатики администрации города (координация работ по оцифровке планов масштаба 1:500 и финансирование работ). Процессом руководит директор МУП «Пермархбюро». Информацией участники процесса обмениваются с помощью магнитных носителей.

Цель создания информационной системы в г. Твери — информатизация процесса управления недвижимостью. Участвуют все перечисленные структуры, МУП «Кадастровый центр Твери». Обмен данными происходит в основном автоматически в рамках общей сетевой среды, дополнительные санкции на обмен не требуются.

В г. Тольятти информационная система по недвижимости не создана. Цель работ — информатизация процесса управления городом. На первом этапе создания системы участвуют Комитет по земельным ресурсам и землеустройству, Управление архитектуры и градостроительства, БТИ.

В г. Череповце в стадии организации находится муниципальное учреждение «Центр городских информационных ресурсов и технологий» (МУП ЧЦТИ), создающийся по инициативе Управления информационно-технологических систем мэрии Череповца. Цель создания центра —обеспечение информационного взаимодействия между городскими структурами, формирование сведений земельно-имущественного кадастра. На первом этапе планируется создать сеть между мэрией, Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ), Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству города, финансовым управлением мэрии, МУП ЧЦТИ и учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Информационная система в г. Анжеро-Судженске не создана. Там действует предприятие МУП «ГИС-центр», основная задача которого —создание ИС «Муниципальный градостроительный кадастр». Предполагается, что на первом этапе система будет включать четыре информационных блока: градостроительный кадастр, земельный кадастр, КУМИ, БТИ. Предприятием МУП «ГИС-центр» сформирован и оснащен топографо-геодезический отдел, ведутся топографогеодезические и инвентаризационные работы как на коммерческой основе, так и по заказу городской администрации; куплен пакет программного обеспечения фирмы «Геокад плюс», позволяющий вести вышеперечисленные кадастры и реестры; Горкомзем передал в УАиГ накопленный банк данных, а между УАиГ и МУП «ГИС-центр» заключается (еще в стадии разработки) договор на ведение градостроительного кадастра, согласно которому МУП «ГИС-центр» проводит необходимые работы по корректировке полученного банка данных. МУП «ГИС-центр» разработал пакет документов: Положение о муниципальном градостроительном кадастре (МГК), Концепцию создания МГК, Положение об обмене информацией для создания МГК. Данные документы рассмотрены и утверждены Советом народных депутатов г. Анжеро-Судженска. Задачи, решаемые МУП «ГИС-центр» в настоящее время, организационные — преодоление сопротивления ведомств и создание схемы взаимодействия в рамках создания и ведения МГК. Контролирует процесс глава города.

В г. Сыктывкаре существуют: база данных на основе цифровой карты масштаба 1:500 (Управление архитектуры и градостроительства); база данных БТИ (ВВР); база данных (Горкомзем), в работе — цифровая карта масштаба 1:2000 (исполнитель — Аэрогеодезия) и пакет СПС-Кадастр. В подготовке проекта участвуют Управление архитектуры, БТИ, Земельный комитет Республики Коми, Институт «Комигражданпроект». На этапе согласования и утверждения предусмотрено участие всех заинтересованных ведомств. В качестве организационного ядра и структуры, обеспечивающей хранение, актуализацию и обмен данных, предполагается использовать Управление архитектуры и градостроительства.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие решения могут быть приняты на основе применения земельных информационных систем? 2. Раскройте организацию функционирования ЗИС. 3. Какие особенности региональных ЗИС вы знаете (на примере отдельных регионов страны)? 4. Перечислите основные муниципальные ЗИС (на примере нескольких городов). 5. Какие особенности информационных систем недвижимости существуют в крупных городах России? 6. Какое программное обеспечение применяют для эксплуатации городских информационных систем недвижимости?

Г л а в а 11

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

11.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ЗЕМЕЛЫНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ*

Многие развивающиеся страны, решая проблемы, связанные с правами владения на землю, осуществляют проекты, направленные на развитие систем, которые обеспечивают регистрацию прав на землю и предоставляют информацию, способствующую эффективному административному управлению землей и регулированию ее использования. Эти системы в разных странах называют «кадастрами», «системами регистрации прав на землю», «многоцелевыми кадастрами», «системами прав на землю» и другими терминами.

К середине 1970-х годов XX в. концепция многоцелевого кадастра стала доминирующей кадастровой моделью в большинстве развитых зарубежных стран. Основополагающие компоненты многоцелевого кадастра показаны на рисунке 11.1. В концепции многоцелевого кадастра было заложено, что вся информация о земле, включая информацию о природных ресурсах и других свойствах окружающей среды, может обеспечиваться системой, основанной на кадастровых участках.

Сложные природные условия и нехватка ресурсов, в том числе капитала и квалифицированных специалистов, во многих зарубежных странах обусловили необходимость привлечения методов и подходов, являющихся менее дорогостоящими, более эффективными и более простыми, чем те, которыми пользуются обеспеченные ресурсами развитые страны. Значительное внимание привлекают подходы, использующие аэрофотосъемку, ортофотоснимки и другой графический продукт как средство определения и регистрации границ единиц недвижимого имущества. Стремительное развитие компьютерных технологий также обеспечивает новые возможности для развития и управления КЗИСами, особенно в части, касающейся автоматизации процессов обработки и сбора данных.

В начале 90-х годов было установлено, что информация о природных ресурсах не может быть надлежащим образом собрана и представлена как составная часть кадастрового участка. Она должна содержаться в «природной», не основанной на участках земельной информационной системе (ЗИС), связанной с многоцелевым кадастром.

Возрастающая потребность в систематическом сборе, обработке, хранении и распространении данных и информации, имеющих отношение к земле, обусловила появление концепции земельной информационной системы (ЗИС). Такая необходимость возникла из-за повышенного спроса на информацию о земле как первичного ресурса для управления использованием земель и иной недвижимости.

В зарубежных странах ЗИС рассматривают как ресурс для управления использованием земель, его планирования, регулирования и распоряжения землей, а также всем тем, что ей сопутствует. По типу содержащейся в системе информации ЗИС можно разделить на четыре основные группы:

содержащие информацию об окружающей среде;

содержащие информацию об инфраструктуре;

юридические и фискальные (основанные на земельном кадастре);

социально-экономические.

Четыре группы ЗИС характеризуются свойственными им методами пространственной привязки. Сравнение каждого типа ЗИС по элементам пространственной привязки показано на рисунке 11.2.

Отрицательной стороной подхода, при котором для решения вопросов, связанных с землей, используется отдельная ЗИС, является то, что для эффективного управления землей и регулирования ее использования необходимо получать информацию из более чем одной системы. Существует необходимость создания систем, которые способствуют интеграции и взаимодействию отдельных ЗИС. Потребность в таких системах была выражена в виде концепции сети ЗИС.

Подход с использованием сети был принят при создании в Южной Австралии «Единой ЗИС». Земельная информационная система Южной Австралии была разработана в соответствии с «узловым подходом», в основе которого лежит развитие отдельных систем (путем их приращения), которые во всеобщей структуре ЗИС рассматриваются в качестве «узлов». Такой подход позволяет этим «узлам» развиваться как последовательно, так и параллельно в зависимости от необходимости, а также целесообразности затрат на такое развитие. Данный подход обеспечивает также возможность выбрать наиболее эффективное программное и техническое обеспечение для управления данными при выполнении отдельных функций системы. Однако каждое изменение системы должно соответствовать политике развития систем, целью которой является обеспечение совместимости данных и надлежащего уровня их интеграции.

Южноавстралийская модель состоит из четырех взаимосвязанных узлов:

1. Юридический/фискальный узел (обеспечивает правовые, регистрационные и налоговые функции).

2. Узел, относящийся к окружающей среде (обеспечивает функции, связанные с природными ресурсами и окружающей средой).

3. Географический (обеспечивает функции съемки земель и картографирования).

4. Социально-экономический (обеспечивает демографические, социально-экономические и статистические функции).

Каждый их этих основных узлов связан с периферийной базой производных данных, которая обслуживает отдельные прикладные задачи. Южноавстралийская модель показана на рисунке 11.3.

Южноавстралийская модель напоминает многоцелевую ЗИС (МЦЗИС), которая была предложена Ньеманном в Университете Висконсина (Австралия). Модель МЦЗИС сфокусирована на функциональных аспектах сетевой системы и, в частности, на аспекте интеграции различных информационных слоев на основе единой системы геодезической привязки.

Южноавстралийскую модель можно рассматривать как наиболее совершенную идею в области ЗИС, которая заслуживает дальнейшего развития. Юридический фискальный узел или система прав собственности и других прав владения землей обеспечивает обслуживание в реальном масштабе времени более 300 терминалов на всей территории штата и может обработать до 7 тыс. запросов в день. Она предлагает также практическое решение проблемы интеграции информации о земле, которая хранится в различных организационных структурах и первоначально создавалась и накапливалась для обслуживания узкоспециализированных задач этих структур.

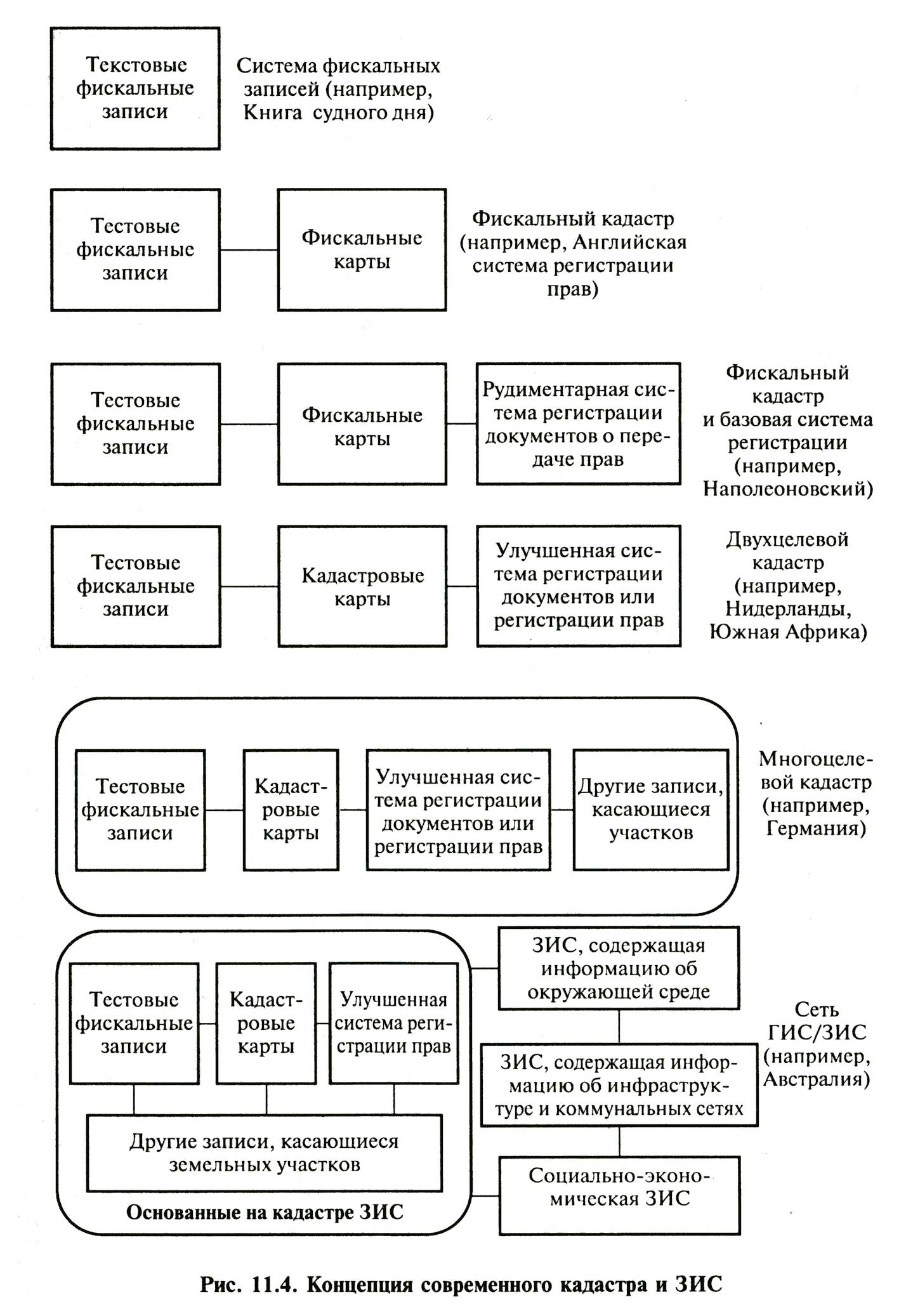

При анализе современной концепции трансформации земельного кадастра в ЗИС можно выделить следующие тенденции:

1. Возрастание роли пространственной привязки данных и информации о земле — опорная геодезическая сеть признается как единственное средство, обеспечивающее точную интеграцию различных видов информации о земле.

2. Возрастающая абстрактность, поскольку взаимоотношения типа «человек — земля» становятся все менее осязаемыми.

3. Повышение степени сложности технологий выполнения работ, особенно связанных с определением месторасположения, картографирования, а также технологий информационных систем.

4. Интеграция разнообразных данных (фискальных, юридических, данных об окружающей среде и пр.).

5. Возрастающий интерес к информации об окружающей среде, используемой для регулирования использования земель — защита ценных ресурсов, таких, как сельскохозяйственные земли, заболоченные территории и леса.

6. Понимание ценности информации как ресурса, которым она обладает на всех стадиях работы с ним, начиная с систем обработки данных и заканчивая информационными системами.

7. Расширение круга пользователей: от пользователей одноцелевых систем к пользователям двухцелевых и многоцелевых систем.

8. Появление сетей ЗИС, в которых различные организационные структуры ведут свои собственные ЗИС, но имеют возможность взаимодействовать и делиться информацией с другими ЗИС, входящими в сеть.

Схематически концепция развития земельного кадастра и ЗИС показана на рисунке 11.4.

Ключевой элемент развития систем — формирование концептуального представления и моделирование кадастровых систем и ЗИС. Такая работа обеспечивает направление развития систем, гарантирует их совместимость, способствует совершенствованию технологий, а также создает возможность для их поэтапного развития.

Многие из развитых зарубежных стран осуществили переход от общества, основанного на индустрии, к обществу, формируемому вокруг производства, управления, распределения и использования информации. Было определено, что информация обладает высокой стоимостью и относится к основным видам ресурсов. Британская энциклопедия (Еncyclopedia Britannica, 1988, с. 244А) определяет

информацию как «новый вид основных ресурсов, дополняющий привычные природные материальные и энергетические ресурсы». «Информационная революция», которая происходит во многих частях мира, порождает значительные сдвиги в структуре рабочей силы: от традиционного производства продукции и ее обработки к сбору, хранению, поиску и распространению информации. Современные технологии открывают новые возможности для интеграции информации и развития средств ее передачи.

Несмотря на то что в последнее время основной упор делали на компьютеризированные ЗИС, разработки последних лет связаны с применением системной логики в процессах сбора, хранения, обработки и распределения информации о земле. Это привело к возможности улучшения, рационализации и более широкому распространению имеющихся систем учета недвижимого имущества, а также способствовало развитию исследований о реальной природе информации о земле, действительной необходимости в такой информации и стоимостных выгодах, связанных с применением всех видов ЗИС.

Стремительное развитие компьютерных и спутниковых технологий в начале 70-х годов прошлого столетия значительно расширило возможности сбора и хранения данных. В этот период основное внимание уделяли созданию крупных централизованных банков данных или описей, а не преобразованию этих данных в полезную информацию.

Повышение требований, предъявляемых к этим банкам данных, и последующее развитие технологий их обработки, создания сетей и распространения информации привели к периоду информационных систем. Сейчас информацию считают основным продуктом таких систем, о чем свидетельствуют замена термина «система данных о земле» термином «система информации о земле», а также появление новых потребностей в интеграции различных типов информации.

В связи с тем что процессы в этих системах направлены на преобразование данных в информацию с целью обеспечения пользователя более обширными знаниями, необходимо осознавать разницу между такими понятиями, как «данные», «информация» и «знания».

Данные можно рассматривать как комплект неструктурированных элементов, которые сами по себе не имеют какой-либо ценности, также как цифры, линии и буквы. Информация может быть получена из таких данных путем их форматирования и помещения в распознаваемый контекст (arecognized context). Таким образом, информация представляет собой «структурированный и организованный набор данных», который имеет потенциальную возможность информировать. Когда структура знаний пользователя модифицируется на основе информации, тогда эта информация преобразуется в знания. Несмотря на то что карта может содержать значительный объем информации, она не сможет передать какие-либо знания человеку, который несведущ в области картографии. Таким образом, конечный результат структурированных данных или информации в существенной мере зависит от пользователя и структуры знаний. Это является одной из причин того, что технологическая среда ЗИС не может быть оторвана от ее социальной сферы.

В зависимости от уровня подготовки пользователя один и тот же объем информации можно считать либо данными, либо информацией. Протяженность границы участка, например, представляет собой ценную информацию для землемера, который проводит съемку на местности в связи с переносом границы участка, а для картографа, целью которого является отражение земельного участка на карте, это просто данные. В связи с этим целью ЗИС должны стать максимизация информационного содержания продукта, производимого ЗИС, и распространение конечной информации таким образом, чтобы это обеспечивало бы оптимизацию процесса передачи знаний пользователю. Другими словами, системы должны в первую очередь разрабатываться как средство, обеспечивающее улучшение знаний местных пользователей, а не просто как устройство для сбора и хранения данных.

Земельная информационная система может быть определена как «совокупность взаимодействующих объектов (сущностей)» и может быть подразделена на четыре основные части: вход, механизм преобразования, выход и компонент обратной связи. Вход и выход могут, например, иметь форму энергии, вещества, данных или информации. В информационной системе на входе можно вводить данные, а на выходе — выходную информацию. Механизм преобразования будет состоять из одного или более процессов, которые обеспечивают трансформацию необработанных данных в пригодную для использования информацию. Такие процессы некоторые зарубежные ученые информационщики называют информационной логикой (infology). Эти процессы могут включать в себя абстракцию, генерализацию, форматирование, индексирование, вычисление и поиск. С того момента, как система установлена, компонент обратной связи начинает иметь существенное значение в обеспечении связи между системой и объектами, которые она описывает, а также в обеспечении механизма обновления и совершенствования системы. Такая базовая модель информационной системы показана на рисунке 11.5.

Информационные системы могут быть подразделены на категории в соответствии с их функциональными целями (управление, фискальные и пр.), типом информации (земля, вода), технологическими характеристиками (ручная система, компьютеризированная система), основной формой представления данных (графическая, цифровая), типом пользователей (медицинские работники, юристы) или видом информации (пространственная, непространственная).

Динамичное развитие области знаний, связанных с ЗИС, и ее относительная неразвитость обусловили трудности, с которыми столкнулись специалисты при попытках дать четкое определение ЗИС, подходы к которым были все еще крайне пространными.

Международная ассоциация геодезистов (the Federation Internacionale des Geometres--FIG) дала в 1971г. определение ЗИС. Однако оно не удовлетворяет требованиям всех областей знаний, связанных с ЗИС. В 1981 г. РЮ одобрил определение, согласно которому ЗИС рассматривали «как инструмент для принятия юридических, административных и экономических решений и как средство поддержки процессов планирования и развития». Критикуя данное определение, Гамильтон и Уилльямсон (Hamilton and Williamson,1984b) обоснованно указывали на то, что ЗИС не является инструментом, поскольку она не может быть куплена или продана, как любой другой инструмент, и что принятое определение является вредным, поскольку позволяет рассматривать ЗИС как аппаратно-программную комбинацию. По их мнению, термин «ресурс» — слово, более точное для описания ЗИС.

-

Определение, в котором приняты во внимание эти оба момента, было фактически предложено на конференции Р1С, которая состоялась в 1983г., где было отмечено, что ЗИС может быть просто определена как комбинация людских и технических ресурсов, в которую включены также некоторые организационные процедуры, которая обеспечивает получение определенных информационных продуктов (например, карт) и услуг (например, технических консультаций), имеющих отношение к земле.

Выделенные слова в приведенном выше определении подразумевают, что ЗИС состоит из четырех составляющих: человеческий или институциональный элемент; технология (например, программное обеспечение/технические средства); комплекс организационных процедур и информационная база.

Использование новейших компьютеризированных ЗИС-технологий в развивающихся странах без надлежащего учета их этнических, культурных и институциональных особенностей — пример игнорирования трех из четырех основных составляющих ЗИС.

Исходя из того, что в Северной Америке предпочтительнее термин «ГИС», очень важно определить разницу между этими системами и системами ЗИС. Существует два совершенно разных подхода к понятию ГИС. Представители одного лагеря определяют ГИС как обширную систему информации о земле, в то время как ЗИС является всего лишь одной из множества ее подсистем или одним из ее подмножеств. Сторонники второго лагеря рассматривают ГИС как «набор инструментальных средств» для ввода, хранения и выборки, обработки и анализа, а также производства пространственных данных. Она состоит из следующих компонентов: ввода данных для сбора и обработки пространственных данных; хранения и выборки данных, который организует структуру данных таким образом, что их выборка и обновление могут осуществляться наиболее эффективно; обработки и анализа данных, который переформатирует (обобщает, группирует и т. п.) данные для специальных целей, а также распечатки данных для целей представления данных в табличной (текстовой) или картографической форме.

ГИС можно рассматривать как инструмент или «комплект инструментов», т. е. он может быть куплен и продан. Например, возможно выйти из дома и купить ГИС-систему ArcInfo или Integraph. Несмотря на то что институциональный или человеческий элемент включен в некоторые определения ГИС, появляется он, как правило, только в том случае, когда речь заходит о прикладном применении инструмента ГИС. В то время как институциональный элемент — неотьемлемая часть ЗИС, в случае с ГИС он материализуется только тогда, когда этот инструмент применяют при решении какой-либо проблемы вне стен научно-исследовательской лаборатории.

Хотя ГИС представляет собой комбинацию программного обеспечения, аппаратных средств и баз данных, которые обрабатывают и анализируют пространственные данные и информацию, это не означает, что все картографические системы и системы управления базами данных могут быть классифицированы как ГИС. Термин «ГИС» относится только к тем компьютерным инструментам, таким, например, как ArcInfo, которые наделены способностью анализировать данные, имеющие пространственную привязку. ГИС можно также отличить от других систем по тому признаку, что от них можно, как правило, получить больше информации, чем было введено в нее. Это означает, что ГИС следует рассматривать как мощный аналитический инструмент, который может увеличить объем информации способом, ранее представлявшимся невозможным.

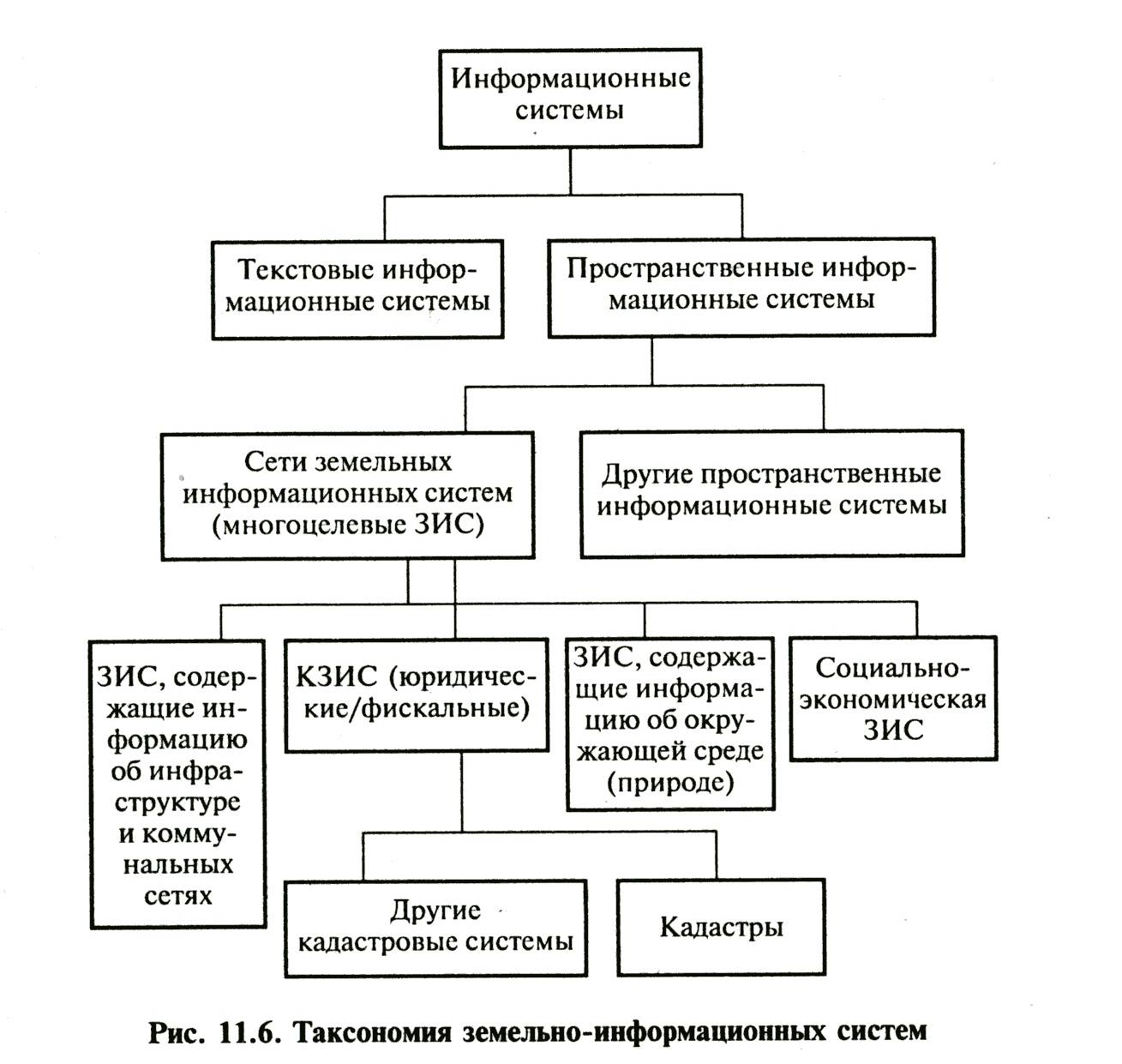

Кадастровые земельные информационные системы (КЗИС) представляют

собой основанную на земельных участках систему, которая имеет дело с информацией, касающейся прав владения землей. Таксономия информационных систем показывает место КЗИС по отношению к другим пространственным и земельным информационным системам (рис. 11.6).

КЗИС — часть более крупной «правовой/фискальной ЗИС», которая содержит в себе как информацию о правах владения, так и фискальную информацию, имеющую отношение к оценке и налогообложению. Сочетание правовой и фискальной информации в одной ЗИС отражает логический подход, поскольку кадастровый участок может служить пространственной основой для текстового компонента обеих информационных баз. Это также отражает историческую эволюцию кадастров в Европе. Создание ЗИС в большинстве развивающихся стран не связано с желанием улучшить систему налогообложения земель, хотя это принесет обществу дополнительные выгоды. Важнейшие цели, которые преследуют развивающиеся страны, связаны со стремлением усилить защиту прав на недвижимое имущество, повысить урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечить более эффективное управление имеющимися ресурсами. Например, в таких странах, как Гондурас, многочисленных мелких фермеров нельзя обложить налогом, поскольку у них нет финансовых средств на его уплату.

В то время как Европа, пройдя через этап развития фискальных кадастров, трансформировала их затем в юридические кадастры, развивающиеся страны вынуждены сразу создавать юридические кадастры, не располагая основой, которая могла бы быть создана при прохождении фискальной фазы. Несмотря на то что КЗИС могут напоминать кадастр, который часто называют «юридическим», эти системы можно отличить по интегральному или системному подходу и обращению с ней как с информационной системой.

Пространственные данные, вводшиые в КЗИС, относятся к месторасположению (государство/провинция, район, квартал, координаты), размеру (площадь) и форме (длина сторон, углы, азимуты, поворотные точки) кадастровых участков или единиц недвижимости. Непространственные или текстовые вводные данные касаются сути прав владения (привилегированные права, ограничения прав, обременения прав), а также указывают субъектов — держателей этих прав. Пространственные данные о границах земельных участков могут быть собраны непосредственно в процессе полевой съемки, дистанционными методами (с помощью аэрофотосъемки) или комбинируя эти методы.

Установление личности держателя прав и сути соответствующих прав требует, как правило, проведения в той или иной форме юридической процедуры установления такого держателя или специального юридического исследования. В тех случаях, когда в прошлом документ о праве на недвижимость выдавали только некоторым из первичных держателей прав, возникают две категории землевладельцев: держатели прав де-юре — те держатели, которые имеют документы, подтверждающие их права, и держатели прав де-факто — держатели, которые занимают землю или пользуются ею, но имеют неполные или вообще не имеют юридических документов, служащих доказательством обоснованности их правопритязаний.

Механизм преобразования данных в КЗИС включает все процессы, которые применимы в работе с пространственными и текстовыми входными данными: процессы абстрагирования, архивации и индексирования, необходимые для управления зарегистрированной информацией, а также процессы, связанные с производством выходных данных системы. В более значительной степени эти процессы касаются кадастрового картографирования и картографирования участков при работе с пространственными данными, а также системы регистрации документов о передаче прав или регистрации прав на недвижимое имущество при работе с текстовой информацией. Кадастровые карты используют в основном для индексирования (присвоения номеров) различных кадастровых участков в пределах соответствующей подведомственной территории, а индексы, представленные в реестре прав, или номера участков — в свою очередь, для управления текстовой информацией, касающейся прав владения.

Выходные данные системы представлены, как правило, в форме определенного информационного продукта, на кадастровой карте отображают месторасположение кадастровых участков в целом и их распределение в пространстве, а также привязку текстовых данных на основе номеров участков. Карты отдельных участков могут также содержать информацию, показывающую точное месторасположение, площадь и форму участков. В отдельных случаях кадастровая карта может представлять собой лишь продукт фиксирования пространственной информации, касающейся кадастровых участков. Документ о передаче прав или свидетельство, удостоверяющее право на недвижимое имущество, представляют собой продукт, содержащий информацию о сути права владения и определяющий держателя это-го права. На уровне отдельного участка эта текстовая информация может также сочетаться с определенной пространственной информацией, образуя единый документ, такой, как свидетельство о праве на недвижимость в австралийской системе Торренса.

Компонент обратной связи включает механизмы, используемые в системе для получения новых данных, которые необходимы для поддержания системы в актуальном состоянии. В КЗИС такие данные поступают при появлении новых кадастровых границ (при разделе, консолидации или повторных измерениях участков) и при передаче прав на землю (продажа, наследование, дарение, лишение права выкупа заложенного имущества и т. п.). Этот компонент может также содержать данные, касающиеся свойств системы, и тем самым способствовать ее корректировке и усовершенствованию. Владение землей — процесс динамичный, поэтому при создании и ведении КЗИС крайне важно этот факт осознать и ввести в систему эффективные механизмы, обеспечивающие сбор новых данных. Если этих механизмов не будет, система превратится в снимок, отражающий краткий миг в истории землевладения страны, который лишь в незначительной степени будет отвечать информационным потребностям или спросу на информацию. Структура КЗИС с точки зрения пространственных и тестовых компонентов системы показана на рисунке 11.7.

Несмотря на то что большинство стран имеет ту или иную действующую систему регистрации прав собственности на недвижимость, возможность ею воспользоваться зачастую имеют только те члены общества, у которых денег, знаний, времени и доверия к системе достаточно для того, чтобы оформить официальный документ. В результате у значительной части населения, состоящей из сельских землевладельцев, права на их земельные участки остаются без какой-либо официальной защиты. Проекты по обеспечению прав собственности на землю призваны решить эту проблему, улучшив доступ к оформлению прав на землю и предложив фермерам права, которые будут одновременно и недорогими, и пригодными для залога и приобретение которых не является делом долгим. Для обеспечения всего этого было необходимо создать эффективную систему регистрации прав собственности в рамках КЗИС, в которой первичная регистрация будет опираться на действия государства в противовес действиям отдельных землевладельцев. Таким образом, были сделаны попытки не только обеспечить права частных лиц и поддержать сельскохозяйственное производство, но и создать систему, которая позволит государству улучшить систему управления землей и планирования ее использования.

Обзор литературы по оценке ЗИС показывает, что ранее основное внимание в оценочных работах уделялось затратам. Некоторые работы касаются экономического эффекта, связанного с внедрением ЗИС, и только небольшая часть работ рассматривала оценку более широко, не ограничиваясь анализом сопоставления затрат и выгод.

В США и Канаде было сделано множество попыток подсчитать затраты на внедрение ЗИС или каких-либо ее отдельных компонентов. В штате Висконсин эти затраты составляли около 80 млн долл. США, или 17 % всех затрат в пересчете на душу населения. Последующие исследования были посвящены анализу сравнительной стоимости ручного и автоматизированного труда в процессе модернизации учета земель. Проект позволил детально сопоставить затраты: на ручное введение графической информации и сканирование; полевые обследования и использование системы глобального позицирования (ОР5); создание слоев цифровых данных для планирования мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Всемирный банк провел общий анализ моделей затрат и фактических затрат на проекты, осуществленные в некоторых развивающихся странах, включая Бразилию, Филиппины, Таиланд, Малави и Камерун. Выводы можно представить в следующем виде: в настоящее время не существует общего мнения среди профессионалов и официальных должностных лиц о предполагаемых затратах на сбор данных, имеющих отношение к земле, производство карт, а также внедрение и поддержание в надлежащем состоянии систем по их обработке, хранению и управлению. Большинство компонентов, из которых складываются затраты, изменяется в зависимости от таких факторов, как степень требуемой точности, состояние недвижимого имущества в той или иной местности. Большое значение имеют также наличие собранной ранее информации, оборудования и квалификация кадров.

Поскольку кадастровая съемка и демаркация границ составляют существенную часть общих расходов, связанных с внедрением КЗИС, наиболее значительные усилия, направленные на сокращение затрат, связаны с этими двумя видами деятельности. Требования к точности и достоверности, установленные для кадастровой съемки сельских районов в развивающихся странах, нереально высоки и обусловливают излишне завышенные расходы. Причем точность (и достоверность) и затраты не находятся в линейной зависимости. Например, кадастровая съемка с использованием тахеометрических методов обеспечит получение менее точных (и достоверных) результатов, чем традиционная съемка с использованием теодолитно-электронных дальномеров, и в то же время необязательно уменьшит затраты средств и времени на съемку.

Специалисты Всемирного банка при планировании создания ЗИС для развивающихся стран рекомендуют: система должна быть простой, трудоемкой и легко понятной для землевладельцев и других пользователей; найти решение, обеспечивающее невысокие затраты на создание системы; придерживаться более интегрированного подхода; необходима более высокая степень гибкости в отношении требований как к точности, так и к полноте информации.

Модель оценки ЗИС содержит следующие шесть критериев, которые позволяют выявить достоинства и недостатки любой системы: удобство эксплуатации, производительность, качество, стоимость, общественная полезность, сложность.

При оценке существующих или создаваемых КЗИС данная совокупность критериев способствует проведению разностороннего анализа альтернативных систем и выявлению основных факторов, обеспечивающих преимущества одной системы над другой. Данная модель основана на признании того, что «идеальной» системы не существует, но в то же время она выступает в качестве оценочного инструмента, оказывая помощь в выборе наиболее подходящей и быстродействующей системы, которая наилучшим образом соответствует сложившимся условиям. Предполагается, что разные социальные сообщества и территории будут характеризоваться различными сдерживающими факторами и неодинаковыми потребностями, и в связи с этим для них неодинаковое значение будут иметь такие критерии, как стоимость, производительность и сложность.

Удобство эксплуатации определяется как эффективность организаций и процедур, обеспечивающих ведение КЗИС, получение информации, необходимой для работы системы, а также адаптацию системы к изменяющимся запросам и требованиям. Пригодность информационной базы для употребления зависит от того, насколько ее содержимое отражает ситуацию, сложившуюся на местности. Ведение системы рассматривают как существенное и необходимое условие достижения долгосрочного социально-экономического эффекта, который определяет цели большинства проектов по земельному кадастру и регистрации прав, осуществляемых в большинстве стран.

Показатели, которые анализируют при оценке удобства эксплуатации, включают: наличие предприятий по обслуживанию оборудования; пригодность для использования информационной базы; механизмы, позволяющие собирать данные о новых землевладениях, и производительность этих механизмов.

Производительность представляет собой норму выработки или среднее число информационных единиц (разграниченные земельные участки, карты, права собственности и т. д.), обработанных за один условный месяц работы полевой группы. Эти информационные единицы могут быть разделены на три категории: разграниченные земельные участки; нанесенные на карту разграниченные земельные участки; зарегистрированные земельные участки.

Там, где возможно, эти категории выражаются численно в форме числа единиц, а также в измерении площади в гектарах, приходящихся на информационную единицу. Данный критерий не применяют для анализа стоимости или эффективности затрат, поскольку со стоимостными характеристиками дело имеет отдельный и самостоятельный критерий.

Качество относится к точности, надежности и полноте содержащейся в системе информации о землевладениях. Этот критерий предусматривает оценку мер по контролю за качеством и анализ связанных с этими мерами проблем. Другие показатели, которые анализируются при оценке системы по данному критерию: границы земельных участков (закрепленные или простые), методы установления границ (графические, численные), а также площадь и тип земель, специально исключенных из системы.

Критерий стоимости касается стоимости производства одной информационной единицы, такой, например, как лист кадастровой карты или одно право. Стоимость единицы анализируют на различных уровнях, начиная с общей стоимости проекта и кончая периодическими издержками, связанными с выполнением определенного вида деятельности в конкретном году. Специфика каждого отдельного случая зависит от наличия данных о стоимости, однако предпринимаются попытки подсчитать затраты на информационную единицу: при разграничении земельных участков (затраты в пересчете на один участок или 1 га); кадастровом картографировании (затраты в пересчете на один лист карты); регистрации прав (затраты в пересчете на одно право, один участок или 1 га).

В такой сфере деятельности, как ЗИС, успех отдельной системы часто может быть измерен кругом ее пользователей и степенью взаимодействия этого круга с системой. Ведомство, которое создает ЗИС в изоляции, пренебрежет специфическими потребностями других ведомств и по этой причине сосредоточит внимание на своих собственных интересах. А это не только снизит уровень общественной полезности системы, но и степень проявления синергического эффекта, который мог быть достигнут благодаря совместным действиям разных ведомств, что способствовало бы распределению между ними затрат, использованию данных и информации.

Таким образом, к факторам, которые в связи с критерием «сложность» анализируются, относят: уровень ЗИС-технологий, применяемых или предложенных для использования; уровень образования и подготовки специалистов, необходимый для ведения и обслуживания ЗИС, процедур и методов, которыми пользуются при демаркации и разграничении земельных участков, их картографировании, установлении прав на них и т. д.