- •Предисловие

- •Глава 1

- •Теоретические положения

- •Формирования информационных

- •1.1. Содержание и основные характеристики информации и информатизации

- •1.2. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами

- •1.3. Значение информационных систем и технологий для ведения государственного земельного кадастра

- •Глава 2

- •2.2. Развитие географических информационных систем

- •2.2. Развитие географических информационных

- •2.3. Структура геоинформационных систем

- •Глава 3

- •3.2. Файловая система и форматы представления графических данных

- •3.3. Содержание и классификация системы управления базой данных

- •Глава 4 картографическое обеспечение государственного земельного кадастра

- •4.1. Требования к картографической документации

- •4.2. Создание цифровых топографических карт

- •4.1. Компоненты информации об объекте

- •4.4. Создание тематических карт средствами гис марinfo

- •Глава 5

- •5.1. Нормативно-правовое обеспечение земельных информационных систем

- •5.2. Понятие, классификация и структура земельных информационных систем

- •5.3. Основные характеристики земельных информационных систем

- •5.4. Формирование баз и банков земельно-кадастровых данных

- •Необходимая информация о земельном участке

- •5.5. Применение гис-технологий в земельной информационной системе

- •5.6. Защита информации в земельных информационных системах

- •5.7. Создание интегрированной земельной информационной системы

- •5.1. Этапы работ по созданию территориальных информационных систем

- •Теоретические и методические положения создания автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.1. Основные положения создания автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.2. Формирование структуры автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.3. Организация работ по функционированию автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •6.4. Реализация федеральной целевой программы по созданию автоматизированной системы государственного земельного кадастра

- •Применение компьютерных технологий для целей земельного кадастра и мониторинга земель

- •7.2. Применение гис-технологий при создании электронных карт для целей земельного кадастра

- •7.3. Применение гис-технологий для целей государственного кадастрового учета земельных участков

- •7.4. Использование гис для целей государственного мониторинга земель

- •Автоматизация процессов ведения земельного кадастра в муниципальных образованиях

- •8.1. Программный комплекс ведения государственного кадастрового учета земель

- •8.2. Автоматизированная система «госземконтроль»

- •Рнс. 8.22. Главное окно модуля отчетов

- •8.3. Программный комплекс «земельная аренда — договора и платежи»

- •9.2. Структура автоматизированной системы государственного земельного кадастра г. Москвы

- •9.3. Архитектура ас гзк г. Москвы

- •9.4. Развитие системы гзк г. Москвы

- •9.5. Эффективность ас гзк г. Москвы

- •Глава 10

- •10.2. Опыт создания муниципальных земельных информационных систем

- •11.2. Получение земельной информации и ее использование

- •11.3. Примеры создания земельных информационных систем

- •Оглавление

- •Глава 3. Система управления базами данных

- •Варламов Анатолий Александрович Гальченко Светлана Альбертовна

- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112

Глава 4 картографическое обеспечение государственного земельного кадастра

4.1. Требования к картографической документации

ГЗК

В Государственном земельном кадастре Российской Федерации картографические документы используются как носители первичной информации о земельных участках и как вспомогательные документы для пространственного отражения их месторасположения. Поэтому повышение законодательного статуса земельно-кадастровой картографической информации, утверждение картографических документов как обязательных в составе документов ГЗК — обязательное требование, без выполнения которого невозможно эффективное использование земельно-кадастровой информации в реализации экономической и правовой составляющих земельных отношений (исчисление платежей за землю, установление залоговых ставок, регистрация прав на земельные участки и др.).

Формирование картографических документов ГЗК обязательно на следующих технологических этапах его ведения:

при получении первичной (исходной) информации;

обработке первичной информации и формировании документов ГЗК установленной формы, которые являются документами с входной информацией в автоматизированных банках данных ГЗК;

комплексном многослойном анализе тематической информации ГЗК;

подготовке документов с выходной информацией.

Тематическое содержание картографических документов ГЗК должно обеспечивать соответствие принятой структуре информационных фондов, тематических баз данных, соответствующих установленным разделам ГЗК: регистрация земельных участков, учет количества и качества земель, оценка земель.

Базовая земельно-кадастровая карта обязательна для всех административно-территориальных образований РФ. Границы и контуры земельных угодий должны соответствовать установленным в регионе земельно-учетным классификациям.

Тематическое содержание карт и состав отражаемых на них параметров, характеризующих качество и хозяйственную ценность земель, зависят от конкретных условий региона и целевого назначения земель.

Метрологические требования к картографическим документам ГЗК зависят от следующих основных факторов: масштаба, тематического содержания и специфики отражаемых на картах объектов.

Масштаб варьирует в широких пределах: от 1:500 для конкретных объектов в городах до обзорных карт мельче 1:2 500 000 для Российской Федерации в целом. Научно-технический совет Роскомзема рекомендовал в 1993 г. для изготовления государственных земельно-кадастровых (базовых) карт и планов следующие масштабы: Москва и Санкт-Петербург—1:500, 1:1000; крупные промышленные и культурные центры — 1:1000, 1:2000; города, поселки, сельские населенные пункты—1:2000; пригородные зоны крупных городов и промышленных центров—1:5000; основная земледельческая зона России — 1:10 000; земли степной, лесостепной и южнотаежной зон, вовлеченные в интенсивное сельскохозяйственное использование, — 1:25 000; земли среднетаежной, лесотундрово-северотаежной и полярно-тундровой зон —1:50000, 1:100000.

Базовые земельно-кадастровые карты предназначены для учета границ и площадей полей, участков, элементов инфраструктуры, объектов земельной собственности, землевладений и землепользовании. Эти объекты должны иметь четкие естественные и/или юридически установленные и обозначенные в натуре (при межевании) границы земельных участков и контуры угодий. По рекомендации Научно-технического совета Роскомзема (23.04.1993г.) к объектам с четкими контурами относят объекты, месторасположение и очертание которых могут быть найдены на местности и обозначены на издаваемой карте с ошибкой не более 0,1 мм.

Базовые земельно-кадастровые карты адекватно отображают пространственное расположение объектов землепользования в натуре. В зависимости от хозяйственной значимости объектов требования к точности определения их границ в натуре относительно используемой системы координат варьируют в широких пределах: от 10 см и менее в Москве и Санкт-Петербурге до 10 м и менее в административных районах и до 25 м в субъектах Российской Федерации.

Научно-технический совет Роскомзема рекомендовал также подразделять базовые земельно-кадастровые карты и планы по точности отображения кадастровых объектов с четкими контурами на три класса: 1-й класс — средняя ошибка пространственного отображения кадастровых объектов с четкими контурами относительно ближайших точек не превышает 0,5 мм; 2-й класс —1,0 мм; 3-й класс— 1,5мм.

Основное метрологическое требование к базовым земельно-кадастровым картам — геометрическая точность границ и площадей, соответствующая картографическим требованиям того или иного масштаба.

Функциональное назначение тематического картографирования, выполняемого для определения качества земель, — выявление процессов, происходящих на землях, установление их ареалов, степени выраженности, пространственной и временной динамики. Динамика процессов, связанных с изменением спектральных характеристик земной поверхности (например, изменение цвета почвы при плоскостной эрозии), требует высокой спектральной чувствительности аппаратуры с объективной регистрацией спектральных характеристик (например, многозональная сканерная съемка с цифровой обработкой результатов на ЭВМ). Точность определения пространственного расположения контуров, изображаемых на тематических картах, зависит от неопределенности, «размытости» границ этих контуров в натуре. Степень «размытости» в натуре границ различных объектов, отображаемых на тематических картах, характеризуются следующими данными специалистов Роскомзема: строение — 1...5см; пашня — 0,5... 1,0 м; лес — 1...10; сенокос-выгон — 1...5; болото — 2...10; луг заболоченный —до 20; почвенный контур — до 100 м.

Таким образом, на тематических картах, характеризующих состояние земель, необходимо учитывать следующие условия:

снижение метрологических требований к точности определения границ ареалов обследуемых процессов, поскольку они имеют «размытые» контуры в натуре (например, граница зарастания пашни лесом имеет неопределенность более 10 м, граница заболачивания — 20 м и более, а ареалы загрязнения территорий измеряются с неопределенностью в десятки и сотни метров);

повышение метрологические требования к спектральным характеристикам, к объективности их регистрации, диктующие необходимость использования не только средств АФС, составляющих основу топографо-геодезических и земельно-кадастровых съемок, но и более широкий арсенал технических средств для различных спектральных диапазонов.

Требования к картографическим документам с выходной информацией устанавливают на основе следующих документов:

для выходной информации, передаваемой государственным органам по установленным каналам связи (госстатистика, периодическая публикация данных ГЗК и др.), — двусторонними документами о взаимных обязательствах, утверждаемыми земельными органами и органами — потребителями информации соответствующих ведомств;

для выходной информации, передаваемой юридическим и физическим лицам (в том числе в установленном порядке иностранным) по их произвольным запросам на коммерческой основе, — соответствующими запросами пользователей в рамках установленных регламентов.

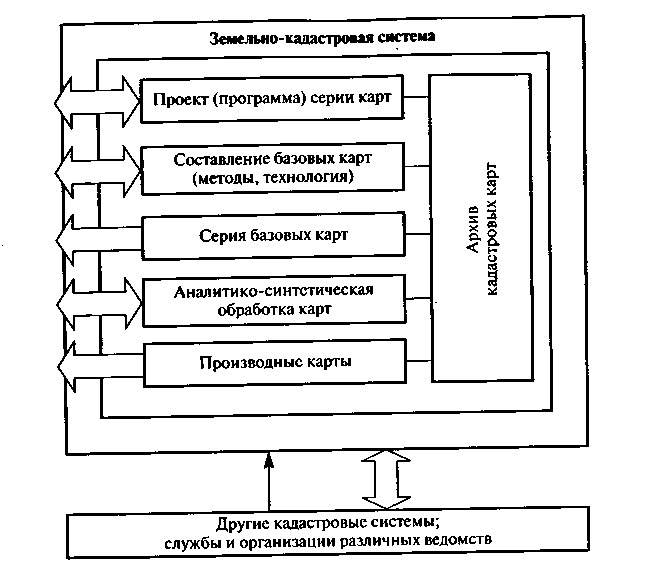

Рис. 4.1. Содержание картографического обеспечения ГКЗ

Картографическая система ГЗК состоит из шести связанных между собой подсистем: программа (проект) серии карт, составление базовых карт серии, базовая серия, использование базовых карт, серия производственных карт, архивный фонд карт (рис. 4.1).

Программу картографической системы, в соответствии с которой ее создают, разрабатывают совместно с проектом системы ГЗК. Она, исходя из задач, функций, структуры и состава информационной системы требований к точности и достоверности Данных, определяет состав и содержание серии карт, технологии составления карт и поддержания их на современном уровне. Базовая серия включает необходимый комплект первичных карт, на основе которого формируют информационную систему территориальных подразделений нижнего уровня ведения кадастра. После этого составляют аналогичные карты для территориальных подразделений среднего и верхнего уровней и различные карты. Для выполнения качественной и экономической оценки, решают Другие задачи.

Каждая подсистема картографической системы, обеспечивая функционирование других ее подсистем, одновременно формирует ГЗК, его подсистемы и их звенья (рис. 4.2). Например, картографическая система является важной составной частью Государственного земельного кадастра охватывающей все его технологическиестадии и обеспечивающей решение задач и выполнение функции ГЗК. Это связано с тем, что адекватную кадастровому объекту и предмету картографическую информацию используют на всех стадиях кадастрового цикла, так как на всех стадиях ведения ГЗК необходимо учитывать и использовать территориально распределенную информацию.

На разных стадиях кадастровые карты создают с помощью следующих основных методов: предпроектные исследования, проектирование и составление карт.

Предпроектные исследования основаны на изучении существующих источников об объекте, предмете и субъекте земельного кадастра, в результате которых формируются знания о принципах их организации, особенностях существующего функционирования и развития.

Для этого на данной стадии работ используют следующие основные методы: сбор, отбор, упорядочение и анализ источников; картографический синтез, генерализацию и отображение; географическую классификацию, типологию и районирование; анализ и синтез систем; анализ данных социально-экономической статистики, с их помощью выявляют компонентный и территориальный состав показателей анализируемой территории, их взаимосвязи, факторы, влияющие на структуру, закономерности и территориальные особенности размещения и функционирования объектов хозяйственного комплекса. На основе вышеотмеченной информации создается научная модель с применением классификационных систем, блок-схем, обобщенных карт

Проектирование карт включает в себя: разработку функциональной или иной структуры и состава серии; выбор элементов географической основы; разработку математического обоснования разделов серии, легенд, указаний по генерализации информации , технологических схем создания и актуализации разделов и подразделов серии.

Функциональную структуру серии определяют в соответствии с видами работ по формированию, ведению и функционированию земельного кадастра, а территориальную и содержательную структуры - в соответствии с территориальной и комплексной структурой информационного содержания ГЗК. В функциональных разделах могут быть предусмотрены подразделы-территориальные блоки (базовый, или нижний, средний и верхний), соответствующие основным административно-территориальным уровням (муниципальный, субъекта Федерации, федеральный) и тематические группы

Рис. 4.2. Блок-схема формирования картографической подсистемы в ГЗК (по П.П. Лебедеву)

карт, соответствующие компонентам кадастрового объекта и предмета.

Топографический раздел включает топографические планы и карты, которые могут выполнять функции: основы для нанесения геодезических и кадастровых данных, составления других карт и зонирования территории, источника информации, кадастровых документов.

Кадастровый раздел, состоящий из трех блоков, включает карты, отображающие учетные кадастровые и административные структуры объекта трех территориальных уровней.

Правовой раздел должен иметь в своем в составе карты, отображающие комплекс территориально-нормативных структур, и сведения, регулирующие правовые отношения по поводу владения, пользования и хозяйственного использования кадастрового объекта. Функциональный и качественный раздел должен содержать карты, отображающие полезные свойства и целевую пригодность кадастрового объекта; оценочный — включает карты, отображающие результаты экономической оценки кадастрового объекта; управленческий — карты с результатами прогнозов состояния объекта, рекомендациями по его охране, улучшению и использованию, а также карты для выполнения контрольных функций.

Конкретный тематический состав разделов (кроме топографического и кадастрового) определяется структурой информационной системы, задачами земельного кадастра. Элементный состав географических основ разделов, блоков и групп серии кроме обязательных для всех карт общегеографических элементов (гидрография, дорожная сеть, рельеф и в некоторых сериях растительность) должен включать также специальные (в зависимости от конкретной темы и назначения) элементы, в частности границы учетных кадастровых и административных единиц, границы функциональных, правовых и экономических зон и др.

Элементы математической основы разрабатывают в зависимости от раздела и блока серии, а также пространственных и качественных особенностей картографирования.

С учетом особенностей ГЗК формируется его картографическая система (структура и состав карт, методы их создания и использования). В структурном отношении весь участвующий в земельно-кадастровом процессе массив карт будет представлять собой серии трех территориальных уровней, соответствующих трем структурным уровням ГЗК: муниципальному, субъекта Федерации и федеральному. Серии, в свою очередь, будут состоять из разделов, соответствующих составным частям ГЗК и тематических групп или блоков, компонентам и свойствам кадастрового объекта.

Множество карт, предназначенных для ГЗК муниципального уровня, целесообразно разбить на две самостоятельные серии, поскольку данный уровень ГЗК состоит из двух существенно различающихся по содержанию организационно разделенных кадастров: кадастра административного района и кадастра земель поселений.

В массиве карт, предназначенных для формирования и ведения ГЗК, принимают участие различные детальные, обзорные, обзорные в разрезе административных образований, первичные, производные (аналитические, сборные, обобщенные, комплексные) карты, которые при своем создании требуют применения различных технологических схем и методов. Первичные детальные карты создают по результатам непосредственных съемок и обследований геодезическими и фотограмметрическими технологиями. Обзорные карты можно создавать как по материалам космических съемок, так и собственно картографическими методами и технологиями. Обзорные карты административно-территориальных образований создают по результатам математико-статистической обработки данных ГЗК нижних уровней, производные карты — способом сшивки отдельных листов и карт (сборные карты) или сшивки карт различной тематики (комплексные карты), генерализацией карт ГЗК нижнего уровня, обработкой этих карт различными аналитическими или синтетическими методами.